公寓生活的親密感,收錄在一本圖畫小説盒裝套裝中 - 彭博社

bloomberg

感謝 Building Stories漫畫書教會了我俄語。這並不是我藝術家父親的初衷。他把它們介紹給我和我的兄弟安迪,以便我們通過逐幀的觀察和素描來更多地瞭解人體、動作和解剖學。相反,我們在安迪的卧室地板上躺了幾個小時,沉浸在多元文化、多國籍——確實是多元宇宙——的X戰警世界中。超級英雄引領了我們的語言課程——遠比我們現實世界的任何課程都要世俗和複雜——並向我們展示了每種語言中的人際關係。我們發現,漫畫形式可以是豐富的、令人陶醉的、幸福的、令人心碎的。在與他們的旅行中,我們學會了對世界保持好奇。

感謝 Building Stories漫畫書教會了我俄語。這並不是我藝術家父親的初衷。他把它們介紹給我和我的兄弟安迪,以便我們通過逐幀的觀察和素描來更多地瞭解人體、動作和解剖學。相反,我們在安迪的卧室地板上躺了幾個小時,沉浸在多元文化、多國籍——確實是多元宇宙——的X戰警世界中。超級英雄引領了我們的語言課程——遠比我們現實世界的任何課程都要世俗和複雜——並向我們展示了每種語言中的人際關係。我們發現,漫畫形式可以是豐富的、令人陶醉的、幸福的、令人心碎的。在與他們的旅行中,我們學會了對世界保持好奇。

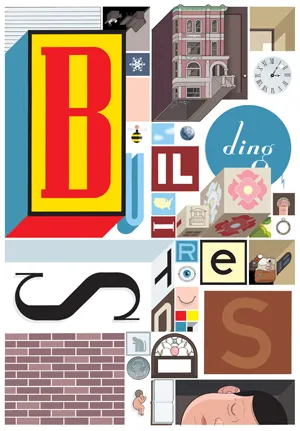

在他驚豔的新作中,Building Stories,藝術家克里斯·韋爾邀請我們進入一個更加親密(儘管同樣廣闊)的世界,他的14件作品的圖畫小説裝在一個盒子裏:這是一個印刷小冊子、書籍、雜誌、報紙和卡片的寶藏,結合在一起講述了一個複雜的、多層次的故事,關於在芝加哥一棟公寓樓中交織的生活。這是圖畫小説進入創新新領域:因為這些作品可以按任何順序閲讀,敍事具有時間旅行、選擇你自己的冒險的特質,每個部分的重量根據其在時間和空間上的相鄰關係而變化。每次你翻閲盒子以查閲其中一件,得到的閲讀體驗都愈加深刻和多彩,就像記憶本身一樣。

在他驚豔的新作中,Building Stories,藝術家克里斯·韋爾邀請我們進入一個更加親密(儘管同樣廣闊)的世界,他的14件作品的圖畫小説裝在一個盒子裏:這是一個印刷小冊子、書籍、雜誌、報紙和卡片的寶藏,結合在一起講述了一個複雜的、多層次的故事,關於在芝加哥一棟公寓樓中交織的生活。這是圖畫小説進入創新新領域:因為這些作品可以按任何順序閲讀,敍事具有時間旅行、選擇你自己的冒險的特質,每個部分的重量根據其在時間和空間上的相鄰關係而變化。每次你翻閲盒子以查閲其中一件,得到的閲讀體驗都愈加深刻和多彩,就像記憶本身一樣。

彭博社城市實驗室倫敦的超富人逃離税收上升的威脅貝爾法斯特的中央車站為北愛爾蘭的公共交通創造了新時代普利茲克表示,芝加哥應該考慮所有解決預算危機的方案消除美國道路死亡的月球計劃這個項目的建築在很大程度上是其天才所在。讀者從物理片段中構建故事,構建出一幅生活在老棕石公寓中的敍事;即使建築本身也有發言權,儘管作品的中心人物是住在三樓的孤獨女性。根據你閲讀片段的順序,建築的居民將以不同的方式顯現出來。

克里斯·韋爾的第一本書是獲獎作品 吉米·科里根:地球上最聰明的孩子; 他的作品曾在惠特尼雙年展上展出,並發表在 紐約客和 紐約時報雜誌上。他在 建築故事的書巡演中抽出時間回答了這些來自 城市的問題。

BT: 這個盒子及其內容的可觸性是一件美好的事情 — 正如你自己所説,這種可觸性在一個日益短暫的世界中可以帶來安慰。盒子的物理對象幾乎在你打開之前就邀請你對角色產生好感:這是他們的家,你被邀請進入並與他們共度時光,儘管他們處於各種赤裸、脆弱和日常深刻的狀態。我想知道,當你把他們推向世界,揭示他們的內心時,你是否感到保護他們?

CW:這是一個相當複雜的問題,因為主角和她的女兒非常像我的妻子和女兒——所以是的,我確實感到保護她們。除此之外,我總是希望能找到某種理由去愛上我的角色,即使他們是混蛋,儘管在這本書中沒有人是特別不道德或腐敗的。在不透露太多的情況下,這本書完全是通過主角的思維過濾的(這個女人在20多歲時獨自生活,然後在40歲出頭時結婚併成為母親),無論好壞,都是試圖客觀化她被遺棄的創造性抱負。因此,從某種意義上説,我想這個盒子及其故事也試圖保護她,同時希望能反映我們如何將記憶作為三維“事物”進行心理審視,而不僅僅是情節線索。

在構思這個項目時,形式經歷了多少演變?它是否一直是一個打開我們傳統敍事方式的物理對象集合?最初的想法是什麼?

在構思這個項目時,形式經歷了多少演變?它是否一直是一個打開我們傳統敍事方式的物理對象集合?最初的想法是什麼?

在我進行的另一本書 Rusty Brown的創作過程中,我寫了我認為只會是一個關於年輕女性和她在20多歲時遭遇的失敗約會服務經歷的一次性漫畫。我並不打算將這個故事發展得更遠,但我最終寫到了大樓其他樓層的角色,不知不覺中我同時進行着兩部圖畫小説。我受到剋日什托夫·基耶斯洛夫斯基電影 十誡的很大啓發,認為這本書的結構可能會沿着大樓住户的線索類似地分開(即,分成角色特定的書籍),但隨着我的創作,三樓的女人顯然成為了焦點,然後是主角,故事變得有些奇怪和複雜。

你能談談建築的各種方式— 比如,公寓樓的物理結構,故事所呈現的物理形式,我們作為讀者如何拆解和重組這些故事,等等— 對你產生了怎樣的啓發?建築的概念是否一直在你心中?

是的;我試圖專注於我們漫畫家創造的那種視覺寫作的形狀,因為我認為這反映了我們記憶事物的方式,這不僅僅是視覺或聽覺的,而也是空間上的。這並不是一個新想法——像塔可夫斯基和庫布里克這樣的導演幾乎在每部電影中都關注這個想法——但漫畫允許我們體驗一種幾乎四維的空間和時間,記憶的某種扁平化,我認為這更接近於我們在腦海中拆解和重組事物的方式。我們生活的地方的形狀,尤其是在我們的童年,伴隨我們一生,並在我們的夢中迴歸,如果不是偶爾在清醒的生活中,當我們可能在一兩秒鐘內感到轉角處是我們的童年房間,僅僅因為一個類似的空間突然讓我們想起某些熟悉的東西。空間如何影響記憶和體驗有一種非常神秘的感覺,我並不完全理解,但我想最偉大的建築師以一種幾乎詩意的方式理解這一點。我最近驚訝地發現,關於大腦的最新研究表明,它的神經元並不是以糾結的觸鬚形式組織,而是以網格形式,具有規則的x和y間隔。也許我們偏愛直角的原因不僅僅是因為它們簡單的木工實用性,從我們的家到我們的計算機芯片再到我們的文學。(更不用説漫畫,它們有自己獨特的x、y和z軸。)

你以令人心痛的準確性描繪了生活在小型城市公寓樓中的親密感。你是否從自己在城市公寓的經歷中提取了具體的參考點?有沒有什麼場景讓你印象深刻?

你以令人心痛的準確性描繪了生活在小型城市公寓樓中的親密感。你是否從自己在城市公寓的經歷中提取了具體的參考點?有沒有什麼場景讓你印象深刻?

當然,儘管它們都被偽裝或埋藏在故事中;我在一個單家庭房屋中長大,是獨生子女,直到上大學才開始住在公寓裏;我發現聽到其他人的活動既令人不安又引人入勝。德克薩斯大學的一個鄰居在高中時是我的好朋友,在我們大學的第一年,我們住在不同的宿舍,但幾乎每天都見面。第二年我們都搬進了同一個公寓樓,但由於某種原因,這種近距離反而成為了一種奇怪的限制因素,我們整整一年幾乎沒有説話——直到我們相距一英里後,突然又開始一起玩耍。這是一個奇怪的、反直覺的空間與“親密”的方程式,我偶爾看到這種情況重演,就像那些郵件在桌子上放置幾周,甚至幾個月和幾年都沒有打開的力量。

居民之間經常存在斷裂,但也有崇高而微妙的連接時刻— 誠然,這種情況要稀有得多— 。這是對生活更一般的評論,還是對城市生活中被迫親密的特別評論?

好吧,故事中的真正聯繫發生在主角結婚並有了孩子之後;在此之前,她有點迷失在自己關於一段關係的記憶中,這段關係在一次墮胎後突然結束——而這並不是一個不尋常的故事,遺憾的是。我並不是想説人們不能溝通;實際上,溝通就是這一切的核心,試圖弄清楚對方是否看到和感受到與你相同的事物。通常,我們在記憶中感受到的東西比我們被困在的即時現在要深刻得多;我常常發現,抱着我的妻子或女兒的記憶比實際的時刻更感人(或者,更不可辯駁的是,我對這個擁抱的編輯版本,在那個時刻我無法説出更温柔和真誠的話,總是帶着附加的旁白,“好吧,下次我會做得更好。”)作為成年人,我們大部分時間都被困在這種記憶和修訂的反饋循環中,這也是我們最終感到不快樂的原因之一;我們無法專注於當下,我們看不到當下,我們只是記憶和期待,半盲目地在這個世界中導航(這就是為什麼我認為當這種主要限制過濾器——語言,通過文學被反轉時,我們會覺得如此引人入勝,讓我們看得更清楚,儘管不一定是同情地)。

最近使一切更加複雜的是這些我們每天開始凝視的發光的深淵;它們幾乎使這種“超越時間”的狀態成為一種24/7的職業。我的好朋友琳達·巴里講了一個故事,她開始時(意譯)説:“這發生在一個孩子對父母的吸引力仍然超過他們手機上的內容的時代。”

雖然你將作品獻給所有公寓樓的居民,但你作品的中心人物是三樓的女人— 她的故事在建築之外,以及在居住時間之外繼續展開。你能談談為什麼對你來説,她的故事特別需要被展開嗎?

她很早就成為故事中最有趣的人,我無法停止對她的思考,很快其他所有角色的特徵也通過她的思維和聲音被過濾出來。我們認為關於其他人的一切真實——我們對他人生活、意志和動機的所有看法——都是我們自己創作聲音的產物;我們周圍的每個人都是一個虛構角色,從街上的陌生人到我們自己的配偶。換句話説,儘管我們認為我們瞭解其他人,但我們總是在腦海中為他們編寫故事,不斷修訂和編輯他們(正如20世紀的文學研討課教給我們的那樣,也在修訂和編輯我們自己)。並不是説這之前沒有人説過;我只是想創作一些可能比傳統書籍更能反映這一過程“形狀”的東西。虛構和文學並不告訴我們如何生活,它們引導我們發展那種東西,無論它是什麼,我們用來嘗試理解他人。有些人可能採取馬基雅維利式的方法,但理想情況下,它應該源於同理心,儘管對我們大多數人來説,這可能是兩者的某種結合。我相信同理心是藝術能夠灌輸的最重要的“技能”(感覺?資產?)。

所有圖片來自《建築故事》。