漢克·保爾森:面對金融危機的感受 - 彭博社

bloomberg

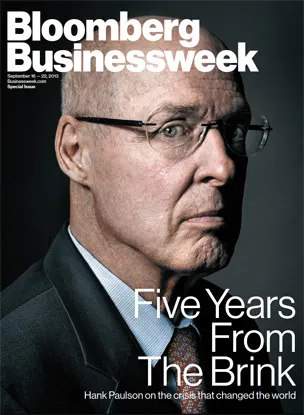

攝影:亨利·勒特維勒為《彭博商業週刊》拍攝2008年9月15日: 雷曼兄弟申請第11章破產,成為美國曆史上最大的破產案

攝影:亨利·勒特維勒為《彭博商業週刊》拍攝2008年9月15日: 雷曼兄弟申請第11章破產,成為美國曆史上最大的破產案

在9月15日的那個週末,人們不接迪克·弗爾德的電話,因為迪克已經長期處於否認狀態。作為雷曼兄弟的首席執行官,他幾周前曾要求紐約聯邦儲備銀行和財政部向他想要放入一個名為SpinCo的子公司的不良流動性抵押貸款池注入資本,並將其剝離。我們解釋説我們沒有權力這樣做。他認為政府可以做些什麼來幫助他。怎麼可能沒有人想買他的公司呢?他就是無法相信這一點。

亨利·勒特維勒為《彭博商業週刊》拍攝

亨利·勒特維勒為《彭博商業週刊》拍攝

我是與他交談的少數幾個人之一,我告訴他發生了什麼:我們找不到買家,沒有買家的話,政府無能為力拯救雷曼。他感到絕望。你必須是首席執行官才能真正理解他所經歷的事情。他顯然熱愛這家公司——將其視為自己的公司——而在掌舵時看到它崩潰,職業生涯中沒有比這更具毀滅性的事情了。但9月15日的雷曼兄弟破產幾乎並不是危機的結束。它也不是開始。我的目標從來不是去華盛頓。1969年我在哈佛商學院的第一年,我停止了學習。我是一個足夠優秀的學生,可以應付過去,所以我大部分時間都在韋爾斯利學院與温迪·賈奇在一起,並説服她在第二年之前嫁給我。温迪在弗吉尼亞州的昆蒂科教游泳,所以我在五角大樓找到了工作。我唯一穿西裝的時間是去教堂。我唯一的管理經驗是在科羅拉多州的一個夏令營。但令人驚訝的是,那時候我參與了我的第一次救助。

洛克希德是一家瀕臨破產的主要國防承包商,尼克松政府曾向國會尋求貸款擔保。我坦率地認為政府不應該干預。洛克希德中對國家防禦至關重要的部分可以被其他國防承包商收購,但這引發了激烈的爭論。即便如此,救助措施在當時也非常不受歡迎。

由於我在洛克希德所做的工作,我受到了白宮的接洽。我為一位名叫路易斯·恩格曼的白宮國內事務委員會助理主任工作。我當時非常青澀,有很多問題,而路易斯是一個很好的導師。他説:“如果有人讓你做某事,而這看起來不對,就問很多問題。你寫的任何備忘錄,都要問自己這不僅是正確的事情,而且如果印在《華盛頓郵報》的頭版上會是什麼樣子。”我在1972年4月開始在尼克松白宮工作,就在水門事件發生前幾周。這是非常好的建議。

我決定離開政府並不困難。在1974年1月,當我加入 高盛時,我從未想到我有一天會管理這家公司。如果你對管理和運營大型組織感興趣,你會去某個工業公司。你不會為投資銀行工作。我選擇高盛是因為我對多任務處理、工作和為許多行業的客户提供建議的想法非常感興趣。

在高盛早期,有人説:“漢克並不聰明。他真正做的只是吸收和整合他人的信息。”我把這視為一個巨大的讚美。我在那裏與許多首席執行官合作,有些非常優秀,有些則不那麼優秀。我與國家元首、政府領導人合作和提供建議。我學到的是,沒有完美的領導者。每個人都有缺陷,他們的優點通常與缺點相反。“漢克是坦率的;漢克是輕率的。” “漢克是果斷的;漢克行動太快。”

這些首席執行官成功的關鍵成分是他們周圍的團隊。如果你不把人放在你身邊來彌補你的缺陷,這些大職位總是會暴露它們。

在2006年春天,我曾兩次拒絕擔任財政部長,當我在那年四月第三次被接觸時,我接受了。我並不真正認識布什總統,我談判了一些條件,包括選擇我的工作人員。但如果我無法與總統建立關係,這些先決條件將毫無意義。而我在喬治·布什身邊有一個出色的老闆。在金融危機期間,他基本上説:“你是我的戰時將軍,任何時候你需要我都可以找到我。我們會討論任何問題。”我們確實進行了討論。我也很幸運有本·伯南克和蒂姆·蓋特納這樣的優秀合作伙伴,我們的努力受益於非凡的信任和合作水平。

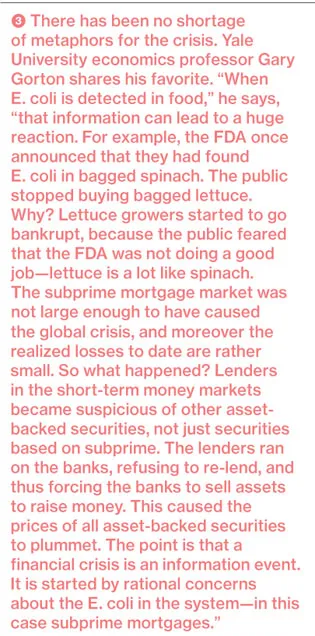

在2006年7月,總統在戴維營與他的經濟團隊會面。他讓我做一個關於福利改革的演講。相反,我請求允許談談我對經濟中存在真正過度現象的擔憂。這些過度現象已經積累了很多年,我認為在我在華盛頓期間以及他擔任總統期間發生金融危機的可能性很高。我談到了場外衍生品市場及其缺乏透明度。我談到了對沖基金的規模。我沒有談論住房。當我們結束談話時,總統問:“漢克,是什麼導致了金融危機?”我説:“我不知道,先生。但在發生之後,憑藉20/20的後見之明,這將是顯而易見的。” 當原因開始顯露時,我已經在華盛頓待了一年。最大的法國銀行,法國巴黎銀行,有一些基金持有與次貸相關的抵押貸款債券。這三隻基金被凍結了。出現了贖回請求,並且發生了流動性危機。這在歐洲引發了巨大的擔憂。從那時起,我們一直處於高度警戒狀態。

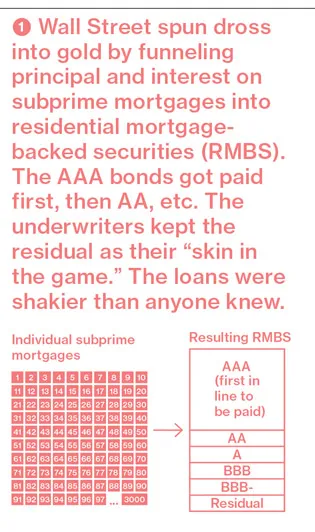

總統的金融市場工作組召開會議,立即關注抵押證券的複雜性。過去,如果我想在我的家上貸款,我在1974年確實這樣做過,我會去芝加哥第一國家銀行。如果我遇到問題,我可以去找他們,如果有合理的解決方案,我們可以進行抵押貸款修改。但模型已經改變。我們已經轉向了證券化模型。抵押貸款被切割、打包成證券,然後在全球的公共市場上出售。隨着創新而來的還有複雜性,而複雜性是透明度的敵人。我有高中朋友和小學朋友被不道德的經紀人推入抵押貸款。有些人失去了他們的房子,我花時間和他們在一起,看看他們被欺騙接受的東西——他們不明白自己簽署的是什麼。這是可恥的。

隨着我們進入2008年,我們有許多美國機構倒閉。Countrywide,最大的抵押貸款發放機構,得到了來自美國銀行的股權投資救助。花旗銀行、美林證券、雷曼兄弟和摩根士丹利都在他們的抵押貸款投資組合中遇到了麻煩。我們沒有人理解我們所面對的全部情況。

在3月13日,貝爾斯登告訴我們,如果沒有援助,他們將在第二天倒閉。他們在前一年因不良抵押貸款投資損失了24億美元。我想在美國的某個地方一定有一些緊急機構可以阻止一家失敗的投資銀行進入正常的破產程序。但美聯儲沒有權力保證負債或注入資本。財政部也沒有。我們需要一個買家。

摩根大通願意介入,提供資本,並保證交易賬簿,但美聯儲必須通過對相對不流動的抵押貸款池的貸款來幫助促進這一點。最初的協議是貝爾股東每股獲得2美元,而為了完成交易,他們需要每股獲得10美元。

我經常被問到一個問題:“這難道沒有造成道德風險嗎?”這個論點大致是這樣的:如果市場參與者假設政府總是會介入拯救一個失敗的機構,那麼這些市場參與者就不會對該機構進行所需的嚴格分析和審查。我曾經爭辯説貝爾斯登的股東不應該獲得超過每股2美元,而這個論點與道德風險的關係不大,而是與正確與否有關。如果美國通過美聯儲正在貸款以防止一家銀行倒閉,為什麼股東應該獲得更多的錢?本·伯南克和蒂姆·蓋特納認為更大的利益是防止失敗。因此我同意了條款。但最初我覺得這令人厭惡。

紐約聯邦儲備銀行的進出,2008年9月13-14日大衞·高曼/AP照片(2); Jin Lee/Bloomberg(2)

紐約聯邦儲備銀行的進出,2008年9月13-14日大衞·高曼/AP照片(2); Jin Lee/Bloomberg(2)

市場幾乎立即轉向雷曼兄弟,在貝爾斯登之後,我竭盡所能地鼓勵迪克·弗爾德籌集資本,吸引戰略投資者,或出售公司。與此同時,本和我去見巴尼·弗蘭克。我們需要緊急解決權力,以防止失敗的投資銀行破產,就像政府對商業銀行所做的那樣。巴尼説:“除非你準備大喊,‘如果我們不獲得這些權力,你們將看到像雷曼兄弟這樣的投資銀行倒閉,後果將是可怕的。’否則我們將無法讓國會採取行動。”當然,一旦我們開始這樣説,雷曼就會倒下。 房利美和房地美的創建是為了通過補貼30年期抵押貸款使購房更加負擔得起。房利美成立於1938年,正值大蕭條之後,房地美成立於1970年。這些是政府贊助的實體,或稱GSEs。它們有崇高的目標;但也存在重大缺陷。

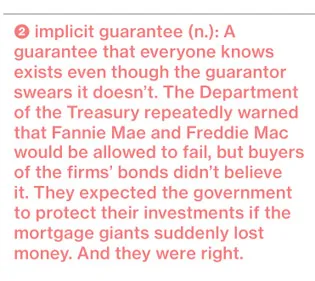

第一個問題是,儘管它們並不屬於政府,儘管沒有明確的政府擔保,但市場認為美國在支持它們。即使政府説沒有,實際上也有隱含的擔保。第二個主要缺陷是它們的監管很薄弱。國會在其智慧,或者説缺乏智慧的情況下,剝奪了監管機構與銀行監管機構相同的廣泛權力來做出判斷。除此之外,這些都是超級機構,規模是雷曼兄弟的九倍。它們不斷地壯大。顯然,這頭大象太大了,無法容納在帳篷裏。

它們的獨立監管機構辯稱它們有充足的資本,但我們每週都在市場上看到它們出售高達200億美元的債務證券。如果它們無法出售其證券,將會嚇跑投資者,導致大規模拋售和持有其證券的所有人遭受重大價格下跌和損失。如果它們完全崩潰,將會引發世界末日。

在七月,我們去國會尋求應急權力來應對這一威脅——我們希望永遠不必使用的權力。但到八月中旬,我們發現GSEs存在嚴重的資本缺口。在考慮了多種選擇後,我們得出結論,需要一個計劃,在一個星期天接管這些公司,以便我們能在週一以新管理層的身份重新開業。其中一位首席執行官打電話給我説:“漢克,發生了什麼事?”

我説:“我不能告訴你。”

感謝路易斯·桑切斯

感謝路易斯·桑切斯

我知道如果我和他們談話,他們會被迫做什麼。這些首席執行官或董事會不可能同意任何削弱其股東利益的事情,因為他們有保護股東利益的信託責任。因此,別無選擇,只能迅速將他們置於監護狀態,在這種情況下,政府實際上為他們的所有債務證券提供了擔保。

當我向布什總統簡報時,他很感興趣。但他很難相信我們能夠保守這個秘密。我説:“這些傢伙需要聽到的第一件事就是他們的頭撞到地板上。”

在穩定房利美和房地美之後,9月7日,顯然雷曼兄弟將面臨來自投資者的真正壓力。大多數市場參與者緊張地觀察着,但期待本·伯南克和漢克·保爾森能從帽子裏變出一隻兔子。

我們需要一些戲劇性的事情來讓人們關注問題的嚴重性。本、蒂姆和我決定在一個星期五把華爾街主要公司的負責人召入紐約聯邦儲備銀行,讓他們知道美聯儲沒有權力擔保債務或注入資本,政府不會出手,因為對一個在危機中崩潰的投資銀行的貸款不會成功。我們需要一個買家,如果必要的話,我們需要這些銀行協助買家。坦率地説,我認為那個週末我們需要兩個買家,因為我非常堅信無論雷曼是失敗還是被收購,市場都會立即轉向美林證券。

“請為我祈禱”

整個週末我們都在參加一個又一個會議,與美國銀行和巴克萊交談,希望能為雷曼兄弟達成一筆交易。星期天早上,我們進來時期待與巴克萊達成交易,但我們得到了他們的英國監管機構將拒絕該交易的跡象。那對我來説是一個糟糕的時刻。每個人都在等待我和蒂姆下來向他們報告,而我不太確定該説什麼。我感到恐懼。我打電話給温迪,説:“温迪,你知道,我感覺整個世界的重擔都在我身上,我失敗了,這將會非常糟糕,我不知道該怎麼辦,也不知道該説什麼。請為我祈禱。”

她立即想到了我們最喜歡的聖經經文,提摩太後書中説:“因為神賜給我們的不是膽怯的心,而是能力、愛和自制的心。”我立刻感到一種平靜和重新煥發的信心。我感謝她,然後下去與銀行家們交談。我們很幸運,美國銀行收購了美林證券。如果他們收購的是雷曼,我相信美林會失敗。那將更加有害。 我記得在9月15日早上,我在紐約很早就醒來,透過窗户看着街上走去上班的人們。我確信有些人是在雷曼工作,有些人在其他銀行工作,還有一些人根本不在任何銀行工作。但他們的生活即將以非常深刻的方式改變。

雷曼加劇了危機——這是一種症狀,而不是原因。我不認同關於雷曼的“多米諾理論”。我以前的同事埃德·拉齊爾有一句更貼切的話:這場危機就像一個巨大的爆米花機,在危機持續的一年裏,它一直在加熱這些玉米粒。雷曼可能是第一個爆開的,但我們那週末就知道美林和AIG將會接下來爆開,許多其他美國和歐洲的機構也不會遠 behind。

那一週是我經歷過的最不同尋常的一週。我們面臨着多個問題——需要防止AIG的失敗,其他金融機構可能即將失敗,防止貨幣市場基金的崩潰,以及需要去國會請求緊急授權。

我們整週都在研究如何向國會請求我們所需的東西。核心是能夠從金融機構購買流動性不足的資產。我們談論的是數千億美元。

在9月18日星期四晚上,貝恩·伯南克和我與國會領導人會面。到目前為止,他們中的許多人還沒有看到金融危機。它沒有波及到他們的選民。貝恩和我描繪了一個被凍結的金融系統。銀行之間不再相互借貸。信貸流動不再正常。我能看到25%的失業率,這正是我們在大蕭條後所經歷的。如果我們不立即採取行動,將會發生災難。

在這一週結束時,當我喘口氣時,我意識到我還沒有和我最好的朋友,我的兄弟迪克交談。迪克當時是雷曼芝加哥辦公室的高級副總裁,是一位資深的固定收益銷售員。我打了電話,他立刻開始詢問我的情況。他非常非常擔心,因為他知道我會很在意。我告訴他我真的沒有時間去解釋,但我們已經盡力去拯救雷曼。他説:“我知道。”他並沒有詢問他的股票或退休金會發生什麼。他關注的是我。我非常情緒化,但我沒有太多時間去情緒化。

九天後,9月27日星期六,看起來我們將在國會達成一項協議,以創建7000億美元的困擾資產救助計劃。但談判陷入僵局,延續到深夜。現在我一生中,如果我真的很疲憊,我會感到噁心。這聽起來像我真的生病了,因為我會發出很多噪音。拉姆·艾曼紐爾來過。哈里·裏德提議找醫生。我説我不需要。我和温迪打網球,幾次在炎熱的陽光下我也感到噁心。我們的對手認為這是一種戰術。温迪會説:“嘿,快回來。這太噁心了。”當然,這會讓其他人感到困惑。在這種情況下,這並不是一種戰術,但我知道這有助於加速事情的發展。

至少我認為是這樣。星期一,眾議院否決了TARP。巴尼·弗蘭克試圖讓我振作起來,説:“別擔心,漢克。有時候孩子們必須離家出走,餓着肚子才會回來。”TARP在第二次投票中通過,但在這一週TARP通過的同時,市場的情況卻在惡化:華盛頓互助銀行,美國最大的儲蓄貸款機構倒閉;沃喬維亞,第六大銀行,在倒閉時被收購;歐洲銀行岌岌可危;全球信貸市場幾乎停止了對金融機構的運作。我們去國會時預期會購買流動性差的資產,但顯然我們需要做一些更迅速、更有力的事情。因此,我們改變了策略,決定直接向銀行注入資本。

我一直認為,承認錯誤並迅速改變方向是很重要的。我不需要和白宮工作人員進行長時間的辯論,討論如果金融系統崩潰,對經濟的傷害會有多嚴重。布什總統對市場有很好的感覺,他理解市場。他基本上説:“天哪,你已經告訴全世界你要購買流動性差的資產。你如何解釋這一點將是重要的,但當然你必須向銀行注入資本。”他給我的最好建議是做正確的事,忽略政治。

星期天,10月12日,我打電話給九位系統重要性銀行的首席執行官,要求他們在週一下午到財政部。我們將介紹這個計劃,並在幾個小時內要求他們簽署協議,自願接受資本。

每家銀行都想成為最高的侏儒:沒有人願意承認他們有問題,因為他們不想給自己貼上污名。因此,我們設計了一個不將健康銀行與承受壓力的銀行區分開的計劃,我們迅速向數百家銀行注入資本,以重組我們的金融系統並恢復信心。

我們知道的唯一方法是提出一個對金融機構有吸引力的計劃,以便鼓勵他們為了國家的利益接受資本。這是歷史上前所未有的計劃。

所有銀行都同意,在短暫的時間內,我鬆了一口氣。 根據我對民調的解讀,TARP的受歡迎程度比酷刑還低。我們在這個國家不喜歡救助。如果你冒險賺錢?那很好。但如果你冒險,政府不得不來拯救你?好吧,我理解這種憤怒。

我從未能説服美國人民,我們在TARP上所做的不是為了銀行。是為了他們。是為了拯救主街。是為了拯救我們的經濟免於災難。

我知道美國人在認為銀行囤積資金而不是儘可能多地放貸時感到憤怒。但政府如何讓銀行放貸?即使你國有化銀行(我們並沒有這樣做),你想讓政府為銀行做出貸款決策嗎?那是災難的配方。

對TARP的另一個批評,正是街頭民眾的感覺,是除了不放貸之外,一些銀行高管還獲得了鉅額獎金。這讓我感到憤怒——這種厚顏無恥。忘掉他們是否有法律權利獲得這些獎金,這種缺乏自我意識和對世界及美國其他人看待他們的完全無知,實在是太沒有風度了。

我最自豪的事情之一是我們與民主黨和共和黨合作,讓國會做了一些相當非凡的事情——兩次。第一次是與房利美和房地美合作,然後是TARP,所有這些都發生在系統崩潰之前。奧巴馬政府接手了這些項目,管理得很好,並根據市場條件進行了調整。我們在各個政府之間保持了政策的連續性,而我們留下的項目也有效。當我們查看我們的旗艦TARP銀行和保險公司資本項目時,所有的錢都已經回來了,還加上320億美元。排除奧巴馬政府的抵押貸款救助支出計劃,財政部已經從所有TARP投資項目中收回了超過其支出的金額。

我經常被問到,“再次發生金融危機的可能性有多大?”我開始時會説這是一個必然。只要我們有市場,只要我們有銀行,無論監管體系是什麼,都會存在有缺陷的政府政策。這些政策會造成泡沫。無論金融系統如何構建和監管,它們都會在其中顯現。但關鍵是要有工具和政治意願,果斷採取行動以限制危機。

在這場危機中,我們被迫採取的一些措施使問題變得更糟,首先是大銀行。為了度過難關,我們需要鼓勵整合,因此今天我們有了更大的銀行和更多的集中。

“大到不能倒”是一個不可接受的現象。多虧了多德-弗蘭克法案,監管機構有了更好的工具來應對任何大型金融機構的失敗,但在影子銀行市場方面仍需做更多工作,我將其定義為貨幣市場基金和所謂的回購市場,這為銀行提供批發融資。

當我來到華盛頓時,房利美或房地美大約保證或保險了美國一半的新抵押貸款。今天,約90%的新抵押貸款由政府保險。因此,今天的情況更糟。我坦率地説,甚至想到讓房利美或房地美處於監管狀態都讓我感到厭惡。如果我們這樣做,我們只是在播下未來危機的種子。

但總體而言,我是否相信我們的金融系統更強大、資本更充足、監管更到位?

我當然相信。在一天結束時,更多的資本是防止銀行倒閉的最佳防禦。— 由喬·伯林格和喬希·泰朗吉爾採訪

**《彭博商業週刊》的第一部紀錄片,漢克:距離邊緣五年,由奧斯卡提名導演喬·伯林格執導,將於9月16日起獨家在Netflix上線。