基里巴斯:氣候變化摧毀太平洋島國 - 彭博社

Jeffrey Goldberg

攝影:克萊爾·馬丁,來源於《彭博商業週刊》那位留着修剪整齊鬍子的雲杉男和麪色嚴峻的保鏢正在座位上打盹。一名空乘人員給他留下了一條熱毛巾,然後又給了一條。保鏢身穿基里巴斯國家警察的制服——肩章上描繪着一隻黃色的飛鳥在升起的太陽下飛翔——小心翼翼地摺疊毛巾,並將其放在扶手上。

攝影:克萊爾·馬丁,來源於《彭博商業週刊》那位留着修剪整齊鬍子的雲杉男和麪色嚴峻的保鏢正在座位上打盹。一名空乘人員給他留下了一條熱毛巾,然後又給了一條。保鏢身穿基里巴斯國家警察的制服——肩章上描繪着一隻黃色的飛鳥在升起的太陽下飛翔——小心翼翼地摺疊毛巾,並將其放在扶手上。

斐濟航空的航班正向北飛越赤道,前往基里巴斯的首都塔拉瓦。乘客中包括一位代表重要金槍魚利益的日本高管,一位來自薩摩亞的摩門教名人及其端莊的妻子,還有一位穿着伊拉克戰爭承包商風格服裝的美國人,他的任務是尋找在第二次世界大戰中陣亡的美國海軍陸戰隊員的遺骸。我們都急切地希望那位正在睡覺的男人醒來,他是基里巴斯的總統。我們每個人都有事情要與他商談。

但總統仍在沉睡。他的名字是阿諾特·湯。因為主張世界工業化國家正在謀殺他的國家,他而聞名——或者至少,他是基里巴斯歷史上最著名的人物之一。

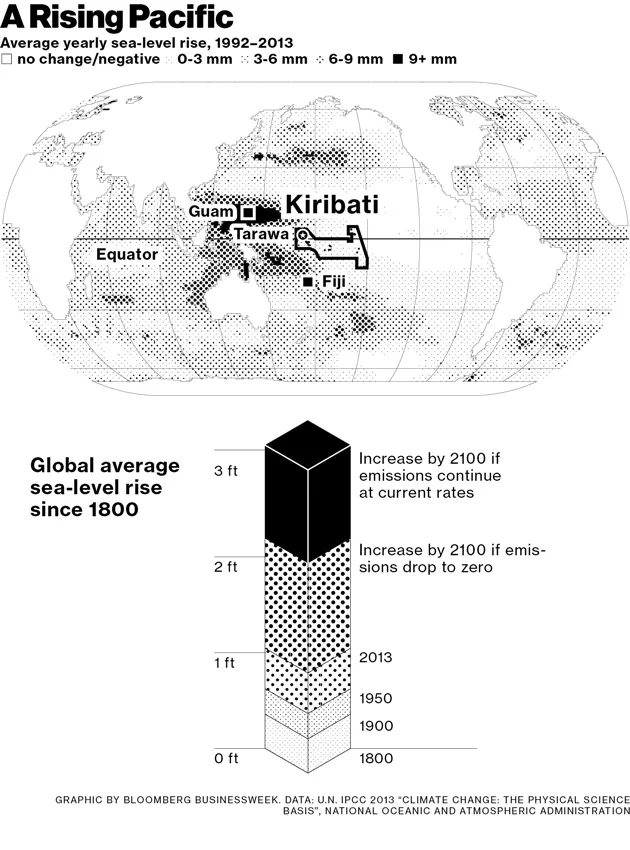

基里巴斯是一個聯合國成員國,只有微不足道的地位,由33個島嶼組成,分佈在中太平洋。32個島嶼是低窪的環礁;第33個島嶼叫巴納巴,是一個抬高的珊瑚島,早已因開採其海鳥糞便衍生的磷酸鹽而被剝離。如果科學家們是正確的,海洋將在本世紀末之前吞沒基里巴斯的大部分,甚至可能更早。水在加熱時會膨脹,而海洋最近吸收了巨量融化的冰。最近的一項研究發現,海洋吸收熱量的速度是過去1萬年中任何時候的15倍。然而,在上升的太平洋淹沒這些環礁之前,它將滲透並不可逆轉地污染它們本已不足的淡水供應。如果像最近摧毀菲律賓部分地區的那種猛烈風暴襲擊基里巴斯的島嶼,基里巴斯的末日可能會來得更快。

基於所有這些原因,基里巴斯的103,000名公民可能很快會成為難民,也許是第一批因全球變暖而逃離的羣眾,而不是因戰爭或饑荒。

這就是湯格如此頻繁訪問斐濟的原因。他正在尋找一個可以遷移他人民的地方。基里巴斯政府(發音為KIR-e-bass,這是這些島嶼在英國統治下的名稱的地方變體)最近在斐濟購買了6,000英畝的土地,報道價格為960萬美元,這顯然讓斐濟的軍事統治者感到不安。斐濟對吸納基里巴斯人(該國人民的稱呼)沒有表現出任何興趣。曾經有一位贊比亞的前總統在南中非洲曾向基里巴斯人民提供土地,但他後來去世了。到目前為止,沒有其他人自願組織救援。

離開基里巴斯只有一條路,那就是每週兩次飛往斐濟主島納迪的航班。基里巴斯如此偏遠,以至於湯格只能通過其他國家前往他國家最大的環礁,一個名為基裏蒂馬提(聖誕節)的前核武器試驗場,距離塔拉瓦2,000英里。

今天天空萬里無雲,太平洋在我們面前展開。日本的高管打斷了白噪音,説:“大海洋。”他説他希望能與總統談論一些緊急的漁權問題。基里巴斯由310平方英里的土地和130萬平方英里的海洋組成。它是魚類的沙特阿拉伯,除了它的領導人允許其唯一的有利自然資源被外部勢力,包括尤其是台灣、韓國和日本的工廠艦隊所開發。

我們開始下降,儘管下面只有藍色。湯正在動。我準備自我介紹,但摩門教的傑出人物,一個名叫O.文森特·哈萊克的男人,先我一步。

哈萊克是薩摩亞一家熱帶飲料分銷公司的前首席執行官,也是摩門教第二七十團的成員,這使他在這片太平洋地區成為一個非常重要的摩門教徒。他監督着基里巴斯的教會學校系統,為允許孩子接受洗禮的父母提供折扣學費。摩門教徒正在為伊基裏巴提人的靈魂而戰。湯接受過天主教傳教士的教育,禮貌地微笑着,聽哈萊克描述他教會的善行。我只聽到一些對話的片段:“水箱”、“計算機實驗室”、“耶穌基督”,還有關於訪問鹽湖城的事情。

我們繼續下降,外環礁的霓虹藍色瀉湖逐漸顯現。飛機很大,而環礁很小。哈萊克回到他的座位,我向總統自我介紹。“他們打算在哪裏着陸?”我問。

“跑道還沒有淹沒,”湯説,露出一個微弱的微笑。他拿起一條毛巾擦臉。“我太累了。昨晚很長。”總統以往的名聲顯示他喜歡卡瓦,這是一種由根製成的儀式飲料,具有鎮靜和麻醉的特性。湯的政府提倡使用卡瓦作為酒精的替代品,而酒精在基里巴斯被廣泛濫用。

我解釋説,我來塔拉瓦是為了瞭解氣候變化對他國家的影響。

他微笑着。“颶風桑迪,”他説。

基里巴斯總統阿諾特·湯外面的海濱辦公室克萊爾·馬丁為《彭博商業週刊》提供

基里巴斯總統阿諾特·湯外面的海濱辦公室克萊爾·馬丁為《彭博商業週刊》提供

我試圖抗議,表示基里巴斯的未來應該是全球關注的問題,無論它是否能傳授關於氣候危機的廣泛教訓。湯在倫敦經濟學院受過教育,被普遍認為是太平洋島國總統中最聰明的一個,但他並不買賬。“你想看看當海洋進來但不出去時會發生什麼,”他説。“颶風桑迪時海洋又退回去了,但總有一天它不會。它會停留。”

塔拉瓦逐漸顯現。它巨大的瀉湖呈現出水藍色。環礁另一側的海洋則更深,顏色接近紫色。白色沙灘覆蓋着空蕩蕩的海灘,海浪緩緩拍打着岸邊。新月形的島嶼狹窄,令人驚訝地狹窄,覆蓋着椰子樹。南塔拉瓦——人口稠密的部分——在最寬處為950米,但卻有51,000人居住。人口密集,約每平方公里5,000人,幾乎是孟加拉國的五倍密度。

“我們是一個非常脆弱的國家,”湯説。

當飛機輪子接觸地面時,赤腳或不穿襯衫的孩子們從椰子樹叢中跑出來,追逐着飛機。一排鐵皮和茅草屋的棚屋沿着跑道排成一行。沒有圍欄將這些棚屋與機場隔開。

“人們不應該住在跑道上,”湯被動地説,彷彿他並不負責。一輛紅色消防車在旁守望。它看起來生鏽了。“它能用嗎?”我問湯。“是的,我想應該可以,”他回答。

我請求在島上採訪他。“是的,隨時來,”他説。“今天不要來。我準備睡覺。”

我們在耀眼的陽光下離開飛機。塔拉瓦距離赤道僅97英里,但熱度並不像烘烤那樣。湯正在揮手,和他的保鏢一起走過跑道,走向一輛等待的汽車。我們其餘的人被趕進到達大樓,一個大型的棚子裏。行李箱被扔在跑道上,落地時揚起塵土。

邊境檢查員問我來這裏的目的。我詳細解釋了我的任務。她説:“寫下我們不想離開的。”

人們擠向正在下飛機的乘客。孩子們蜂擁而至,他們滿身塵土。許多成年人赤腳,穿着來自美國的教會捐贈的T恤。流浪狗在擁擠的人羣中穿梭,身上有皮膚病,肋骨顯露。幾乎每個人都肥胖,或者至少超重。沒有腿的男人異常常見。

一對夫婦從人羣中走出。這個男人是名叫約翰·安德森的新西蘭人,大約60歲,面帶微笑,皮膚紅得像龍蝦,戴着一頂草帽。他的妻子琳達·烏安來自基里巴斯。她是一位社區活動家和業餘人類學家,承擔着照顧這位稀有來訪記者的任務。我們上了他們的車,開始行駛。海洋在我們的左側,瀉湖在我們的右側。我問他們我們正在行駛的道路名稱。“這裏只有一條路,”安德森説。“就是這條路。”不久,環礁的寬度縮小到約50米。然後我們正在穿越一個坑坑窪窪的堤道,連接着一個小島到另一個小島。安德森説我們現在已經到達他所稱的基里巴斯山的頂峯,這是島上最高點——海平面以上三米。前方,簡易棚屋像柵欄一樣矗立在海灘上。

“只需要一個波浪,”安德森説。幾年前,當聯合國秘書長潘基文對塔拉瓦進行過夜訪問時,他的保安在他的酒店房間裏放了一件救生衣,以防萬一。 “早上好,耶穌,”牧師説,他的信徒們迅速回應:“早上好,耶穌。”這位部長——在特比基尼庫拉村的青年牧師——高舉着他的聖經。“讓我們唱首歌,祈求主保護我們免受氣候變化的影響,以便我們能夠留在我們的家中。”許多崇拜者仰望天空尋求救贖。

當青年牧師講道時,埃里亞·梅雷雷牧師坐在 maneaba 的一條長椅上,這是這個村莊中心的公共會議廳,輕聲哼唱。這個露天的maneaba建在珊瑚的基礎上,屋頂高聳,覆蓋着螺旋鬆葉。它是一個教堂,一個學校,一個社區中心,當地政府的所在地,一個賓果廳,有時也是過夜的地方。

“在上一個大潮中,”梅雷雷告訴我,“水淹到了地板上。我們裏面有魚。”大潮是每年兩到三次的最高潮。整個村莊,大約400人,出來抵擋水流。maneaba得救了,但這個村莊的人們正在失去他們的家園。到目前為止,特比基尼庫拉的人們已經不得不將40所房屋移出水的路徑。

這個村莊的人們經常聚集在maneaba裏討論選擇。離開目前是一個理論上的提議,因為沒有地方可去。一些年輕人正在接受海員培訓,希望能在亞洲的漁船上找到工作,或者成為護士,尋求在新西蘭的養老院工作。“有尊嚴的遷移”是湯説的:讓基里巴斯的人們對可能給予他們安全庇護的國家有用。但大多數基里巴斯人因血緣和氏族關係緊密相連,與他們的土地緊密相連,以至於對許多人來説,分散是一個太痛苦的想法。

從左上角順時針方向:阿拜昂環礁的村民聚集在 maneaba 觀看電影之夜;一位修女與聖約瑟夫學院的學生們;在塔拉瓦港區的水手夜總會,一對情侶搖擺;一名殘疾人在塔拉瓦的舊漁市場裏裝水瓶照片由克萊爾·馬丁為《彭博商業週刊》拍攝

從左上角順時針方向:阿拜昂環礁的村民聚集在 maneaba 觀看電影之夜;一位修女與聖約瑟夫學院的學生們;在塔拉瓦港區的水手夜總會,一對情侶搖擺;一名殘疾人在塔拉瓦的舊漁市場裏裝水瓶照片由克萊爾·馬丁為《彭博商業週刊》拍攝

基里巴斯人過着極為共同的生活。“我們人民最強烈的衝動就是聚在一起,”琳達·烏安説。基里巴斯社會或多或少是無階級的,儘管在我訪問的一些學校裏,穿新拖鞋的孩子被認為比赤腳上學的孩子更有特權。參與以椰子為基礎的經濟的人比參與現金經濟的人要多,尤其是在外島。緊密的宗族關係提供了結構並抑制了混亂。在基里巴斯,拒絕家庭或宗族成員的請求長期以來被視為禁忌。這一習俗使一些人失去了積累財富的慾望,但無論如何,奢華是被抑制的。尤其是塔拉瓦,人口密集,只有謙遜與合作的文化才能抵禦動盪與暴力。

在馬埃雷雷的教堂裏,有些人從未離開過塔拉瓦。其他人則訪問過基里巴斯的外環礁。更少的人訪問過其他國家。對於許多基里巴斯人來説,整個世界只有500米寬。

馬埃雷雷是這個定居點的領導者,該定居點由一個總部位於密蘇里的五旬節教派——神召會創立。他大約60歲,身材健壯,言語謹慎,臉上有皺紋,走路時有輕微的跛行。當一羣少女合唱團以三聲部和聲唱道:“上帝,您比任何潮汐都高,比任何風都強”時,他緩慢地翻閲着自己的聖經。

我問馬埃雷,這個星期天早上的禮拜中幾乎不斷提到水和風是否是為了我的利益。“不,這就是我們祈禱的內容,”他説。青年牧師用基里巴斯語講道,馬埃雷把他的聖經遞給我。它翻開在《創世紀》一章。“這是上帝的聲音,”他説,並讓我自己讀:

“看!我將用洪水覆蓋大地,毀滅每一個呼吸的生物。地上的一切都將死去。但我會與你確認我的約定。所以你和你的妻子、你的兒子和他們的妻子都要進船。”

從上到下:男人們在下午的炎熱中放鬆身心;塔拉瓦的拜裏基村貧民窟中的簡陋房屋。居民們在海灘上處理污水和垃圾克萊爾·馬丁為《彭博商業週刊》提供

從上到下:男人們在下午的炎熱中放鬆身心;塔拉瓦的拜裏基村貧民窟中的簡陋房屋。居民們在海灘上處理污水和垃圾克萊爾·馬丁為《彭博商業週刊》提供

馬埃雷説:“前幾天,我的小孫女説我們應該建一隻方舟,把它留在我們的海灘上,以備洪水來臨時使用。”他的許多信徒也提出了類似的建議。“我們一直在為這件事祈禱。人們有建造一隻大船的願景。”

牧師繼續説:“上帝對我們有如此大的愛。我們讚美你,上帝,感謝你的保護。你,上帝,是我們第一的幫助者。當風襲來時,我們會堅強。我們會受到你的保護。我們需要在信仰上堅強。”

我們離開了禮拜堂。我最初的印象是錯誤的:到中午,塔拉瓦的熱量令人完全筋疲力盡。正午時分,人們在路邊睡覺。我們走過定居點時,男人們在茅草墊上打盹。我們經過一個惡臭的鹽水池。“這是新的,”馬埃雷説。鹽水正在從地下滲出,並在他村莊的某些地方聚集。池塘的岸邊滿是垃圾——塑料水桶、米袋、摩托車發動機、紙箱。小堆的排泄物——狗、豬和人類的——使空氣變得惡臭。我們來到一個將定居點一分為二的淺溝。“這也是新的。”馬埃雷走到一片死去的椰子樹旁,樹木因絕望而彎曲。“鹽水殺死了它們。”

你為什麼不建海堤?我問。他説,政府提供了一些資金用於建造由珊瑚、石頭和混凝土製成的海堤,但它們在潮汐的壓力下會倒塌。他的村莊一片狼藉。最好的房子是用混凝土和鐵皮建成的;大多數房子是用樹葉、樹枝和鐵絲網搭建的。鐵絲網圈起來養豬。每家似乎都有一兩隻豬。它們是為盛宴準備的——主要是第一次生日派對。基里巴斯人直到孩子滿一歲才慶祝他們的到來。這裏的嬰兒死亡率是太平洋地區第二高的,人們對過早的慶祝持謹慎態度。

我們走過覆蓋着垃圾的沙灘來到水邊。馬埃雷指出特別嚴重的侵蝕地點。他説,這不是一下子發生的,但速度正在加快。他沒有數據,只有自己的經驗。但科學支持他的觀察。美國政府表示,在過去20年裏,海洋以每年3毫米的速度上升,比過去幾千年中的任何時候都要快。每年3毫米並不是海嘯,但它減少了全球海平面社區的安全邊際。

在我們走路的時候,馬埃雷談到了海洋上升帶來的一個令人窒息的神學難題。“《聖經》説,當洪水結束,水退去時,上帝向諾亞承諾他不會再毀滅地球,”他説。“作為一個相信上帝話語的人,我們知道這是真的。上帝不會對我們食言。”

馬埃雷雷和該國其他大多數基督教領袖一樣,慢慢接受地球正在變暖的概念。這些教會——幾個新教教派、天主教徒和摩門教徒——一直抵制關於即將到來的危機的警告。但這一切正在改變。總統對教會領袖進行了多次關於這一主題的講座,劇烈變化的證據隨處可見。一位名叫馬丁神父的天主教牧師,住在距離塔拉瓦兩個小時船程的阿拜昂環礁,他説,當海洋淹沒了他的一個村莊,並且沒有退去時,他開始相信氣候變化的現實,這與馬埃雷雷在塔拉瓦的定居點發生的情況如出一轍。“我們曾經在瀉湖中訪問的小島已經沉沒,”他説。“我們現在不得不一直建造海堤來保護椰子樹。我們曾經飲用地下水,但現在水太鹹了,所以我們只喝雨水。他們告訴我們這會發生,而它確實發生了。”

政府提出的第二個論點——間歇性討論且明顯更具模稜兩可——是這些環礁在如此大的環境壓力下,已經無法承載比現在更多的人。島上的神職人員往往抵制支持計劃生育和避孕的論點。“我們相信節奏法,”馬丁神父説。島上的摩門教領袖伊奧圖阿·圖恩表示,他的教會反對避孕,因為其教義教導“未出生的靈魂”在天堂等待在基里巴斯獲得他們的肉體。“如果我們這裏沒有身體,這些人會去哪裏?”他問。“我們並不是因為人口過剩而控制出生。”

Maerere相信地球上有足夠的空間容納他的人民,只是基里巴斯不行。他告訴他的孫女,孫女曾要求他建造一隻方舟,神不會傷害他們,這就是神給他們足夠時間準備的原因。“我對她説,神並沒有像洪水那樣毀滅世界。只有世界的部分地區會被毀滅。”Maerere説他準備把孫子孫女送到建在山上的國家。“那時他們必須離開。”然而,他不會離開。“我太老了。我會留在這裏。”那麼,當你喝水喝完了會發生什麼?“那我就得向神求更多的幫助。” 至少3000年來,基里巴斯人的祖先與周圍環境保持着一種平衡狀態。他們在很大程度上得益於孤立。海洋給他們提供了金槍魚和貝類,環礁給他們提供了椰子樹和芋頭,地下水層提供了淡水,世界幾乎不知道他們的存在。

歷史學家認為基里巴斯人是來自今天印度尼西亞的移民的後裔。來自薩摩亞和湯加的侵略者隨後與當地人口混合。西方人首次在1600年代航行經過這些島嶼,但直到1882年,吉爾伯特羣島才成為英國的保護國。英國人對吉爾伯特羣島(以及鄰近的島鏈)進行了不間斷的統治,除了在第二次世界大戰期間的三年。日本佔領在1943年11月美國海軍陸戰隊以巨大的生命代價入侵時結束。日本的巨型火炮,設立以抵禦美國的入侵,仍然矗立在塔拉瓦最繁華的小島貝提奧的海岸上。

攝影:克萊爾·馬丁為《彭博商業週刊》拍攝

攝影:克萊爾·馬丁為《彭博商業週刊》拍攝

去殖民化在太平洋地區來得很晚,吉爾伯特羣島直到1979年才獲得獨立。這恰好是英國礦業公司從巴納巴島提取最後一批鳥糞礦的同一年。英國人以半開發的狀態離開基里巴斯。塔拉瓦,政府所在地,成為外島居民的吸引點,這些年輕人對更大世界的瞭解僅足以讓他們覺得生計捕魚和採摘椰子不足以刺激他們的興趣。公共部門迅速繁榮起來。

外國援助,支持複雜的聯邦官僚機構,迅速佔據了基里巴斯預算的一半。小規模腐敗變得普遍。政府功能失調、貧困、許多人採用西方飲食以及人口過剩共同造成了沉重的疾病負擔。糖尿病無處不在。結核病、麻風和其他可傳播但可治癒的疾病仍然困擾着數百人。腹瀉和食物中毒影響着幾乎所有人,尤其是兒童。澳大利亞駐基里巴斯高級專員喬治·弗雷澤告訴我:“撇開海平面上升和鹽水淹沒的問題,我們具備了爆發霍亂疫情的所有條件。”

我到達塔拉瓦幾天後,拜訪了一位名叫瑪雷拉·雷貝茨的澳大利亞修女,她是善良撒瑪利亞人修女會的成員。她是一名工程師,受命幫助基里巴斯保護其日益減少的清水供應。她對這個國家有着深厚的感情,並坦誠地認識到其許多功能失調之處。

基里巴斯面臨的眾多問題之一是,許多人直接生活在塔拉瓦的主要水鏡上,這是一池漂浮在更大鹽水鏡上的過濾雨水。這個水鏡位於地下約六英尺深,為國家提供大部分淡水。“我們面臨的主要問題之一是為人們找到一個排便的地方,”她説。“他們基本上是在水鏡裏排便。這裏非常擁擠。”

我告訴她我剛剛看到的一件令人不安的事情。在低潮時,我在海灘上散步,看到兩個男人在水中探查沙子尋找貝類:一幅田園風光的場景;甚至像是一張旅遊海報。五十米遠的地方,一位女士撩起裙子在淺水區排便。我告訴雷布蓋茨,我覺得我應該警告那些男人不要吃貝類。我也很想告訴那位女士停止在海洋中排便。

一個女孩和她的豬在塔拉瓦首都巴伊裏基的污濁水域中,這裏是一個人口稠密的貧民窟克萊爾·馬丁為《彭博商業週刊》提供

一個女孩和她的豬在塔拉瓦首都巴伊裏基的污濁水域中,這裏是一個人口稠密的貧民窟克萊爾·馬丁為《彭博商業週刊》提供

塔拉瓦的公共衞生專家估計,島上60%的人口是在户外排便。公共事業委員會的負責人凱文·魯阿塔,肩負着保護水鏡的艱鉅任務,他解釋説,户外排便並不完全是因為缺乏其他選擇。“我年輕的時候,你會看到老人們在水中交談,同時排便,”他告訴我。“人們仍然認為在海灘上排便更令人愉悦,因為有微風、美麗的景色和洗滌的水。我們必須讓人們知道室內衞生間也很令人愉悦。”

Rebgetz 繼續描述了對基里巴斯水源純淨性的另一個挑戰。家庭通常會在他們的小型掃淨土院子裏埋葬死者。屍體腐爛後,骨骼有時會被挖出、清洗、塗油,然後在家庭聚會上展示。在像基里巴斯這樣的充滿靈魂的文化中,死者從未真正死去。她説,令人猶豫的不是這種古老的習俗,而是屍體埋葬的位置——靠近水井,且通常與水層的水平相同。

到那時,我正在整理一個困擾這個國家的苦難清單。這個清單龐大而多變。一個完整的子類別涉及排便問題。

“歡迎來到被稱為基里巴斯的時空連續體的裂縫,”Rebgetz 微笑着説。“你現在已經穿越了蟲洞。”

弗雷澤,這位在基里巴斯擔任澳大利亞高級專員的官員,在此之前曾在附近的島國瑙魯工作,瑙魯因鳥糞礦業而變得荒涼,像巴納巴一樣,他説,塔拉瓦的基里巴斯人主要希望遷移到人口較少的環礁,或者開始準備有序撤離。他描述了基里巴斯可能面臨的一個難以克服的挑戰:一方面,湯總統有責任吸引投資和援助;另一方面,他還必須為國家的最終撤離做計劃。吸引投資到一個可能很快就會淹沒的地方是困難的。這種悖論使基里巴斯貧窮,並完全依賴外部援助,主要來自澳大利亞和新西蘭。(美國在塔拉瓦沒有常駐大使;美國駐斐濟大使同時擔任基里巴斯、瑙魯、湯加和圖瓦盧的大使,這一職務組合表明美國對太平洋島國的關注程度不足。)

組成基里巴斯政府的各個部門似乎無法應對他們面臨的挑戰。漁業部可能是政府部門中最重要的;它每年帶來超過3000萬美元的許可費。該國的年度預算大約為1.3億美元,因此如果沒有漁業費用,經濟將完全崩潰。在塔拉瓦,人們普遍認為——當然在這裏生活的小部分援助工作者、外交官和經濟顧問中——基里巴斯被韓國、台灣、日本和美國的漁業所剝削。

如果基里巴斯將漁業許可證進行拍賣,它可以將漁業收入翻倍。但政府似乎害怕疏遠那些在基里巴斯領海內捕魚的公司,繼續接受低價投標,特別是來自那些照顧部門員工需求的公司。我問一位與政府合作的澳大利亞官員,他負責維持一艘巡邏艇的運作(這艘船的目的是監視相當於印度大小的漁場),他是否認為基里巴斯被商業漁業剝削。他説不是被剝削,而是被強姦。

一位專家,國際保護組織的官員格雷格·斯通,雖然更加委婉,但也暗示了類似的模式。“想象一下,如果沙特阿拉伯每出口一美元的原油只得到5到10美分。這大約就是基里巴斯從金槍魚中獲得的收益,”他説。“他們害怕如果談判更強硬,國家們會離開。但我認為市場價格更高,只要他們有魚,就會有需求。”

漁業部位於貝提奧中心一棟破舊的兩層建築內,貝提奧是塔拉瓦的商業中心。昏暗的辦公室位於一條黑暗、半可通行的樓梯上。腐爛的箱子堆積如山,裏面裝滿了船隻記錄和許可證申請,堵塞了樓梯。我詢問了漁業局局長拉伊卡昂·圖莫亞關於許可流程的問題。他説:“這很簡單。如果他們想要捕魚,他們會向你表示興趣。他們為每個想要捕魚的日子購買許可證。”政府對這些許可證的收費是否太低?“這些公司對我們非常慷慨,”他説。我提到停在外面的兩輛帶有部門標誌的現代日本SUV。“這些公司給我們非常慷慨的捐款,”他説。 對失去來自工廠捕魚船隊的收入的恐懼也有助於解釋為什麼基里巴斯官員對兒童賣淫的販運採取如此少的措施,這些兒童賣淫者是外國拖網漁船和停靠在貝提奧港的魚類加工船的常客。

這些賣淫者年齡最小隻有14歲,據説是由親屬將她們推銷給這些船隻的,她們被稱為“韓國女孩”,但當韓國漁業公司的代表對這一尷尬的稱謂提出異議時,漁業部要求公眾稱這些賣淫者為“容易的女孩”。

當我詢問圖莫亞關於向捕魚船隊販賣賣淫者的情況時,他説:“我不認為這是個問題,船上的事情。我覺得這就像是在母船上有一個夜總會。”

塔瓦的25歲以下女性中有四分之一參與了“交易性行為”,世界衞生組織駐基里巴斯聯絡員安德烈·瑞弗説。“在這裏,人們對‘賣淫’這個詞有負面看法,所以稱之為交易性行為,”他説。我們在通加魯醫院的辦公室裏交談。“在某些情況下,這些女孩是無聊的青少年,她們去船上,因為水手比家裏的男人更友好。”他説,塔瓦存在嚴重的家庭暴力問題,酒精是其助推因素。“這些水手在港口時會把這些女孩當作妻子對待。”瑞弗説,這些年輕女性通常不是以現金支付,而是得到手錶、珠寶或一條金槍魚。

一名男子在塔瓦的拜裏基村晾曬衣物,這是基里巴斯最密集的貧民區之一攝影:克萊爾·馬丁,彭博商業週刊

一名男子在塔瓦的拜裏基村晾曬衣物,這是基里巴斯最密集的貧民區之一攝影:克萊爾·馬丁,彭博商業週刊

“用這些金槍魚饋贈許多人是可能的,所以這被視為一種有價值的禮物,”他説。然後他開了個小玩笑。“好的一面是,這些女孩的家庭將會吃到健康的食物。海上捕撈的魚是乾淨的。它沒有被污染。”

基里巴斯的許多挑戰在塔瓦的醫院中顯而易見,這是一座相對較大且非常骯髒的海濱綜合體。大多數建築是長的單層病房,通過户外走道連接。富有的家庭可以購買半私密的房間,但大多數患者在大型開放空間中使用金屬框架牀,包括麻風病房,我在那數到了15名患者。麻風在基里巴斯有所回潮,特別是在貝提奧。高人口密度有助於傳播這種疾病,它是通過人與人之間的密切和持續接觸傳播的。1999年,該國報告僅有13例。基里巴斯衞生當局現在報告有200例。

一位自稱為Emeri的女性表示,她與麻風斗爭了好幾年。她身上沒有明顯的標記。她告訴我,她希望能回到她的家鄉島嶼,位於塔拉瓦以北、人口稀少的布塔裏塔裏。“醫生説那裏對我很好,空氣和水都很好。”她的家人現在在塔拉瓦照顧她。她的成年兒子赤裸上身坐在地板上,昏昏欲睡,默默地吃着一包乾拉麪。

基里巴斯還有相當數量的結核病患者。結核病消滅項目的負責人,一位名叫Takeieta Kienene的醫生表示,大多數結核病患者都在家中生活,護士會定期上門送藥。他説,過度擁擠是結核病感染的根本原因,但到目前為止,島上的初步醫療系統能夠應對病例負擔。

然而,對於那些患有其他疾病的人來説,出國住院是最佳選擇。“我們有簡單手術的外科設施,但複雜的問題必須送往國外,”Kienene説。我被告知,幫助醫院工作的古巴醫生專門從事截肢。根據一些估計,每個月有20到30人因糖尿病失去腳和腿。

基里巴斯政府有一個 modest 的預算,用於將重病患者送往印度的醫院。Kienene表示,醫生小組定期開會,決定哪些患者應該被送走。需要心臟手術或骨科手術的患者通常符合條件。他説,大多數癌症患者則不符合。“我們不送白血病患者出國。這不是一個好的投資,因為癌症會復發。然後我們又得再送他們出去。”

我問,患有白血病的孩子怎麼樣?

“不,”他説。“這不是一個好的投資。”

那麼,他們就死了嗎?

“他們死,”他説。

我説,這太殘酷了。

“我們沒有很多癌症,因為人們活得不夠長,無法得病,”他説。基里巴斯男性的預期壽命是63歲;女性是67歲。“許多男性在50多歲就死去,所以他們沒有時間因吸煙而發展肺癌。”

Kienene説他已經習慣於做這些選擇。“我們有資金每年轉診10到12名患者。我們會小心選擇。只有我們認為能活下來的人。”

後來,我走到醫院後面的海灘,那是一個小焚燒爐的地方。它已經壞了很長時間,醫療廢物在積累。流浪狗在垃圾堆中翻找。我看到一隻狗在海灘上走,嘴裏叼着一團血淋淋的繃帶。

要説在西方到來之前,基里巴斯是高更畫中的景象,那將是對過去的過度浪漫化。傷害、疾病和貧困當然是存在的。另一方面,任何在這些島嶼上待過的人都不會爭辯現代化是任何一種祝福。西方對基里巴斯的多種饋贈包括糖尿病、煙草、衣原體感染和午餐肉。

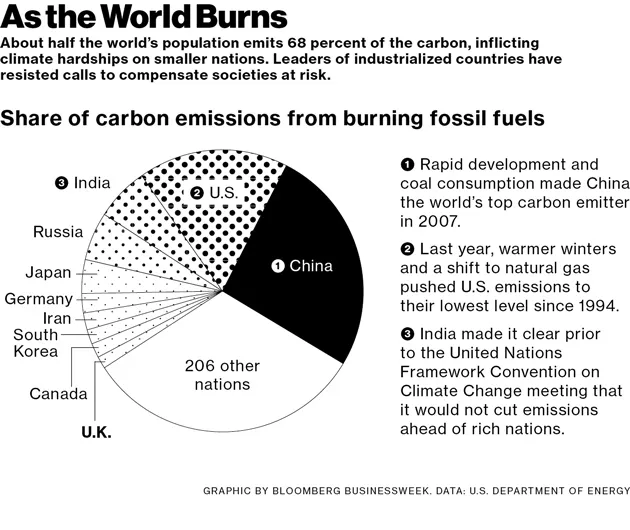

基督教的引入使古老文化受到污染。資金不足的學校培養出有更多抱負而機會有限的畢業生,儘管有些人至少接受了在新西蘭和澳大利亞從事低薪工作的培訓。後殖民主權並沒有使基里巴斯在任何技術意義上獨立。像太平洋其他小島國家一樣,基里巴斯一直是國際體系的繼子,是富裕國家一個不被重視、主要被忽視的監護人。然後,近年來,它成為了一場無情實驗的對象。我們現在知道,當世界工業強國肆意燃燒化石燃料時,低窪地區的人們會發生什麼。氣候變化是西方的最終饋贈,是那些排放温室氣體的人對基里巴斯人民的饋贈,而基里巴斯人民並沒有排放這些氣體。 在我逗留快結束的一個清晨,我去總統辦公室拜訪。Tong還沒有到。沒有安全人員,只是一個敞開的門和一條土路。總統辦公室是一棟兩層樓的建築,大小約為美國的分層住宅。一個壞掉的複印機放在前門內的一個凹室裏。第一層的候診室裏堆滿了箱子。我坐在兩張沙發之一上,沙發上覆蓋着塑料。我穿着西裝和領帶,明顯在出汗。當Tong到達時,他一個人,穿着傳統裙子和一雙人字拖,他問:“你為什麼穿成這樣?”

“民族服裝,”我回答道。

陽光透過他二樓辦公室的窗户灑進來,辦公室俯瞰着海洋。我們能聽到海浪拍打沙灘的聲音。水面距離建築物足夠遠,因此建築沒有受到威脅,但潮汐迫使他在附近的家周圍建造了低矮的海堤。

湯似乎又顯得疲憊。“我並沒有享受當總統的感覺,”他説。他自2003年以來一直擔任這個職位。“完成事情真的很麻煩。我最近睡得不好。昨天我早上非常忙,壓力很大,所以我説,‘也許我應該測一下血壓。’它高得危險。我做了一些運動,早早上牀睡覺,所以現在降下來了。我覺得我不會心臟病發作,因為我不容易得心臟病,但我可能會中風。”

我問他的飲食是否含鈉量高。“我更喜歡島上的食物,少加工的飲食。但我也喜歡鹹魚。這就是會讓我中風的東西。”

他還表示他喜歡吃Spam和現在島上到處都在吃的類似Spam的肉。曾經主要以椰子和貝類為主食的人們現在依靠罐裝豬肉、白米飯和含糖軟飲料生存。島上主要的超市——位於貝提奧港附近的一座陰暗潮濕的倉庫——根據我的統計,庫存有九種中國製造的罐裝豬肉。

“我們喜歡它,”湯説。“它已經成為我們傳統的一部分。但我儘量遠離。”

“盛宴,”他解釋道,是島上傳統的一部分。“這就是暴飲暴食,源於過去的傳統,當時食物豐富,但人們並不久坐。他們在努力工作。”

白米和鹹肉,甚至更鹹的拉麪,還有那些甜飲料,這些正在傷害你的國家,我建議道。“有很多事情正在傷害我的國家,”他回答道。他開始為我列出一個清單,特別提到人口過剩,所以我問他為什麼允許人們直接生活在被污染的水層上。

“我希望能有六個月的獨裁權力,”他説。“但在水層上的定居問題上,我們正在驅逐那些人。他們已經收到了驅逐通知。”他説,從水層上移除人們的過程已經持續了20年。

他繼續説道:“我們這裏並沒有一切都像應該那樣運作。人們想要擠到塔拉瓦。我知道。但我們的問題根源在於氣候變化。”

你似乎很生氣,我説。

“是的,我有憤怒和挫折。我應該説我曾經有憤怒和挫折。但在某種意義上我已經成熟,因為我已經與一些現實和解。我得出結論,沒有人會聽一個生氣的人。你必須非常理性。你必須控制你的憤怒,並轉化為實際的解決方案。我理解這個世界的現實。人們關心影響他們的事情。他們不關心那些他們沒有感覺到的事情。但我的憤怒不會讓美國和中國停止燃燒煤炭。”

那會是什麼呢?

“他們必須親自來這裏看看。他們必須看到水進來,”他繼續説道。“我採用的策略是這樣的:你還記得國際社會對恐怖主義的關注嗎?你還記得對抗恐怖主義的堅實支持嗎?你應該關注其他安全問題。生態恐怖主義等同於恐怖主義。這是一種在某種程度上更危險的恐怖主義,因為它被視為合法和可接受的。也許十年前,他們不知道自己在做什麼。但這不再是藉口。”

我以為你説你不生氣,我回答道。現在你在指責美國和中國進行恐怖主義。

“他們必須注意,”他説。“我們是一個前線國家。我們是煤礦中的金絲雀,這是真的。我必須讓他們注意。”

奧巴馬政府理解基里巴斯的危機至少具有教育意義。“在這個問題上有許多金絲雀,但這是一個非常明顯的重要問題,”美國國務院氣候變化特使託德·斯特恩説。“當你看到一系列可怕事件時——菲律賓的颱風、巴基斯坦的巨大洪水、亞馬遜在五年內經歷的兩次百年乾旱、桑迪颶風——我們不能告訴你每一個事件都是因為全球變暖造成的。你可以質疑特定事件與一般變暖趨勢之間的聯繫。但海洋的變暖、冰川的融化——這是沒有爭議的。海洋中的水更多了,這將淹沒那些島嶼。所以當你談論佛羅里達州、紐約市的未來時,這是一種警告。”

斯特恩表示,美國對基里巴斯等國的同情並不意味着來自華盛頓或其他任何工業化國家的賠償會到來,儘管氣候變化前線國家提出了要求。在最近一次倫敦的演講中,斯特恩説:“關於賠償、補償等的講座只會在發達國家的政策制定者及其公眾中產生反感。”儘管如此,在與我交談時,他表示,美國作為人道主義援助的主要提供者,正在與太平洋國家合作“應對氣候變化的影響。”

在我們的採訪中,湯説他相信奧巴馬政府關心這個問題。但他指出,“國會中有些人對‘氣候變化’這個詞過敏。”他説,這些人是他希望在為時已晚之前訪問基里巴斯的人。

他們必須儘快來,因為他給他的國家的生存時間不到20年。“如果不採取任何措施,基里巴斯將沉入海洋。到2030年左右,我們開始消失。我們的存在將分階段結束。首先,淡水透鏡將被破壞。麪包果樹、芋頭,鹽水將會殺死它們。因此,我們將無法維持所有島嶼的完整性。沒有高地。所以我們將不得不撤離島嶼。我們會捍衞我們能捍衞的島嶼,但我們無法抵禦風暴。我們這裏的天氣非常温和,但如果氣候變化,這樣我們就無法生存。我們無法承受颶風桑迪。我們將完蛋。它會把海洋推過我們的島嶼。”

他説,基里巴斯人民明白即將發生的事情;已經有一個家庭作為氣候變化難民在新西蘭尋求庇護。“我們正在制定許多不同的計劃。有一家日本公司製造浮動島嶼。我們正在研究這個。但人們明白他們可能不得不永遠離開,這很困難。我們希望作為一個民族生存。我曾經住在新西蘭。我覺得我在天堂。我可以接觸到各種不同的冰淇淋。但我們的人喜歡這裏。除非海洋停止上升,否則我們將失去我們的家園。這很簡單。我們想留在家裏。這是靈魂居住的地方。這是我們的故鄉。”

他停頓了一下。“這不是我們造成的。這是你造成的。”