2014年最佳城市閲讀 - 彭博社

bloomberg

jannoon028 / Shutterstock.com每週,我們都會彙總我們最喜歡的 #城市閲讀。隨着2014年的結束,這裏是我們記憶深刻的作品集。我們錯過了什麼嗎?在評論中添加你最喜歡的作品。

jannoon028 / Shutterstock.com每週,我們都會彙總我們最喜歡的 #城市閲讀。隨着2014年的結束,這裏是我們記憶深刻的作品集。我們錯過了什麼嗎?在評論中添加你最喜歡的作品。

"混凝土糾結**"**威爾·懷爾斯,Aeon,2014年7月17日

倫敦東區的懷特查佩爾地鐵站是一個長而寬的溝渠,意外的陽光在你的火車離開市區後幾分鐘照射進來。由於大部分是地下的,地鐵通常不利於觀望窗外,但在這裏,抬起好奇的目光會得到極大的回報。火車穿過數千萬塊磚的深淵,而這些磚塊並不是為了被看到而存在:峽谷的拱形支撐牆、地鐵運營商使用的簡單小屋和建築物,以及懷特查佩爾路和周邊街道維多利亞式排屋的後面。

這片磚景只是背景。它被無數的污漬和滲漏覆蓋,深深被管道和電纜覆蓋。在某些地方,鋼製I型梁的不規則排列暗示着不匹配的力量和結構困境。高架橋承載着我們上方的街道。吱吱作響的木板人行道承載着我們的同伴。更多的火車在下面經過——矛盾的是,地面鐵路在地下鐵路之下。雖然許多其他地鐵站有交錯的路線和深層線路的隆隆聲,但在這裏我們實際上可以看到那些其他的火車和站台;整個車站實際上有一種意外暴露的詭異感覺,彷彿表面的城市像岡瑟·馮·哈根斯的塑化屍體一樣被一層層剝離,城市的內臟暴露在檢查之下。

沒有一個單一的視角可以讓人一覽全景:它在轉彎和阻塞中顯現。在東行的區線站台上,一個混凝土樓梯的底部從牆中顯現並消失在天花板中,一個隱藏的、獨立的空間神秘地侵入我們的空間。懷特查佩爾站是賈姆巴蒂斯塔·皮拉內西的想象監獄之一,被瘋狂的電氣工程師佔領,並受到閉路電視的監視。一條新的線路,跨鐵路重軌連接,現在正以土木工程特有的奇怪結合的技巧和極端暴力穿過這個非凡的結。

"憂鬱的地理**"**塔拉·伊莎貝拉·伯頓,美國讀者

在羅伯特·伯頓1621年的鉅著 憂鬱的解剖中,伯頓對靈魂疾病進行了漫談,認為憂鬱是一種普遍現象,是人類狀況的特徵:“王國和省份是憂鬱的,城市和家庭,所有生物,植物、感性和理性——所有種類、教派、年齡、狀況,都是不和諧的……因為確實,誰不是傻瓜、憂鬱、瘋狂?”

但沒有什麼比城市更能喚起憂鬱。鄉村可能有它的浪漫主義者——拜倫和席勒,科爾律治和雪萊——將自然的史詩鬥爭與人類靈魂最宏偉的戲劇相聯繫。但憂鬱者並不關心高尚的悲劇或狂喜的快樂,而是引用伯頓的話,情緒“沉悶、悲傷、酸澀、遲鈍、不快、孤獨,”是城市作家。城市空間的文學體驗往往是渴望、懷舊、疏離和失落的體驗。對於這樣的作家來説,城市不僅僅是背景,而是寓言:經驗不可重複性和衰退不可避免性的物理體現。

"知識,倫敦傳奇出租車司機考試,在GPS時代奮起反抗**"**喬迪·羅森,T雜誌,2014年11月10日

在幾年前的一個一月早晨,6點10分,一位名叫馬特·麥凱布的35歲男子走出他位於英格蘭肯利鎮的家,騎上他的皮亞喬X8摩托車,開始向北行駛。麥凱布的目的地是斯托爾路,這是一條位於東倫敦荒涼地帶的小街,距離他位於郊區的家有20英里。他的旅程開始於A23,這是一條連接倫敦與其南部郊區的主要幹道,據信其起源可以追溯到古代:這條路沿着從倫敦到布萊頓的羅馬道路的直線延伸了幾英里。麥凱布在南倫敦的斯特雷瑟姆區駛離A23,穿過街道,大約20分鐘後到達一個官方稱為温德拉什廣場的交叉口,但當地人和大多數地圖仍稱其為布里克斯頓橢圓。在那裏,麥凱布面臨一個決定:如何規劃他穿越泰晤士河的路線。他應該大致向北走,走倫敦橋,還是向右轉入冷港巷,前往“管道”,即在下游兩英里處蜿蜒穿過泰晤士河的羅瑟希特隧道?

“起初我想我會走倫敦橋,”麥凱布後來説道。“直接沿布里克斯頓路走到肯寧頓公園路,然後再規劃我的路線。我知道這樣可以讓我生活輕鬆很多,不用浪費腦力去考慮小路——左轉右轉,左轉右轉。而且一旦我過了倫敦橋,接下來的行程就會很快:我會走到貝斯納爾綠路,老福德路,boom-boom-boom,我就到了。這是個不費腦筋的選擇。但不。我在考慮交通,考慮早上這個時間每個人都去市中心。我想,‘我能做些什麼來避開倫敦市中心?’這是我關鍵的決策點。我不想在紅綠燈前停着。所以我決定走冷港巷,前往管道。”

麥凱布向東轉入冷港巷,穿過佩卡姆和伯蒙德西的社區,最終到達隧道。他在泰晤士河的另一側的萊姆豪斯出現,從那裏他的三英里長的旅程沿着東北方向的鋸齒形路徑進行。“我從隧道出來,走進約克郡路,”他告訴我。“我右轉進入鮭魚巷。左轉進入羅茲韋爾路,右轉進入特納斯路。我右轉進入聖保羅路,左轉進入伯代特路,右轉進入邁爾恩路。左轉進入特雷德加廣場。我右轉進入摩根街,左轉進入科博恩路,右轉進入特雷德加路。這讓我順利進入維克巷,右轉進入莫尼爾路,右轉進入斯米德路——我們到了。左轉進入斯托爾路。”

傳統的倫敦黑色出租車排成一列,封堵街道以抗議他們認為危害乘客的新技術。美聯社照片/桑·譚**"烤鴨官僚主義"**埃芙琳·趙,開放城市,2014年3月11日

傳統的倫敦黑色出租車排成一列,封堵街道以抗議他們認為危害乘客的新技術。美聯社照片/桑·譚**"烤鴨官僚主義"**埃芙琳·趙,開放城市,2014年3月11日

大約十年前,紐約市衞生與心理衞生局(DOH)開始對一個奇怪而令人不安的景象感到困惑:整隻烤鴨,懸掛在曼哈頓華埠的窗户上。

“衞生局在如何應對這一情況方面沒有任何依據,”前DOH衞生檢查員凱爾温·馬克回憶道。

每次檢查員來到華埠,都會上演同樣的例行公事。他們會測量肉的温度,發現其未保持在所需的140華氏度或更高,便對餐館處以罰款,並強迫他們扔掉鴨子。

這些餐館的廚師拒絕將鴨子保持在140華氏度,以免肉質變幹。餐館向社區委員會投訴,社區委員會又向衞生局投訴。這場爭執持續了多年。最終,衞生局贊助了一項關於鴨子的研究,發現它們的製作方法,正如凱爾温·馬克所説,“幾乎是萬無一失的。”

一名在曼哈頓華埠餐廳工作的員工伸手去拿掛在窗户上的烤鴨。美聯社照片/瑪麗·阿爾塔費爾**"在芝加哥的戰爭區域,悲劇超越了那些死去的孩子"**史蒂夫·博吉拉,芝加哥讀者,2014年8月20日

一名在曼哈頓華埠餐廳工作的員工伸手去拿掛在窗户上的烤鴨。美聯社照片/瑪麗·阿爾塔費爾**"在芝加哥的戰爭區域,悲劇超越了那些死去的孩子"**史蒂夫·博吉拉,芝加哥讀者,2014年8月20日

像許多芝加哥人一樣,拉託亞·温特斯對11歲的小女孩沙米亞·亞當斯在七月的睡衣派對上被致命槍擊感到震驚。沙米亞和幾個朋友在西加菲爾德公園的一所房子的卧室裏。他們圍坐在一個假營火旁,正準備微波烤棉花糖,這時一顆 朝外面一些男孩開出的子彈穿過窗户,擊中了沙米亞的頭部;她第二天早上去世。

温特斯住在幾條街之外。“我經常騎車經過那條街,真的很難接受,”她在一個八月的早晨告訴我。“我有很多小表弟和侄女。我們在我姐姐家過夜,塗指甲油,看電影,點外賣。誰會想到在家裏做小女孩的事情也不安全呢?”

但温特斯知道她所在社區的孩子們並不真正安全。她在西加菲爾德公園和東加菲爾德公園生活了大部分時間,這些社區在她26年前出生時就被貧困和暴力所困擾,至今仍然如此。

她從小就要時刻警惕。“我為我的生命感到恐懼,也為我生活中、上學時認識的那些小孩的生命感到恐懼。你可能在錯誤的時間出現在錯誤的地方,甚至在正確的時間出現在正確的地方,也可能發生不好的事情。”

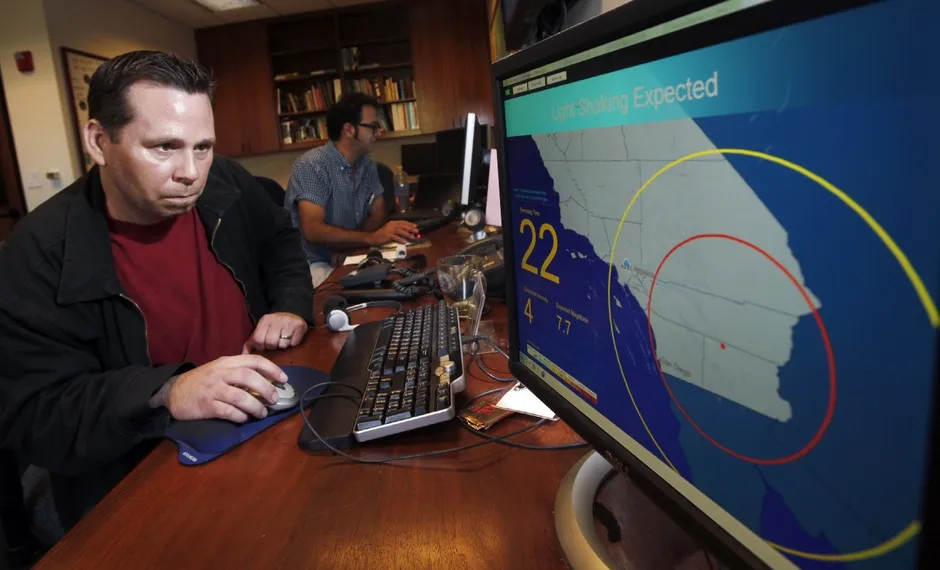

"地震預警系統拯救生命。那麼我們為什麼沒有一個呢?**"**阿麗莎·沃克,Gizmodo,2014年6月19日

這裏有一些你可能不知道的事情,關於 5.8級地震,其震中位於墨西哥太平洋沿岸,發生在5月8日:當它襲擊墨西哥城時,距離170英里的人們已經知道它要來了。甚至在震動開始之前,他們就有時間轉移到安全的地方。他們準備好了——多虧了他們的預警系統。

在1985年一場毀滅性的8.1級地震中,可能導致超過10,000人遇難,墨西哥政府決心找到一種方法,以防止這種生命損失再次發生。墨西哥城的居民知道這場5.8級地震正在向他們的家園傳播,因為在1992年,他們啓動了一個有效的系統,能夠告訴數百萬人地震即將來臨。這個系統簡單,實施相對經濟,並且有效。

事實上,墨西哥是少數幾個擁有預警系統的地震活躍國家之一。台灣、土耳其和羅馬尼亞也各自擁有一個。在1995年神户地震導致6,500人遇難後,日本採用了自己的預警系統,最終成為第一個利用新興手機技術的國家。在2011年福島地震後,超過一百萬人下載了一個新應用程序,幫助他們在身體和心理上為震動頻繁的餘震做好準備。

一個類似的系統,如果正確實施,可以給城市提供時間來停止火車和凍結電梯。它將給醫生時間在醫院中停止手術。它將允許警察和消防員在發生電力或通信故障時進行戰略規劃。僅僅幾秒鐘的預警就可以防止數百萬的經濟損失,甚至避免像福島那樣的環境災難——並且可能拯救數千條生命。

那麼,為什麼美國,作為全球地震風險較大的國家,卻沒有任何系統呢?

安東尼·瓜裏諾 Jr.,加州理工學院的地震分析師,在加利福尼亞州帕薩迪納演示早期地震預警系統。美聯社照片/裏德·薩克森,檔案**"路易斯安那失去它的靴子"**佈雷特·安德森,Matter,2014年9月8日

安東尼·瓜裏諾 Jr.,加州理工學院的地震分析師,在加利福尼亞州帕薩迪納演示早期地震預警系統。美聯社照片/裏德·薩克森,檔案**"路易斯安那失去它的靴子"**佈雷特·安德森,Matter,2014年9月8日

今年早些時候,我從路易斯安那州的阿爾諾德維爾開車到摩根城,希望能走到我聽説過的土地上。

阿爾諾德維爾位於凱金地區,位於該州的南部。摩根城大約在拉法葉和新奧爾良之間的中間,如果你走90號公路。從方向上來説,這就是我所知道的全部。

我知道阿爾諾德維爾就在拉法葉的外面,但我無法告訴你它的方向,即使我之前去過幾次。強迫性使用我智能手機的地圖應用程序已經侵蝕了我對新奧爾良以外地區的導航信心——因此,也侵蝕了我的意識——我在新奧爾良生活了十多年。而這個凱金地區可能會讓人感到迷失。船隻穿越冬季為小龍蝦生產而淹沒的稻田,緩慢流動的沼澤看起來無害,直到你被困在其中一側。在阿爾諾德維爾,我遇到了一位來自阿肯色州的遊客,他在進入Bayou Teche Brewing的品酒室時宣佈:“我們試圖在谷歌上搜索這個地方,結果到了那邊堤壩旁的一個泥濘的沼澤。”

當我從阿爾諾德維爾前往摩根城時,我準備好感受這種痛苦的變體。這是我計劃中的一系列公路旅行的第一次,在這些旅行中,我將比較路易斯安那沿海地區的實際情況與政府機構製作的官方州地圖上呈現的事實。紙質地圖。

"最低工資工人反擊**"**莎拉·肯茲奧爾,Medium,2014年4月14日

在24歲時,帕特里克是一名快餐老兵。在過去的八年裏,他在七個不同的特許經營店工作。他在密蘇里州聖路易斯的NASCAR Speedpark的美國不可思議的比薩公司開始工作,這裏是他成長並仍然居住的城市。他認為快餐工作可以讓他在理清生活之前保持忙碌。他不知道這會成為他的生活。現在他被這種忙碌所束縛,總是在移動卻無處可去。

“你選擇一些容易的工作來獲得穩定,”他説。“而在你追求穩定的過程中,你最終被困住。你要麼跌倒,要麼停留在原地。或者你在原地跌倒。”

帕特里克在快餐店工作了他生命的三分之一,大部分時間都在想如何逃離。2007年至2008年間,他在賽百味工作,然後是波派雞,再然後是紅龍蝦。無論他待多久或多努力工作,任何地方都沒有支付超過最低工資,因此在2008年,他在羅馬諾意大利麪餐廳找了一份服務員的工作。他希望一個更正規的連鎖店能支付更多。他們以每小時三美元加小費的工資開始他。經過兩年的希望,他辭職了。

"當你經歷過底特律**"**羅洛·羅米格,紐約客,2014年6月17日

我們在底特律長大——是的,就是這座城市。並不是説我們在恐懼中蜷縮了二十年。我們的鄰里是北羅斯代爾公園,在西北側,近二十年來,生活在那裏的美好事物輕易地掩蓋了最終驅使我們離開的罪案。但罪案和美好事物從來都不容易分開。

我們在1975年12月搬到北羅斯代爾,就在我滿一歲和我妹妹滿三歲之後。我的媽媽覺得她已經上了天堂。我們搬進的那天,鄰居哈斯特夫人過來確保我們知道社區聖誕節——這原來是為當地孩子們精心組織的藝術和手工藝組裝線,以及為他們的父母準備的咖啡聚會,完全免費。然後我們的鄰居楊家邀請我們參加他們為街區每個人舉辦的年度聖誕派對。一天晚上下雪了,我的父母第二天早上醒來,發現他們的走道已經被鄰里公民協會的使者剷雪了。在我們在底特律的前一個家度過的第一個聖誕節,竊賊偷走了我們的冬季外套和樹下的所有禮物,留下了一串泥濘的腳印在客廳地毯上。

"他人的酒吧:如何開一家新舊酒吧**"**珍妮·羅傑斯,華盛頓城市報,2014年8月29日

去年四月,我和一羣朋友在一個寒冷的星期六晚上在國會山附近遊蕩,尋找酒吧。我們人數眾多,但穿着不夠講究,口袋裏的錢也不多,這排除了東賓夕法尼亞大道上的大多數地方。我們選擇了雷明頓酒吧,這是一家位於脊醫和眼科醫生之間的同性戀鄉村/西部酒吧。

在樓上,沒有人對我們多加關注,只有一對沉默寡言的牛仔在酒吧盡頭喝着米勒,黑眼睛盯着我們。我們在這裏走來走去,有人正在卡拉OK唱邦·喬維的《這是我的生活》,喝着味道像酸糖蘋果的酒。我們玩了家庭爭奪戰。一個穿着木匠牛仔褲的傢伙唱了《洛基頂》。那是一個在華盛頓特區寒冷的夜晚中最不酷的場景,如果我當時知道那將是我在雷明頓的最後一晚,我會給酒保更好的小費。

一個星期後,雷明頓宣佈關閉。這個損失讓人心痛,時機也很糟糕。過去一年半對國會山的酒吧並不友好,這些酒吧以國會工作人員、鄰里常客和專業飲酒者的匯聚而聞名。在2013年初,古老的鷹與鴿子在新老闆的手下重新開業,進行了大規模的翻新,抹去了每一個皺紋和那愉快的黑暗酒吧的每一點特色。18條修正案,曾是橄欖球流氓和其他各色人物的聚集地,兩個月後關閉;小酒吧,我聽説過被稱為“刺刺的”,實際上原來的老闆幾十年前就被刺死了,也很快關閉。接着是運動酒吧Pour House及其樓上的酒吧Top of the Hill。國會山的酒吧一個接一個地倒下,只剩下國會酒廊和久負盛名的Tune Inn。

(頂部圖片來自 jannoon028 / Shutterstock.com.)