一名來自墨西哥的無證移民如何在高盛成為明星 - 彭博社

Max Abelson

坐在高盛的辦公桌前,朱莉莎·阿爾塞盡力保持鎮定。現在是2007年9月。她的父親在墨西哥的小城市塔斯科·德·阿拉爾孔病重,她剛剛掛掉與姐姐的電話,得到了壞消息。阿爾塞站起身,離開她和同事們創造衍生品並將其推銷給富人的區域。她走下走廊,打開洗手間的門,鎖上自己在一個隔間裏。

“不要為任何事感到焦慮,”她低聲説,重複着腓立比書4:6。“不要為任何事感到焦慮。”然後她挺直身子,洗了臉,回到工作崗位。她的銀行同事們無法理解她為什麼不坐飛機去看望父親。阿爾塞告訴他們,她的家人會隨時通知她,她可能明天就會離開。在私人財富管理部門是不能哭泣的。

高盛的優秀人才並不都是一樣的。有些人曾是畢業典禮的致辭人,或海豹突擊隊員,或公司的銀行家的兒子或孫子。有些人會不惜一切代價積累財富;而另一些人則耐心等待。至少有一個是無證移民。阿爾塞將在三月滿32歲,她在華爾街的輝煌職業生涯得益於在德克薩斯州一個陌生人家中花幾百美元買來的假文件。在高盛工作七年期間,她從實習生升至分析師、助理,然後是副總裁,後來成為美林證券的董事。當她的父親在2007年電話後的幾個小時內去世時,她沒有離開去看望家人,因為憑藉她的假文件,她無法再回來。 阿爾塞11歲時從墨西哥搬到聖安東尼奧。儘管英語不太流利,她在幾年內加入了籃球、壘球、越野和舞蹈隊,學生會,一個文藝復興俱樂部,以及兩個榮譽社團。她依然很有激情。她喜歡 高效能人士的七個習慣 和 如何贏得朋友與影響他人,並熱衷於解釋,毫無諷刺意味,為什麼它們是啓發性的。她做CrossFit,能在頭頂上舉起150磅的重量。“你必須有非常A型的人格,”她在華爾街南邊三個街區的酒吧尤利西斯喝着啤酒談論舉重時説。“這個鍛鍊—它不會贏。 我會贏。”

在2007年,她在高盛的桌子前度過了一個漫長的夜晚。

在2007年,她在高盛的桌子前度過了一個漫長的夜晚。

她不需要適應高盛那種毫不掩飾的雄心壯志的文化,因為她本身就體現了這種文化。在2004年作為實習生的第一個夏天,她在大學大四之前,幾周後安排與一位她欽佩的董事總經理喝咖啡。她告訴他她學到了很多,準備迎接更快的節奏。“我想打籃球,在場上上下奔跑,”她告訴他。當她在夏季結束時用手寫的感謝卡跟進時,董事總經理告訴她期待好消息。

在高盛給她提供全職職位後,一種尖鋭的恐懼感湧上心頭。她害怕當世界上最複雜的公司審查她的假綠卡和社會安全號碼,採集她的指紋並進行背景調查時會發生什麼。她常常做一個被抓住的夢:她坐在一家投資銀行的辦公室裏。沒有人需要告訴她她要被驅逐出境或威脅她;她只是知道接下來會發生什麼。然後她就醒了。

但高盛從未發現她的秘密。那是2005年,成為華爾街最賺錢的證券公司23000名員工之一的好時機。“我當時想,天空是極限,”她説。“我來了。” 塔斯科距離墨西哥城約100英里向西南。阿爾塞記得那些全都塗成白色的房子,成羣結隊前來購買銀器的遊客,以及一部名為丹尼斯小子的配音版,叫做丹尼爾·特拉維索。在一集中,一輛平板卡車移動了那個惡鄰居的房子,而在另一集中,他駕駛着一輛房車。“所以當我還是個小孩在墨西哥時,我的生活理想是像美國人一樣住在移動房屋裏,”她説。“然後當我來到這裏時,我就想,‘哦!’”

一個無證移民如何成為高盛明星

她的父母定期離開塔斯科去德克薩斯州賣珠寶。他們給她辦了一個旅遊簽證,以便她能和他們一起去,在一次旅行中,家人簡單地留下來了。他們搬進了聖安東尼奧的一間公寓,然後又搬到離州際公路一個街區的房子裏。她上了一所當地的天主教學校,並立即對數學產生了興趣,最終進入了榮譽課程。她記得有一個同學舉手問,一個墨西哥人怎麼可能跟得上。

阿爾塞在14歲時,她的簽證到期了。“我知道這意味着什麼,”她説。“我變成了無證移民。”為了留在她開始熱愛的國家,她向父母提出了一個計劃,讓她的朋友蒂法尼的家收養她。阿爾塞一家並沒有同意,或者她在16歲時半心半意地建議他們支付一位與家人合作的美國同性戀公民來和她結婚。

她也想要富有。“我腦海中一直有這個想法,如果我能通過努力獲得財富和地位,那麼我就不再是無證移民了,”她説。“我認為如果我有很多錢,我就會被接受。”

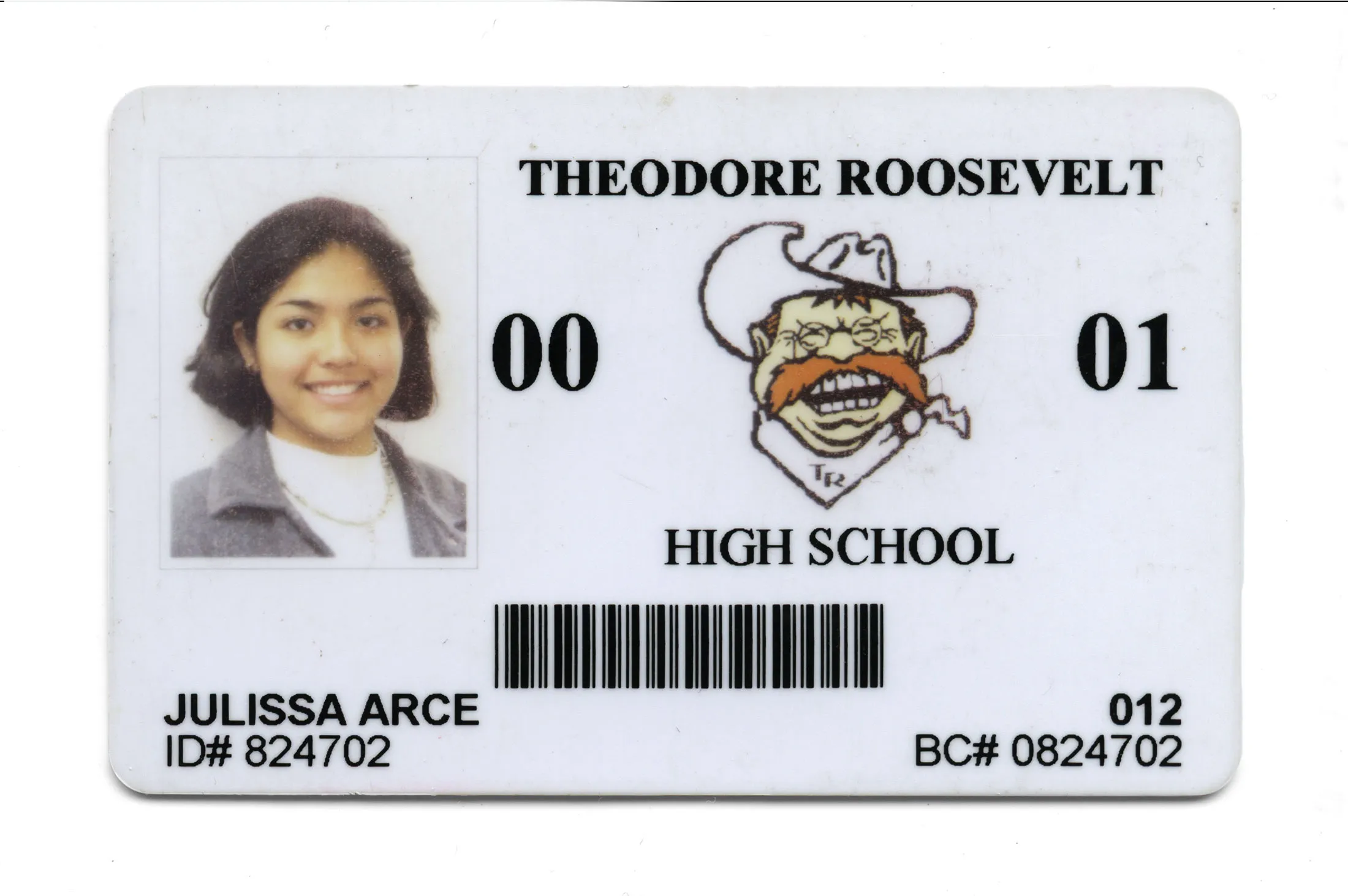

在2000年的羅斯福高中,阿爾塞在數學方面表現出色。

在2000年的羅斯福高中,阿爾塞在數學方面表現出色。

在她的高中最後一年,阿爾塞提交了大學申請,但社會安全號碼一欄是空白的——結果遭到了拒絕。就在她在2001年畢業時,一項新法律使得無證德克薩斯州學生能夠以州內學費的價格進入公立大學。五週後,德克薩斯大學奧斯汀分校的招生主任寫信説,她的申請已被審核,並且她被錄取了。

她主修金融。“這些方程式對我來説是有意義的,”她説。“總是有一個正確的答案。沒有任何模稜兩可的地方。我的生活中有太多的模糊,我真的很感激這一點。”阿爾塞加入的西班牙裔商業學生協會的領導安東尼亞·伯納爾形容她當時充滿活力和幹勁。阿爾塞在加入俱樂部之前並沒有見過很多穿着西裝的西班牙裔男性,當她描述他們時仍然會感到興奮。與成功女性的會議同樣重要。“我可以雄心勃勃,積極進取,而不顯得貪婪和咄咄逼人,”她説。“有這麼多令人驚歎的工作,還有這麼多錢可以賺。”當這個團體在四月頒發獎項時,給她冠以“未來百萬富翁”的稱號。

阿爾塞的父母在2001年搬回墨西哥,她接手了他們留下的食品車生意。每個星期五,她乘坐灰狗巴士80英里到聖安東尼奧的市場廣場,出售草莓、鮮奶油和肉桂的漏斗蛋糕。每個星期天,她帶着租金和學費的錢返回奧斯丁。

2001年,她和母親及姐妹在聖安東尼奧的漏斗蛋糕車前。

2001年,她和母親及姐妹在聖安東尼奧的漏斗蛋糕車前。

當食品車失去位置時,阿爾塞無法憑藉過期的旅遊簽證找到新工作。而且沒有工作,她無法繼續上大學。獲得一張假綠卡出乎意料地簡單。她向一個室友坦白了自己的需求,室友把她介紹給了她的男朋友,男朋友又把她介紹給一個女人,那個女人邀請她到她家。阿爾塞説,這是一次平常的交易,在一間普通的公寓裏,普通的客廳。她交了錢,拍了照片,大約兩週後拿到了偽造的文件。

他們努力工作。阿爾斯利用這些機會在奧斯汀的一家借記卡公司獲得客户服務的夜間和週末工作,並在一家職業足球大聯盟球隊實習。然後她看到了一場關於紐約銀行暑期職位的演講。薪水可能達到10,000美元。

“哦,我的天,”她記得自己當時想。“那是我需要去的地方,那是我需要待的地方。” 在高盛,最有影響力的文件可能是一份由聯合負責人約翰·懷特黑德撰寫的10條商業戒律的清單,他在今年92歲時去世。“重要的人喜歡與其他重要的人打交道。你是其中之一嗎?”第8條問道。“不要浪費時間去追求我們並不真正想要的生意,”第1條説。通過將高盛對能力、聯繫、地位和尊重的渴望用文字表達出來,懷特黑德為銀行的打擊者設定了打擊區,包括那些在他1984年退休後很久才出生的人。

在2013年,投資銀行部門從17,000名申請者中選出350名暑期分析師,加入他們的機會比進入哈佛大學的幾率還要低。對於那些能夠入選的人來説,競爭——無論是任務、薪水還是權力——只會愈演愈烈。女性在這場鬥爭中知道公司10名高管中有9名是男性。

阿爾斯通過一個名為“教育機會贊助者”的非營利組織獲得了2004年的實習,該組織將西班牙裔和黑人學生安排到銀行的暑期職位。她喜歡在高盛的工作,她幫助為現有客户準備演示文稿,並在遊艇所有者的名單中尋找新客户。她在2005年畢業後被要求全職回到公司。在紐約,她的職業生涯開始得異常順利,因為她被邀請加入一個為私人財富部門客户構建衍生品的新團隊。這些金融產品可能包括例如,某個指數每上漲一個百分點,其價值就會上漲3個百分點,直到達到上限。阿爾斯成為了一名新手分析師,直接向一位董事總經理彙報,早上7點到達辦公室以趕在老闆之前,早餐吃花生醬和果醬三明治。

2005年她在大學畢業典禮上與大家庭合影。

2005年她在大學畢業典禮上與大家庭合影。

如果在高盛有比將無關緊要的事情與重要的事情分開或在問題爆發前預見問題更被重視的事情,那可能就是對機會的執着追求。一份早期的績效評估稱讚阿爾塞在這三方面的表現。她提前幾個月與老闆討論她需要做什麼,以便讓他們年終決定支付或晉升她的過程儘可能簡單。她的態度如此強勢,以至於有一次老闆告訴她要少笑一點,這個建議在她談論前男友或她的貓潘喬和尼科時,她至今仍未遵循。她的着裝風格如此一致,以至於同事們在拍攝致敬照片時穿上了毛衣背心和圍巾。

她也願意做別人不願意做的事情。有一週,當她打電話給同事詢問交易價格時,隊友們聽着她開始對一位她認為報價不佳的高級同事提高聲音。然後她開始大喊。最後,一位老闆站在阿爾塞一邊。

“朱莉莎是華爾街公司想要的那種人,”前同事喬迪·薩爾斯伯格説。“一個非常有動力、勤奮工作並對公司忠誠的人。”根據另一位前同事布萊恩·大衞·休斯的説法,客户開始要求她。她也照顧年輕的同事。“有很多聰明的人,期望是你應該第一次就能明白,”30歲的休斯説。“朱莉莎是我可以去找的人,我可以説,‘好吧,朱莉莎,給我解釋第十遍。’”

阿爾斯和她的朋友們喜歡在尤利西斯坐着,看高盛的男士們試圖與女性調情。如果一個銀行家走到她面前並提到公司的名字,她會問他在那裏到底做什麼,並在他回答説她不會真正理解時儘量保持禮貌。如果他問起她的情況,她會熱情地解釋她為高盛的最富有客户結構衍生品。 阿爾斯的秘密未被發現的最大原因可能是沒有人去尋找。在這個高度,人們假設他們的朋友是屬於這裏的。馬克·坎貝爾在同一時間被僱傭,他説他知道阿爾斯來自墨西哥,根本沒有想到要質疑她的國籍。“在我看來,她似乎一切都安排得很好,”他説。“你只是會假設一切都很好。”

他用一個關於大學時在建築工地工作的故事來解釋他的推理,在加入銀行之前。有一天,當有人穿着西裝出現在工地時,工人們都跑了,以為他是政府的人。“那些是我認識的無證移民,”現在在摩根士丹利工作的坎貝爾説。“我想到的是那些來這裏從事服務相關工作併為下一代努力向上爬的人——而不是來這裏成為宇宙的主宰。”

有些日子,阿爾斯感到痛苦。“我感覺不太好,”她在2008年7月的日記中寫道。“我能感覺到胃裏的壓力,感覺到每一塊肌肉的緊張。”在高盛,國際經驗至關重要,她知道她的假文件無法經受住邊境檢查。在與一位駐倫敦的同事發生衝突後,他建議她去英國辦公室待一段時間。是的,她告訴他,這很有道理。她拖延着。當她的老闆被調往倫敦時,阿爾斯害怕公司會要求她加入他——同時又對自己無法追求這個機會感到憤怒。

“我以為如果我有一大筆錢,我會被接受。”

“我以為如果我有一大筆錢,我會被接受。”

攝影師:João Canziani 為彭博商業週刊在2008年,全球金融系統瀕臨崩潰,高盛的客户感到不安,公司的虧損不斷增加。當阿爾塞在那年七月的某一天打開她的郵件時,她發現了一封來自國税局的信,詢問她的税務申報。一位名為輸入更正的部門的運營經理希望“獲得更多信息以準確處理退税。”她把信放進了衣櫃,試圖忘記它。

“這太可怕了,”她説。更多的信件到來了;她也把它們擱置了。“你必須強迫自己生活在這種替代現實中,假裝它並不存在。”

當同事用奇怪的眼光看着她,或者她突然被叫進辦公室時,阿爾塞的焦慮會飆升。“這就是了,”她總是這樣想。一天,她分心了,在為客户處理一筆日本交易時犯了錯誤。她以為自己的職業生涯可能就此結束。

其他時候,她忙得無暇擔憂。她覺得晉升為助理的時間太長了,一旦晉升通過,她就開始努力成為副總裁。她還開始和一個在大學時認識的人約會。她喜歡他強壯且擅長打枱球,她覺得和他在一起很安全,她説。

在她父親於2007年去世後,她考慮過帶着一些東西乘飛機去墨西哥,然後不再回來。她的男朋友告訴她,他認為結婚可能是一個解決方案。“我希望這不是求婚,”她記得告訴他。“因為如果是的話,那就太糟糕了。”

這是一個提議,她答應了。“回想起來,”她説,“我覺得我們並沒有準備好。但我確實愛過他。”她的大學朋友伯納爾在她的公寓院子裏主持了小型婚禮,並擔任證人和攝影師,他記得儀式簡短而快樂。 到2011年,阿爾塞的收入在30萬美元到40萬美元之間——她不會透露確切的數額——並且已經晉升為副總裁。婚後,她用美國政府發的真實綠卡替換了假綠卡。她是合法的、精英的、富有的。她也很不快樂。從在德克薩斯州賣漏斗蛋糕到在紐約做股權衍生品,唯一比這更奇怪的是她感到的空虛。

在一個封閉的衞生間隔間裏默默祈禱焦慮三年半後,她帶着一張列出她獎金的紙條走進了女廁。“我來到了這個我一直認為能讓我得到一切想要的地方,”她説。“但我記得離開時,拿着那張寫着我薪水的信,感到如此空虛。”

她開始寫一個博客,第一篇文章倒計時她在高盛的最後日子。“我有點緊張,但又興奮。就像我想象的四分衞在競爭比賽中那種緊張,”她寫道。“我覺得有責任去追求我的夢想,”她第二天發佈。不到一週,她就離開了,寫道:“現在是去問更多問題並希望找到更多答案的時候。”

阿爾塞拜訪了她在塔斯科的家人,持墨西哥護照飛往歐洲,並在北卡羅來納州的羅阿諾克河上划船。她想創建一個網站來安排即興假期,然後是一個為小型企業獲得社區資金的業務;這兩個計劃都失敗了。她和因工作而搬走的丈夫分開了。“生活就是適應變化,在事情動盪時行動,”她在博客上寫道。

在2012年,她與一位在美國銀行美林工作的朋友喝咖啡時,轉變成了一個工作機會,她接受了這個機會。這個角色並不是她所想的——主要是項目管理和合規策略。當她的老闆開始不再直視她的眼睛時,她説,她知道接下來會發生什麼。她在去年五月被解僱了。

如果她沒有看到一部2013年的電影叫做Documented,她可能會回到銀行業。這部電影講述了何塞·安東尼奧·瓦爾加斯,他是《華盛頓郵報》團隊的一部分,該團隊在2008年獲得了普利策獎,並在2011年的一篇紐約時報文章中公開了自己是無證移民。“我在電影中的生活——我對此感到非常受啓發,”她説。“我基本上是跟蹤他。”阿爾斯將在今年三月搬到加利福尼亞,擔任由瓦爾加斯創立的非營利組織Define American的開發主任。該組織推動無證移民的權利,項目包括一項運動,要求報紙放棄“非法移民”這一術語,改用“無證移民”。

該組織面臨着對移民權利的反對。前德克薩斯州州長裏克·佩裏簽署了允許阿爾斯上大學的法案,今年在愛荷華州的一個共和黨論壇上表示,“如果華盛頓拒絕保衞邊界,德克薩斯州將會。”德克薩斯州參議員泰德·克魯茲要求他的共和黨同僚“告訴我你在哪裏站出來並反對”奧巴馬總統去年年底宣佈的移民行政行動。(巧合的是,參議員的妻子海迪·尼爾森·克魯茲與阿爾斯在同一個高盛部門工作,即私人財富管理。)

在華爾街賺取數十萬美元並沒有保護阿爾塞免受恐懼。“我們所做的仍然有恥辱感,”她説。“我厭倦了因為追求我的夢想、攀登階梯和取得成功而感到羞愧。”

當被問及阿爾塞的故事時,高盛發出了首席執行官勞埃德·布蘭克費恩的聲明:“如果我們能為更多來到這個國家接受教育並希望將他們的精力和技能應用於支持我們經濟的有才華的年輕人提供一個家,那該多好?”根據兩位不願透露姓名的公司人士的説法,高盛現在會根據政府記錄驗證求職者的信息。

在八月,阿爾塞來到下曼哈頓的一家法院,成為美國公民。她在宣誓效忠之前掙扎着説話,並不得不深吸一口氣。她的護照在九月通過郵件寄到了。

她在辭去高盛的工作後紋了紋身,包括一條連接她左臂上的痣。“我想我一直覺得一切發生都是有原因的,我只需要連接這些點,”她説。“而這裏的一個説的是‘被救贖’。”她將手臂彎曲到頭旁。“我總是這樣睡覺,所以每當我早上醒來時,這是我看到的第一件事。它提醒我,無論發生什麼,無論我感覺如何,我都已經被救贖。”

——與伊莎貝拉·科塔共同撰寫