探討“黑人與黑人犯罪”這一短語的起源 - 彭博社

Brentin Mock

美聯社/基思·斯拉科西克“黑對黑犯罪”這個詞如今被隨意使用,以至於很難確定其背後的意圖——無論是誰説的。輕率地。

美聯社/基思·斯拉科西克“黑對黑犯罪”這個詞如今被隨意使用,以至於很難確定其背後的意圖——無論是誰説的。輕率地。

當奧巴馬總統使用這個詞時,可能會帶有團結的語氣,特別是當他在黑人教堂或歷史黑人學院講話時。但由於社交媒體,他的聲音傳播廣泛。這些話被複制並粘貼到不那麼寬容的議程中,缺乏原始語境的關懷。

非裔美國人在討論“黑對黑犯罪”問題時,通常會在安全的黑人話語空間內使用他們的“內部聲音”。一些保守派將其作為反駁——或作為削弱工具,以回應“黑人的命也是命”敍事,旨在揭示警察對非裔美國人的殺戮。同時,黑人社區的居民也像幾十年來一樣使用這個詞,表達對他們社區安全的擔憂。後者羣體中的非裔美國人在提及“黑對黑”問題時,通常會使用他們的“內部聲音”——這意味着在安全的黑人話語空間內,通常是為了激勵黑人社區。

一個術語為何能如此突然且輕易地轉變?因為它是一個 神話。

許多作家,尤其是 Slate 的 Jamelle Bouie 和 Natalie Hopkinson 為 The Root 做了巨大的貢獻,揭露了這個術語的本質。他們正確指出,所謂的“黑人對黑人暴力”實際上是居住隔離和集中貧困的副產品:黑人兇殺犯並不是因為他們有黑色皮膚而殺人,就像三K黨成員那樣。這可能看起來顯而易見,但黑人對黑人犯罪的神話依然存在。

顯然,關於這個高度敏感的短語還有更多工作要做。理解這個術語的起源有助於進一步解釋它為何如此頑固地紮根於公眾詞彙中。

在1970年12月, 芝加哥日報捍衞者 專欄作家Warner Saunders 寫到 被邀請在一個關於黑人對黑人犯罪的研討會上發言。為了準備這次演講,他與一個名叫“快威利”的街頭混混見面,並問他為什麼要“搶劫和毆打黑人兄弟”。威利的回答早已表明了我們需要了解的所謂“黑人對黑人”現象:

我們去商業繁忙的地方,而人們卻沒有注意到。你能想象我像這樣黑乎乎地去迪爾菲爾德,試圖搶劫嗎?警察會迅速找到我,我連一張口香糖包裝紙都拿不到。在這裏,警察忙着抓捕那些美洲豹,發罰單,根本沒時間理我。無論如何,他根本不在乎黑人被剝削。但你可以打賭,他在自己社區裏盯着自己的“東西”。

迪爾菲爾德是芝加哥北部的一個社區,歷史上主要是白人居住,今天96%是白人。威利的證詞其餘部分不言自明:他對其他非裔美國人犯罪,因為那是他周圍的人——而這正是警察允許他逃脱的事情。

傑西·傑克遜也看到事情是這樣發展的,在那一年他譴責了白人政府官員和主流媒體對“他們在處理當前黑人對黑人犯罪危機中的沉默和無效”的指責,同時讚揚*《芝加哥日報捍衞者》* 對黑人對黑人犯罪的“勇敢挑戰”。

傑克遜向地方和州官員抱怨,刑事司法系統在受害者是白人時對黑人犯罪嫌疑人的懲罰更為嚴厲,而在受害者是黑人時則相對寬鬆。傑克遜指出那一年“超過70名黑人青年被殺”,他揭示了一個至今仍然存在的悖論:黑人社區往往同時被低估警力和過度警力,而暴力事件中的黑人受害者更不可能獲得正義,正如*《母親瓊斯》的埃德温·里奧斯和《國家》*的凱·賴特最近報道的那樣。

他對其他非裔美國人犯罪,因為那是他周圍的人——而且警方讓他逃脱了。庫克縣刑事法官索爾·A·埃普頓試圖在1971年消除這種看法,當時他對兩名黑人男子判處相同的100到150年監禁,因為他們都被判定為謀殺——一個是殺死了白人,另一個是殺死了黑人。埃普頓當時表示他這樣做是為了應對“在黑人社區中存在的一個虛構,即黑人殺死黑人時的判刑會比黑人殺死白人時輕。”

這些判刑在主流日報芝加哥論壇報上報道,關於黑人對黑人犯罪的討論正式進入了白人讀者的視野。而且迅速擴展。1972年,非裔美國精神病學家阿爾文·F·普薩因特,後來因在考斯比秀中的顧問工作而聞名, 在他的第一本書《為什麼黑人殺黑人》中探討了這個問題,該書的前言由傑西·傑克遜撰寫。

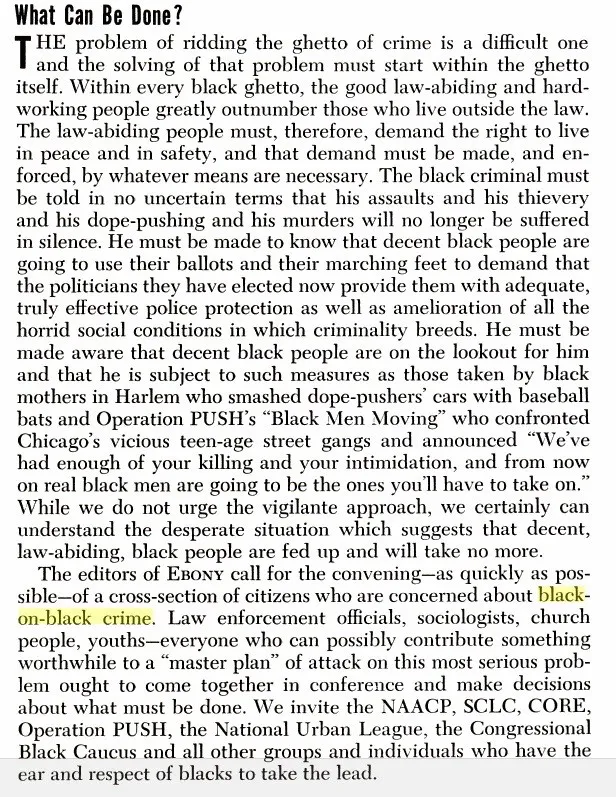

不久之後,討論的語氣開始轉變,從黑人作家指責白人官員忽視黑人社區犯罪受害者,轉向直接指責黑人社區本身。請查看這篇社論,發表於1973年11月的非裔美國人雜誌烏木上,宣稱“必須明確告訴黑人罪犯,他們的攻擊、盜竊、販毒和謀殺將不再被沉默忍受。”

非裔美國人和黑人社區在此之前幾十年裏一直被白人房東和房地產開發商搶劫和掠奪,尤其是在芝加哥(參見 大西洋月刊的 塔-內希西·科茨 和貝里爾·薩特的2010年 書籍 家庭財產:種族、房地產與對黑人美國的剝削)。這些條件無疑為 《黑色》 和 《捍衞者》 所哀嘆的“黑人對黑人犯罪”奠定了基礎。或許並非巧合的是,這個術語開始出現的正是 白人遷離 在 像芝加哥這樣的城市 正在全面展開的時候。當然,確實存在黑人對黑人犯罪:黑人主要是這些城市中被遺留下來的人。

非裔美國人和黑人社區在此之前幾十年裏一直被白人房東和房地產開發商搶劫和掠奪,尤其是在芝加哥(參見 大西洋月刊的 塔-內希西·科茨 和貝里爾·薩特的2010年 書籍 家庭財產:種族、房地產與對黑人美國的剝削)。這些條件無疑為 《黑色》 和 《捍衞者》 所哀嘆的“黑人對黑人犯罪”奠定了基礎。或許並非巧合的是,這個術語開始出現的正是 白人遷離 在 像芝加哥這樣的城市 正在全面展開的時候。當然,確實存在黑人對黑人犯罪:黑人主要是這些城市中被遺留下來的人。

儘管如此,蓬勃發展的非裔美國中產階級仍在努力應對他們隔離社區中日益嚴重的犯罪問題。全國有色人種協進會在1980年通過了一項關於“黑人對黑人犯罪”的 決議,聲明“反對無論誰犯罪而導致的犯罪活動。”雖然它承認“上述犯罪可能是由於高失業率、教育培訓不足和住房條件不佳所造成的挫折”,但仍然決議警察和法院需要“認識到黑人對黑人所犯罪行是非法的,對黑人社區造成的傷害是人道的,且在我們的黑人社區中與黑人對白人或任何羣體所犯罪行一樣不可接受。”

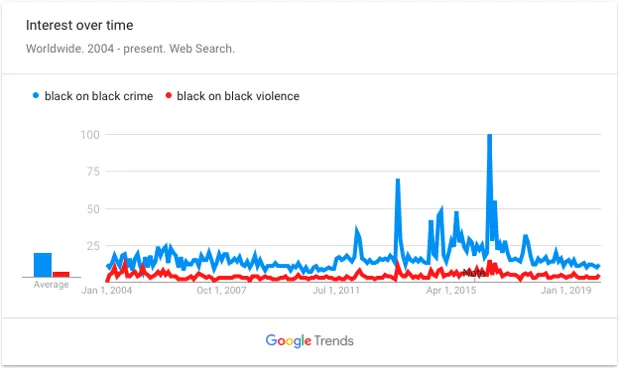

大衞·威爾遜,伊利諾伊大學香檳分校的地理教授,表示,1980年代初期是“黑對黑犯罪”這一術語真正開始進入公眾意識的時期。正如他在2005年出版的書籍發明黑對黑暴力中所解釋的,芝加哥論壇報刊登了一系列新聞報道,將城市暴力明確框定為黑人民族青年的問題。威爾遜告訴CityLab,黑對黑犯罪成為“里根主義崛起的有效載體”。

當出於好意的黑人將這一術語引入現有權力時,導致了“這一術語在美國公共意識中的固化”。威爾遜説:“這個術語非常適合那個時期,因為它指向城市非裔美國人對自己問題的責任。沒有理由將其種族化。它本可以被框定為經濟或社會驅動的犯罪——為什麼不稱之為‘被壓迫青年對被壓迫青年’的犯罪,或者‘被剝奪權利者對被剝奪權利者’的犯罪呢?”

一些黑人組織小心翼翼地將他們的立場表述為承認結構性種族主義和貧困是導致犯罪上升的因素。但儘管NAACP的決議是出於嚴厲的愛,它與説唱歌手圖帕克·沙庫爾的話並沒有太大區別,他曾在1990年代初期説過:

白人害怕的同樣的犯罪因素,黑人也害怕。……所以,在等待立法通過的同時,我們和殺人犯住在隔壁。我們和他住在一起,因為我們在有80個黑人住在一棟樓的項目裏。……僅僅因為我們是黑人,我們就和殺人犯相處得很好嗎?我們和強姦犯相處得很好,因為我們是黑人,來自同一個社區?這是什麼?我們也需要保護。

你可以在沙庫爾的聲明中讀到那種未解決的緊張感,想要在自己的社區中感到安全,而不讓黑人自己被貼上犯罪和混亂的病原體標籤。但右翼人士抓住了這個神話中最糟糕的部分,以此為藉口來為“毒品戰爭”和其他在1990年代蔓延的強硬打擊犯罪政策辯護。另一個名叫比爾·克林頓的快速威利利用這種情緒作為掩護,支持那些使非裔美國人監禁率飆升的政策。

這就是傑西·傑克遜在1970年呼籲政府官員介入時所要求的嗎?可能不是,但威爾遜認為,許多像傑克遜一樣出於好意的黑人“陷入了一個陷阱”,當他們向現有權力引入“黑人對黑人犯罪”時,這導致了“這一術語在美國公共意識中的固化”。

威爾遜説,這個術語最終助長了非裔美國人的大規模監禁,“因為它幫助正常化了城市黑人青年文化和方式對犯罪負責的觀念”,同時“最小化了美國所創造的導致犯罪的結構性問題”。

**雖然“黑對黑犯罪”**這個詞可能在1970年代首次出現在印刷品中,並在1990年代出現在政策中,但這一短語背後的情感早在那之前就已表達。在卡利爾·吉布蘭·穆罕默德2010年的書籍 黑暗的譴責:種族、犯罪與現代城市美國的形成中,他發現這些觀念最早是在19世紀末提出的。那時,白人科學家開始操縱逮捕和監禁的數據,將黑色與犯罪等同起來。這被視為對非裔美國人從南方遷移到北方城市的警告信號。穆罕默德寫道:

在20世紀初,在一個快速工業化、城市化和人口結構變化的美國,黑色通過犯罪統計被重新塑造。……

19世紀90年代、1900年代和1910年代的北方黑人犯罪統計和遷移趨勢交織在一起,編織成一個關於黑人對現代社會構成特殊威脅的警示故事。在風城、在兄弟之愛的城市,以及在國家商業之都,這個故事被講述,充滿了對美國文明、美國現代性以及對所有尋求財富的人的虛構應許之地的象徵性引用,無論其種族、階級或國籍如何。

黑人社會科學家和一些白人科學家在這一時期試圖抵制這些刻板印象,但“黑=犯罪”的觀念仍然佔據主導地位,以至於甚至一些傑出的非裔美國思想家也開始微妙地接受它。

引用自1930年代:

大城市未能提供足夠的洗浴和娛樂設施,使我們承擔起保護財產的責任,防止那些無知或缺乏自尊的人在未受邀請的情況下侵擾那些為自己家庭和朋友的利益而購買房屋的居民。

這些話出自弗雷德裏克·道格拉斯的孫子哈利·道格拉斯,他在馬里蘭州沿海為尋求避難的精英非裔美國人開發了一種海濱綠洲,以逃避他們認為的黑人的犯罪元素。

同樣,這些話:

作為一個有色人種,我可以去哪裏?如果我去白人中間,真實的、想象的或不存在但預期的歧視下,我能有多少休息?如果我去有色人種中間,他們會是什麼樣的有色人種?我會遇到受過教育和有教養的人,還是會碰到賭徒和永恆的狂歡者?

這出自W.E.B. 杜波依斯,發表於1937年《匹茲堡快遞》的社論。

“對黑人社區內部秩序和體面的焦慮在歷史上有其類比,”穆罕默德告訴CityLab。“關於好人和壞人、體面人和罪犯的內部辯論是深刻的歷史性和深刻的美國性。”

然而,穆罕默德説:“我們無法理解城市隔離的起源,而不理解政策決策和城市實踐是如何直接受到將黑人視為罪犯這一觀念驅動的,”在這個時期。

這一觀念在20世紀隨着非裔美國人遷移的增加而不斷鞏固。考慮到黑人移民在北方城市的到來被預設為天生的罪犯,這助長了白人逃離,到1970年代,創造了促使傑西·傑克遜、*《黑檀》*和其他人要求政策制定者干預的隔離城市條件。在這方面,“黑人對黑人犯罪”對美國來説是一個自我封閉的前提。

貧困並不能完全解釋為什麼更多的非裔美國人難以改善他們的生活狀況。正如2011年布朗大學美國社區調查報告指出:

黑人的低收入並不是居住隔離或他們所居住社區資源差異的主要來源。一箇中心的新發現是,黑人的社區是分開且不平等的,並不是因為黑人無法負擔更好社區的住房,而是因為即使他們獲得了更高的收入,他們也無法將這些收入轉化為居住流動性。

非裔美國人實際上已經在隔離和孤立中被困了幾代人,這為媒體和政策制定者所稱的“黑對黑犯罪”提供了適當的背景。正如The Nation的加里·揚寫道,“比‘黑對黑犯罪’更誠實的説法,簡單來説,就是‘犯罪’。”

儘管這個術語被錯誤使用了很多次,但它仍然不肯消失,就像一個拼寫錯誤的名字的紋身。就在最近,國家司法研究所和哈佛肯尼迪學院的執法與公共安全執行會議發佈了一份報告,敦促媒體停止使用這個術語。然而,他們的理由傳達了混合的信息:

儘管這個術語被錯誤使用了很多次,但它仍然不肯消失,就像一個拼寫錯誤的名字的紋身。就在最近,國家司法研究所和哈佛肯尼迪學院的執法與公共安全執行會議發佈了一份報告,敦促媒體停止使用這個術語。然而,他們的理由傳達了混合的信息:

術語“黑對黑”暴力,雖然在統計上是正確的,但它是對城市暴力的簡單且情緒化的定義,當政治評論員、政治家和警察高層使用時可能會造成問題。

這在統計上只有在美國種族隔離的統計上是正確的。然而,“隔離”這個詞在24頁的報告中一次也沒有出現。

值得稱讚的是,警務和公共安全委員會至少在其報告中承認了一些不受種族影響的城市暴力的細微差別,強調“研究始終記錄到,由幫派、販毒團伙和其他犯罪活躍團體之間的衝突驅動的暴力產生了城市兇殺問題的主要部分”,而這些團體通常只佔城市人口的非常小的比例。根據報告,2006年波士頓14至24歲的人口中只有1%是參與槍支暴力的街頭幫派成員。

“黑人對黑人暴力”並不是問題的正確名稱;系統性隔離社區內的暴力才是。因此,雖然“黑人對黑人暴力”並不是問題的正確名稱,但在隔離的黑人社區內的暴力確實是。這正是像Patrisse Cullors這樣的人的細微差別,她是黑人的命也是命運動網絡的聯合創始人,一直在努力解決的問題。與大多數解讀相反,黑人的命也是命不僅僅是關於警察殺害非裔美國人。正如Cullors在國家報紙出版商協會的黑人新聞服務中所説:

在過去的40年裏,有很多黑人一直在思考我們如何處理社區內部的傷害。……但是我們的對話——看起來像是內部對話——是關於我們如何照顧自己?我們為社區爭取所需的空間在哪裏,以便我們不傷害彼此?“黑人的命也是命”意味着一種新的爭取自由的方式。

這種內部對話或許是討論黑人社區中發生的犯罪和暴力的最安全空間,而不會演變成進一步破壞和摧毀他們環境的政策。但是,正如穆罕默德所説,“很難理清我們的政策驅動因素與黑人社區內某些態度之間的關係。”

理解一些關於種族和犯罪的普遍觀念的起源,可能有助於理清這些問題。