您被邀請參加芬蘭茶會 - 彭博社

bloomberg

芬蘭領導人索伊尼與立法者(從左到右)安妮·盧赫萊寧、裏特瓦·埃洛馬和阿爾雅·尤沃寧。

芬蘭領導人索伊尼與立法者(從左到右)安妮·盧赫萊寧、裏特瓦·埃洛馬和阿爾雅·尤沃寧。

照片由Aapo Huhta拍攝,來自彭博商業週刊在八月初,芬蘭外交部長蒂莫·索伊尼在圖爾庫的會議中心登上舞台。這個場合是慶祝性的,標誌着芬蘭黨的成立20週年,他領導的保守黨,以及他在四月選舉後首次進入政府。

索伊尼是個大個子,身材魁梧,像電視情景喜劇中的父親,擅長使用生動的措辭。他的演講通常輕鬆愉快,充滿了對芬蘭參與救助歐洲弱勢南方經濟體的嘲諷。但在這個場合,他的形象卻是嚴峻的。他將自己黨在選舉中的表現形容為“艱難的、如鑽石般的成就”,並將他此後不得不做出的艱難決定比作面對“宇宙的寒冷”。

在過去的20年裏,索伊尼將芬蘭黨從一個微不足道的競爭者帶到了國家第二大政黨的地位,現在與包括總理尤哈·西皮拉的中間黨在內的兩個其他保守黨組成聯合政府。索伊尼通過成為反對派的聲音實現了這一點。然而,僅在上任三個月後,他就被迫解釋為什麼芬蘭同意簽署一項新的860億歐元(960億美元)救助希臘的協議。

當希臘總理亞歷克西斯·齊普拉斯及其左翼的激進聯盟黨在六月通過跳過部分國家債務的支付引發危機時,芬蘭是支持最嚴厲回應的國家之一。主要是由於芬蘭黨的壓力,赫爾辛基在談判中的官方立場是,雅典應該至少暫時退出貨幣聯盟。

當談判看起來可能會產生一個新的救助計劃——希臘在五年內的第三次救助——芬蘭媒體報道稱芬蘭人威脅要讓政府垮台。索伊尼對此否認。“我們決定留在政府中,”他對聚集在一起的黨內成員説。“所有國會議員都投票支持這項協議。但這並不意味着我們對歐洲發生的事情感到滿意。”

索伊尼和芬蘭農村黨官員雷約·林內在1992年。攝影師:約翰·帕爾門他解釋説,允許希臘失敗將使芬蘭損失30億到40億歐元(這是芬蘭已經借給雅典的錢),並在戰略上削弱歐洲。堅持自己的原則並讓政府垮台將為政治對手打開大門,並減少他塑造一個芬蘭無法單獨阻止的救助計劃的能力。索伊尼將他的妥協視為前政府承諾的必然結果,他覺得有責任履行這些承諾,與他的希臘同行不同。“我們不是希臘激進左翼聯盟,”他説。“我們不會是。”

索伊尼和芬蘭農村黨官員雷約·林內在1992年。攝影師:約翰·帕爾門他解釋説,允許希臘失敗將使芬蘭損失30億到40億歐元(這是芬蘭已經借給雅典的錢),並在戰略上削弱歐洲。堅持自己的原則並讓政府垮台將為政治對手打開大門,並減少他塑造一個芬蘭無法單獨阻止的救助計劃的能力。索伊尼將他的妥協視為前政府承諾的必然結果,他覺得有責任履行這些承諾,與他的希臘同行不同。“我們不是希臘激進左翼聯盟,”他説。“我們不會是。”

然而,像希臘激進左翼聯盟一樣,索伊尼正在學習在政府中意味着有時要執行你反對的政策。 索伊尼以典型的芬蘭方式創立了芬蘭黨,和另外三個男人在桑拿裏。他和他的同伴曾是芬蘭農村黨的成員,該黨在1995年破產並解散,他們相信有空間代表保守的工人階級。

芬蘭人民黨是該黨的芬蘭語名稱,直到2011年,它的官方英語名稱是真正的芬蘭人。“這聽起來比我們實際的右派立場要強烈得多,”該黨目前在議會中的領導人桑波·特爾霍説。“這聽起來像是有假芬蘭人和真芬蘭人。”字面翻譯,這個名字的意思是“基本芬蘭人”,但其意義更接近於“普通人”。

芬蘭是一個擁有540萬人口的國家。其政治文化更多地基於共識而非衝突,政治光譜較窄:議會中的每個政黨都是福利國家的堅定支持者。因此,其政治家主要通過文化身份來區分自己。

芬蘭黨毫不掩飾地表現出民粹主義。其標誌性話題包括移民、家庭價值觀、反對歐洲權威以及身份問題,如吃肉、穿毛皮和開大車。在歐洲媒體中,芬蘭黨常常與意大利北方聯盟或法國國民陣線等極右政黨歸為一類,但最接近的類比可能是美國的茶黨,以對歐盟的反感取代對浪費政府開支的反對。它隱含的承諾是迴歸一個更簡單的時代,那時經濟可預測,文化統一。

索伊尼在大多數芬蘭人看來並不被認為是種族主義者,但他的黨內有一個直言不諱的反移民派系,他似乎不願或無法控制。芬蘭黨的成員包括特烏沃·哈卡萊寧,一位曾“開玩笑”説芬蘭應該將索馬里難民和同性戀者流放到波羅的海的一個羣島上的議員,以及尤西·哈拉-阿霍,一位在2012年因在博客上稱先知穆罕默德是戀童癖者而被判定犯有仇恨犯罪的歐洲議會議員。

芬蘭人成功的根源,然而,圍繞着對布魯塞爾的批評。在其第一個十年中,該黨努力爭取支持。轉折點出現在2006年,當時索伊尼以“哪裏有歐盟,哪裏就有問題”的口號競選總統。索伊尼雖然輸掉了選舉,但他開始改變國家話語,並開始獲得選票。

在索伊尼崛起之前,芬蘭對歐盟的態度是以身作則,通過建設性和合作的方式積累政治資本。它與其他北方國家和德國結盟。芬蘭在1995年加入歐盟幾乎沒有爭論。歐元的採用沒有進行公投。

經濟學家曾警告加入歐盟和貨幣聯盟可能帶來的困難,尤其是對該國的勞動市場和不具競爭力的農業部門。但芬蘭在西方的安全地位這一地緣政治論點主導了決策。“思路是,我們想要處於歐洲的核心,”芬蘭經濟研究所ETLA的總經理維薩·維赫里亞拉説。對布魯塞爾的批評被認為是不禮貌的。

隨着芬蘭人在民調中上升以及歐洲經濟開始崩潰,這種情況開始改變。2009年,索伊尼當選為歐洲議會議員。同年晚些時候,希臘承認其低報了赤字並隱瞞了債務。到2010年初,該國失去了市場的信心,迫使歐元區其他國家向希臘提供了1100億歐元的救助方案。

攝影師:Aapo Huhta 為《彭博商業週刊》到2011年4月芬蘭舉行下一次議會選舉時,愛爾蘭也請求了援助,葡萄牙岌岌可危,希臘正朝着第二次救助邁進。索伊尼的歐盟批評平台為他贏得了19%的選票,使他的政黨成為該國第三大政黨。“歐洲正遭受破產的經濟壞死,”索伊尼在選舉後不久在《華爾街日報》上寫道。“除非我們截肢那些無法挽救的部分,否則我們有毒害整個身體的風險。”

攝影師:Aapo Huhta 為《彭博商業週刊》到2011年4月芬蘭舉行下一次議會選舉時,愛爾蘭也請求了援助,葡萄牙岌岌可危,希臘正朝着第二次救助邁進。索伊尼的歐盟批評平台為他贏得了19%的選票,使他的政黨成為該國第三大政黨。“歐洲正遭受破產的經濟壞死,”索伊尼在選舉後不久在《華爾街日報》上寫道。“除非我們截肢那些無法挽救的部分,否則我們有毒害整個身體的風險。”

當歐元區在次年第二次救助希臘時,芬蘭是唯一一個要求並獲得貸款擔保的國家。其財政部長尤塔·烏爾皮萊寧,一位社會民主黨人,堅決要求提供10億歐元的擔保。“索伊尼改變了系統,”芬蘭國際事務研究所的高級研究員查理·薩洛紐斯-帕斯特納克説。“在芬蘭政治中,某些事情在短短五年內如此戲劇性地轉變幾乎是不可能的。” 歐洲最明顯的分歧並不是富國與窮國或債務國與債權國之間的,而是那些相信社會在嚴格遵循規則時運作最佳的人與那些堅持必須考慮背景的人之間。“在布魯塞爾,不想遵循規則的國家總是説,‘當然,我們想遵循規則,但要聰明和人道,’”特爾霍説。“然後當然會問,‘你怎麼能反對聰明和人道呢?’”

在*《美麗的形象:意大利思維的實地指南》*中,意大利記者貝佩·塞維爾尼尼描述了他的同胞如何處理交通信號,在一個危險的交叉口等待綠燈,但如果在一個行人不太可能出現的時段遇到紅燈,可能會直接闖過。“我們認為遵守規定是對我們智力的侮辱,”他寫道。“我們想決定某項法律是否適用於我們的具體情況。在那個地方,那個時間。”

在芬蘭,這種做法幾乎是不可想象的。“你甚至不會考慮亂穿馬路,”薩洛紐斯-帕斯特納克説。“如果你遵守規則卻因為外部環境而受到損害,當然你應該得到幫助;這就是我們有福利國家的原因。但如果你試圖繞過規則並因為被抓而陷入麻煩,你不會得到太多同情。這在每個芬蘭人心中根深蒂固。”

在芬蘭,希臘被廣泛視為得到了應有的懲罰。畢竟,它違反了規則。“我們在這裏辛苦工作卻要為其他國家的債務買單,這是道德上錯誤的,”索伊尼説。

慶祝今年早些時候的議會選舉。攝影師:尤西·瓦納寧/赫爾辛基日報芬蘭以履行債務和獨自面對最大挑戰而自豪。芬蘭的公民喜歡指出,芬蘭是唯一一個償還了對美國一戰債務的國家。在第二次世界大戰期間,芬蘭抵禦了蘇聯的攻擊,然後與納粹德國一起對列寧格勒發起攻擊。作為巴黎和平條約的一部分,芬蘭被要求向莫斯科支付鉅額戰爭賠償。到1950年代初,這筆款項也已全部支付完畢。

慶祝今年早些時候的議會選舉。攝影師:尤西·瓦納寧/赫爾辛基日報芬蘭以履行債務和獨自面對最大挑戰而自豪。芬蘭的公民喜歡指出,芬蘭是唯一一個償還了對美國一戰債務的國家。在第二次世界大戰期間,芬蘭抵禦了蘇聯的攻擊,然後與納粹德國一起對列寧格勒發起攻擊。作為巴黎和平條約的一部分,芬蘭被要求向莫斯科支付鉅額戰爭賠償。到1950年代初,這筆款項也已全部支付完畢。

Soini在1980年代皈依天主教,他將芬蘭對債務的態度歸因於該國的路德宗遺產。“這源於一種熱切的基督教徒,馬克斯·韋伯的理念:Ora et sabora——祈禱和工作,”他説。“即使是那些不信教的人,他們在文化上也是路德宗的。他們想保持房間整潔。如果你應該在6點到達,他們想準時出現。遲到15或20分鐘是極其不禮貌的。當我在歐洲議會時,我去吃晚餐,如果晚餐定於7點開始,直到7:45不會有一個人到場。太離譜了!只有德國人會到場。還有荷蘭人。也許。”

芬蘭在一個重要方面與希臘相似。作為歐元區的一員,它對貨幣政策沒有控制權。該國在全球經濟危機爆發時財政狀況良好。但其以出口為導向的經濟在歐洲和美國需求枯竭時遭受了嚴重打擊。2009年,芬蘭的國內生產總值下降了8.3%,此後經濟接連遭受重創:諾基亞的崩潰;紙張這一關鍵行業的需求下降;西方制裁和油價暴跌對俄羅斯經濟的影響。

在1990年代面臨更深層次的危機時,蘇聯的解體觸發了這一危機,而蘇聯當時已成為重要的貿易伙伴,芬蘭能夠貶值其貨幣以恢復競爭力。這一次,它必須承擔更具政治難度的內部貶值任務,通過削減工資和其他手段降低勞動成本。

但是,儘管其他國家的選民對緊縮政策表示憤怒,芬蘭選民卻接受了這一政策,連同芬蘭人一起將兩個承諾財政紀律的保守黨送入政府。唯一提出增加公共支出的政黨左翼聯盟遭到了徹底的失敗。“芬蘭人民認為是時候削減開支了,”芬蘭中央工會組織首席經濟學家奧利·科斯基説。“他們害怕過多的債務。”

然而,金融約束在抽象上可能更容易被接受。新政府計劃減少支出並增加40億到60億歐元的税收,並要求該國的工會和僱主聯合會提出降低單位勞動成本5%的方法——最有可能通過延長工作時間和減少假期來實現。工會拒絕了這一計劃,政府正在制定新的提案。“我總是拒絕使用緊縮這個詞,因為它的含義太複雜,”經濟事務部長、中央黨成員奧利·雷恩説。“我們希望穩定公共財政。我們一直處於非常快速的負債軌道上,這對任何國家來説都是不可持續的,尤其是像芬蘭這樣的小國。”

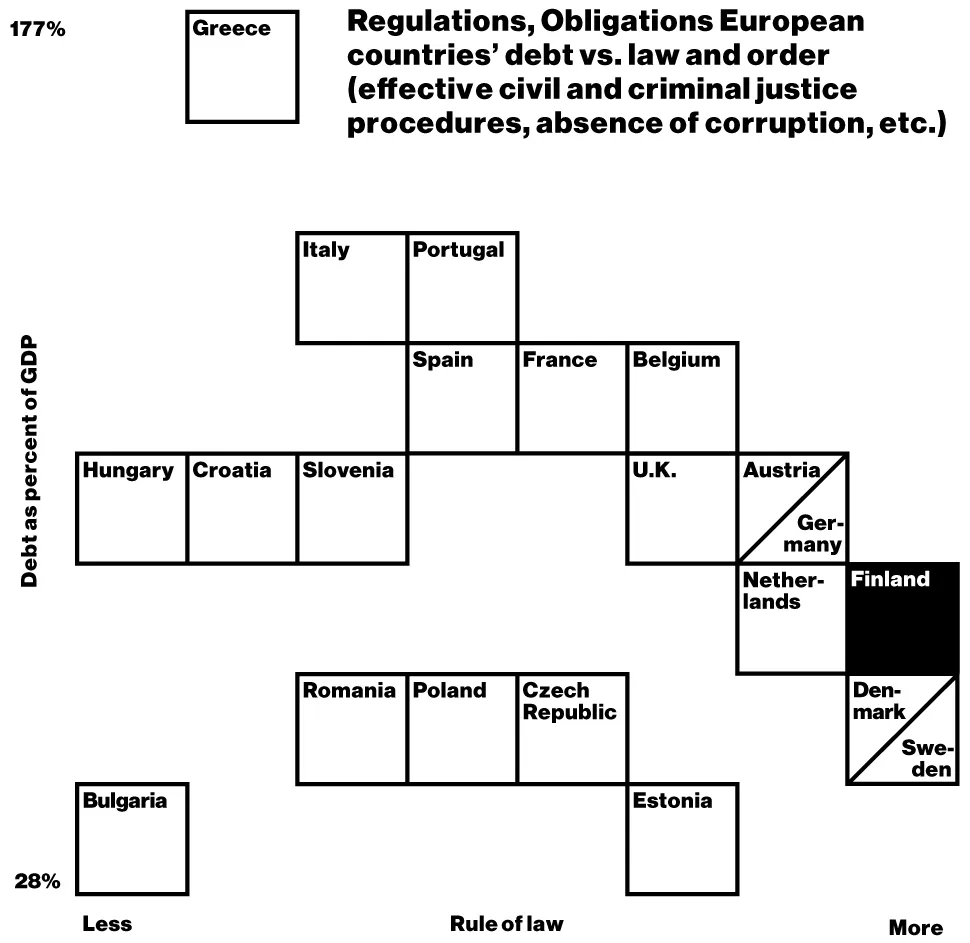

數據:歐盟統計局,世界正義項目 像希臘的齊普拉斯一樣,索伊尼面臨新的挑戰:如何將他的叛亂轉變為一個負責任的執政黨,能夠在反動選民的競爭壓力和政治辦公室的現實之間找到平衡。

數據:歐盟統計局,世界正義項目 像希臘的齊普拉斯一樣,索伊尼面臨新的挑戰:如何將他的叛亂轉變為一個負責任的執政黨,能夠在反動選民的競爭壓力和政治辦公室的現實之間找到平衡。

在土爾庫的黨代會上,索伊尼作為領導人的地位在領導選舉中沒有受到挑戰。但會員們通過投票選出四人主席團中的塞巴斯蒂安·廷基寧表達了他們的不滿,這位26歲的青年翼負責人在三天前跳入選舉,競選平台是退出歐元區。“我們應該開始多米諾效應,成為第一個,”他在選舉後不久表示,誓言要挑戰黨正在採取的方向。在會議期間,最熱烈的掌聲並不是給索伊尼對希臘救助計劃的謹慎辯護,而是給了攻擊黨內批評者為“民主的敵人”的穆罕默德抨擊者、歐洲議會議員哈拉-阿霍的激烈演講。

在會議的第二天結束時,索伊尼感到疲憊和出汗,他犧牲了睡眠來社交。當被問及他如何保持黨團結時,他這樣回答:“你不能從山頂開始。你必須爬行。而且你爬得越高,路就會越滑。這就是為什麼你必須非常非常有耐心。”

歐洲政治階層之間越來越達成共識,認為貨幣聯盟在目前的形式下是不可持續的。選擇是削減沉重負擔——首先讓希臘退出——或者以某種方式加深經濟一體化:共享債務負擔、建立全聯盟的失業保險、集中財務。決定向希臘提供第三次救助表明政策朝着那個方向發展的真實可能性,特別是如果歐元區經歷另一次意外衝擊的話。

實施這些措施將要求歐盟在其成員國一致同意的情況下重新開放條約。索伊尼誓言阻止任何對條約的修改。但儘管芬蘭可以嘗試説服其他北方國家反對這些變化,但如果德國決定加深一體化,芬蘭在政治上很難單獨阻止這些變化。儘管芬蘭選民可能不願意承擔希臘的債務,但國內很少有人相信退出歐元區——以及對俄羅斯壓力的增加——會得到民眾的支持。

當被問及他的同胞的財務原則是否會勝過他們的安全擔憂時,索伊尼微笑着説:“我有時非常哲學。”他説。“我説,‘馬的頭更大。’他此時應該比我更擔心這個。”

我告訴他我不明白。“我知道你不明白,”他説。“但這就是我的説話方式。如果沒有明確的是或否的答案,那麼我的回答就會有點隱晦。”

他笑了。“我的意圖不是成為一個偉大的領導者,”他説。“我不是摩西。摩西帶領人民走向應許之地。我不是那樣的人。但我非常享受攪動局面。”

(更新第28段以包括工會對政府削減支出計劃的回應。)