我在切薩皮克灣撈垃圾時學到的東西 - 彭博社

Kriston Capps

馬里蘭州埃奇沃特的假日山港,黎明剛過。(所有照片均由作者拍攝)切薩皮克灣——沿着馬里蘭州西岸的羅德河航行,確實是從漫長的勞動節週末中再榨取一天的幸福方式。切薩皮克灣的水面上飄揚的所有帆船,看起來就像是對夏日氛圍的忠誠誓言所升起的旗幟。

馬里蘭州埃奇沃特的假日山港,黎明剛過。(所有照片均由作者拍攝)切薩皮克灣——沿着馬里蘭州西岸的羅德河航行,確實是從漫長的勞動節週末中再榨取一天的幸福方式。切薩皮克灣的水面上飄揚的所有帆船,看起來就像是對夏日氛圍的忠誠誓言所升起的旗幟。

與週二在水面上的其他船員不同,朱莉·勞森在尋找麻煩。她在灣區的每個角落都能找到它,儘管對其他人來説幾乎是看不見的:塑料。尤其是微小的塑料顆粒。切薩皮克灣充滿了這些微小的顆粒。而且沒有人知道有多少。

彭博社城市實驗室一位藝術家重新構想童年的空間,結果卻充滿荊棘房地產開發商納夫塔利在邁阿密海灘尋找交易,推動佛羅里達發展美國的駕駛和擁堵率創歷史新高海牙成為全球首個禁止石油和航空廣告的城市“垃圾並不是一個優先問題,”勞森説,她是 無垃圾馬里蘭的主任和聯合創始人。雖然最近清理切薩皮克灣及其附屬河流的努力在某些問題上取得了一定進展,但它們並沒有解決一個巨大的問題。

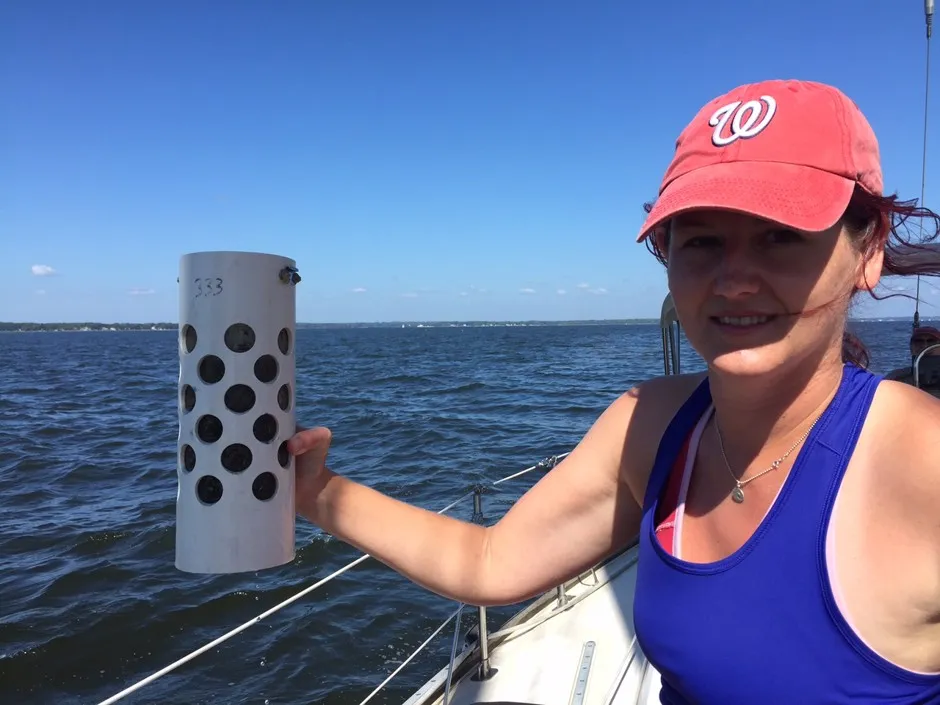

這就是為什麼勞森本月領導航行探險,以展示切薩皮克灣中有多少塑料。到9月18日,她計劃在灣區的不同點收集約60個水樣,從中河(巴爾的摩東部)到波托馬克河的河口(靠近弗吉尼亞州史密斯角)。勞森正在進行一項事實調查:2015年垃圾拖網的最終目標是評估灣區中有多少塑料,並找出它的來源。

我在星期二的航行中加入了勞森,乘坐一艘42英尺的帆船穿越切薩皮克灣。我們從馬里蘭州埃奇沃特的假日山丘碼頭出發。和勞森一樣,船員的其他成員(除了我們忠實的船長)都是塑料獵人,或者至少是塑料研究者:斯蒂夫·威爾遜,故事之物項目的活動總監,以及阿南德·潘迪安,約翰霍普金斯大學的生態人類學教授。因此,我們出發去獵捕塑料。

塑料碎片在切薩皮克灣的水下草叢中隨處可見。這有幾個原因是個問題。灣內的水下草叢,也稱為沉水植物,代表了河口生態系統的重要組成部分(更不用説馬里蘭的經濟)。草牀為魚類和螃蟹提供庇護,穩定海岸線以抵禦侵蝕,並從水中吸收養分並返回氧氣。

切薩皮克灣流域協議包括恢復185,000英畝沉水植物的目標。在2014年,草覆蓋了大約76,000英畝——是灣內歷史低丰度38,000英畝(1984年測量),但仍遠未達到目標。塑料垃圾可能會干擾恢復工作以及水下草叢為灣區(和馬里蘭人)所做的所有好事。

在淺水架附近的表層水域取樣,那裏有水下草叢,你會發現比你想象的更多的塑料。

在淺水架附近的表層水域取樣,那裏有水下草叢,你會發現比你想象的更多的塑料。

取樣的方式是這樣的:垃圾拖網沿着帆船的一側運行。這是一個“魔鬼魚”拖網(借自國家海洋和大氣管理局),因其魔鬼魚的形狀而得名。一個大型微網眼網在主魔鬼魚體後面拖着。網的末端有一個捕撈裝置。它包含一個超細微過濾網(像網一樣),可以讓水流出,但捕捉其他所有東西:昆蟲、草、海蜇、微小的蝦狀物、偶爾的小螃蟹,以及一團團的浮游生物。還有很多小塑料顆粒。

在勞森的航行中,每個人都有自己的工作。在我們15分鐘的拖網過程中,我的任務是每分鐘跟蹤帆船的經緯度變化。使用我的六分儀和指南針——好吧,船長有一個數字顯示器——我記錄了位置數據,這顯示了樣本在切薩皮克灣的位置。結合船速,這些數據還可以估算取樣的水量。從那裏,你可以開始推算切薩皮克灣中的塑料量,只要有足夠的樣本。

在勞森的航行中,每個人都有自己的工作。在我們15分鐘的拖網過程中,我的任務是每分鐘跟蹤帆船的經緯度變化。使用我的六分儀和指南針——好吧,船長有一個數字顯示器——我記錄了位置數據,這顯示了樣本在切薩皮克灣的位置。結合船速,這些數據還可以估算取樣的水量。從那裏,你可以開始推算切薩皮克灣中的塑料量,只要有足夠的樣本。

“要記住的是規模,”勞森説。“我們所觀察的水域非常非常小。”

塑料的碎片也是如此。斯蒂夫·威爾遜以前見過這種東西:在2012年,他與一個團隊合作,包括來自紐約州立大學弗雷多尼亞學院的研究人員和 5 Gyres Institute,以確定五大湖中濃縮微塑料污染的來源。(那些幸運的傢伙得以乘坐 U.S.S. Brig Niagara,這艘在1812年戰爭期間贏得伊利湖戰役的旗艦。)

五大湖的樣本——來自休倫湖、伊利湖和蘇必利爾湖,使用同樣的垃圾拖網——都含有微小的塑料顆粒。具體來説是聚乙烯微珠。根據 紐約州立大學的研究論文,微珠佔所有21個樣本中顆粒的80%以上。經過分析樣本,團隊確定微珠常見於牙膏和去角質面部磨砂膏。這些微小的顆粒會輕易通過污水處理廠的過濾器。

五大湖的樣本——來自休倫湖、伊利湖和蘇必利爾湖,使用同樣的垃圾拖網——都含有微小的塑料顆粒。具體來説是聚乙烯微珠。根據 紐約州立大學的研究論文,微珠佔所有21個樣本中顆粒的80%以上。經過分析樣本,團隊確定微珠常見於牙膏和去角質面部磨砂膏。這些微小的顆粒會輕易通過污水處理廠的過濾器。

“即使是死忠的環保主義者也沒有意識到他們在用塑料洗臉,”勞森説。

就在本週,在五大湖探險三年後, 加利福尼亞州立法者通過了迄今為止最嚴格的法案,禁止銷售含有微珠的化妝品。雖然其他二十多個州也通過了類似的法案,但大多數(除了加利福尼亞和馬里蘭的立法)都包含行業漏洞,允許生物可降解塑料微珠,威爾遜説。(生物可降解塑料在水下並不會降解,魚類和其他海洋動物會將微珠誤認為魚卵,無論它們是否可降解。)

“我們並不是想讓 Clean & Clear 下架,”威爾遜説,指的是 流行的洗面奶。“我們想要的是讓 Clean & Clear 重新配方。”

在切薩皮克灣,塑料問題看起來稍有不同。勞森説,她迄今為止收集的每個樣本都含有塑料碎片。乍一看,這些小東西看起來一樣,平坦而鋸齒狀。切爾西·羅赫曼,加州大學戴維斯分校和多倫多大學的海洋生態學博士後研究員,正在與勞森合作,識別塑料的可能來源。他們的工作假設是,農場用於覆蓋的黑色塑料薄膜正通過暴雨徑流被帶入灣區。

在切薩皮克灣,塑料問題看起來稍有不同。勞森説,她迄今為止收集的每個樣本都含有塑料碎片。乍一看,這些小東西看起來一樣,平坦而鋸齒狀。切爾西·羅赫曼,加州大學戴維斯分校和多倫多大學的海洋生態學博士後研究員,正在與勞森合作,識別塑料的可能來源。他們的工作假設是,農場用於覆蓋的黑色塑料薄膜正通過暴雨徑流被帶入灣區。

在實驗室確認或否認勞森和羅赫曼的懷疑之前,還需要幾個月的時間。但如果他們是對的——如果農業是導致切薩皮克灣普遍存在的微塑料殘骸的原因,甚至可能是流行病——那麼政治風暴可能很快就會隨之而來。農業部門已經承擔了與減少暴雨徑流中營養物質流動(切薩皮克灣衰退的可怕罪魁禍首)相關的大部分成本。環保人士將再次要求農民改變他們的做法。

(也許即將到來的政治鬥爭的前景是勞森在週六領導一個小組的原因之一,該小組包括馬里蘭州環境部長、切薩皮克灣計劃的負責人、切薩皮克灣委員會的負責人、至少一位州參議員辦公室的高級工作人員,以及 國家地理的工作人員。)

勞森經歷了她所遭遇的政治風波。她首要的工作是在馬里蘭州實施州級塑料袋禁令或收費,這是清理污染的阿納科斯蒂亞河所必需的一步。(華盛頓特區已經有這樣的禁令,但華盛頓特區的能力有限。)她的下一個項目是一個瓶子法案,或稱容器押金法,針對老線州。最近,她成功地為華盛頓特區的泡沫食品包裝禁令進行遊説。“我是讓它明年實施而不是三年後實施的原因,”勞森説。

然而,專注於瓶子和袋子這兩個在全國各地城市和州的環境政策主題,可能會忽視大局。威爾遜提供了一個例子。他航行了超過35,000海里,訪問了五個海洋旋渦中的四個。他説,德克薩斯州大小的“垃圾帶”的流行形象是一種誤解。這不是一個垃圾島,而是一系列洋流的結合。

“如果你在一個完全星光璀璨的夜晚,沒有任何光污染,並將那種景象投影到水面上,星星將代表塑料碎片,而空白的空間將是海洋的表面,”威爾遜説。“海洋中大多數東西的大小為5毫米。它看起來像水面上的五彩紙屑。”

(順便提一下,顆粒污染的壓倒性丰度是你絕對無法用一堵62英里長的浮動牆清理大太平洋垃圾帶的原因。任何能夠清理出所有塑料污染的東西也會清除浮游生物,導致海洋的死亡。)

在海洋和海灣之間,問題可能並沒有太大不同。塑料在大西洋的薩爾戈薩海的薩爾戈薩海藻中積累,幼年海龜在這裏安全地成長,免受捕食者的威脅。同樣,充滿塑料的水下草叢在切薩皮克灣中充當幼魚的育嬰室。

在海洋和海灣之間,問題可能並沒有太大不同。塑料在大西洋的薩爾戈薩海的薩爾戈薩海藻中積累,幼年海龜在這裏安全地成長,免受捕食者的威脅。同樣,充滿塑料的水下草叢在切薩皮克灣中充當幼魚的育嬰室。

海洋對宏觀塑料垃圾的適應能力相對較強:一個塑料桶最終會成為某隻小螃蟹的家。但海洋動物無法進化以適應可以吞下的塑料,這對淡水和海洋生態系統來説都是一個大問題。8月底發佈的一份報告由美國國家科學院院刊指出,全球約90%的海鳥已經攝入了塑料。同一篇論文預測,到2050年,99%的海鳥物種將攝入塑料。

Pandian——另一個像我一樣努力不讓自己從帆船上掉下來的陸地人——從哲學的角度框架塑料問題。

“塑料無處不在。正如[威爾遜和勞森]向我們展示的那樣,你無法去任何地方而不看到我們現代文明生活的碎片和殘骸,這些東西往往是為了短暫的目的而設計的,卻可能持續幾個世紀或千年,”他説。“如果你考慮塑料的歷史,這段歷史一直與轉變有關。它總是承諾改變我們的生活。如今,我們也在思考塑料普遍存在所帶來的問題,轉變的概念確實在空氣中瀰漫。”

Pandian補充道:“我們該怎麼辦?我們要如何到達那裏?我説這些是因為我認為塑料和可塑性之間存在關係。塑料不僅僅是指那些東西。塑料是關於它所邀請的、甚至可能要求的我們自身的潛在變化。”

更好地理解我們自己可能是解決水中微塑料污染的關鍵。事實上,關注當地水道可能是拯救海洋的最佳途徑。馬里蘭州的經濟依賴於健康的切薩皮克灣,這使得識別和教育利益相關者變得容易,或者迫使他們妥協。數百萬甚至數十億人依賴於大西洋——這使得它成為一個公地悲劇。

無論如何,目標並不一定是清理當地水道或更廣泛的海洋。也不是要消除塑料。只是簡單地停止將更多塑料投入水中。“這是一個可以解決的問題,”勞森説。

考慮到所有因素,塑料生態學是一個相對較新的領域。環境主義者和海船船長查爾斯·摩爾在1997年專注于海洋塑料污染問題,正如他在他的書中所述,塑料海洋。海洋和淡水環境主義的下一個前沿將是對抗微纖維——通過洗衣機從你的巴塔哥尼亞拉鍊外套中脱落的合成塑料纖維。

考慮到所有因素,塑料生態學是一個相對較新的領域。環境主義者和海船船長查爾斯·摩爾在1997年專注于海洋塑料污染問題,正如他在他的書中所述,塑料海洋。海洋和淡水環境主義的下一個前沿將是對抗微纖維——通過洗衣機從你的巴塔哥尼亞拉鍊外套中脱落的合成塑料纖維。

在此時此刻,勞森希望為她的垃圾拖網項目附上數字(她目前的研究得到了國家魚類和野生動物基金會的支持)。她説,到二月份,她可能會對切薩皮克灣的微塑料污染的數量和質量進行估算——例如,每平方公里有多少微塑料顆粒,或者塑料與生物量的比例。

即使對於切薩皮克灣,這些數字也可能是天文數字。

“僅在北太平洋的塑料數量就比銀河系中的星星還要多,”威爾遜説。“這是宇宙級的令人不安的數字。”

****更正:***這篇文章最初聲明加利福尼亞州單獨通過了一項沒有行業漏洞的微珠禁令。馬里蘭州也通過了一項不允許生物降解微珠的禁令。故事已被更正。