Campaign Zero 揭示了追蹤問題警察工會合同的努力 - 彭博社

Brentin Mock

路透社/安德魯·內爾斯當一個警察部門因濫用職權而曝光時,戲劇上演的三個階段是:

路透社/安德魯·內爾斯當一個警察部門因濫用職權而曝光時,戲劇上演的三個階段是:

第一幕:主要執法官員被解僱/驅逐;

第二幕:成立工作組研究警察執法實踐並提出改進建議;

第三幕:警察部門選擇一些可以接受的建議(首席多樣性官!是的!)並恢復正常運作。

警察部門能否接受的主要決定因素是其警察工會——任何警察改革計劃的常見對立面。工會通常迫使政府在任何重大政策或實踐變更上與工會領導進行協商,即使這些變更是法院命令的。在芝加哥,法院命令該市公開多年的警察不當行為投訴以供公眾訪問,當地警察工會介入,聲稱公開某些記錄將違反其集體談判協議。

彭博社城市實驗室房地產開發商納夫塔利在邁阿密海灘尋找交易,推動佛羅里達州發展美國的駕駛和擁堵率創歷史新高海牙成為全球首個禁止石油和航空旅行廣告的城市一種可負擔的遊牧家居設計努力適應城市生活NFL連禁止攜帶隱蔽武器的法案都無法通過,警察工會 就此對聯盟施加壓力 。警察應該保護和服務公眾,但他們卻被警察工會所控制,這些工會的存在僅僅是為了保護和服務警察。

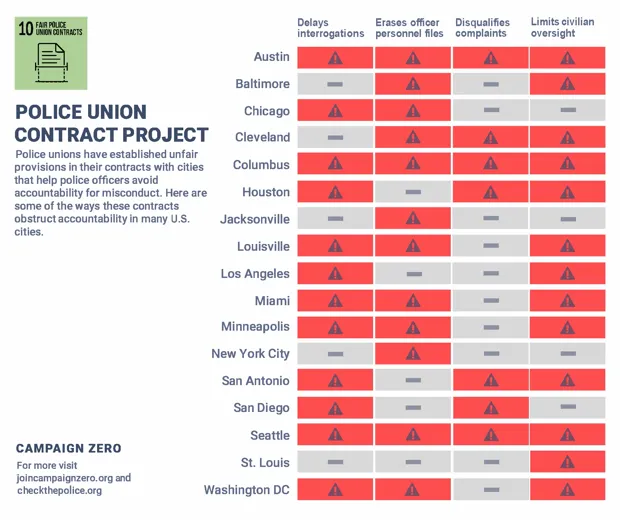

這就是為什麼與“黑人的命也是命”相關的活動家們創建了一個新運動,揭示了警察工會集體談判中一些更為棘手的條款。Campaign Zero的 警察工會合同項目對各城市警察部門之間的談判協議進行了評分。活動家們使用四個主要標準來評估這些合同如何妨礙警察問責措施。在他們目前審查的17個城市中,奧斯丁、俄亥俄州的哥倫布和西雅圖在所有四個標準上都被標記為紅旗,如下所示。

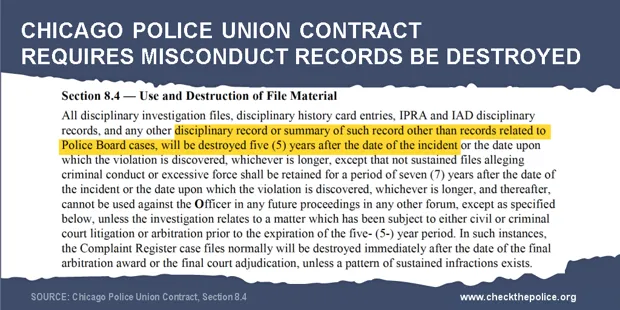

Campaign Zero 警察工會合同項目Campaign Zero衡量的標準之一是警察工會合同是否要求抹去警察人員檔案,這在芝加哥是一個 重大問題,如上所述。那裏的警察工會辯稱,集體談判協議為超過四年的人員記錄提供了《信息自由法》請求的豁免。

Campaign Zero 警察工會合同項目Campaign Zero衡量的標準之一是警察工會合同是否要求抹去警察人員檔案,這在芝加哥是一個 重大問題,如上所述。那裏的警察工會辯稱,集體談判協議為超過四年的人員記錄提供了《信息自由法》請求的豁免。

一個初審法院確實對工會頒發了禁令,禁止將舊檔案交給公眾。記者們一直在法庭上爭取解放這些記錄,以便他們能夠報道那些有 對平民的虐待歷史但逃避懲罰的警察。

這遠不是芝加哥警方或市政府試圖將不當行為檔案隱瞞於公眾的唯一案例。在2001年 Doe訴Marsalis案中,涉及一名被控性侵犯女性的芝加哥警察,聯邦法院法官否決了市政府試圖保護與該案相關文件不被媒體披露的請求。美國地方法院法官魯本·卡斯蒂略在他的 裁決中説:

簡單來説,普通芝加哥市民厭倦了成為重複警察不當行為的受害者——無論是直接還是間接。警察不當行為在我們的民主社會中造成了終極的“輸/輸”局面。……具有諷刺意味的是,普通市民不僅遭受這些無法量化的損失,還被要求承擔當地社區在被迫為執法人員的不當行為買單時的費用。事實上,作為本案被告的芝加哥市最近同意支付1800萬美元以解決一起嚴重的警察不當行為案件。……這種醜陋而昂貴的症狀必須結束。

這並沒有結束。在2009年,在 Bond v. Utreras 的裁決中,美國地區法官瓊·漢弗萊·萊夫科夫裁定反對警察部門再次希望將警察不當行為檔案置於保護令之下。萊夫科夫在她的 裁決中説:

公眾對監督其警察的行為有重大利益,並有權知道不當行為的指控是如何被調查和處理的。如果沒有這些信息,公眾將無法監督那些被賦予非自願逮捕和拘留個人的特殊權力的個人和機構。在如此重要的情況下,[警察]根本不能被允許在秘密中運作。

還有很多類似的案件。這也許就是為什麼芝加哥警察工會一直依賴於其合同中的一項 條款,以銷燬超過五年的記錄。媒體倡導者在法庭上爭辯稱,集體談判協議條款應 遵守現有的陽光法,而不是 凌駕於其上。

作為隱形學院創始人傑米·卡爾文在一份法庭簡報中寫道,旨在阻止警察工會銷燬舊警察檔案的特權:“任何放棄FOIA義務並限制公眾FOIA權利的集體談判協議條款都將無效,因為它違反了良好運作的民主所需的公共政策。”

Campaign Zero的警察工會項目然而,正如Campaign Zero的警察工會項目所示,芝加哥並不是唯一一個警察工會試圖刪除警察不當行為歷史的城市。在巴爾的摩,警察部門會從警察的檔案中刪除任何不當行為的指控,如果投訴因任何原因被駁回。在克利夫蘭,口頭警告和書面警告在六個月後會從警察的檔案中刪除,而更嚴重的紀律處分在兩年後被刪除。在明尼阿波利斯,上個月一名警察殺死了一名無武裝的非裔美國人賈馬爾·克拉克,那些沒有導致警察受到紀律處分的調查根本不會被記錄在他們的個人檔案中。

Campaign Zero的警察工會項目然而,正如Campaign Zero的警察工會項目所示,芝加哥並不是唯一一個警察工會試圖刪除警察不當行為歷史的城市。在巴爾的摩,警察部門會從警察的檔案中刪除任何不當行為的指控,如果投訴因任何原因被駁回。在克利夫蘭,口頭警告和書面警告在六個月後會從警察的檔案中刪除,而更嚴重的紀律處分在兩年後被刪除。在明尼阿波利斯,上個月一名警察殺死了一名無武裝的非裔美國人賈馬爾·克拉克,那些沒有導致警察受到紀律處分的調查根本不會被記錄在他們的個人檔案中。

需要注意的是,僅僅因為對警察的公民投訴沒有得到支持或沒有導致某種形式的懲罰,並不意味着沒有發生警察不當行為。在明尼阿波利斯,提交警察投訴的人通常 沒有得到回覆,關於是否進行了調查,更不用説結果了,而 州政策也是如此。

其他公民投訴可能會被撤回,因為某人未能出席聽證會或不配合後續調查。這種情況發生是可以理解的:人們 害怕報復,因為他們與藍色壁壘對抗。那堵牆通常是通過警察工會合同加固的,旨在抹去警察的歷史——或許是因為擔心公民有一天可能會因反覆的騷擾和虐待而合法報復。