共居空間簡史:從19世紀的寄宿房到千禧一代的複合體 - 彭博社

bloomberg

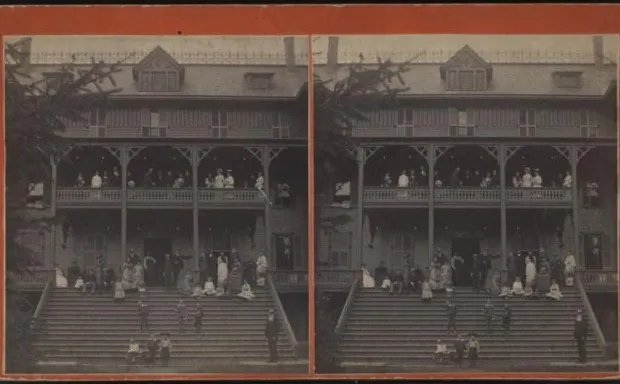

居民們擠滿了紐約一家寄宿房的台階和陽台,大約在1860年。紐約公共圖書館數字收藏我們生活在一個越來越小的微型單元、有限的住房庫存和高昂租金的世界。這是一個一些所謂適應良好、完全理智的成年人 支付共享上下鋪並自願(?!)在城市公社的清晨舞會上醒來的世界。

居民們擠滿了紐約一家寄宿房的台階和陽台,大約在1860年。紐約公共圖書館數字收藏我們生活在一個越來越小的微型單元、有限的住房庫存和高昂租金的世界。這是一個一些所謂適應良好、完全理智的成年人 支付共享上下鋪並自願(?!)在城市公社的清晨舞會上醒來的世界。

但共同居住不僅僅是我們當前住房危機或對早於早上7點的俱樂部音樂的容忍的產物。歷史上有許多住房安排,實際上為新城市移民提供了社交網絡。

遠離家的家

在19世紀和20世紀,女性寄宿房,如西爾維亞·普拉斯在 《鐘形罩》 中所描繪的那樣,成為新居民在不立即陷入公寓尋找混亂之前,適應城市生活的地方。(歷史上,這些建築當然也充當了保護女性貞操的磚石貞操帶,扮演着抵禦城市惡習的角色。)其中一個,位於切爾西的貞德公寓,由一羣修女經營,為“無友的法國女孩”提供了一個家,她們為了作為裁縫或護理人員而移民。

彭博社城市實驗室一種負擔得起的遊牧家居設計努力適應城市生活紐約市警察局局長卡班在聯邦調查中辭職來自路易斯維爾,推動為公共健康種植樹木住房在幾十年中的最嚴重危機在2024年競選中迴響在十九世紀美國的寄宿家庭中,印第安納大學歷史教授温迪·甘伯估計“十九世紀城市居民中,有三分之一到一半的人要麼接納寄宿者,要麼自己就是寄宿者。”而他們不僅僅是年輕女性。關於沃爾特·惠特曼在曼哈頓散步的宣傳冊,在1950年代印刷的美國詩人學院的宣傳冊提到惠特曼和埃德加·愛倫·坡在1840年代的寄宿家庭。在2013年一篇關於寄宿家庭如何塑造城市生活的波士頓環球報文章中,記者露絲·格雷厄姆引用了惠特曼對他遇到的多樣寄宿家庭居民的描述:

“已婚男性和單身男性,老年人和漂亮女孩;女帽商和泥瓦匠;鞋匠、上校和櫃枱小販;裁縫和教師;中尉、遊手好閒者、女士、無能者和律師;印刷工和牧師——‘黑色靈魂和白色靈魂,藍色靈魂和快樂的靈魂’——所有人都‘出去寄宿’。”

隨着本土和外籍勞工湧向城市尋找就業機會,寄宿房成為了一個象徵,甘伯寫道,“這是美國生活短暫性質的象徵。”

在世界大戰期間,寄宿房也為遠離家鄉的工作女性和駐紮在陌生地方的男性提供了臨時住宿。例如,下面的照片顯示了1941年左右來自阿拉巴馬州查爾德斯堡的軍火廠工人。

1941年,來自阿拉巴馬州軍火廠的工人在他們的寄宿房吃晚餐。美國農場安全管理局/國會圖書館在某些情況下,這些寄宿房也保留了某人的原文化,同時幫助他們理解新社區的習俗。例如,去年的電影布魯克林中,其他寄宿者教天真無邪的愛爾蘭移民艾莉斯·萊西(由西爾莎·羅南飾演)如何卷和啃意大利麪,之後她將拜訪她的意裔美國男友的父母。

1941年,來自阿拉巴馬州軍火廠的工人在他們的寄宿房吃晚餐。美國農場安全管理局/國會圖書館在某些情況下,這些寄宿房也保留了某人的原文化,同時幫助他們理解新社區的習俗。例如,去年的電影布魯克林中,其他寄宿者教天真無邪的愛爾蘭移民艾莉斯·萊西(由西爾莎·羅南飾演)如何卷和啃意大利麪,之後她將拜訪她的意裔美國男友的父母。

儘管它們的數量大幅減少,這些類型的住宿仍然很有吸引力,紐約時報在2009年指出。該時報寫道,宿舍宣傳“安全、清潔——尤其在現代紐約中,吸引人的是一個好的房地產交易。”

但這些服務也在利用它們作為一個知名實體的事實,免去了租户進入完全陌生環境的風險。它們提供了一個內置的社區,可以作為仍在建立新社交網絡的人們的替代家庭。在 一篇文章中, 紐約雜誌去年,Catie L’Heureux——她住在城市為數不多的女子寄宿舍之一——寫道:“我在某種多代同堂的姐妹會中共存,等待着獨立的合適時機。”

除了提供食宿,這些空間還承諾居民不必獨自應對這一過程。一位寄宿房東向L’Heureux解釋道:

“你進來,我們確保每個人都吃得好,然後你去做你的工作,追求你的生活夢想。這就像你的一個小家庭。”

自給自足的社區

寄宿房是家庭生活與獨立之間的過渡步驟。寄宿房提供健康的餐食和家務服務,吸引了習慣與大家庭生活的人們,Graham在 環球中指出,對於他們來説,獨自住在單間公寓的想法是不可想象的。

在2015年, SFist使用類似的語言來描述灣區的共同生活空間。該網站質疑當地的共同生活初創公司是否在住房危機中採取了短視的解決方案,提供的昂貴選項僅適合一小部分人羣(即,收入豐厚的年輕科技員工)。但對於那些選擇加入的人,該網站寫道,這些房間充當了“城市的新生宿舍——在孤身一人面對Craigslist之前的墊腳石。”

寄宿房屋的社會動態甚至激發了舞蹈小曲,比如這首1893年的樂譜。紐約公共圖書館數字收藏“成人宿舍”的概念,一種以共享六罐啤酒為標誌的漫長青春期,是一些當代共同生活空間努力擺脱的陳詞濫調。新開設於布魯克林皇冠高地社區的共同生活空間Common的創始人布拉德·哈格里夫斯(Brad Hargreaves)告訴Fast Company,有超過300人申請入住提供的19個房間。(一居室公寓的租金在$1,800到$1,950之間。)“我擔心每個人都是大學生或剛畢業,但情況絕對不是這樣,”哈格里夫斯説。

寄宿房屋的社會動態甚至激發了舞蹈小曲,比如這首1893年的樂譜。紐約公共圖書館數字收藏“成人宿舍”的概念,一種以共享六罐啤酒為標誌的漫長青春期,是一些當代共同生活空間努力擺脱的陳詞濫調。新開設於布魯克林皇冠高地社區的共同生活空間Common的創始人布拉德·哈格里夫斯(Brad Hargreaves)告訴Fast Company,有超過300人申請入住提供的19個房間。(一居室公寓的租金在$1,800到$1,950之間。)“我擔心每個人都是大學生或剛畢業,但情況絕對不是這樣,”哈格里夫斯説。

不過,紐約時報去年指出,這些空間中通常隨意的租賃安排——通常是每次僅30天的合同——為那些可能沒有信用歷史以獲得一年租約的人,或那些在應對城市臭名昭著的“必須賺取月租40倍的嚴苛規則”方面掙扎的人提供了一些靈活性。這是對一個並不為首次租客設立的系統的緩解。

其他房屋通過深奧的興趣來區分自己。位於布魯克林威廉斯堡社區的純房屋,自我宣傳為“高度策劃的志同道合者社區。”就像一艘永久停靠的遊輪,它有一系列安排好的活動:冥想課程、聚餐、按摩、營養諮詢和早晨舞會。租金被描述為“會員費”;而不是簡單地交一張支票,你是在“投資”。這種説法使它成為一個適合有眼光的成年人的地方,而不是那些不想長大的20多歲年輕人。

當它們出錯時

有時,共居空間找不到合適的租客。這在19世紀末的斯圖爾特工作女性之家就是如此。一篇當代的哈珀雜誌文章描述了下圖所示的奢華紐約市設施,稱其為“為品德良好的工作女性提供寬敞、安全和舒適的住所。”該住所設計容納1500名女性,環境優雅,但房租太貴,無法填滿房間,在開業兩個月後關閉。

斯圖爾特的女性工作之家,一座關閉的19世紀寄宿房,過於豪華以至於無法留住租户。紐約公共圖書館數字收藏現代共同居住空間也並不總是成功。例如,位於舊金山的Campus公司在舊金山灣區和紐約市的34棟房屋中出租房間。Campus於2015年8月停止運營。“儘管不斷嘗試改變公司的當前商業模式並探索替代方案,我們仍無法使Campus成為一個經濟上可行的業務,” 一份聲明在公司網站上發佈。

斯圖爾特的女性工作之家,一座關閉的19世紀寄宿房,過於豪華以至於無法留住租户。紐約公共圖書館數字收藏現代共同居住空間也並不總是成功。例如,位於舊金山的Campus公司在舊金山灣區和紐約市的34棟房屋中出租房間。Campus於2015年8月停止運營。“儘管不斷嘗試改變公司的當前商業模式並探索替代方案,我們仍無法使Campus成為一個經濟上可行的業務,” 一份聲明在公司網站上發佈。

這些安排也可能與住房法律相牴觸,紐約市議員 琳達·B·羅森塔爾 在 紐約時報中辯稱。共享房間實際上可能違反住房法律,這些法律有時限制可以共享空間的居民數量。“這關乎一些人偽裝成共享經濟賺取大量金錢,”羅森塔爾 在2015年告訴時報。租金可能在沒有太多通知的情況下上漲;在輪換的室友中,新室友可能帶來許多麻煩。

“我們生活在一個超級孤立的城市,這裏有成千上萬的人,但在這裏可能會感到非常孤獨,”一位布魯克林寄宿房的居民向 時報解釋道。這自從人們開始大規模遷移到城市環境以來就一直如此。雖然你可能不是第一個對日出瑜伽工作坊和素食生酮Kombucha晚餐翻白眼的人,但感到不那麼孤單的確有很多值得喜歡的地方。