過於慷慨?瑞典的歡迎之路岌岌可危 - 彭博社

Amanda Billner, Matthew Campbell

攝影師:大衞·拉莫斯/蓋蒂圖片社在財富、健康和款待方面,瑞典幾乎沒有對手。但正是這些使這個國家成為世界上擁擠人羣希望燈塔的品質,正在使其承受巨大的壓力。

攝影師:大衞·拉莫斯/蓋蒂圖片社在財富、健康和款待方面,瑞典幾乎沒有對手。但正是這些使這個國家成為世界上擁擠人羣希望燈塔的品質,正在使其承受巨大的壓力。

要了解創紀錄的難民湧入如何逼近瑞典慷慨的極限,可以訪問哈姆斯塔德,這是一座14世紀通往北海的門户,以其原始的海灘和高爾夫球場而聞名。這裏沒有空置的公寓,歡迎車隊是一排排破舊、悶熱的拖車,用來安置來自附近競技酒店的溢出人口。在那裏,近400名來自敍利亞、阿富汗等地的尋求庇護者四人一室,幾乎被禁止工作,直到他們的申請得到裁決。這個過程可能需要數年。

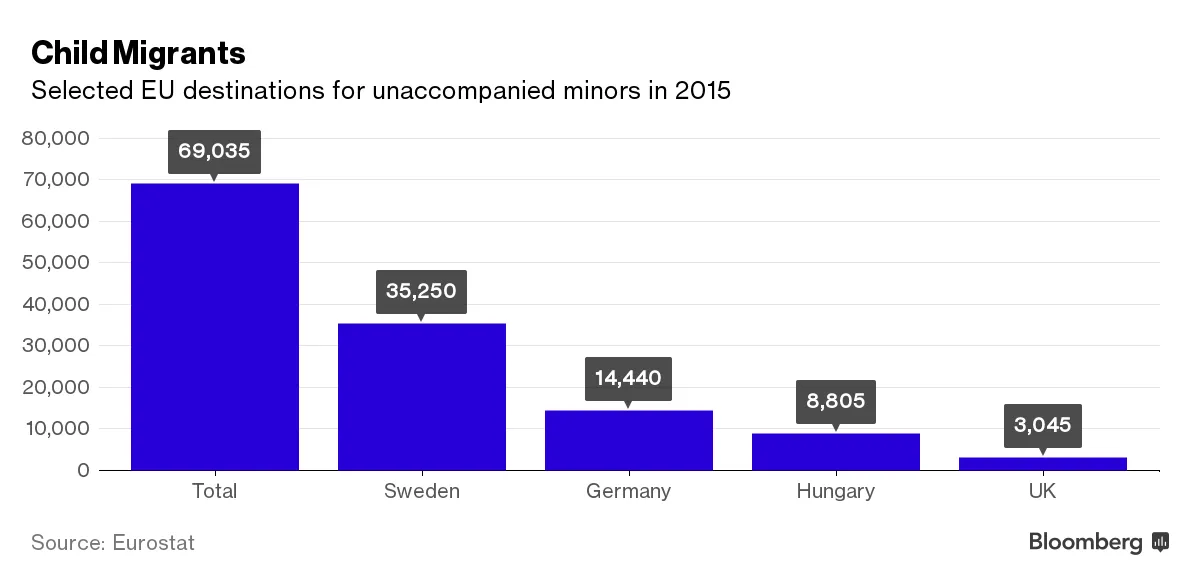

無所事事的男人們擠在大堂裏,只有睡覺和抽煙,而孩子們則騎着自行車在走廊上飛馳。曾經熱鬧的體育酒吧現在變成了清真餐廳,户外游泳池被圍起來並被遺棄。這種場景在瑞典越來越普遍,去年瑞典接納了163,000名難民,約佔其人口的1.6%,相當於美國的510萬。

在瑞典及其北歐鄰國被《經濟學人》雜誌稱為“下一個超級模特”財政審慎的三年後,斯德哥爾摩首創的福利制度開始在自第二次世界大戰以來歐洲最大移民潮的重壓下崩潰。

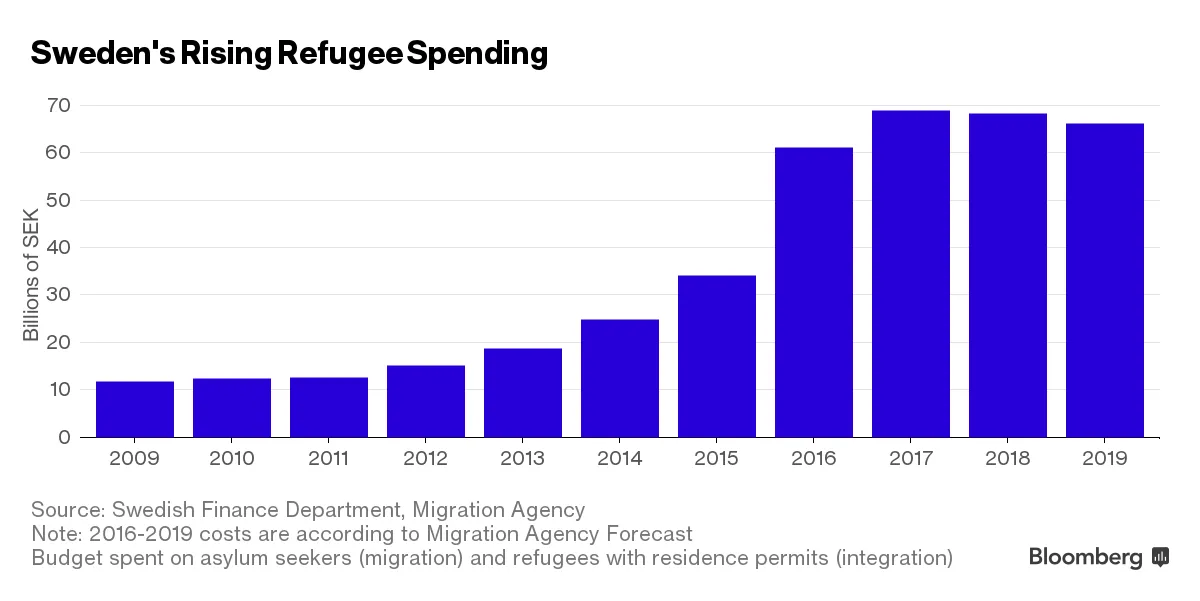

即使是温和的政治家也承認,難民支出的速度,今年有望首次超過瑞典的國防支出,無法在不修訂基於高税收、終身福利、嚴格監管和AAA信用的社會契約的情況下持續下去。

很少有人比艾達·哈吉阿利奇更瞭解斯堪的納維亞福利的危險與承諾。她在五歲時與家人逃離南斯拉夫,定居在哈姆斯塔德,在那裏她擔任副市長,隨後於2014年被任命為瑞典的中等教育部長。而她最擔心的是一個字面上拯救了她生命的模式的可行性。

很少有人比艾達·哈吉阿利奇更瞭解斯堪的納維亞福利的危險與承諾。她在五歲時與家人逃離南斯拉夫,定居在哈姆斯塔德,在那裏她擔任副市長,隨後於2014年被任命為瑞典的中等教育部長。而她最擔心的是一個字面上拯救了她生命的模式的可行性。

“如果我們不進行必要的改變,以維持人們對我們的税款用於正確事務的信任,人們可能會開始懷疑支付是否值得,”29歲的哈吉阿利奇説。“那樣我們就會在人民之間創造新的鴻溝。這不是瑞典模式,這不是我們所知道的瑞典。”

這是一個在整個歐盟範圍內激烈辯論的話題,因為主要是穆斯林的人潮加劇了侵蝕該集團凝聚力的危機,並鼓勵極端主義政黨。即使在瑞典,儘管中間派統治了幾十年,不滿情緒也在上升。民調顯示,執政的社會民主黨的支持率徘徊在50年來的低點24%,而反移民的瑞典民主黨的支持率自2014年選舉以來上升了五個百分點,達到了18%。

投資者已經表達了他們的警覺。

隨着去年底難民湧入的高峯,債券買家要求持有瑞典債務的收益率相較於德國這一歐洲基準飆升至九個月來的最高點。儘管這一差距已經縮小,但政府警告稱,移民支出將進一步擠壓1100億美元的國家預算。民族緊張局勢加劇了壓力,全國各地的難民中心發生了一系列火災和暴力襲擊的威脅。

來自阿富汗的尋求庇護者在瑞典哈姆斯塔德的一個夏季度假勝地觀看,他們在這裏生活了四個月。

來自阿富汗的尋求庇護者在瑞典哈姆斯塔德的一個夏季度假勝地觀看,他們在這裏生活了四個月。

攝影師:大衞·拉莫斯/蓋蒂圖片社對於大多數瑞典公民來説,幾乎沒有疑問,他們的福利國家——對美國保守派如唐納德·特朗普來説是一個令人厭惡的存在,而對左翼人士如伯尼·桑德斯則是靈感來源——是值得保護的。

在19世紀和20世紀初,饑荒和貧困使超過一百萬瑞典人移民到美國。第二次世界大戰後,由於中立使城市和工廠未受損害,瑞典經歷了一場工業繁榮,這得益於國家、工會和主要僱主如沃爾沃和愛立信之間的緊密協調。

今天,瑞典人可以認為自己是地球上最幸運的人之一。82歲的他們的預期壽命比美國人長兩年,家庭淨可支配收入為29,185美元,超過了英國、法國和日本。他們在約60%的最高所得税率上所失去的,換回來的是免費的高質量醫院和學校、龐大的兒童保育和住房補貼計劃,以及一些世界上最安全和現代的城市。

但公共服務提供者表示,如果難民(絕大多數是年輕男性)繼續湧入,他們無法維持這些標準。

在瑞典第三大城市馬爾默,小學主任安德斯·馬爾姆奎斯特表示,他面臨“投資山”的挑戰,以升級老化的設施,即使在最新一輪移民之前。為了跟上,他需要在2023年前建造大約25所新學校,費用高達60億克朗(7.2億美元)——這一金額將消耗該地區的全部投資預算,如果不進行改變,將沒有資金維護現有基礎設施,如道路和橋樑。

馬爾默並不孤單。

馬爾默並不孤單。

在瑞典各地,當地政府正在爭奪稀缺的資金,以建設學校和住房,以容納難民,這些難民正按比例安置,以便於融入。

斯德哥爾摩,這座擁有92萬人口的城市,必須在年底前為2810名新來者找到住所,但它根本沒有空間。因此,官員們計劃在他們保密的地點組建臨時“展館”,以避免鄰里抗議。

在50萬瑞典人平均等待八年才能獲得斯德哥爾摩周邊的租金控制公寓的情況下,為移民建設新住房正成為一個衝突點,哥德堡大學的經濟學家喬基姆·魯伊斯説。他表示,刺激新建設的唯一“合理”方式是解除價格控制,以便開發商有更多的動力去建造,而這一舉措在選民中並不受歡迎。

“沒有哪個現代福利國家的人均難民湧入量能與瑞典相提並論,”魯伊斯説。“我們已經超過了住房狀況的臨界點。”

由於擔心公眾對住房和救助金的反彈,這些救助金對一個有兩個孩子的單身母親來説,價值可達每年28000美元,幾乎與美國普通工人的收入相當,瑞典正試圖收回其開放政策。瑞典首相斯特凡·洛夫文以“不可持續”的到達速度為由,重新實施邊境管控,並承諾加大對被拒絕庇護者的驅逐力度。家庭團聚也在大幅縮減。

難民兒童在瑞典哈姆斯塔德的一所學校裏被看到。

難民兒童在瑞典哈姆斯塔德的一所學校裏被看到。

攝影師:大衞·拉莫斯/蓋蒂圖片社儘管如此,洛夫芬仍試圖看到積極的一面,認為大多數年輕男性的湧入將振興老齡化的勞動力。大約20%的人口超過65歲,而美國僅為14%,目前等待庇護裁決的人中有三分之一不到18歲。

將更多移民,尤其是大多數教育水平遠低於瑞典平均水平的移民,轉入工作崗位面臨着一系列挑戰。

瑞典的工資主要通過行業間複雜的工會與僱主之間的協議設定,這些協議包括對資格的嚴格要求。一旦被僱傭,工人很難被解僱,因此對這一精細調校機制的任何調整都可能顛覆整個系統。

這一結構為擁有技能的人保證了世界上最高的生活標準之一,而沒有技能的人則可能被排除在外:只有四分之一的難民在瑞典的頭八年內找到全職工作。

直到最近,幾乎沒有人質疑瑞典的債務遠低於歐洲平均水平,且不到國內生產總值的一半,擁有成功融入新移民的資源。哈茲迪亞利克,教育部長,以及哈尼夫·巴利,IT企業家和中間黨國會議員,正是這一點的活生生證明。

瑞典學生走過一羣難民兒童。

瑞典學生走過一羣難民兒童。

攝影師:大衞·拉莫斯/蓋蒂圖片社但像哈迪亞利奇一樣,巴利在1990年代作為幼兒從伊朗來到這裏,沒有父母,他開始認為他所收養的祖國可能對自己過於慷慨。

28歲的巴利説:“如果我們不盡快採取行動,我們將會有一大批難民無法進入勞動力市場。”

僅僅想到成為社會的負擔就讓哈桑·阿爾-邦多克嘆息。

這位45歲的律師為了尋找更好的未來逃離了敍利亞的戰爭,先是去了土耳其,然後穿越地中海到達希臘,最終來到了哈姆斯塔德。計劃是找到一份工作,建立一個家,然後把妻子和四個孩子接回來。但那已經是九個月前的事了,他仍然在競技場酒店的法律困境中苦苦掙扎。

邦多克説:“在我的國家,我會在六點鐘醒來,和我的孩子們一起吃早餐,然後去法庭。但在這裏,我就像一隻動物,只會吃和睡。我不想成為二等公民。我想工作。”

--在約翰·卡爾斯特羅姆的協助下。

一個來自阿富汗的小女孩走出她在瑞典哈姆斯塔德的臨時住所。

一個來自阿富汗的小女孩走出她在瑞典哈姆斯塔德的臨時住所。

攝影師:大衞·拉莫斯/蓋蒂圖片社