大型製藥公司想要幫助支付你的處方藥的真正原因 - 彭博社

Ben Elgin, Robert Langreth

在2015年8月,圖靈製藥及其時任首席執行官馬丁·施克雷利購買了一種名為達拉匹林的藥物,並立即將其價格提高了超過5000%。幾天內,圖靈聯繫了患者服務公司(Patient Services Inc.,簡稱PSI),這是一個幫助人們支付昂貴藥物保險共付額的慈善機構。圖靈希望PSI為感染弓形蟲病的患者創建一個基金,這種寄生蟲感染通常用達拉匹林治療。

在剛剛使達拉匹林變得更加昂貴後,圖靈現在又提出要讓它變得更實惠。但這並不是一個令人愉快的故事。這是一個關於為什麼昂貴藥物不斷變得更加昂貴的故事,以及美國納税人如何支持一個十億美元的系統,在這個系統中,慈善捐贈實際上是製藥公司一種非常有利可圖的投資形式——這種投資可能還可以抵税。

刊登於*《彭博商業週刊》*,2016年5月23日至29日。立即訂閲。

刊登於*《彭博商業週刊》*,2016年5月23日至29日。立即訂閲。

插圖:731PSI為超過20種疾病運行類似的項目,迅速接受了圖靈的提議,並建議公司以2200萬美元的捐款啓動,包括160萬美元用於慈善機構的費用。這引起了圖靈的注意。“你看到這些金額了嗎???2200萬美元!!!”,圖靈的高級商業分析總監蒂娜·戈爾班在給同事的電子郵件中寫道。(該文件是國會調查人員在調查該公司的定價時獲得的。)圖靈最終同意為患者基金貢獻100萬美元,以及為PSI的費用提供8萬美元。

PSI 是一個患者援助慈善組織,通常被稱為共付慈善機構。它是七個大型慈善機構之一(還有許多較小的機構),為一些通過政府資助的醫療保險藥物計劃覆蓋的4000萬美國人提供援助。符合收入標準的人可以通過慈善機構獲得大部分或全部自付藥物費用的補助:處方的高額初始共付、被稱為覆蓋缺口或“甜甜圈洞”的另一筆費用,以及更為適中的持續費用。這些費用加起來很快就會變得龐大。在圖靈公司提高達拉匹林價格後,一些在醫療保險下的弓形蟲病患者的初始自付費用高達3000美元。

這僅僅是總費用的一部分。圖靈公司對達拉匹林初始六週療程的新定價為60,000到90,000美元。誰來支付差額?對於醫療保險患者來説,美國納税人承擔了這一負擔。醫療保險並未發佈每年支付給製藥公司的完整數據,但這一點很明確:製藥公司對共付慈善機構的百萬美元捐款可以讓數百名患者不放棄這種新漲價的藥物,使捐贈者能夠從醫療保險中收回數百萬美元。

這些捐款還為製藥公司在面臨價格上漲批評時提供了公關掩護。去年十月撰寫的一份關於如何談論價格上漲的內部圖靈案例研究,今年早些時候由國會發布,其中包含了“反覆提及患者援助計劃”的建議。

“製藥公司並不是出於利他主義原因捐贈數億資金”

“製藥公司説他們在幫助患者獲得藥物,這聽起來很不錯,”阿德里安·福赫-伯曼(Adriane Fugh-Berman)説,她是一位研究製藥營銷實踐三十年的醫生,也是喬治城大學藥理學和生理學的副教授。她表示,這些捐款的意圖是“轉移對高藥價的批評。與此同時,他們正在使醫療系統破產。”

這不僅僅是達拉匹林。在2014年,製藥公司Retrophin——當時由謝克利(Shkreli)領導——收購了Thiola,這是一種治療患者不斷產生腎結石的罕見病症的26年曆史的藥物。隨着Retrophin將該藥物的價格提高了1900%,它還向PSI提供了腎結石患者的共付援助資金。在2010年,Valeant製藥國際公司收購了一對治療威爾遜病的舊藥,這是一種銅在體內積累的冷門疾病。三年後,在一系列最終超過2600%的價格上漲中,Valeant向患者接入網絡(PAN)基金會提供了威爾遜病患者的共付援助資金。

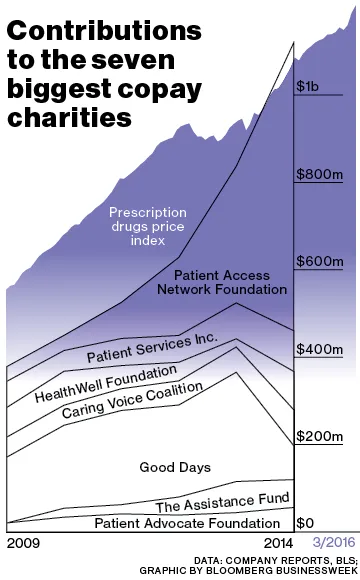

七個最大的共付慈善機構幾乎完全由製藥公司的捐款支持,覆蓋了大量疾病,2014年的總捐款達到了11億美元。這是2010年數字的兩倍多,反映了藥價的激增。福赫-伯曼表示,對於那10億美元的援助,製藥公司“從保險公司那裏獲得了數十億美元的回報。”

“製藥公司並不是出於利他主義的原因捐贈數億美金,”南加州大學藥物經濟學與政策系的教授兼創始主席喬爾·海(Joel Hay)説。這些慈善機構“從來不需要為資金而苦苦掙扎。資金直接落到他們手中。”海和福赫-伯曼都曾在針對製藥公司的訴訟中擔任有償專家證人。

當圖靈公司購買達拉普利並試圖將其年收入從500萬美元提升到超過2億美元時,內部公司文件顯示,患者援助基金的使用被認為是至關重要的。去年五月,在公司進行盡職調查之前,一位高管在電子郵件中警告稱,新高額的共付費用將迫使弓形蟲病患者尋求替代藥物。

“我們希望避免這種情況,”圖靈的首席商業官南希·雷茨拉夫寫道。“解決共付援助的需求是一個關鍵成功因素。”圖靈官員拒絕了採訪請求,但在一封電子郵件中表示,雷茨拉夫所説的“成功”是指“沒有患者因無法支付而被拒絕獲得我們的藥物。”圖靈補充説,它對達拉普利提供高達50%的醫院折扣,並且大多數患者通過如醫療補助等項目以每片僅1美分的價格獲得該藥物。

儘管如此,PSI在其新基金計劃中所列出的文件中包含了一個關於服務於誰利益的線索。文件中寫道:“客户 | 圖靈製藥。”

1983年,達納·庫恩是一名在田納西州傑克遜的長老會教堂工作的年輕人,當時他的生活發生了悲慘的轉折。在一次籌款籃球比賽中,他跳起爭搶籃板,落地時姿勢不當,摔斷了腳。作為輕度血友病患者,庫恩接受了輸血。輸血中含有HIV病毒。庫恩沒有意識到自己被感染,將病毒傳播給了他的妻子,她於1987年去世,留下他獨自撫養他們的兩個年幼孩子。

1983年,達納·庫恩是一名在田納西州傑克遜的長老會教堂工作的年輕人,當時他的生活發生了悲慘的轉折。在一次籌款籃球比賽中,他跳起爭搶籃板,落地時姿勢不當,摔斷了腳。作為輕度血友病患者,庫恩接受了輸血。輸血中含有HIV病毒。庫恩沒有意識到自己被感染,將病毒傳播給了他的妻子,她於1987年去世,留下他獨自撫養他們的兩個年幼孩子。

庫恩成為了血友病患者的倡導者,並在針對那些對HIV風險反應緩慢的製藥公司提起訴訟中擔任原告。他還開始擔任醫院患者的顧問,在這個角色中,他看到了醫療費用如何傷害家庭,即使是那些有保險的家庭。他回憶道,患者們耗盡了他們的積蓄;有些人不得不出售他們的房屋。

他在1989年從自己的廚房桌子上創立了PSI,並在頭七年沒有領取薪水。“正確的幫助可以讓某人留在家中,幫助他們維持工作,並使他們成為社會的有生產力的成員,”現在63歲、身材瘦高、棕色短髮和漸漸變灰的鬍子的庫恩説道。

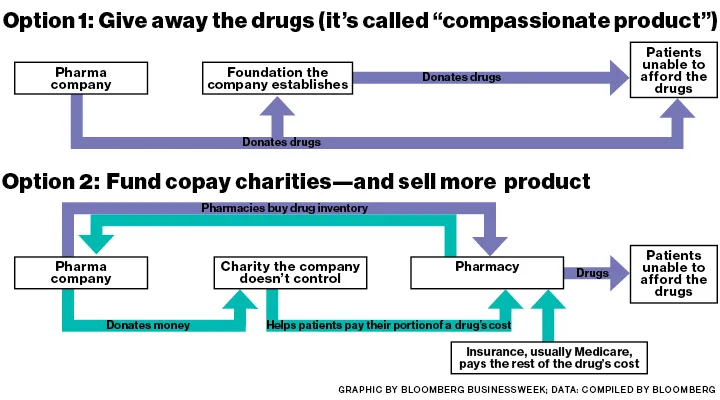

庫恩創建了這個模式,2003年的一項國會法案允許這些慈善機構大規模擴展。那一年,立法者擴大了醫療保險,創建了醫療保險D部分以覆蓋處方藥。這一由納税人資助的大市場對製藥公司來説有一個附加條件:他們可以直接幫助被商業保險覆蓋的患者——而覆蓋藥物共付費用的折扣卡已經變得無處不在——但他們不能對醫療保險患者做同樣的事情。對這些人的直接贈與可能被視為非法回扣,錯誤地引導患者選擇某一公司的藥物而不是更便宜的替代品。

然而,政府政策確實允許“真實的、獨立的”慈善機構幫助醫療保險患者支付藥物費用。製藥公司可以向特定疾病的慈善機構捐款,前提是他們不對這些非營利組織的運作或資金分配施加任何影響。

根據新規則,PSI的收入迅速增長,從2003年的1600萬美元增加到去年的1.28億美元。2014年,該慈善機構表示,其資金的略超過一半來自一家制藥公司,但並未透露捐贈者的名字。前員工表示是諾華;諾華確認其向PSI捐款,但拒絕透露具體金額。

最大的共付費慈善機構PAN基金會的增長更為迅猛,從2010年的約3600萬美元捐款飆升至去年的超過8億美元。該慈善機構表示,約95%的PAN捐款來自制藥行業;根據PAN的税務申報,2014年,五家未具名的製藥公司各捐贈超過7000萬美元。憑藉這羣熱心的捐贈者,PAN在2014年的籌款支出僅為59.7萬美元。這還不到類似規模慈善機構(如美國癌症協會和美國心臟協會)籌款費用的1%。

Kuhn的薪酬隨着PSI的規模增長而增加。2014年,他的薪水為576,000美元,使他成為薪酬最高的共付費慈善機構高管。Kuhn還與他創辦的慈善機構有密切的商業往來。在2004年之前,PSI將其部分運營,包括籌款和項目服務,外包給一家名為Managed Care Concepts的營利性公司,而Kuhn是該公司的共同所有者。該慈善機構還從Kuhn的公司租賃辦公空間。2005年,該慈善機構以106萬美元的價格從Managed Care Concepts購買了辦公大樓,價格比該公司在2000年和2003年支付的價格高出約20萬美元。

在此期間,PSI還向Kuhn支付了476,000美元,用於“對組織持續活動至關重要”的知識產權,根據該慈善機構的税務申報。根據六位前員工和PSI的管理人員的説法,相關的知識產權是一份Excel電子表格,幫助計算患者應獲得多少援助。(在一份書面聲明中,該慈善機構為Kuhn的薪酬辯護,稱其與其經驗相稱。購買自Kuhn公司建築物的價格上漲符合房地產市場的變化。該電子表格的價值是Kuhn所獲得金額的近10倍,由PSI董事會聘請的公司進行評估。)

Kuhn 只在被問及圖靈捐贈時談論 PSI。然後他的語氣變得激烈。“我想確保你不會陷入一個患者因為你寫的東西而死的情況,”他説。“善有善報,惡有惡報。不要繼續往患者身上潑髒水。我們只是試圖給那些在 泰坦尼克號上的人扔救生衣。其他人則試圖往患者身上扔雜物,讓他們沉沒。這太殘酷了。” “沒有 PSI 我早就死了,”來自辛辛那提的退休眼鏡商 Steve Ashbrook 説。他在 2009 年被診斷為慢性髓性白血病,或稱 CML,這是一種從骨髓開始的緩慢發展的癌症。他的醫生開了 Gleevec,這是一種諾華藥物,自 1990 年代以來,幫助將 CML 患者的五年生存率提高到 63%。

Ashbrook 開始服用 Gleevec 時,他的高劑量藥物每月花費 6,000 美元。Ashbrook 每月從社會保障中獲得 1,600 美元,面臨超過 2,000 美元的初始自付費用,以及之後每月 300 美元的費用。起初,諾華給他提供免費藥物,因為製藥公司通常會為無法負擔的患者提供這種幫助。行業對此有一個術語:“同情產品。”Ashbrook 的醫生告訴他關於 PSI 的事,開始服用 Gleevec 一兩個月後,Ashbrook 符合了獲得幫助的條件。PSI 開始覆蓋他的自付費用,而他的醫療保險計劃支付其餘費用。

Ashbrook 説他根本不在乎 PSI 的資金來源。對於數十萬名由共付慈善機構支持的患者來説,這大概都是如此——他們只是感激這份幫助。但 Ashbrook 的故事説明了這個系統如何促成藥物定價,從而擠壓醫療保險。

醫療保險在2014年花費了9.96億美元購買格列衞,因為這款癌症藥物的價格飆升

根據利物浦大學的研究員安德魯·希爾的説法,一年的格列衞供應成本不到200美元。當這款藥物在2001年推出時,其美國價格為每年30,000美元。按照這個價格,它在短短兩年內就能收回開發成本,這一點在2013年發表在醫學期刊*《血液》* 上的一封來自100位癌症專家的信中提到。現在在美國的價格已上漲至每年120,000美元(在全球各地的定價差異很大:例如,在南非為每年25,000美元,在英國為每年34,000美元)。

隨着格列衞價格的上漲,納税人的負擔也在增加。醫療保險在2014年花費了9.96億美元購買該藥物,比2010年增加了158%。大部分增加是由於價格上漲;格列衞在美國的標價從2010年1月到2014年1月上漲了83%,從每顆400毫克的藥丸139美元漲至255美元。(預計未來會有仿製藥降低成本。)

諾華公司的發言人埃裏克·阿爾托夫通過電子郵件表示,該公司的定價並不是,也不應該基於開發和生產藥物的成本。“我們投資於開發新型和現有治療方法,以尋找使更多癌症可治癒的方法,”他説。“這具有挑戰性和風險性,在討論治療定價時需要考慮這一點。”阿爾托夫還表示,自2004年以來,諾華已向共付慈善機構捐贈了3.894億美元。

這些慈善機構努力將他們的工作與製藥公司的定價策略區分開來。“製藥公司確實希望向非營利組織捐款以幫助人們,”庫恩説。“出於什麼原因?我無法回答。”

丹尼爾·克萊因,PAN基金會的首席執行官,表示他的組織對藥品價格沒有影響。“我們不知道任何數據表明像PAN這樣的慈善患者援助組織提供的幫助對藥品價格有任何影響,”他説。在採訪和電子郵件中,其他幾家共同支付慈善機構的負責人也強調了他們與捐贈者的獨立性。

如果一個慈善基金主要支付某種特定藥物的費用,可能是因為與藥物製造商是否為捐贈者無關的原因——例如,某種藥物可能僅僅擁有更大的市場份額。然而,如果一個慈善機構在兩種治療相同疾病的藥物之間支持一種而非另一種,這可能違反醫療保險的反回扣規則。此類違規的刑事處罰可達到每次回扣25,000美元和五年監禁,民事罰款可高達每次違規50,000美元。

為了確保慈善機構和製藥公司獨立運作,聯邦監管機構禁止慈善機構披露其運營的詳細信息,製藥公司可能會利用這些信息來計算其捐贈對其底線的影響。然而,通過《信息自由法》獲得的數據表明,製藥公司能夠贊助主要支持其自身藥物的基金。根據PAN提供給監管機構的數據,在2013年和2014年的16個月期間,PAN基金會有51個疾病基金,其中41個主要來自單一製藥公司捐贈者的資金。在這41個基金中,24個基金為使用其主要捐贈者製造和銷售的藥物的患者支付了大部分共同支付援助索賠。

PAN的Klein表示,所有基金都“嚴格遵守聯邦法規,並且完全獨立於捐贈者進行管理。”慈善機構的負責人表示,他們努力讓資金覆蓋各種藥物,減少藥品製造商主要支持自己客户的機會。“在我們的模式中,資金會分散到許多不同的治療和產品上,”患者倡導基金會的首席執行官Alan Balch説,該基金會為患者提供諮詢,並且還有一個共付計劃。

但多年來,在演示和營銷材料中,一些慈善機構明確向製藥公司推銷捐款如何能幫助他們的利潤。在2004年的PSI通訊中,Kuhn承諾為患者和製藥商提供“雙贏”解決方案。“我們為製藥公司提供了一種將其‘免費產品’計劃轉變為收入的方法,通過尋找長期報銷解決方案,”他寫道。即使在今天,PSI網站上的一位高管描述了與該慈善機構合作的公司“實現了產品使用量的增加”,同時減少了“同情產品的使用。”

另一家慈善機構,慢性病基金,更加明確。在2006年發佈的一本小冊子中,它表示,製藥商對共付慈善機構的捐贈——同樣可能是税前可扣除的——可能比許多公司的營利性項目更有利可圖。“換句話説,”CDF小冊子説,“要實現與您的慈善患者經濟援助計劃相同的回報,您需要運行一個税前的營利性項目,回報率為81%。”

CDF 現在以 Good Days from CDF 的名稱運營。在共付慈善機構經歷了他們所見過的最接近醜聞的事情後,它改變了名稱。2013年,Barron’s 發佈了一篇文章,暗示 CDF 正在創建疾病基金,以幫助捐贈數百萬美元給該慈善機構的製藥公司 Questcor Pharmaceuticals。CDF 為患有 37 種疾病的人提供幫助,但根據 Barron’s 的説法,其中八個基金僅支持一種名為 Acthar 的 Questcor 產品。Acthar 治療從嬰兒痙攣到狼瘡的一系列疾病,但這些疾病還有其他治療方法可用。在額外的宣傳之後,包括幾份來自做空者的詳細報告,他們暗示 Questcor 的銷售是通過與慈善機構的不當密切關係來支撐的,CDF 更換了其首席執行官和董事會。

CDF 現在以 Good Days from CDF 的名稱運營。在共付慈善機構經歷了他們所見過的最接近醜聞的事情後,它改變了名稱。2013年,Barron’s 發佈了一篇文章,暗示 CDF 正在創建疾病基金,以幫助捐贈數百萬美元給該慈善機構的製藥公司 Questcor Pharmaceuticals。CDF 為患有 37 種疾病的人提供幫助,但根據 Barron’s 的説法,其中八個基金僅支持一種名為 Acthar 的 Questcor 產品。Acthar 治療從嬰兒痙攣到狼瘡的一系列疾病,但這些疾病還有其他治療方法可用。在額外的宣傳之後,包括幾份來自做空者的詳細報告,他們暗示 Questcor 的銷售是通過與慈善機構的不當密切關係來支撐的,CDF 更換了其首席執行官和董事會。

CDF “完全否認” 2006 年的宣傳冊,慈善機構的律師和律師事務所 Venable 的合夥人 Jeffrey Tenenbaum 説。他表示,該宣傳冊已經十年沒有使用,並且“與該組織採取的每一項政策和立場完全不一致。”他補充説,與 Questcor 的關係沒有任何不當之處,並且一般來説,製藥公司從這些慈善機構中獲益是沒有問題的,只要他們的捐款對幫助患者是必要的。“當然,製藥公司會有好處,但對公眾的好處更大,”Tenenbaum 説。

衞生與公共服務部在 2014 年對 CDF 事件的回應是告訴所有非營利組織,它將更加仔細地審查疾病基金,以確保它們沒有偏袒製藥公司捐贈者。從那時起,負責監督醫療保險支出的衞生與公共服務部監察長辦公室 (OIG) 在很大程度上批准了大多數慈善機構的運營。

在十二月,監察長對關愛聲音聯盟(Caring Voice Coalition)給予了有利的諮詢意見,該慈善機構去年吸引了1.31億美元的捐款。五名前管理人員和員工表示,關愛聲音偏向於那些是捐贈者的製藥公司,而不是那些不是的。前員工表示,需要捐贈公司藥物的患者得到了迅速的幫助,而那些患有相同疾病但使用其他公司藥物的患者有時被引導離開或被列入等待名單。這些前員工要求不公開他們的名字,因為他們簽署了保密協議,或者他們擔心來自慈善機構高管的報復。

在2011年,關愛聲音為嗜睡症設立了一個基金,Jazz製藥公司進行了捐款。根據銷售比較藥品價格軟件的Connecture,Jazz生產的嗜睡症藥物Xyrem,自2007年以來價格上漲了超過1000%,現在典型患者每年的費用約為89,000美元。兩種當時治療嗜睡症的藥物Provigil和Nuvigil是由一家名為Cephalon的公司生產的,而該公司並不是關愛聲音的捐贈者。當嗜睡症患者聯繫關愛聲音時,使用Xyrem的患者通常可以期待迅速獲得幫助,前員工表示。使用Provigil或Nuvigil的患者則被轉回Cephalon。能夠證明Cephalon的基金會拒絕提供幫助的患者將被加入關愛聲音的等待名單。一位前經理表示,他不記得有人從等待名單上移除並獲得幫助。

在5月10日,Jazz製藥公司宣佈,司法部已對與該公司支持提供醫療保險患者財務援助的慈善機構相關的文件發出了傳票。Jazz的披露特別提到了Xyrem,但沒有提供關於哪些與特定慈善機構的關係受到審查的細節。該公司拒絕對此傳票發表評論。

目前尚不清楚Jazz為Caring Voice貢獻了多少資金,但一位公司發言人確認自2011年以來該公司一直在捐款,並表示公司在決定慈善機構支持哪些患者方面沒有角色。在一份電子郵件聲明中,Caring Voice的總裁Pam Harris表示,該非營利組織的項目涵蓋了各種藥物,其工作人員使用統一標準來確定患者獲得幫助的資格,無論他們使用哪些藥物。“援助的授予與任何捐贈者的利益無關,”Harris説。她拒絕回答其他問題。

今年早些時候,聯合支付慈善機構在巴爾的摩的海悦酒店召開了一次會議,他們的工作人員與來自諾華、強生、默克、基因泰克和其他製藥公司的代表進行了交流。

一個小組討論集中在“OIG監督”和“患者援助的意見和發展”上。另一個則集中在“法律和合規考慮”上。第三個討論了“製造商/基金會關係”。彭博商業週刊不被允許聽取會議內容;在簽到處,一名會議工作人員告訴記者,即使支付了2399美元的入場費,記者也不受歡迎。

在酒店大堂,行業的創始人Kuhn獨自坐着,吃着簡單的早餐。他對回答更多問題持謹慎態度,並對訪問PSI辦公室的請求表示拒絕。他要求保證故事不會損害他所建立的系統。Kuhn説,這些慈善機構“都是完全合法的。”幾周前,他在電話中表達了類似的擔憂。“我不想看到人們對非營利基金會產生無知的問題,”Kuhn説。

他説,如果政府迫使慈善機構擴大資金以涵蓋多種疾病和更多藥物,製藥公司可能會撤回支持。“一些基金會可能不得不關閉項目,因為它們變得太廣泛。”

這是否是因為製藥公司不會支持慈善機構,如果他們不能確保自己也在受益?

庫恩説:“當然。” “我們生活在一個資本主義社會。每個人都需要賺一點錢。”

為什麼藥品價格不斷上漲?