特朗普的崛起迫使兩黨改變 - 彭博社

Peter Coy

一位與會者在2016年7月6日於俄亥俄州辛辛那提的唐納德·特朗普活動外揮舞着競選旗幟。

一位與會者在2016年7月6日於俄亥俄州辛辛那提的唐納德·特朗普活動外揮舞着競選旗幟。

攝影師:盧克·沙雷特/彭博社丹尼爾·阿克森,一位終身共和黨人,計劃在這個秋天投票給希拉里·克林頓。這位海軍老兵和通用汽車的前首席執行官兼董事長表示,唐納德·特朗普缺乏擔任總司令的氣質。然而,阿克森更擔心的是,特朗普及其所代表的一切不僅僅是偶然,而是共和黨的未來。“我認為對這個黨有真正的威脅,”他説。“看到正在發生的事情讓人感到不安。”

我們喜歡把兩個主要政黨視為固定的、已知的量,就像驢子和大象。但它們一直都是變色龍。民主黨可以追溯到1792年。共和黨則可以追溯到1854年。它們通過與時俱進而生存,有時甚至是根本性的變化,甚至在關鍵問題上交換立場,無論是民權、外交政策還是税收。共和黨英雄羅納德·里根的政治生涯始於新政民主黨。他在1962年註冊時進行了更改,然後才競選公職。他始終堅持説他不是改變的人:“我沒有離開民主黨。是黨離開了我。”

里根總統競選海報來源:DAVID J. & JANICE L. FRENT/CORBIS VIA GETTY IMAGES身份的問題在今年對共和黨人來説比往年更為深刻,他們將於7月18日在克利夫蘭召開會議。特朗普拒絕了他所在政黨所代表的許多立場——或者説,直到現在所代表的立場。正因如此,一些黨內老手如阿克森仍然將他視為一個不配的闖入者。除了他在今年的初選中獲得的選票比任何正統的共和黨人都要多——而且,恰好是任何其他共和黨人所獲得的初選票數的最多。“我認為,當一個候選人擁有如此程度的政治支持時,你不能將其視為偶然,”詹姆斯·西科尼説,他曾為里根總統工作,後來成為喬治·H·W·布什總統的副幕僚長,但今年投票支持希拉里。

里根總統競選海報來源:DAVID J. & JANICE L. FRENT/CORBIS VIA GETTY IMAGES身份的問題在今年對共和黨人來説比往年更為深刻,他們將於7月18日在克利夫蘭召開會議。特朗普拒絕了他所在政黨所代表的許多立場——或者説,直到現在所代表的立場。正因如此,一些黨內老手如阿克森仍然將他視為一個不配的闖入者。除了他在今年的初選中獲得的選票比任何正統的共和黨人都要多——而且,恰好是任何其他共和黨人所獲得的初選票數的最多。“我認為,當一個候選人擁有如此程度的政治支持時,你不能將其視為偶然,”詹姆斯·西科尼説,他曾為里根總統工作,後來成為喬治·H·W·布什總統的副幕僚長,但今年投票支持希拉里。

西科尼説得有道理:特朗普可能剛好找到了新共和黨的脈動核心。在2014年,當他競選總統的想法只有他自己知道時,皮尤研究中心根據美國成年人對包括移民和槍支管控在內的23個問題的回答,將他們分為八個大致相等的羣體。毫無疑問,“商業保守派”和“堅定保守派”在許多問題上往往意見一致,“堅定自由派”和低收入的“信仰與家庭左派”也是如此。

皮尤發現了一些選民在經典的左右連續體之外的問題。比如,商業保守派和年長的、受教育程度較低的堅定保守派在美國是否應該“專注於國內事務”這一問題上相距甚遠。堅定保守派更具孤立主義傾向。今天,他們構成了特朗普的核心支持者,當他威脅減少美國對北約的承諾時,他們為他歡呼。左派也存在分歧。皮尤發現,82%的信仰與家庭左派同意大多數人只要願意努力工作就能取得成功,但只有29%的堅定自由派有這種感覺,儘管他們的收入更高。

特朗普的共和主義品牌在很大程度上依賴於皮尤的堅定保守派的支持,而對商業保守派的依賴則較少,後者在貿易和移民問題上與他分歧。他還跨越黨派,吸引皮尤所稱的“受壓迫的懷疑者”,這是一個主要由白人組成的羣體,2014年時傾向於民主黨,但認為政府浪費,認為移民是負擔,並同意“生活中的成功是由我們無法控制的力量決定的。”

特朗普的共和主義品牌在很大程度上依賴於皮尤的堅定保守派的支持,而對商業保守派的依賴則較少,後者在貿易和移民問題上與他分歧。他還跨越黨派,吸引皮尤所稱的“受壓迫的懷疑者”,這是一個主要由白人組成的羣體,2014年時傾向於民主黨,但認為政府浪費,認為移民是負擔,並同意“生活中的成功是由我們無法控制的力量決定的。”

在特朗普出現之前,共和黨就一直在努力維持一組多樣化的投票羣體。熱愛聖經的宗教信徒與允許墮胎、非刑事化大麻的自由意志主義者保持距離,後者對接受補貼的首席執行官持懷疑態度。傳統上將黨團結在一起的粘合劑是對小政府和低税收的支持。

埃爾頓·約翰與唐納德和伊萬娜·特朗普攝影師:LIFE圖片收藏/Getty Images現在情況有所不同。特朗普明確表示,縮小政府對他來説不如“讓美國再次偉大”重要。他反對削減社會保障和醫療保險。保守派對他的減税承諾持懷疑態度,因為他沒有勾勒出可行的支出削減來為此支付。他在移民和貿易問題上的立場與黨的自由市場議程相沖突。在社會問題上,他也偏離了黨的正統立場。雖然反對墮胎,但他讚揚了計劃生育組織。他自誇有“那麼多恰好是同性戀的美好友人。”

埃爾頓·約翰與唐納德和伊萬娜·特朗普攝影師:LIFE圖片收藏/Getty Images現在情況有所不同。特朗普明確表示,縮小政府對他來説不如“讓美國再次偉大”重要。他反對削減社會保障和醫療保險。保守派對他的減税承諾持懷疑態度,因為他沒有勾勒出可行的支出削減來為此支付。他在移民和貿易問題上的立場與黨的自由市場議程相沖突。在社會問題上,他也偏離了黨的正統立場。雖然反對墮胎,但他讚揚了計劃生育組織。他自誇有“那麼多恰好是同性戀的美好友人。”

前眾議院多數黨領袖埃裏克·坎託(Eric Cantor)表示,共和黨領導層只能怪自己,特朗普成為其事實上的領導者。“共和黨領導人通過‘過度承諾和未能兑現’為特朗普創造了機會,”坎託説,他現在是摩利斯(Moelis)這家精品投資銀行的副董事長。“黨無法與人們的問題建立聯繫,並展示我們有解決他們問題的方案,這已成為一個重大挑戰。”

頂級共和黨人對民主黨是否能從共和黨的混亂中獲益、獲得更多商業支持存在分歧。到目前為止,特朗普成功阻止了對沖基金經理保羅·辛格(Paul Singer)和其他人阻止他提名的努力。他通過僅僅不成為希拉里·克林頓,團結了大部分黨的國會核心小組。“民主黨人不再懷疑商業;他們現在蔑視商業,”坎託説,他指出克林頓在競選中向左轉,以抵禦參議員伯尼·桑德斯(Bernie Sanders)並贏得參議員伊麗莎白·沃倫(Elizabeth Warren)的支持,後者都是對美國企業的直言不諱的批評者。“我認為你不會看到商業説,‘嘿,民主黨給我們提供了一個更好的家。’”

前布什助手西科尼(Cicconi)比坎託更擔心首席執行官會轉向藍方。他表示,特朗普摧毀了傳統的共和黨議程,卻沒有發展出可用的替代方案:“沒有連貫的基本理念。他的立場非常分散。當你剝離候選人時,政黨必須在與另一黨之間有意義。否則就沒有政黨的必要。”西科尼現在是AT&T服務公司的高級執行副總裁,他以自己的經驗發言:他在1988年負責共和黨的平台撰寫過程。“我不知道他們今年怎麼寫平台,”他説。

特朗普對貿易和其他問題的民主黨立場的擁抱給其他與他立場不同的共和黨候選人帶來了麻煩。這也給克林頓提供了一個機會,可以繞過並吸引那些在共和黨暴露的右側的商業導向選民。“如果克林頓政府以一種商業表現良好、GDP增長等方式進行自我管理,我認為你會發現許多商業界的支持轉向,”西科尼説。

這可能使今年的選舉變得像1932年那樣具有變革性,當時富蘭克林·D·羅斯福建立了他的“新政”聯盟,或1968年,當時民主黨失去了南方。然而,預測一次重組是棘手的。政治身份是意識形態、歸屬感和歷史偶然的混合物。黑人在幾十年裏堅定支持共和黨,因為那是亞伯拉罕·林肯的立場。民主黨成為吉姆·克勞南方的黨派,監督一個對黑人利益敵對的機器。但南方黑人與主導20世紀前半葉共和黨的繁榮保守的白人北方人形成了奇怪的同盟。需要一個大帳篷來容納如此不同的選民。

這可能使今年的選舉變得像1932年那樣具有變革性,當時富蘭克林·D·羅斯福建立了他的“新政”聯盟,或1968年,當時民主黨失去了南方。然而,預測一次重組是棘手的。政治身份是意識形態、歸屬感和歷史偶然的混合物。黑人在幾十年裏堅定支持共和黨,因為那是亞伯拉罕·林肯的立場。民主黨成為吉姆·克勞南方的黨派,監督一個對黑人利益敵對的機器。但南方黑人與主導20世紀前半葉共和黨的繁榮保守的白人北方人形成了奇怪的同盟。需要一個大帳篷來容納如此不同的選民。

兩個政黨在1960年代開始沿着今天的意識形態劃分進行組織。德克薩斯州的民主黨總統林登·約翰遜面對黨內成員,通過了1964年的《民權法案》,這催生了共和黨的南方戰略——對白人選民的吸引,最終使前南方邦聯州轉向共和黨,就像黑人湧入民主黨一樣。這花了幾十年時間;即使在1992年,比爾·克林頓作為南方民主黨人贏得了總統職位。但到2014年,幾乎所有的自由派都被排擠出共和黨,幾乎所有的保守派也離開了民主黨。

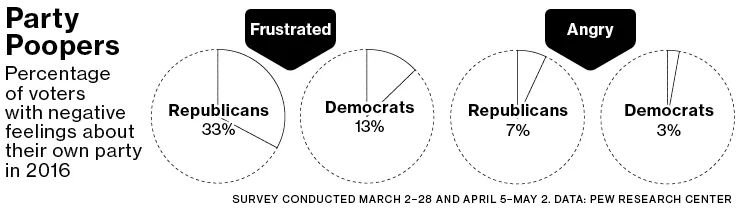

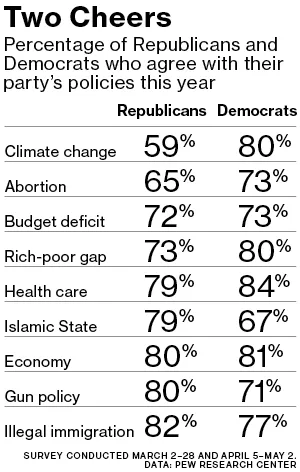

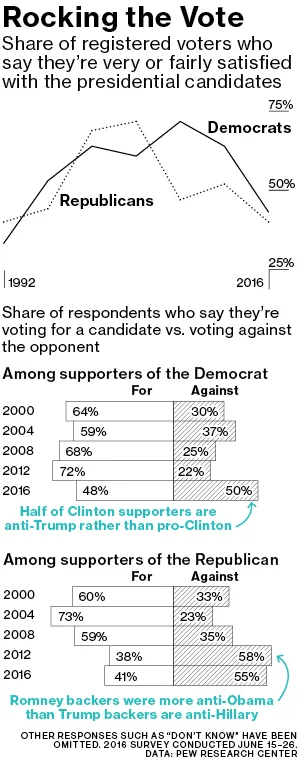

比爾·克林頓在1992年競選期間,在一輛旅遊巴士前向人羣揮手致意。攝影師:Ralf-Finn Hestoft/CORBIS/Corbis via Getty Images令人印象深刻的是,儘管自身成員的不滿,兩個政黨仍然設法生存下來。今年春天的一項皮尤調查發現,只有四分之一的共和黨人和民主黨人對自己的政黨感到熱情。許多人感到沮喪。如果美國是一個議會制系統,可能會有至少四個主要政黨。共和黨將沿着意識形態的界限分裂為兩個派別,一個是自由主義色彩的商業派,另一個是宗教保守派。民主黨也是如此,它努力將社會自由但財政保守的選民與那些支持政府幹預的選民團結在一起。

比爾·克林頓在1992年競選期間,在一輛旅遊巴士前向人羣揮手致意。攝影師:Ralf-Finn Hestoft/CORBIS/Corbis via Getty Images令人印象深刻的是,儘管自身成員的不滿,兩個政黨仍然設法生存下來。今年春天的一項皮尤調查發現,只有四分之一的共和黨人和民主黨人對自己的政黨感到熱情。許多人感到沮喪。如果美國是一個議會制系統,可能會有至少四個主要政黨。共和黨將沿着意識形態的界限分裂為兩個派別,一個是自由主義色彩的商業派,另一個是宗教保守派。民主黨也是如此,它努力將社會自由但財政保守的選民與那些支持政府幹預的選民團結在一起。

開國元勳通過建立一個要求政府領導人贏得絕對多數的選舉制度來壓制少數黨,而不是像許多議會制系統那樣只需贏得相對多數。他們擔心詹姆斯·麥迪遜在《聯邦黨人文集》第10號中所稱的“國內派系和叛亂”。一個分裂的政黨太小,無法贏得選舉,因此沒有分裂的意義,約翰霍普金斯大學的政治科學家丹尼爾·施洛茲曼説。政黨不會分裂,而是會重塑自己,有時會達成讓任何人都不滿意的妥協。“傑西·傑克遜曾經説過,一個政黨需要兩隻翅膀才能飛翔,”民主社會學生組織的共同創始人湯姆·海登説,他後來在加利福尼亞州立法機構任職,並參與撰寫全國民主黨平台。

開國元勳的共識構建架構在社交媒體和選區劃分等創新的影響下部分被削弱。在線學術期刊 PLOS One 發佈的圖形分析顯示,國會中的黨派分歧比二戰後立即出現時要深得多。“黨派主義在過去60多年中呈指數增長,” 作者們寫道,作者包括賓夕法尼亞州立大學的Clio Andris和麻省理工學院的David Lee。

共和黨的發源地在威斯康星州的Ripon。攝影師:MPI/Getty Images不在國會山工作的美國人也感到更加敏感,但往往與他們在國會的代表方式不同。“大多數美國人在意識形態上並不一致,”斯坦福大學政治學家David Broockman説。“他們有混合的自由主義和保守主義信念,而這種混合對不同的人來説是不同的。”

共和黨的發源地在威斯康星州的Ripon。攝影師:MPI/Getty Images不在國會山工作的美國人也感到更加敏感,但往往與他們在國會的代表方式不同。“大多數美國人在意識形態上並不一致,”斯坦福大學政治學家David Broockman説。“他們有混合的自由主義和保守主義信念,而這種混合對不同的人來説是不同的。”

特朗普的觀點常常被批評者稱為不連貫,但Broockman表示,只有在與兩黨的當前政策配置相比時,它們才顯得不連貫。“三十年前、六十年前、九十年前,不同的事情應該與不同的事情相配,”他説,並引用了馬里蘭大學政治學家David Karol的研究。在他2009年的書中, 美國政治中的黨派立場變化:聯盟管理,Karol寫道:“政治家保持忠誠的民主黨人或共和黨人聲譽的唯一方法是當黨派立場變化時,採納新的黨派立場。”

政黨的形態變化可能讓教條主義的政策專家難以理解,但對許多選民來説,這並不是什麼大事,尤其是那些不參與政黨的人。紐約耶希瓦大學的心理學教授阿里爾·馬爾卡表示,特朗普吸引了那些不要求長期黨內運作人員所期望的意識形態一致性的經驗不足的選民。“正是這些政治參與度較低的人,最不可能在左右維度上對他們多樣的態度進行對齊,”他説。

更重要的是,馬爾卡表示他的研究發現,特朗普可能找到了一個更容易被許多人接受的政治立場組合。那些重視確定性和安全感的保守性格的人,似乎自然傾向於保護主義貿易、限制移民以及強烈擁抱國家認同,而不是自由市場和人員自由流動的清新空氣。

更重要的是,馬爾卡表示他的研究發現,特朗普可能找到了一個更容易被許多人接受的政治立場組合。那些重視確定性和安全感的保守性格的人,似乎自然傾向於保護主義貿易、限制移民以及強烈擁抱國家認同,而不是自由市場和人員自由流動的清新空氣。

作為候選人的特朗普的缺陷有時會掩蓋他告訴選民他們想聽的內容的能力的強大。他在6月28日於賓夕法尼亞州西部的一家鋼鐵和鋁回收廠的貿易演講非常出色。這次他從文本中發言,提出了他對外國作弊者的熟悉論點,但以一種更具程序性、少一些酒吧哲學家的方式。“我將利用每一項合法的總統權力來解決貿易爭端,”他説,並引用了“1962年貿易擴展法第232條”等專業術語。

“南方的工人階級白人已經因文化原因離開了民主黨。好吧,北方的工人階級白人現在因經濟原因正在拋棄民主黨,”民主黨策略師戴夫“泥貓”桑德斯在四月告訴保守派的每日呼叫者。他預測特朗普將像“打小海豹一樣”擊敗克林頓。

即使特朗普在十一月失敗,一個沒有他包袱的特朗普式候選人也可能在2020年對民主黨構成強大的挑戰。黨內的傑布·布什們肯定會試圖重新掌控,爭辯説選舉結果證明他們一直是對的。但很難想象在2016年初選中遭遇失敗的信息如何能突然激勵2020年的選民。

2016年最可能困擾共和黨的,是特朗普與拉丁裔的緊張關係,拉丁裔是增長最快的選民羣體。共和黨高度重視贏得拉丁裔的支持,傳遞美國作為機會之地的理想信息。特朗普承諾驅逐1100萬無證移民並在與墨西哥的邊界上修建牆的計劃威脅到這一努力。儘管一些民調顯示特朗普在拉丁裔中的表現與2012年的米特·羅姆尼和2008年的約翰·麥凱恩並無太大差別,但他對黨內拉丁裔項目造成的損害可能是持久的,杜克大學政治學家約翰·奧爾德里奇説,他是為什麼政黨?第二次審視的作者。

一旦黨改變了它所代表的東西,它可能不會輕易回頭。物理學家將這一過程稱為滯後效應:當一塊鐵被磁化後,即使強大的磁場——在這種情況下是特朗普——被移除,它仍然保持磁性。奧爾德里奇説:“重新調整的有趣之處在於,你不知道會發生什麼,直到你到達那裏。”