土耳其的“共和國”能在埃爾多安的清洗中生存嗎? - 彭博社

Drake Bennett

“像俄羅斯一樣,我們已經走到了新聞報道的盡頭。”

“像俄羅斯一樣,我們已經走到了新聞報道的盡頭。”

攝影師:蓋·馬丁在5月6日下午,土耳其記者詹·鄧達爾正在伊斯坦布爾的查格拉揚法院外與一名電視記者交談時,注意到一名穿着海軍藍風衣、留着鬍子的男子朝他走來,手裏拿着一把手槍。鄧達爾(發音為 DOON-dar)是報紙 公民報 的主編,這是少數仍然公開批評政府的土耳其 媒體機構 之一。他和 公民報 的同事埃爾登·古爾正在等待他們的判決,經過了幾個月的刑事審判。鄧達爾的保鏢在法庭休庭期間留在了裏面。看到手槍,電視記者説:“跑!”

那名留着鬍子的男子開了兩槍,喊道:“叛徒!”鄧達爾側身跳開,肩膀聳起,躲在他的採訪者身後,採訪者則移動以保護他。鄧達爾的妻子迪萊克抓住了襲擊者的右臂,一名站在附近的議員從後面抱住了那名男子。鄧達爾跑了幾步,然後放慢了腳步回頭看。他毫髮無傷,儘管一顆子彈擦過了電視記者的腿。幾秒鐘後,襲擊者跪下,三名便衣警察的槍和十多名電視攝製組的鏡頭對準了他。然後鄧達爾和古爾回到法庭接受判決:古爾被判五年監禁,鄧達爾被判五年零十個月。(在他們的案件上訴期間,他們仍然是自由的。)

特色在 彭博商業週刊,2016年7月25日至31日。立即訂閲。

特色在 彭博商業週刊,2016年7月25日至31日。立即訂閲。

攝影師:Guy Martin 為彭博商業週刊一個面容寬廣、身材修長、灰髮蓬鬆的男子,55歲的Dundar於2015年2月成為 Cumhuriyet的主編。他在今年5月的定罪——Dundar説他是如此多的併發案件的被告,以至於幾乎失去了追蹤——是他一年前發表的一篇報道的結果,詳細描述了土耳其國家情報局如何將武器走私到鄰國敍利亞,最有可能是為了與總統巴沙爾·阿薩德的軍隊作鬥爭的伊斯蘭叛軍。在這篇報道發佈後,土耳其總統和前總理雷傑普·塔伊普·埃爾多安在電視上承諾,負責這篇報道的各方“將付出沉重的代價。”六個月後,Dundar和Gul被指控協助恐怖組織、試圖推翻政府、間諜活動和泄露國家機密。到目前為止,兩人僅因最後一項罪名被定罪。他們已經在審前拘留中度過了三個月,住在伊斯坦布爾的Silivri監獄相鄰的牢房,直到土耳其憲法法院下令釋放他們。

土耳其從未擁有真正自由的新聞媒體。它有着悠久的審查制度傳統,尤其是在其宗教和民族少數羣體的敏感政治問題上。這一切發生在2016年7月15日的血腥政變未遂之前,當時戰鬥機在安卡拉上空盤旋,伊斯坦布爾的軍隊封鎖了博斯普魯斯海峽的兩座橋樑。平民、警察和士兵之間的戰鬥造成290人死亡,1400人受傷。這次政變還展示了土耳其記者的勇氣:CNN土耳其的工作人員無畏地面對一架滿載政變士兵的直升機,他們試圖接管他們的演播室,而一家親政府日報的攝影師Yeni Safak在街頭被槍殺。

大多數 Cumhuriyet的競爭對手由與埃爾多安政府關係密切的公司控制。

大多數 Cumhuriyet的競爭對手由與埃爾多安政府關係密切的公司控制。

攝影師:蓋·馬丁許多土耳其人擔心,未遂政變只會加速獨立新聞業的終結。近年來,土耳其記者描述的氣候比他們記憶中的任何情況都要糟糕。批評政府的電視台被國家衞星廣播公司撤下——其中一家,親庫爾德的IMC電視台,在與鄧達爾和古爾的直播採訪中被撤下。外國記者被驅逐並被拒絕入境,而去年秋天,由埃爾多安黨內一位知名年輕政治家領導的暴徒兩次襲擊了報紙Hurriyet在伊斯坦布爾的辦公室。無國界記者在其世界新聞自由指數中將土耳其列為180個國家中的第151位,介於塔吉克斯坦和剛果民主共和國之間。今年6月,該觀察組織的土耳其代表因涉嫌傳播恐怖主義宣傳被逮捕並拘留。

“像俄羅斯一樣,我們已經走到了新聞事業的盡頭,”長期專欄作家和獨立新聞平台的聯合創始人雅武茲·拜達爾説,該平台是一個位於伊斯坦布爾的非營利組織。在一項將侮辱國家領導人定為犯罪的法律下,過去兩年中,已有超過2000起案件針對記者、漫畫家、教師、一位前土耳其小姐,甚至是學童。自政變以來的幾天裏,發生了大規模的清洗。數萬名軍人、警察和司法人員被解僱或拘留;21000名教師的執照被吊銷;全國所有大學的院長被要求辭職。多個新聞網站被封鎖,二十多家電視和廣播電台的播出許可證被取消。埃爾多安及其辯護者將這些措施辯解為防止國家分裂的必要手段。

“我們認為披露機密信息並使安全人員處於危險之中是非法的,”一位在討論鄧達爾案件時拒絕透露姓名的埃爾多安辦公室官員説。在政變之後,“我們的首要任務是揭示為何和如何有超過200名無辜的人被政變策劃者殺害,並確保這樣的事情不再發生。”

六層高、提前崩潰的 《共和國》 辦公室坐落在一個角落,正對着一個有圍牆的墓地。鄧達爾的辦公室在頂層,透過擠滿窗台的白色蘭花可以看到卡亞拉揚法院。一道8英尺高的圍欄由武裝警衞把守,一側纏繞着葡萄藤,幾年來對投擲在建築物上的手榴彈和自製炸彈幾乎沒有提供保護。2015年1月的致命恐怖襲擊後, 《查理週刊》, 《共和國》 是伊斯蘭世界中唯一重新印刷法國諷刺週刊穆罕默德漫畫的報紙。警方封鎖了整個街區,以防止抗議者聚集。這個春天,伴隨這些圖像的兩位 《共和國》 作家因“煽動公眾仇恨”被判處兩年監禁。像鄧達爾和古爾一樣,他們正在上訴中。

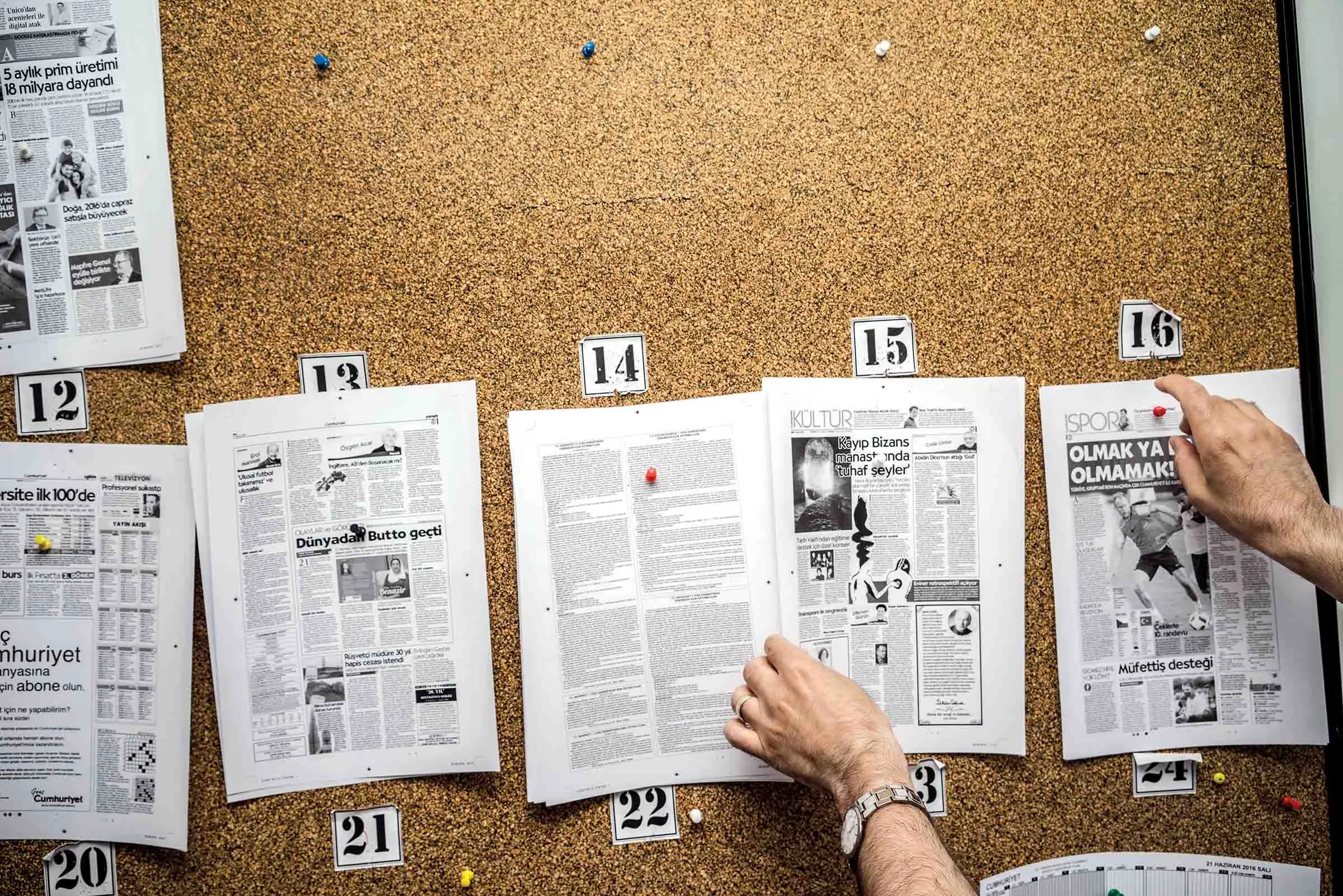

鄧達爾和他的高級員工計劃第二天的頭版。攝影師:蓋·馬丁公民報的每日頭版會議在下午2點舉行,地點在一個斜頂的半木結構天花板下的房間裏。報紙的高級編輯,大多是中年男性,逐一審閲故事列表,一位設計師在一張藍色方格紙的大紙上用鉛筆草擬頭版。在5月底的一個星期三下午,列表上的第一項是德國總理安格拉·默克爾最新訪問安卡拉,討論難民問題。土耳其已經接納了300萬敍利亞流離失所者,並在3月同意接收被歐洲驅逐的移民。

鄧達爾和他的高級員工計劃第二天的頭版。攝影師:蓋·馬丁公民報的每日頭版會議在下午2點舉行,地點在一個斜頂的半木結構天花板下的房間裏。報紙的高級編輯,大多是中年男性,逐一審閲故事列表,一位設計師在一張藍色方格紙的大紙上用鉛筆草擬頭版。在5月底的一個星期三下午,列表上的第一項是德國總理安格拉·默克爾最新訪問安卡拉,討論難民問題。土耳其已經接納了300萬敍利亞流離失所者,並在3月同意接收被歐洲驅逐的移民。

列表下方是埃爾多安內閣的重組,因總理艾哈邁德·達武特奧盧辭職,這是總統繼續集中權力的一部分。會議接着討論了出席總統女兒與土耳其國防承包商繼承人婚禮的將軍和海軍上將人數。然後,報紙年輕的外事編輯皮納爾·埃爾索伊提議刊登一篇關於土耳其軍方與分裂主義的庫爾德工人黨(PKK)在東南部重新交火的 紐約時報雜誌的故事翻譯。由於報道預算有限,24小時宵禁限制了對被圍困城市的訪問, 公民報幾乎沒有其他方式進行報道。鄧達爾提醒埃爾索伊在故事中使用一些更具煽動性的引用時要謹慎。“士兵們正在死去,”他解釋道。過去一年,庫爾德和伊斯蘭國恐怖分子在土耳其殺害了280人。

Dundar在土耳其首都安卡拉長大,他的父母在政府工作。“安卡拉是一個官僚的城市,”他説,帶着不屑的微笑。他的父親是國家情報機構MIT的一名官員,母親則在新聞關係部門工作,發放記者證。對年輕的Dundar來説,新聞工作者的生活有着某種叛逆的魅力。在安卡拉大學學習新聞學後,他在倫敦進行研究生學習,然後回國攻讀博士學位,撰寫了一篇關於土耳其和英國在戰爭期間如何處理國家機密的論文。“當然,現在這很諷刺,”他説。

在接下來的幾十年裏,Dundar在印刷和電視之間遊走。他製作了紀錄片,為NTV頻道和CNN土耳其報道,並出版了40本書籍。三年前,他在被一家更大的報紙Milliyet解僱後,作為專欄作家加入了Cumhuriyet,因為他堅持報道2013年從伊斯坦布爾的蓋齊公園蔓延開來的大規模反政府抗議活動。

Cumhuriyet批評政府的意願使得出售廣告變得更加困難。

Cumhuriyet批評政府的意願使得出售廣告變得更加困難。

攝影師:Guy MartinCumhuriyet有着曲折而輝煌的歷史:它是由土耳其受人尊敬的創始人穆斯塔法·凱末爾·阿塔圖爾克的一位同志創辦的,在1980年代和1990年代的暴力政治中,其六位專欄作家被刺殺。作為一個資金緊張的運營,它由一個基金會擁有,這在一定程度上使其免受政府施加的財務壓力。近年來,土耳其一些最有影響力的報紙和電視台被收購,通常是在埃爾多安的正義與發展黨(AKP)官員的要求下,由那些財富依賴於政府貸款和公共合同的商人收購。“媒體頻道的擁有者實際上是在其他行業——電信、能源、建築——所以存在巨大的利益衝突,”伊斯坦布爾比爾吉大學的媒體研究教授阿斯利·圖恩克説。“他們並沒有批評政府的任何政策。相反,他們正在進行非常明顯的宣傳。”埃爾多安曾誇口説Milliyet的老闆請他建議一位新的主編。

共和國,相反,面臨着尋找願意在其頁面上投放廣告的公司的困難。它的大部分收入來自報攤銷售:其發行量徘徊在50,000左右,售價為1.5土耳其里拉(49美分),比大多數報紙稍貴。這為運營、墨水和紙張以及200名員工的 modest 薪水提供了資金。作為主編,鄧達爾花費大量時間出國接受媒體和公民社會組織的獎項——今年秋天,保護記者委員會將授予他享有聲望的國際新聞自由獎——他已經開始與國際基金會談論幫助資助該報。“我們有來自世界各地的許多獎項,”他説,“但我們不能吃它們。”

這家報紙面臨着所有報紙普遍存在的問題,因為年輕讀者通過社交媒體獲取新聞,而互聯網摧毀了報紙的商業模式。推特在土耳其人中非常受歡迎,這一點政府並沒有忽視。土耳其是全球要求從該服務中刪除內容的政府請求的領導者(俄羅斯排在第二),並且過去曾關閉過推特和YouTube。正義與發展黨(AKP)有一個6000人的社交媒體團隊;政府的批評者可以預期會受到協調的推特攻擊。

當埃爾多安在2003年首次以總理身份上台時,鄧達爾是那些謹慎樂觀的人之一。正義與發展黨主要是一個伊斯蘭政黨,但作為1990年代伊斯坦布爾的市長,埃爾多安專注於改善道路、公共交通和過度徵税的水系統。作為總理,埃爾多安幫助打開了土耳其停滯的經濟,並開始與庫爾德工人黨(PKK)進行談判。作為總統,他成為自凱末爾以來土耳其最有權力的領導人。對鄧達爾來説,最重要的是,埃爾多安對軍方採取了強硬立場,軍方曾以凱末爾的名義在1960年以來四次推翻民選政府。“埃爾多安在一開始就承諾將軍隊排除在土耳其政治之外,他做到了,”鄧達爾説。

這一機制是一系列起訴,始於2008年,指控存在一個大規模的陰謀推翻政府。被告名單逐漸擴大到幾百人,不僅包括高級軍官,還有政治家、律師、活動家、學者和記者。許多指控顯然是捏造的。法醫專家發現,除了其他不一致之處外,所謂的2002年和2003年的 incriminating 文件是使用 Microsoft Office 2007 編寫的。

這些起訴源於正義與發展黨(AKP)與土耳其神職人員費圖拉·居倫(Fethullah Gulen)追隨者之間的聯盟。居倫在賓夕法尼亞州的波科諾山自我流亡,宣揚一種進步版本的伊斯蘭教,並主導着一個全球性的營利性學校和考試準備項目網絡,這些項目帶來資金並培養出熱情的追隨者。居倫主義者在土耳其國家警察和司法系統中佔據重要位置,許多土耳其人對該運動深感懷疑。

在審判之後,首相與居倫主義者發生了分歧。“在土耳其剩下的最後兩個勢力是居倫運動和埃爾多安,他們相互對立,”伊斯坦布爾的中亞-高加索研究所與絲綢之路研究項目聯合中心的分析師加雷斯·詹金斯(Gareth Jenkins)説。2013年12月,居倫主義的警察和檢察官對AKP官員及與黨有關的商人發起了一場轟動的腐敗調查。時任首相的埃爾多安回應稱,解僱或重新分配任何被懷疑為居倫主義者的執法人員。與該運動相關的媒體機構被特別點名,包括Zaman,該國最大的報紙。今年3月,政府接管了該報,派遣防暴警察清理大樓。

埃爾多安的支持者在7月19日由執政黨AKP贊助的集會和音樂會上。攝影師:蓋·馬丁埃爾多安將這次政變企圖描述為這場鬥爭的激烈升級。他將其歸咎於居倫主義的“平行國家”;他將隨之而來的清洗視為一次徹底清除與該運動有關的政府和公民社會的手段。在7月16日的清晨,他將這一陰謀稱為“上帝的禮物”——一個最終清算的機會。

埃爾多安的支持者在7月19日由執政黨AKP贊助的集會和音樂會上。攝影師:蓋·馬丁埃爾多安將這次政變企圖描述為這場鬥爭的激烈升級。他將其歸咎於居倫主義的“平行國家”;他將隨之而來的清洗視為一次徹底清除與該運動有關的政府和公民社會的手段。在7月16日的清晨,他將這一陰謀稱為“上帝的禮物”——一個最終清算的機會。

儘管親政府的新聞媒體遠遠超過批評媒體,但很難找到願意與外國記者交談的記者。我在一個俯瞰格茲公園的人行道咖啡館與一位專欄作家和電視記者見面。我們談了將近兩個小時。她告訴我需要記住的一點是,土耳其沒有真正獨立的媒體。每個媒體機構都與該國的宗教、政治和民族團體中的一個派系相聯繫——伊斯蘭主義者或居倫主義者、亞美尼亞人、凱末爾主義者或庫爾德人——並明顯傾斜其報道。 Cumhuriyet,在她看來,也沒有什麼不同。“在土耳其,每個人都在撒謊,”她説。“每個記者都在編造故事。親政府的報紙編造虛假故事。反政府的報紙也編造虛假故事。人們對此並不道歉。”

在攻擊記者時,她指出,埃爾多安主要使用的是從前任政府繼承的法律。她對一個國家滑向專制的説法表示質疑。埃爾多安幫助緩解了長期以來的禁忌,例如討論國家對阿列維少數民族的迫害或公開宣稱自己的虔誠穆斯林信仰。這有助於解釋為什麼在政變期間,成千上萬的人響應他的號召走上街頭,挑戰軍方。她認為,埃爾多安正在引領一個艱難的過渡,從一個軍方主導、封閉、貧困的國家走向一個現代的、多元的民主。“2016年的土耳其比2002年更民主嗎?是的。2026年的土耳其會比2016年更民主嗎?是的,”她説。“我們正在努力建立一個新的土耳其——一個新的法律體系,一個新的文化,一個新的行政結構——在一個所有鄰國都面臨嚴重問題的地區。”

在我們交談幾天後,記者發了電子郵件,表示對接受採訪感到遺憾。“這是一個非常非常複雜的話題,”她寫道,“國際媒體更喜歡以黑白的方式來呈現它(在某種程度上這是可以理解的)。”

去年底,*《公民報》*刊登了杜達爾在等待審判期間度過的第一個夜晚的經歷。恰好是他的結婚紀念日,當牢房的門關上時,他意外地感到一絲解脱。他的生活變得無法忍受;報紙面臨財務困境,面臨多項刑事指控;還有死亡威脅和他的抵押貸款。他一直渴望逃離,坐在監獄的單人牢房裏,他意識到,“我想要的正是發生了。”他以特有的速度,在獲釋時寫了一本關於他被監禁的書。

杜達爾在法庭上的攻擊者,40歲的穆拉特·沙欣,已被控以多項罪名——他聲稱他只是想給記者上課。至於杜達爾,他努力尋找在西利夫裏監獄中品嚐到的自由感。7月7日,他宣佈將休假。他在給員工的信中寫道,過去一年對他造成了影響:“雖然我對新聞事業的熱情和報道的決心絲毫沒有減退,但我感到身體和精神上都疲憊不堪。”在他宣佈後不久,他飛往漢堡接受另一個獎項。

Dundar在前往法院的路上開車。一個保鏢大多數時候陪伴着他。攝影師:蓋·馬丁在伊斯坦布爾,艾丁·恩金在杜達爾缺席期間負責報紙。一週後,在7月15日的晚上,他回到辦公室,大約在晚上10點到達。起初,他對政變的傳聞持懷疑態度。電視台沒有被接管,社交媒體仍在運作。“我對政變了解很多。我習慣了,我75歲了,”他説。“我告訴我的同事,直到將軍上電視,我才會相信。”

Dundar在前往法院的路上開車。一個保鏢大多數時候陪伴着他。攝影師:蓋·馬丁在伊斯坦布爾,艾丁·恩金在杜達爾缺席期間負責報紙。一週後,在7月15日的晚上,他回到辦公室,大約在晚上10點到達。起初,他對政變的傳聞持懷疑態度。電視台沒有被接管,社交媒體仍在運作。“我對政變了解很多。我習慣了,我75歲了,”他説。“我告訴我的同事,直到將軍上電視,我才會相信。”

當他意識到自己錯了時,報紙派出了五名記者上街,然後出於安全原因將他們召回。整個員工在辦公室待了一整夜——他們最終連續工作了40個小時。凌晨4點,隨着政變似乎在動搖,他們終於決定了第二天的頭條:“民主是唯一的解決方案”,配上一張勝利公民在坦克上擺姿勢的照片。凌晨4:30,外面開始聚集一羣看起來威脅重重的人羣,在員工關燈後散去。最終,恩金和兩位同事在酒店登記入住,休息了幾個小時。

在政變後的日子裏,恐懼和狂喜讓位於土耳其異議記者的陰鬱憂慮。那些在政變前自由批評政府的作家和編輯現在變得更加謹慎。“伊斯坦布爾每晚都有大規模暴力,”一位説。“正義與發展黨(AKP)的暴徒襲擊人們,這些攻擊看似自發,但也許並非如此。”

“我們正處於一個極其令人擔憂和動盪的時期,”人權觀察的伊斯坦布爾研究員艾瑪·辛克萊爾-韋布説。“人們——那些不支持政變的人——對未來的局勢和可能的發展感到非常害怕,尤其是在基本權利和自由以及法治方面。”

當政變開始時,鄧達爾仍在歐洲。“我很失望,當然我應該在那裏,”他在7月19日的電話中説道。不過,他並不打算很快回到土耳其。當被問及時,他表示最好不要透露他確切的位置。兩天前,在政變被鎮壓後一天,一個親政府的推特賬户上出現了一份70名記者被拘留的名單。鄧達爾的名字在其中。

—與伊莎貝爾·芬克爾和阿爾祖姆·卡拉蘇合作