紐約市壁畫的生命週期及其鄰里 - 彭博社

bloomberg

這幅壁畫隨着歲月的流逝而褪色,最終被完全覆蓋。由Sara Krivisky/Madison McVeigh/CityLab提供在一個陰雲密佈的四月早晨,Sara Krivisky正在紐約的下東區尋找一面矩形磚牆。她是一位身材嬌小的女性,擁有狂野的草莓金色頭髮和曬黑的皮膚。現年61歲的她在這個社區長大,並在父母在波蘭經歷大屠殺後定居的同一棟公寓里居住。

這幅壁畫隨着歲月的流逝而褪色,最終被完全覆蓋。由Sara Krivisky/Madison McVeigh/CityLab提供在一個陰雲密佈的四月早晨,Sara Krivisky正在紐約的下東區尋找一面矩形磚牆。她是一位身材嬌小的女性,擁有狂野的草莓金色頭髮和曬黑的皮膚。現年61歲的她在這個社區長大,並在父母在波蘭經歷大屠殺後定居的同一棟公寓里居住。

Krivisky正在尋找一處完美的壁畫位置。她的童年好友Terry Keller、CITYarts, Inc.的負責人Tsipi Ben-Haim(一個專注於青少年項目並在全市委託壁畫的組織)以及Ben-Haim的實習生Hannah Klemm陪伴在側。Krivisky有一種將人們聚集在一起的天賦。在他們的任務進行約三十分鐘後,團隊在Grand Street停下,這是一個主要幹道,連接到富蘭克林·D·羅斯福大道。Krivisky剛剛對Apple Bank的一面牆表示擔憂;Keller則因為另一塊磚牆太窄而拒絕了。但在對面,亨麗埃塔·索爾德學校的外立面上,有一塊乾淨、空白的牆面,幾乎佔據了一個城市街區,Keller已經關注了幾個月。這是一塊寬闊的磚牆,在一個主要交叉口上清晰可見,符合所有的要求。

彭博社CityLab美國人如何投票導致住房危機加州大學伯克利分校為轉學生提供專門建造的校園住所熊隊首席警告芝加哥在沒有新NFL體育場的情況下面臨風險羅馬可能開始收取進入特雷維噴泉的費用“那不是一面驚人的牆嗎?”凱勒問,屏住呼吸。

小組走過去想要更好地觀察。恰好凱勒89歲的母親住在對角的公寓裏,公寓位於一家猶太雜貨店和莫伊舍的麪包店上方,正對着一個猶太儀式洗浴所。

“我們要進去,”本-海姆説,已經朝門口走去。當其他人到達門廳時,她正在要求保安給校長打電話。

在1970年代初,城市藝術工作坊(Cityarts Workshop),CITYarts, Inc.的前身,接洽了猶太機構年輕以色列(Young Israel)關於繪製一幅壁畫。年輕以色列在提議的壁畫地點對面的227東百老匯有一箇中心。現在那裏是一塊空地。在1973年夏天,來自該中心的大約十幾個青少年,包括克里維斯基和凱勒,構思了創意,將寶麗來照片投影到模型上,並在腳手架上描繪他們祖先的故事,牆面靠近比亞利斯托克護理院,俯瞰着一個停車場。他們用70年代的天空藍、芥末黃和土紅棕色調繪製了這幅壁畫。

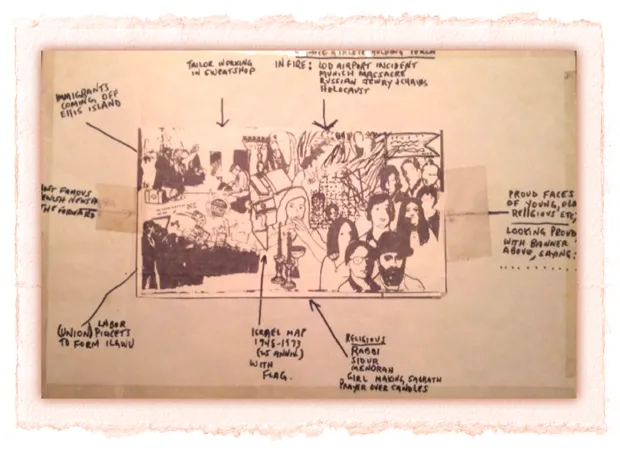

原始壁畫的草圖規劃。由薩拉·克里維斯基提供敍事弧的九個部分從左上角開始逐步展開。移民通過埃利斯島湧入,一個人彎腰坐在汗水工廠的桌子上,猶太人在大屠殺中遇難,還有對慕尼黑奧運會大屠殺的描繪。右下角用青少年的半身像拼貼完成了故事,意在描繪未來。

原始壁畫的草圖規劃。由薩拉·克里維斯基提供敍事弧的九個部分從左上角開始逐步展開。移民通過埃利斯島湧入,一個人彎腰坐在汗水工廠的桌子上,猶太人在大屠殺中遇難,還有對慕尼黑奧運會大屠殺的描繪。右下角用青少年的半身像拼貼完成了故事,意在描繪未來。

在1970年代,畫家們在腳手架上為牆壁上的壁畫作畫。由Sara Krivisky提供猶太遺產壁畫在接下來的四十三年裏成為下東區東百老匯的象徵。它是城市中第二古老的壁畫。

在1970年代,畫家們在腳手架上為牆壁上的壁畫作畫。由Sara Krivisky提供猶太遺產壁畫在接下來的四十三年裏成為下東區東百老匯的象徵。它是城市中第二古老的壁畫。

“有一種成就感和自尊心的建立,”前Cityarts Workshop執行董事Susan Caruso-Green説,她是壁畫的監督者。“隨着時間的推移,整個社區都接受了它,認為‘這是我們的遺產’。”

去年十一月,一位開發商意外地將其塗成白色。

11月4日,開發公司Ascend Group的負責人Robert Kaliner以4750萬美元購買了東百老匯沿線的三處物業。此次交易包括現在被列為地標的Bialystoker Home、一塊長滿雜草和垃圾袋的空地,以及一棟壁畫已經剝落的辦公樓。

三天後,Krivisky的兄弟從對面的公寓觀看工人們在壁畫上塗抹奶油色的油漆。他通知了他的姐姐和Keller的兄弟,後者給Keller打了電話。社區博客Lo-Down報道了這個故事,消息在幾小時內傳播開來。Krivisky的女兒在Facebook上發佈了一張帶有心形表情符號的照片,哀悼壁畫的失去。人們舉行了獻花和點蠟燭的守夜活動。CITYarts在紐約委託了超過300幅壁畫和馬賽克,擁有其草圖和設計的版權,但無法阻止業主或開發商拆除建築物。

在2008年,洛wer East Side入選國家歷史保護信託基金的美國11個最瀕危地點名單。當地人知道這棟建築可能會被拆除。它在一年前被賣給了不同的擁有者,預期已經設定。但它被毀壞的方式激怒了居民和其他欣賞這幅壁畫的人,如歷史學家、保護主義者、作家和藝術家。如果卡利納提前通知,克里維斯基和其他人可能能夠拯救這些磚塊。

猶太人洛wer East Side的紳士化已經成為頭條新聞幾十年,並且常常是懷舊痛苦的主題,人們回憶起往昔的樣子,講述他們在那兒長大的祖父母的故事。隨着時間的推移,許多第二代或第三代猶太人搬到了布魯克林或郊區。服裝店關閉,抄寫師遷移,猶太小帽商店和猶太食品店關門,家庭企業衰退,曾經點綴社區的猶太教堂被摧毀或轉手。到2002年,紐約時報宣稱這個“美國移民猶太人的原始故鄉失去了如此多的文化質感和如此多的活生生的觸點,可能是時候最終宣佈它已經死去。”在2008年,洛wer East Side入選國家歷史保護信託基金的美國11個最瀕危地點名單,這是一個被忽視的地區或場所的彙總。

在這一切中,猶太遺產壁畫仍然是洛wer East Side為數不多的遺留物之一。它為東百老匯的一片陰暗區域增添了色彩。它教會了旅行者重要的歷史。它是驕傲的源泉。許多人欽佩它抵禦紳士化的韌性,但考慮到壁畫的短暫性質,對於它最終的命運並不感到驚訝。

***

這幅壁畫是在一個民族自豪感和身份政治在下東區和整個美國蓬勃發展的十年裏繪製的。越南戰爭的抗議和60年代的民權運動,再加上黑人權力運動和第二波女性主義,開啓了美國從波士頓到洛杉磯的壁畫創作的黃金時代。紐約市和全國其他地方一樣,遭受毒品、犯罪、劣質房東和財政危機的困擾。社區藝術成為宣泄不滿的出口。

“利用壁畫反映政治決策、遺產以及我們在下東區貧困社區中所經歷的問題的想法,得到了認可,”卡魯索-格林説。“孩子們説,‘是的,我們想表達我們的想法。’”

Cityarts Workshop,成為城市中最傑出和熟練的壁畫項目,起源於1968年東百老匯南三條街的阿爾弗雷德·E·史密斯娛樂中心。在70年代初,卡魯索-格林和Cityarts的創始人蘇·基奧克鼓勵青少年參與街頭藝術項目,特別是旨在引發變革的“抗議”壁畫。例如,1972年的“從壓迫中崛起”壁畫是在下東區的亨利街定居點劇院繪製的。六十名青少年畫了一個燃燒的十字架,象徵着縱火焚燒建築的不光彩房東。在看到這個十字架時,猶太社區憤怒不已,這個符號被轉變為一個安卡。作為回應,卡魯索-格林建議創作一幅猶太壁畫,這開創了一系列‘遺產’壁畫,旨在紀念意大利人、波多黎各人和亞裔美國人等社區的歷史。

薩拉·克里維斯基和其他兩位壁畫畫家,拍攝於70年代。薩拉·克里維斯基提供“壁畫變成了慶祝和成就,標題如‘建設社區’,”聯合撰寫了 *《牆上的藝術:紐約市社區壁畫的四十年》*的簡·韋斯曼説。“而且壁畫被視為窮人的藝術。它們出現在這些有很多牆壁和空地的社區,或者在那些陰沉得讓人們尋找色彩的地方。”

薩拉·克里維斯基和其他兩位壁畫畫家,拍攝於70年代。薩拉·克里維斯基提供“壁畫變成了慶祝和成就,標題如‘建設社區’,”聯合撰寫了 *《牆上的藝術:紐約市社區壁畫的四十年》*的簡·韋斯曼説。“而且壁畫被視為窮人的藝術。它們出現在這些有很多牆壁和空地的社區,或者在那些陰沉得讓人們尋找色彩的地方。”

社區的人口結構已經開始變化,並且有保護其猶太身份的努力。在70年代到90年代期間,幾位猶太政治家——最著名的是前議會發言人謝爾頓·西爾弗——阻止了在德蘭西街南部的一個名為蘇厄德公園城市更新區的低收入住房開發計劃。該項目將吸引其他族裔羣體,如波多黎各人。儘管如此,猶太人口仍然在減少。根據導遊菲利普·肖恩伯格的説法,到1995年,該社區僅保留了“猶太生活的一絲氣息”。壁畫也逐漸減少。隨着90年代的到來,“黃金時代”結束了,資金枯竭,新開發項目出現,牆面空間耗盡,Cityarts Workshop關閉併成為CITYarts, Inc.。韋斯曼估計,幾十年來在城市中繪製的數百幅壁畫中,80%不再存在,只有大約10幅被重新創作。

如今,東百老匯僅保留了少量的猶太根源。這是一條位於下東區邊緣的寬闊街道,跨越約八個城市街區,但由於低矮的建築和廣闊的天空,它可能顯得巨大而荒涼。它的許多過去現在被隱藏在顯而易見的標記中。字“前進”被印在曾經是那家猶太報紙的10層豪華公寓大樓上,當地圖書館分館的三樓有一個塵封的塔木德放在櫃子裏,蘇厄德公園裏有一幅馬賽克地圖,孩子們在鑲嵌着對移民頌歌的瓷磚帶上玩捉迷藏。

下東區的猶太堅守者在幾十年間消失了,從壁畫繪製的那時起到現在。麥迪遜·麥克維/城市實驗室聚集在東百老匯周圍酒吧和時尚餐廳的年輕人可能對這些曾經繁榮的猶太區的幽靈遺蹟毫無察覺。在卡利納物業對面,一家“實驗性”冰淇淋店出售用烤牛奶和芹菜製作的混合冰淇淋。丹尼·博温的使命中餐廳提供用荷葉和泥土烤制的鴨子,桌上現開,售價100美元。地鐵站附近一家時髦的墨西哥餐廳出售穀物碗,旁邊的咖啡館專門製作早餐捲餅以緩解宿醉。

下東區的猶太堅守者在幾十年間消失了,從壁畫繪製的那時起到現在。麥迪遜·麥克維/城市實驗室聚集在東百老匯周圍酒吧和時尚餐廳的年輕人可能對這些曾經繁榮的猶太區的幽靈遺蹟毫無察覺。在卡利納物業對面,一家“實驗性”冰淇淋店出售用烤牛奶和芹菜製作的混合冰淇淋。丹尼·博温的使命中餐廳提供用荷葉和泥土烤制的鴨子,桌上現開,售價100美元。地鐵站附近一家時髦的墨西哥餐廳出售穀物碗,旁邊的咖啡館專門製作早餐捲餅以緩解宿醉。

克里維斯基與亨麗埃塔·索爾德學校校長的會談很簡短。他個人能做的並不多,但他承諾會聯繫一些人來推動事情的發展。

克里維斯基更擔心的不僅是找到合適的牆面,還在於召集其他組織來幫助傳播消息。CITYarts, Inc.完全依賴捐款,而一幅壁畫的費用可能在75,000到100,000美元之間。可能還要再等一年才能開始繪畫。

克里維斯基和其他人的壓力迫使卡利納重新考慮他在壁畫中的角色。在四月的考察之旅之前,他在克里維斯基的公寓與小組坐下來,討論該地點的潛在計劃,邊吃貝果和燻鮭魚。

“我們正在努力尋找方法,將那種文化和團結帶回社區,可能是在我們的場地或公共區域,”卡利納後來告訴我關於新壁畫的事。

這幅新畫作將會在原有敍事基礎上增加內容,並融入代表現代下東區的場景,那裏現在居住着大量華人。Ben-Haim認為911事件和城市更新問題將成為故事的一部分,但她計劃讓現代社區的年輕人決定他們想要描繪什麼。

Krivisky在考察旅行後聽起來很有希望,但對項目最終如何成型仍然感到不確定和略微懷疑。

“我其實不知道我們要去哪裏。還有很多規劃需要進行,”她説。“但我會跟隨它的發展。”