強制仲裁仍然未能保護工人 - 彭博社

Kriston Capps

理查德·科德雷,消費者金融保護局局長,2015年時的照片。史蒂夫·赫爾伯/AP週一,聯邦消費者監督機構宣佈了一項新規則,禁止公司在消費者合同中添加強迫仲裁爭議的條款。這一聯邦 消費者金融保護局 的舉措確保了客户追求針對銀行、移動服務提供商和其他公司的集體訴訟的權利,這對那些因深藏在細則中的條款而被排除在法庭之外的消費者來説是一個勝利。

理查德·科德雷,消費者金融保護局局長,2015年時的照片。史蒂夫·赫爾伯/AP週一,聯邦消費者監督機構宣佈了一項新規則,禁止公司在消費者合同中添加強迫仲裁爭議的條款。這一聯邦 消費者金融保護局 的舉措確保了客户追求針對銀行、移動服務提供商和其他公司的集體訴訟的權利,這對那些因深藏在細則中的條款而被排除在法庭之外的消費者來説是一個勝利。

然而,這一勝利僅限於消費者——而不包括那些在這些公司工作的員工,他們同樣受到壓制。

彭博社城市實驗室加州大學伯克利分校為轉學學生提供專門建造的校園住所熊隊首席警告芝加哥缺乏新NFL體育場的風險羅馬可能開始對特雷維噴泉收取入場費世界上最雄心勃勃的摩天大樓翻新計劃“這並沒有開始解決強迫仲裁條款在僱傭合同中蔓延的問題,這些條款阻止工人對工資盜竊和職場歧視進行鬥爭,”工人正義高級律師瑞秋·德伊奇説,來自 大眾民主中心。“我們不太可能看到聯邦政府在這一方面採取行動。”

富國銀行、花旗銀行、康卡斯特、AT&T 和時代華納有線電視是實施強制仲裁條款的常見嫌疑人之一。但橄欖園、T.G.I. Friday’s 和蘋果蜜蜂餐廳也是如此。零售連鎖店,包括梅西百貨和塔吉特,以及按需服務如亞馬遜、優步和萊夫特——這些公司都強迫其員工,而不僅僅是客户,放棄集體訴訟的權利。

強制仲裁在近年來已成為勞動倡導者的一個關鍵關注點。這一做法從銀行和信用卡公司(這些組織最早推行這一做法)逐漸擴展到較小的僱主。甚至紐約市的當地小商店也在使用這些條款,德博拉·阿克斯(Deborah Axt)説,她是 紐約之路的聯合執行董事,該非營利組織代表工薪階層拉丁社區的利益。從優步到當地熟食店,各種規模的企業都在向像威瑞森這樣的巨頭學習,堅決要求他們在法庭外解決問題。

“我們會員基礎的強烈警覺感在增加,”阿克斯説。

加州大眾民主中心強制仲裁條款對低工資工人產生了不成比例的影響。雖然指導仲裁協議的法律是聯邦法律,但地方和州政府正在開始採取行動,以保護越來越多受到這些條款影響的工人。尤其是零工經濟正在成為工人權利的地方戰場。

加州大眾民主中心強制仲裁條款對低工資工人產生了不成比例的影響。雖然指導仲裁協議的法律是聯邦法律,但地方和州政府正在開始採取行動,以保護越來越多受到這些條款影響的工人。尤其是零工經濟正在成為工人權利的地方戰場。

例證:一份來自 強制仲裁的報告,由大眾民主中心發佈,詳細描述了一位名為“亞歷山德里亞”的合同工的困境,她為 Handy,一家基於應用程序的清潔服務工作。她聲稱,某些工作所需的時間有時需要更多的工作才能完成。例如,一個四小時的任務變成了12小時的清理工作。但由於Handy將亞歷山德里亞歸類為獨立承包商,因此她必須與客户協商公平的報酬,這使她的客户評分面臨風險(Handy僅處理工作和付款)。在亞歷山德里亞最終停用她的賬户後,她聲稱,公司試圖從她的信用卡中扣除因Handy繼續為她安排的錯過的預約費用。最終,她對Handy的聲稱的工資損失並不足以覆蓋仲裁的費用。

“自2013年以來,Uber與其司機的個別合同中包含了一項仲裁條款,禁止司機參與集體或集體訴訟,”凱瑟琳·V.W.·斯通在 經濟政策研究所的報告中寫道。“這項強制仲裁/集體訴訟放棄條款就像達摩克利斯之劍懸在Uber集體訴訟的頭上。”

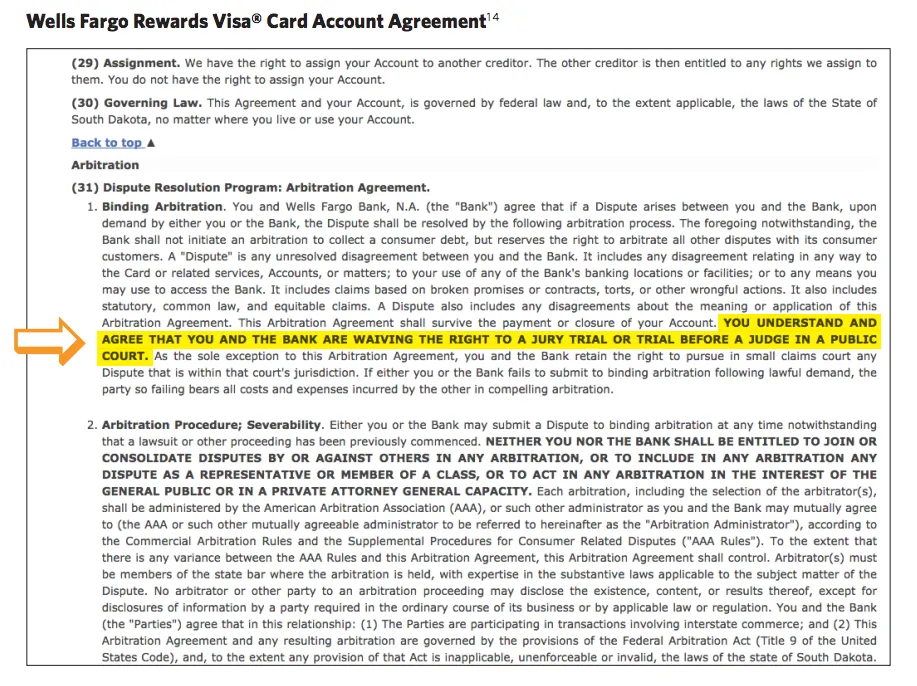

雖然消費者金融保護局剛剛恢復了消費者對集體訴訟的權利,但對於低工資工人來説,救濟可能要依賴州或地方政府。仲裁強制條款可以採取多種形式,從明確的合同語言(如上面的例子)到公司電子郵件,再到工作場所的實體公告。這些條款阻止工人聯合起來起訴僱主,這意味着任何有不滿的人都必須單獨行動——即使許多人有相同的不滿。仲裁迫使大衞獨自對抗歌利亞。仲裁的成本傾向於有利於後者,結果也是如此。

根據美國正義協會的説法,參與仲裁的各方面臨的聽證費用平均在每天250到750美元之間。雖然訴訟費用也在增加,但大多數法院費用由按成功收費的律師支付,而其他費用(如法庭使用費或法官工資)由法院支付。而且,如果員工在仲裁中失敗,仲裁條款仍可能要求員工承擔費用。

“我們報告中的一個故事是關於一名富國銀行的員工,因為揭發該銀行的一些欺詐性消費者行為而遭到報復,”德尤特斯説,指的是富國銀行的假賬户醜聞。“他被仲裁員施壓,迫使他以微薄的賠償和解,因為他被威脅要支付富國銀行在訴訟中不斷增加的法律費用。”

此外,最終仲裁聽證會很少對工人有利。根據 經濟政策研究所 的數據,員工在仲裁聽證會中獲勝的概率約為五分之一;工人在聯邦法院獲勝的可能性是1.7倍,在州法院獲勝的可能性是2.6倍。

過去三十年來,法院對仲裁的看法發生了重大變化。自1984年以來,美國最高法院對1925年通過的《聯邦仲裁法》進行了越來越廣泛的解釋。因此,仲裁協議的範圍和使用也隨之擴大。如今幾乎所有營利性學校(98%)都採用強制仲裁條款。(值得注意的是,特朗普大學沒有這樣做,為 在2016年選舉後達成的2500萬美元和解鋪平了道路。)當前福克斯新聞主播格雷琴·卡爾森提起性騷擾訴訟時,她起訴的是羅傑·艾爾斯,而不是福克斯新聞,以此繞過強制仲裁。她獲得了 2000萬美元的和解。

雖然消費者金融保護局剛剛恢復了消費者提起集體訴訟的權利,但對於低工資工人來説,救濟可能落在州或地方政府身上。一個例子是紐約提議的 賦權人民維護權利(EMPIRE)工人保護法案,該法案是根據加利福尼亞州的一項法律制定的。該法案旨在彌補普遍存在的工資盜竊索賠與州政府執行勞動保護法能力之間的差距。EMPIRE法案將授權工人和消費者代表州政府執行某些法規,州政府保留對訴訟的控制權(並獲得大部分賠償金)。

“因為州政府沒有簽署仲裁協議——即使工人們放棄了追求權利,例如,最低工資違規的索賠——[工人們]仍然可以代表州政府追求法律規定的旨在促進合規的罰款,而州政府對此有利益,”德意志説。

另一種策略是撤資。例如,西雅圖在今年早些時候投票決定切斷與富國銀行的30億美元關係,原因是其對達科他接入管道的融資。紐約市已經威脅要撤資,不與任何參與特朗普總統邊境牆夢想的公司合作。紐約已經從私營監獄公司撤回了其養老金基金。

“同樣,大城市可以選擇不與在與消費者和工人的合同中使用強制仲裁的公司做生意,”德意志説。“除了價值觀的因素,還有透明度的必要。我們的司法系統旨在允許公眾觀察法官作出具有法律約束力的決定,法庭程序,司法記錄——這些都是公開的。但仲裁是在秘密中進行的。法院幾乎無法審查這些決定。而且它們不是公開的。”

城市有興趣瞭解它們投資或支持的公司是否因性別歧視工人,或者未能向供應商支付公平工資。僅從程序的角度來看,城市有興趣對僱主和員工之間的衝突進行更透明的解決。後者不太可能從特朗普政府或保守派最高法院那裏獲得太多救濟。

“當一個城市有執法權來追究這些公司對其法律違規行為的責任,而工人和消費者自己無法追究時,他們可以使這種執法更加有力,”Axt説。