我們如何能遏制學校到監獄的管道? - 彭博社

Mimi Kirk

亞特蘭大地區青少年拘留中心的一名居民坐在教室裏。大衞·戈德曼/AP2014年,當卡利布·普里姆·懷利7歲,體重50磅,身高不到4英尺時,他在密蘇里州堪薩斯城的教室裏哭喊,被學校的執法人員銬住。卡利布聽力受損,常常因此受到嘲笑,他是在對一起欺凌事件做出反應。當執法人員把卡利布帶出課堂時,他試圖走開,結果被銬住並帶到了校長辦公室。卡利布的父親 説他的兒子被銬在椅子上,直到他到達。

亞特蘭大地區青少年拘留中心的一名居民坐在教室裏。大衞·戈德曼/AP2014年,當卡利布·普里姆·懷利7歲,體重50磅,身高不到4英尺時,他在密蘇里州堪薩斯城的教室裏哭喊,被學校的執法人員銬住。卡利布聽力受損,常常因此受到嘲笑,他是在對一起欺凌事件做出反應。當執法人員把卡利布帶出課堂時,他試圖走開,結果被銬住並帶到了校長辦公室。卡利布的父親 説他的兒子被銬在椅子上,直到他到達。

彭博社城市實驗室阿根廷毒品販運熱點謀殺案驟降在年輕人的城市,市長的標誌性政策是學校午餐機器人出租車對公共交通沒有好處繁榮的劍橋揭示了英格蘭日益擴大的財富差距卡利布受到創傷,他的母親在接下來的兩年裏對他進行家庭教育。去年,ACLU 提起訴訟,針對堪薩斯城公立學校以及相關的執法人員和校長,指控他們“非法限制”卡利布,侵犯了他的憲法權利。

過去20年中,嚴重的學校懲罰激增,包括停學、逮捕和轉介至青少年法庭。停學最早可追溯至學前班,所有懲罰都不成比例地涉及有色人種學生和殘疾學生——這增加了這些學生走上監獄道路的可能性,這被稱為“學校到監獄的管道”。

正如密蘇里州ACLU的最新報告指出,“因校內行為與執法和刑事司法系統接觸的學生,更有可能與刑事司法系統持續互動。”有色人種學生的不平等待遇在監獄系統中得到了反映:雖然有色人種佔全國人口的37%,但他們佔監獄人口的67%。

ACLU報告和本月發佈的另一項研究來自弗吉尼亞州法律援助正義中心,顯示儘管學校管理者、政策制定者、家長和其他人努力糾正學校紀律不公,仍需做更多工作。

例如,在密蘇里州,黑人學生被停學的可能性是白人學生的4.5倍——這已經超過了全國平均水平的4倍。而在弗吉尼亞州2015-2016學年,殘疾的黑人男性學生被停學的可能性幾乎是沒有殘疾的白人女性學生的20倍。

我們是如何走到這一步的?

在過去的幾十年裏,學校越來越多地採用零容忍政策,並遵循1990年代流行的“破窗理論”進行執法。這種模式懲罰那些小過失,如破壞公物,以 supposedly 創建一個有序的氛圍並威懾更嚴重的犯罪。在學校中,懲罰往往是針對小的違規行為,如攜帶手機、輕微的不服從或不當語言,這些都被模糊地歸類為“干擾行為”或“無序行為”。

越來越多的學校 僱傭了像給Kalyb戴上手銬的那位警官——稱為學校資源官(SROs),其 stated 目標是保護學生免受校園暴力(在 1999年哥倫拜恩大屠殺 後,SRO的僱傭增加)。然而,這些警官往往幫助執行嚴格的紀律標準。司法政策研究所發現,例如,擁有SRO的學校在“無序行為”方面的逮捕人數是沒有這些警官的學校的五倍。

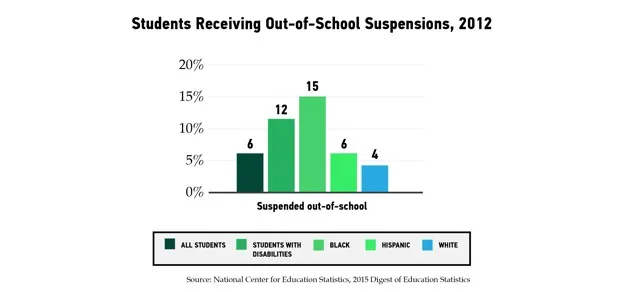

在1973年,停學 相對較少:少於3%的西班牙裔學生,約3%的白人學生,以及6%的黑人學生被停學。自那時以來,這一比例已經翻了一番以上——但白人學生的情況並沒有改變。 來自國家教育統計中心的最新數據顯示,在2012年,約4%的白人學生被停學,而西班牙裔學生和黑人學生的比例分別為6%和15%。12%的殘疾學生被停學。

麥迪遜·麥克維/城市實驗室研究清楚表明,停學有深遠的負面影響。僅被停學一次的學生更有可能最終 留級 或 輟學,並且後來與縣的青少年緩刑部門接觸。 一項 在德克薩斯州進行的綜合研究顯示,31%的被停學或開除的學生留級,而其他學生的比例為5%。

麥迪遜·麥克維/城市實驗室研究清楚表明,停學有深遠的負面影響。僅被停學一次的學生更有可能最終 留級 或 輟學,並且後來與縣的青少年緩刑部門接觸。 一項 在德克薩斯州進行的綜合研究顯示,31%的被停學或開除的學生留級,而其他學生的比例為5%。

雖然證明因果關係很困難——被停學的學生可能在接受紀律處分後仍會遇到問題——但德克薩斯州的研究揭示,被停學或開除的學生輟學的可能性是沒有被停學或開除的具有相似特徵的學生的兩倍。

我們能做些什麼?

鑑於如此嚴峻的統計數據,許多人正在努力遏制學校到監獄的管道——關於如何做到這一點的想法層出不窮。策略包括針對家長(瞭解您孩子在學校的權利)、學校管理者(培訓教師和學校資源官,以便他們理解有殘疾或經歷過創傷的學生的需求)和州政策制定者(消除或限制停學的時間)。

“我們正在將針對學生的問題從‘你有什麼問題?’轉變為‘你發生了什麼?’”密蘇里州ACLU的立法政策主任薩拉·貝克表示,州和學校用作懲罰依據的模糊語言,如“反抗”,尤其有害。因為這些術語的解釋範圍很廣,往往導致對小罪行的懲罰。

弗吉尼亞法律援助司法中心的艾米·伍拉德補充道:“這些是我們看到基於種族和殘疾存在巨大差異的違規行為——一個學生為了‘冷靜下來’而走開的應對機制,可能被視為另一個學生的‘反抗’指控。”伍拉德的中心一直在推動學校具體描述禁止的行為。

弗吉尼亞中心和密蘇里ACLU還呼籲地方政府和學區將資源投入到替代停學和開除的方案中,包括“恢復性實踐”。這種技術將事件相關的人員——學生、教師、家長——聚集在一起,討論事件對相關人員、學校和社區的影響。目標是讓學生通過交流解決問題並進行補救,而不是接受拘留、停學或更糟的懲罰。

一名學校資源官(SRO)站在她工作的佛羅里達州小學前。Wilfredo Lee/AP聖路易斯大學城學區的學監Sharonica Hardin-Bartley是恢復性司法的支持者。在她上任的16個月裏,她聘請了一名恢復性實踐協調員,併為學生、輔導員和教師安排了該技術的培訓。Hardin-Bartley指出,她的學校仍然會因毒品和武器等違規行為而停學學生,但已開始對較輕的違規行為使用這些實踐。“這與説‘你做錯了事,現在你被開除’大相徑庭,”她説。

一名學校資源官(SRO)站在她工作的佛羅里達州小學前。Wilfredo Lee/AP聖路易斯大學城學區的學監Sharonica Hardin-Bartley是恢復性司法的支持者。在她上任的16個月裏,她聘請了一名恢復性實踐協調員,併為學生、輔導員和教師安排了該技術的培訓。Hardin-Bartley指出,她的學校仍然會因毒品和武器等違規行為而停學學生,但已開始對較輕的違規行為使用這些實踐。“這與説‘你做錯了事,現在你被開除’大相徑庭,”她説。

Hardin-Bartley還在她的學校創造了更放鬆的環境。她鼓勵課堂座位超越傳統的桌椅,例如豆袋和瑜伽球,並設置安靜區域,配備柔軟的傢俱,讓學生可以放鬆。Hardin-Bartley還在她學區的一些小學開設了瑜伽課程。

“這些是去升級的策略,”她説。“我們將針對學生的問題從‘你怎麼了?’轉變為‘你發生了什麼?’我們在考慮我們所看到的一些行為背後的‘為什麼’。”

埃裏卡·梅納斯,東北伊利諾伊大學的教授以及 為孩子們?在監禁國家中保護無辜的作者,表示這個問題比學校本身更大。“這是一個更廣泛的問題,涉及我們的社區和文化如何構建對兒童和童年的觀念,”她説。“在我們的文化中,某些兒童可以做兒童,而其他人則不能。”

“我們需要更廣泛的討論,關於我們如何在社區和課堂中自然化監禁的邏輯和實踐。”梅納斯指出,研究表明,美國社會並不將黑人兒童視為兒童,而是視為“暴徒”和“掠奪者”——有時導致致命的結果。

這種傾向在一些 官員和 觀察者 描繪2014年在克利夫蘭遊樂場被警方射殺的12歲男孩塔米爾·賴斯時表現得尤為明顯。“他很威脅……他是一個成年人的身體裏的12歲孩子,” 克利夫蘭警察工會的負責人史蒂夫·盧米斯在2015年説。

對於Meiners來説,一種策略是轉變導致這種情況的傷害。這可能意味着重新分配資源,例如努力阻止更多警務機構的建立——她提到的 即將在芝加哥建造的近1億美元警察學院——並將這筆錢用於貧困學校的學校輔導員或藝術、音樂和體育——這些是通常只為白人和富裕學生保留的“紀律”方式。

雖然Meiners表示使用恢復性實踐和拆除懲罰性紀律政策很重要,但它們只是“第一步”。“我們需要更廣泛地討論我們如何在社區和課堂中自然化監禁邏輯和實踐,”她説。“審視童年——誰從這個類別中受益,誰沒有,為什麼——也可以幫助我們理解為什麼酷兒青年、黑人和拉丁裔青年以及殘疾青年通常經歷最高的學校紀律處分率。”