繪製美國的“絕望差距” - 彭博社

Richard Florida

Beawiharta/路透社不僅是富人和窮人之間的經濟差距在擴大:美國在階級以及種族和民族之間的絕望感也出現了重疊,甚至更加令人擔憂的差距。美國日益嚴重的阿片類藥物危機,尤其是在農村和工人階級的白人中,備受關注。最近的一項布魯金斯學會研究指出了美國貧困人羣在全國範圍內感受到絕望的地方。

Beawiharta/路透社不僅是富人和窮人之間的經濟差距在擴大:美國在階級以及種族和民族之間的絕望感也出現了重疊,甚至更加令人擔憂的差距。美國日益嚴重的阿片類藥物危機,尤其是在農村和工人階級的白人中,備受關注。最近的一項布魯金斯學會研究指出了美國貧困人羣在全國範圍內感受到絕望的地方。

這項研究由著名幸福研究者卡羅爾·格雷厄姆與塞爾吉奧·平託和約翰·朱諾二世共同開發,使用來自蓋洛普組織的詳細數據來衡量三項關鍵絕望指標的發生率:擔憂、痛苦和樂觀(或缺乏樂觀)。這些指標在2010年至2015年間的50個州中追蹤貧困白人和貧困少數族裔的情況。數據主要來自於蓋洛普-謝爾凱爾幸福指數,該指數在此期間每年調查約175,000人。

彭博社城市實驗室阿根廷毒品販運熱點謀殺案驟降在年輕人的城市中,市長的標誌性政策是學校午餐機器人出租車不是公共交通的朋友繁榮的劍橋揭示了英格蘭日益擴大的財富差距調查詢問了人們在日常生活中所經歷的擔憂、痛苦和樂觀的種類,以及關於他們身體健康和主觀幸福感或快樂的廣泛問題。該研究將“貧困”定義為四口之家年收入低於24,000美元,並將“少數族裔”定義為黑人和西班牙裔美國人。研究人員使用迴歸分析來控制年齡、教育、就業、宗教、性別和婚姻狀況等變量對各組報告的痛苦、擔憂和樂觀水平的影響。

痛苦的地理

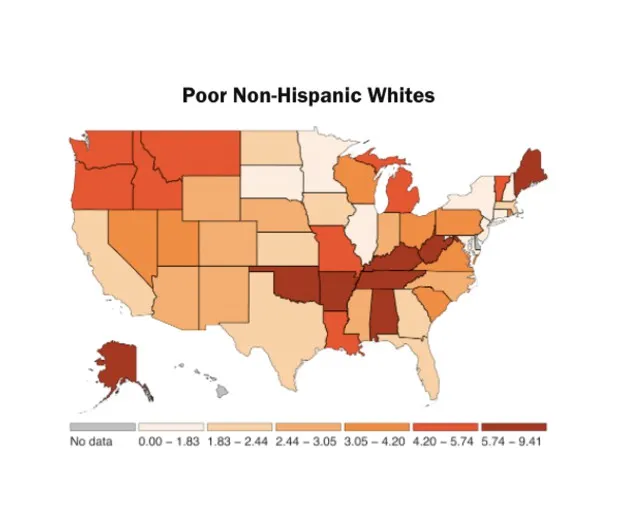

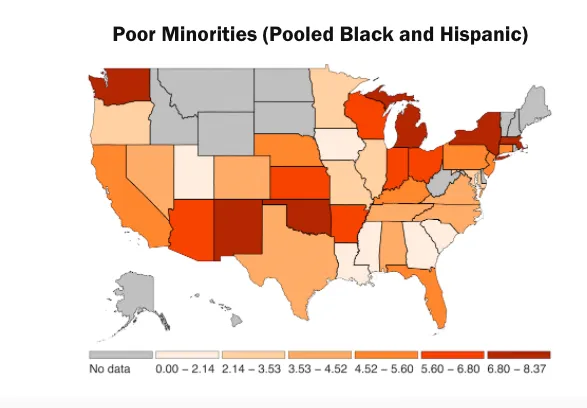

痛苦是絕望和沮喪的明顯來源。該研究根據受訪者在前一天經歷身體疼痛的情況來衡量痛苦。下面的兩張地圖(改編自該研究)分別顯示了貧困白人和貧困少數族裔羣體的痛苦地理。深橙色反映了更高的痛苦發生率。

如地圖所示,貧困白人有三個廣泛的高痛苦區域:新英格蘭上部;阿巴拉契亞和鏽帶;以及西北上部。在各州中,貧困白人在緬因州、阿拉巴馬州、阿肯色州、俄克拉荷馬州和阿巴拉契亞州報告的痛苦發生率最高。這些州的教育水平較低,收入較低,經濟以製造業為主。貧困白人報告痛苦發生率最低的州是紐約、伊利諾伊州、威斯康星州和南達科他州。佛羅里達州、德克薩斯州和加利福尼亞州的痛苦水平也相對較低。

如地圖所示,貧困白人有三個廣泛的高痛苦區域:新英格蘭上部;阿巴拉契亞和鏽帶;以及西北上部。在各州中,貧困白人在緬因州、阿拉巴馬州、阿肯色州、俄克拉荷馬州和阿巴拉契亞州報告的痛苦發生率最高。這些州的教育水平較低,收入較低,經濟以製造業為主。貧困白人報告痛苦發生率最低的州是紐約、伊利諾伊州、威斯康星州和南達科他州。佛羅里達州、德克薩斯州和加利福尼亞州的痛苦水平也相對較低。

貧困少數羣體的模式截然不同。他們在紐約、馬薩諸塞州和華盛頓等更富裕和受教育程度更高的州報告了最高的疼痛發生率,以及在鏽帶的密歇根州和俄克拉荷馬州和亞利桑那州。實際上,紐約是貧困白人報告疼痛發生率最低的州之一。在鏽帶的俄亥俄州、印第安納州和威斯康星州,以及俄克拉荷馬州和新墨西哥州,疼痛發生率也相對較高。貧困少數羣體在猶他州、愛荷華州、喬治亞州、路易斯安那州、密西西比州和卡羅萊納州報告的疼痛發生率最低。實際上,貧困白人和少數羣體的高疼痛和低疼痛州之間幾乎沒有重疊。

貧困少數羣體的模式截然不同。他們在紐約、馬薩諸塞州和華盛頓等更富裕和受教育程度更高的州報告了最高的疼痛發生率,以及在鏽帶的密歇根州和俄克拉荷馬州和亞利桑那州。實際上,紐約是貧困白人報告疼痛發生率最低的州之一。在鏽帶的俄亥俄州、印第安納州和威斯康星州,以及俄克拉荷馬州和新墨西哥州,疼痛發生率也相對較高。貧困少數羣體在猶他州、愛荷華州、喬治亞州、路易斯安那州、密西西比州和卡羅萊納州報告的疼痛發生率最低。實際上,貧困白人和少數羣體的高疼痛和低疼痛州之間幾乎沒有重疊。

擔憂的地理

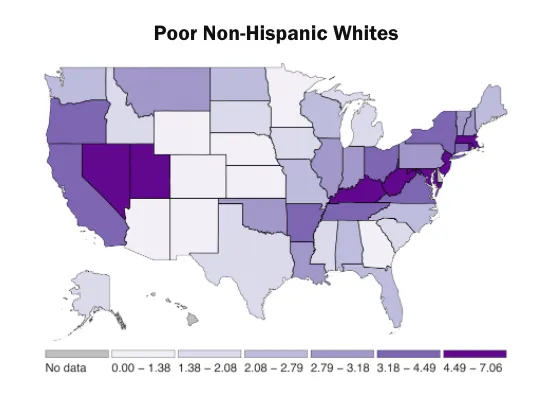

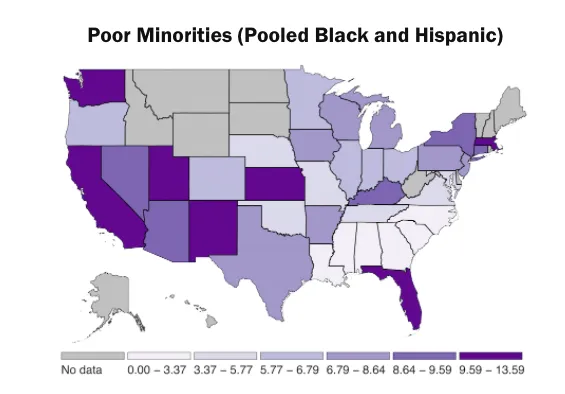

擔憂是絕望的另一個指標。蓋洛普根據前一天報告感到擔憂的受訪者來衡量“擔憂”。下面的地圖描繪了貧困白人和少數羣體的擔憂地理。地圖上更深的紫色表示更大的擔憂。

貧困白人的擔憂有兩個廣泛的帶狀區域:跨越東海岸並進入鏽帶,以及在西海岸和進入山區州。這是一個富裕和受教育程度較高的州的混合,如新澤西州、馬薩諸塞州和馬里蘭州;阿巴拉契亞州如肯塔基州和西弗吉尼亞州;以及西部的內華達州和猶他州。其中一些位於阿巴拉契亞和鏽帶等較不發達地區,這些地區經歷了去工業化和製造業工作的損失,受到嚴重打擊,並且也是阿片類藥物流行病的震中。但其他一些則是富裕的州,貧困白人可能面臨住房負擔加重和富人和窮人之間差距擴大帶來的焦慮。

貧困白人的擔憂有兩個廣泛的帶狀區域:跨越東海岸並進入鏽帶,以及在西海岸和進入山區州。這是一個富裕和受教育程度較高的州的混合,如新澤西州、馬薩諸塞州和馬里蘭州;阿巴拉契亞州如肯塔基州和西弗吉尼亞州;以及西部的內華達州和猶他州。其中一些位於阿巴拉契亞和鏽帶等較不發達地區,這些地區經歷了去工業化和製造業工作的損失,受到嚴重打擊,並且也是阿片類藥物流行病的震中。但其他一些則是富裕的州,貧困白人可能面臨住房負擔加重和富人和窮人之間差距擴大帶來的焦慮。

對於貧困白人來説,有一些州的擔憂程度較低,主要集中在山區西部和喬治亞州及佛羅里達州周圍。這些貧困白人報告擔憂程度最低的州是亞利桑那州、新墨西哥州、明尼蘇達州、懷俄明州、內布拉斯加州、堪薩斯州、科羅拉多州和喬治亞州。這些州總體上相對實惠,經濟表現合理,主要依賴服務業和資源產業的混合。

再説一遍,貧困少數族裔的模式幾乎是相反的。有兩個廣泛的州帶報告了這一羣體的高擔憂水平:南方,尤其是佛羅里達州,以及西海岸,特別是加利福尼亞州和華盛頓州。所有這些州對貧困白人的擔憂程度相對較低到中等。貧困少數族裔經歷最高擔憂水平的個別州是華盛頓州、猶他州、新墨西哥州、堪薩斯州(對白人來説是一個低擔憂州)、佛羅里達州(另一個對白人來説的低擔憂州)和馬薩諸塞州。

再説一遍,貧困少數族裔的模式幾乎是相反的。有兩個廣泛的州帶報告了這一羣體的高擔憂水平:南方,尤其是佛羅里達州,以及西海岸,特別是加利福尼亞州和華盛頓州。所有這些州對貧困白人的擔憂程度相對較低到中等。貧困少數族裔經歷最高擔憂水平的個別州是華盛頓州、猶他州、新墨西哥州、堪薩斯州(對白人來説是一個低擔憂州)、佛羅里達州(另一個對白人來説的低擔憂州)和馬薩諸塞州。

這裏可能有幾個因素在起作用。一方面,加利福尼亞州和華盛頓州面臨着高水平的不平等和住房負擔能力不足,這對處於不利地位的少數族裔產生了強烈影響。另一方面,這兩個州,加上佛羅里達州和新墨西哥州,擁有大量的西班牙裔移民,他們可能因特朗普對移民的打壓而感到合理的擔憂。總體而言,貧困少數族裔的擔憂評分範圍高於白人,這意味着他們居住的地方對他們的擔憂水平有顯著影響。

樂觀的地理

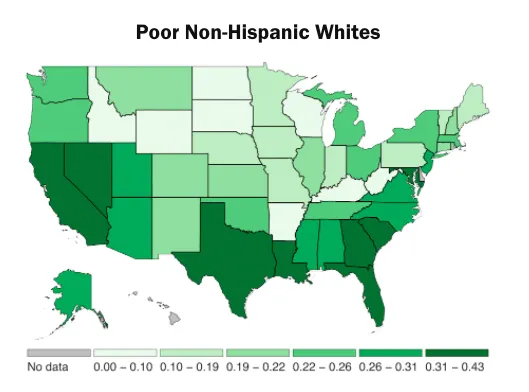

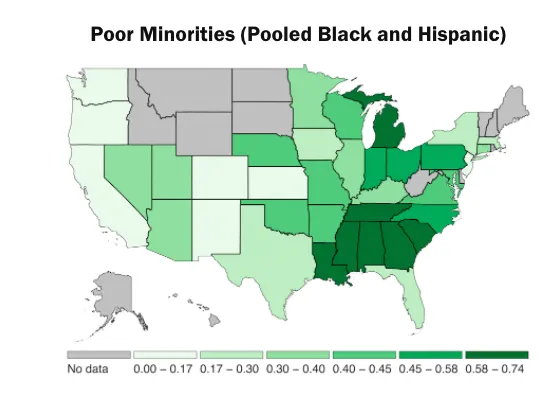

樂觀是擔憂的另一面。它表示對未來的希望和較低的絕望水平。蓋洛普通過“預期的最佳生活”來衡量樂觀,評分範圍為0到10。下面的地圖描繪了貧困白人和貧困少數族裔的樂觀地理。在這些地圖上,深綠色表示更高的樂觀水平,而淺色則表示較低的樂觀水平。

對於貧困白人,最低的樂觀水平出現在阿巴拉契亞州的組合中,如西弗吉尼亞州、密蘇里州和肯塔基州;以及大平原、懷俄明州、蒙大拿州、達科他州和愛達荷州。同樣,這些地方是阿片類藥物流行病的中心,也對應於美國所謂的 “自殺帶”。相反,報告貧困白人最高樂觀水平的州包括加利福尼亞州、佛羅里達州、內華達州、德克薩斯州、馬里蘭州、路易斯安那州和喬治亞州。這個羣體最樂觀的南方州羣也是其擔憂水平最低的地方。

對於貧困白人,最低的樂觀水平出現在阿巴拉契亞州的組合中,如西弗吉尼亞州、密蘇里州和肯塔基州;以及大平原、懷俄明州、蒙大拿州、達科他州和愛達荷州。同樣,這些地方是阿片類藥物流行病的中心,也對應於美國所謂的 “自殺帶”。相反,報告貧困白人最高樂觀水平的州包括加利福尼亞州、佛羅里達州、內華達州、德克薩斯州、馬里蘭州、路易斯安那州和喬治亞州。這個羣體最樂觀的南方州羣也是其擔憂水平最低的地方。

貧困少數族裔的模式又大相徑庭。少數族裔在較大州中報告的樂觀水平最低,尤其是在西部。這個羣體樂觀水平最低的個別州包括加利福尼亞州、俄勒岡州、堪薩斯州、新墨西哥州、科羅拉多州和華盛頓州。貧困少數族裔在佛羅里達州、德克薩斯州和紐約州也報告了相對較低的樂觀水平。

貧困少數族裔的模式又大相徑庭。少數族裔在較大州中報告的樂觀水平最低,尤其是在西部。這個羣體樂觀水平最低的個別州包括加利福尼亞州、俄勒岡州、堪薩斯州、新墨西哥州、科羅拉多州和華盛頓州。貧困少數族裔在佛羅里達州、德克薩斯州和紐約州也報告了相對較低的樂觀水平。

總體而言,貧困少數族裔在一小羣州中報告了樂觀情緒,而這些州周圍則是許多地方的樂觀情緒遠低。這表明,對於貧困少數族裔而言,居住地是決定樂觀程度的關鍵因素。

美國不僅面臨日益嚴重的空間不平等,還遭受着日益擴大的絕望地理。對於貧困白人而言,絕望在阿巴拉契亞和鐵鏽帶達到最高,這些地方受到持續經濟轉型的嚴重影響。貧困少數族裔在相對富裕和以知識為基礎的沿海州遭受的痛苦更大。有趣的是,在深南部,特別是路易斯安那州、密西西比州、喬治亞州、阿拉巴馬州、阿肯色州和田納西州,存在一條相對高的樂觀帶。這既違反直覺,又令人困惑:這些州中的許多,甚至大多數,長期以來都有種族主義和反移民情緒的歷史,並在去年11月壓倒性地投票支持特朗普。也許他們的樂觀反映了他們自身的韌性。

無論這些更具體的模式和趨勢如何,美國面臨着日益擴大的絕望差距,這種差距越來越多地體現在從心理和身體健康、犯罪模式到我們政治和文化日益分裂的性質等各個方面。