城市動物在棲息地消失時會發生什麼 - 彭博社

bloomberg

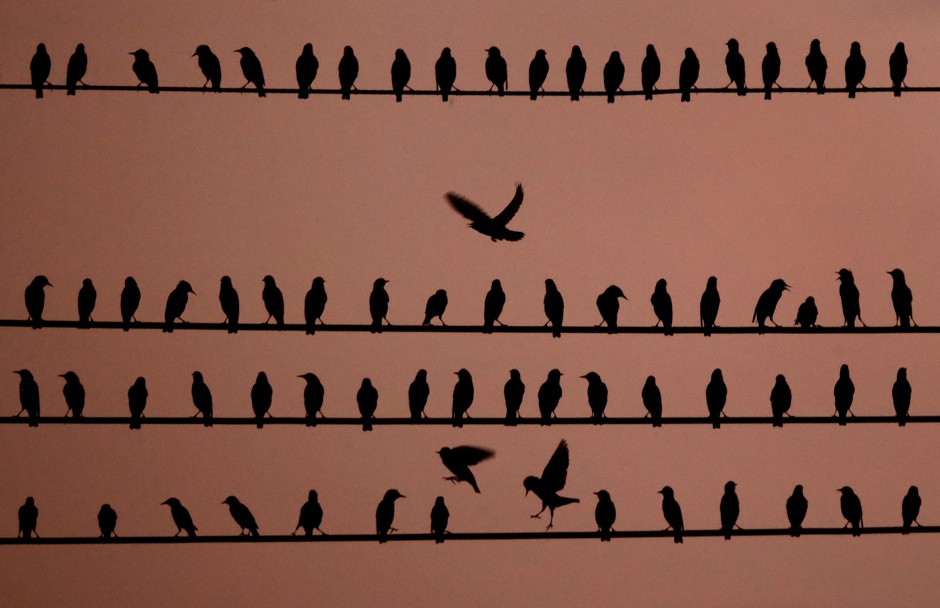

鳥兒在堪薩斯城的電線杆上爭奪位置,黃昏時分。查理·裏德爾/AP曾經在我們東波士頓的院子旁邊,有一片五六棵成熟樹木的林蔭,有些樹木高達50英尺。在夏天,它們為環繞林蔭的五棟聯排別墅提供了陰涼。在冬天,我們會凝視着常青樹和落葉樹的混合,渴望春天的到來。

鳥兒在堪薩斯城的電線杆上爭奪位置,黃昏時分。查理·裏德爾/AP曾經在我們東波士頓的院子旁邊,有一片五六棵成熟樹木的林蔭,有些樹木高達50英尺。在夏天,它們為環繞林蔭的五棟聯排別墅提供了陰涼。在冬天,我們會凝視着常青樹和落葉樹的混合,渴望春天的到來。

除了為我和鄰居提供心理上的逃避,這片林廕生機勃勃:松鼠在樹枝間追逐;藍松鴉和紅雀從高處飛下來棲息在我們的圍欄或後廊上;鴿子、麻雀和星鴝爭搶我那位年長的、常年在家的鄰居扔給它們的麪包。我們還看到浣熊、臭鼬、偶爾出現的負鼠家庭,以及最近幾個月,每天早上都會鑽過我們圍欄來吃早餐的小兔子。

彭博社城市實驗室土耳其計劃在伊斯坦布爾增加出租車以應對投訴代際住房可以幫助老年人對抗孤獨倫敦奧運遺產如何重塑被遺忘的東區隨着鄉村醫院關閉產科,城市醫院也隨之而來然後,有一天,林蔭被夷為平地。這個曾經作為花園的地塊被購買並夷平,準備建造三棟獨立的聯排別墅。似乎在一瞬間,我們的城市綠洲消失了。

樹林消失了。史蒂夫·霍爾特我們習慣的城市野生動物也開始消失。在成熟樹木被砍倒後的幾個小時和幾天裏,一些松鼠似乎完全困惑,出現在我們的陽台和花盆裏,彷彿在説:“他們對我們的堅果倉庫做了什麼?”星鴝和麻雀繼續棲息在剩餘圍欄上的常春藤中,但每天越來越少。我們沒有看到美麗的藍鳥和紅雀。

樹林消失了。史蒂夫·霍爾特我們習慣的城市野生動物也開始消失。在成熟樹木被砍倒後的幾個小時和幾天裏,一些松鼠似乎完全困惑,出現在我們的陽台和花盆裏,彷彿在説:“他們對我們的堅果倉庫做了什麼?”星鴝和麻雀繼續棲息在剩餘圍欄上的常春藤中,但每天越來越少。我們沒有看到美麗的藍鳥和紅雀。

這讓我思考:當我們應對城市化對低收入和中等收入人類居民的影響時,我們是否應該更多地談論野生動物的流離失所?我們人類可以做些什麼來歡迎和保護我們的非人類鄰居?我的松鼠和麻雀去哪兒了?

首先,一個基本真理:城市就是自然。

“我們有這樣的觀念:城市世界和自然是分開的。我們是唯一以這種方式看待景觀的物種,”洛約拉馬利蒙特大學洛杉磯城市韌性中心的執行主任埃裏克·斯特勞斯博士説。“當一隻鳥飛進波士頓時,它並不會説,‘我現在在城市裏。’我們改變了這個景觀。它仍然是自然,只是不是我們記憶中的自然。”

與樹木、鳥類和動物共享我們的城市街區是一件好事。斯特勞斯説,儘管聽起來奇怪,城市野生動物有助於控制通常由動物傳播給人類的疾病的傳播。隨着地區城市化,他説,像狼和山獅這樣的頂級捕食者被擠出,給像郊狼和狐狸這樣的中型捕食者創造了壓力釋放。這些中型捕食者“在城市地區扮演着非常重要的角色,”斯特勞斯説,幫助減少流浪貓的繁殖成功率,從而使鳥類種羣得以恢復。而鳥類,正如我們所知,吃那些往往會傳播疾病給人類的昆蟲。

“我們改變了這個景觀。它仍然是自然,只是與我們記憶中的自然不同。”“在城市歷史的大部分時間裏,城市並不是一個非常健康的居住地,”斯特勞斯説。“當你擁有完整的動物多樣性時,你可以控制那些人畜共患病,而不必使用那麼多農藥。”

更重要的是,馬薩諸塞州奧杜邦協會重要鳥類棲息地項目的負責人韋恩·彼得森表示,城市野生動物給人類帶來的社會精神優勢。彼得森説,聽到一羣家麻雀的輕聲鳴叫或在後窗看到一隻藍鳥,給城市居民帶來了快樂和視角。對於我那常待在家的鄰居來説,在後廊喂鳥和松鼠提供了一些與户外的聯繫和日常的目的。

“人們需要與自然世界的連接,”彼得森説。“可悲的是,在許多方面,這種連接正在喪失。”

斯特勞斯説,在大多數情況下,這些城市生態系統的喪失並不是在大塊區域內發生,而是以小塊的形式發生——這裏幾棵樹,那裏一個小公園。最終,綠地被 relegated 到城市的邊緣,威脅到那些依賴更大、更集中棲息地的脆弱物種——比如斑點貓頭鷹。當這些棲息地被切割以讓位於高速公路或開發項目時,斯特勞斯説,貓頭鷹和其他物種可能會完全離開城市地區。

“隨着你開始越來越多地干擾,”他説,“你會發現只有最普通的物種,或者人類活動友好的物種能夠生存。”考慮到東波士頓失去的林地的大小和位置——夾在三層樓和聯排別墅之間——彼得森認為,稱其為家的野生動物往往是這種適應力強、適合城市的物種。

那麼,他們都去哪兒了?彼得森説,他們很快就會從失去棲息地的最初震驚中恢復過來,並會移動到鄰近或更遠的下一個樹冠。他補充説,他們可能並不是作為一個羣體移動的:鳥類並不像人類那樣羣居,每種鳥都有自己生存的需求。但在城市中進化使這些物種學會了適應和韌性。

“他們在需要的地方獲取食物,”彼得森説。“他們的其他季節性需求顯然也得到了滿足。一些鳥類,比如家麻雀和鴿子,反正就是城市鳥。這是它們最快樂的地方。”

與在森林、濕地和田野中築巢的鳥類不同,城市鳥對空間的需求並不大。波士頓兩英里長的羅斯·肯尼迪綠道或城市大型歷史墓地沿線的幾棵樹,都是全年棲息在這裏的鳥類和在遷徙途中停留的鳥類的完美棲息地。

儘管如此,鳥類和動物棲息地的碎片化問題仍然是城市和社區需要不斷應對的挑戰,斯特勞斯説。一些城市正在創造新的生態系統,例如波士頓的羅斯·肯尼迪綠道,建立在完全可以開發的地塊上,並通過保護現有棲息地來實現。在洛杉磯,市政領導者通過州和聯邦補助金以及捐款拼湊出一塊塊資金,在城市的貧困土地上開闢出數十個“口袋公園”。這些公園通常佔地一英畝或更少,將大幅增加洛杉磯的綠地——並且,推測其城市野生動物種羣也會隨之增加。

在公共和荒廢土地上創建野生動物棲息地並不像保護私人財產上的成熟樹木那麼困難,斯特勞斯説。但是,當居民瞭解這些生態系統的好處並參與如何保護它們時,解決方案是可能的。“成功的綠色干預是在社區內達成的協商解決方案,”斯特勞斯説。“社區需要決定他們想要什麼樣的綠色空間或動物,而是他們希望從綠色空間中獲得什麼生態系統服務,”他説。一旦社區決定他們想從自然中獲得什麼,具體要引入或保護的樹木和動物就變得更加清晰。而且,隨着保護生物生態系統的監管框架到位,城市可以通過激勵和懲罰的系統來執行它。

“我們有政策,給予個人和企業巨大的激勵,以實現公共利益,當這些信託被破壞時,我們也有懲罰,”斯特勞斯説。“同樣的計算應該應用於綠色空間。”