美國淹沒了休斯頓最富裕的社區以拯救其他人 - 彭博社

bloomberg

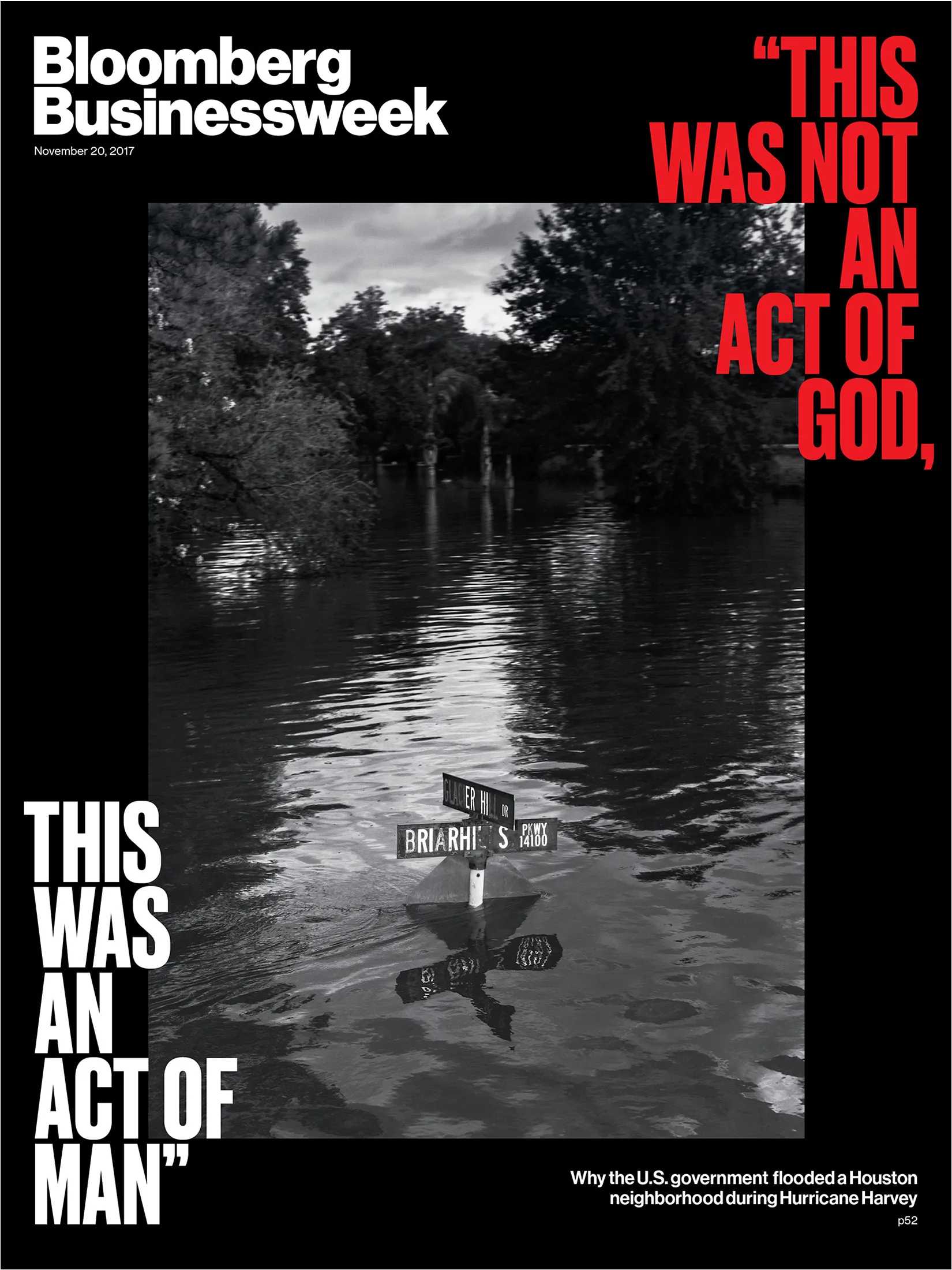

攝影師:Philip Montgomery 為彭博商業週刊“下一位參賽者,請上前。”在10月6日,在休斯頓市中心的一間明亮法庭上,美國聯邦索賠法院首席法官蘇珊·佈雷登開場時講了一個笑話,招手讓一位律師上前。佈雷登從華盛頓飛來,負責監督與哈維颶風在8月底登陸德克薩斯州後,西休斯頓被淹沒的房屋和企業相關的爭議。她召集了有意提起訴訟的律師,聽取他們對訴訟程序應如何進行的看法。

攝影師:Philip Montgomery 為彭博商業週刊“下一位參賽者,請上前。”在10月6日,在休斯頓市中心的一間明亮法庭上,美國聯邦索賠法院首席法官蘇珊·佈雷登開場時講了一個笑話,招手讓一位律師上前。佈雷登從華盛頓飛來,負責監督與哈維颶風在8月底登陸德克薩斯州後,西休斯頓被淹沒的房屋和企業相關的爭議。她召集了有意提起訴訟的律師,聽取他們對訴訟程序應如何進行的看法。

幾乎有100名律師在場,梳理整齊,期待着這將是對聯邦政府提起的最複雜和最昂貴的訴訟之一。觀察人士推測,最終可能會有數千名原告加入,索賠總額可能達到100億美元或更多,尤其是如果那些在西休斯頓某個區域的能源和石油公司——該區域因其存在而被稱為 能源走廊——對其被淹沒的總部提起訴訟。已有80起訴訟,其中11起尋求集體訴訟地位,由房主對聯邦政府提起,儘管能源走廊大約9500名居民中的許多人仍在權衡他們的選擇,通過電話和社區會議與律師進行快速約會。

特色在 彭博商業週刊, 2017年11月20日。 立即訂閲攝影師:Philip Montgomery 為彭博商業週刊很少有人有時間去律師事務所。風暴過後兩個月,他們仍在清理,他們的日子充滿了黴菌檢查、廢物清理、與聯邦應急管理局的會議、與承包商的爭鬥,以及來自濕度計測量員的拜訪。有些人正在等待州政府是否會設立救助基金,以幫助他們彌補昂貴房屋的損失。立法解決方案可能比漫長的訴訟更可取;即將到來的案件被比作卡特里娜颶風期間新奧爾良堤壩失效的長期訴訟。

特色在 彭博商業週刊, 2017年11月20日。 立即訂閲攝影師:Philip Montgomery 為彭博商業週刊很少有人有時間去律師事務所。風暴過後兩個月,他們仍在清理,他們的日子充滿了黴菌檢查、廢物清理、與聯邦應急管理局的會議、與承包商的爭鬥,以及來自濕度計測量員的拜訪。有些人正在等待州政府是否會設立救助基金,以幫助他們彌補昂貴房屋的損失。立法解決方案可能比漫長的訴訟更可取;即將到來的案件被比作卡特里娜颶風期間新奧爾良堤壩失效的長期訴訟。

當一位律師在休斯頓的法庭上建立這個聯繫時,佈雷登回憶起組織這些訴訟花了多長時間。“我不想等14個月才做點什麼,”她説。“沒有人住在那些房子裏。”

出席的律師來自全國各地:新澤西州、新奧爾良、華盛頓特區。“很明顯,法庭對這個案件非常關注,”以挑戰硅谷巨頭而聞名的集體訴訟律師Jay Edelson在事後觀察到。他從芝加哥飛來,帶着他的一些 律師事務所的律師參加聽證會。每個人都意識到,隨着極端天氣將國家基礎設施推向極限,佈雷登法庭所做的決定可能會像卡特里娜之後一樣,為聯邦政府在災難後的責任設定重要的先例。

不過,這種情況有兩個關鍵的不同之處。在新奧爾良,經濟上處於不利地位的社區,其中一些是歷史上以黑人為主的,承受了損失的主要壓力,造成了數百,甚至數千人的死亡。西休斯頓的受害者包括白人、富裕的、投票支持共和黨的能源高管。他們住在主要僱主是 BP Plc 和 皇家荷蘭殼牌公司 的社區,家庭收入中位數是城市其他地區的三倍,第二套房和週末運動跑車並不罕見。他們的廢墟中包括酒櫃、關於雷諾阿的咖啡桌書,以及來自海外工作的中國酒吧推車。

西休斯頓的案例在另一個方面也與卡特里娜的案例不同:他們並沒有就官方忽視提出法律論點,而是講述了聯邦政府故意淹沒城市最富裕地區以拯救其他地區時發生的事情。

希斯特伍德大道是安吉和喬什·摩爾夢想中的一切。傍晚,安吉會等喬什從石油行業承包商的工作中回來,一邊喂着嬰兒盧克,五歲的內森在街上踢足球。這個家庭在索恩伍德社區的一層小房子,雖然在街區中算是普通,但後院露台非常適合燒烤,周圍是高大的松樹,樹皮像拼圖一樣,蟬在黃昏時分會緊緊附着在上面尖叫。鄰里關係融洽:丈夫們會互相幫助進行家庭修理工作。糖被借走後會雙倍歸還。

安吉和喬什·摩爾與他們最小的兒子盧克,在觀察他們位於刺槐路的家。攝影師:菲利普·蒙哥馬利為《彭博商業週刊》拍攝當風暴在8月26日和27日的週末來臨時,喬什開始行動。他曾在大雨中看到後院淹水,如果這次的情況和預報説的一樣糟糕,水可能會滲入房子裏。他擔心新鋪的地板,金色的柏木。因此,在安吉的抗議聲中,喬什拿出鏟子開始挖護城河,撕掉露台磚塊並在雨水浸透他的襯衫時挖出一英尺深的土。

安吉和喬什·摩爾與他們最小的兒子盧克,在觀察他們位於刺槐路的家。攝影師:菲利普·蒙哥馬利為《彭博商業週刊》拍攝當風暴在8月26日和27日的週末來臨時,喬什開始行動。他曾在大雨中看到後院淹水,如果這次的情況和預報説的一樣糟糕,水可能會滲入房子裏。他擔心新鋪的地板,金色的柏木。因此,在安吉的抗議聲中,喬什拿出鏟子開始挖護城河,撕掉露台磚塊並在雨水浸透他的襯衫時挖出一英尺深的土。

在蘭伍德大道的另一條街上,羅伯特·海恩斯感到焦慮。這位71歲的退休股票經紀人已經在他的客廳躺椅上看天氣預報幾個小時了。他在越南戰爭期間服役於第82空降師,經歷過十幾次墨西哥灣沿岸的颶風,這些經歷本該幫助他保持冷靜。但預報顯示,南方45英里處的海岸情況令人恐懼,他的丈夫兼伴侶凱爾·海恩斯幾天前就去了那裏。風暴正好經過凱爾躲避的酒店。羅伯特打電話給凱爾的手機,哭了。凱爾比羅伯特年輕35歲,羅伯特常常充當他的保護者。“請回家,”羅伯特懇求凱爾回到他們的白磚單層牧場房屋,那裏肯定不會淹水。

週六晚上,在基克里洛大道,戴夫·約翰斯頓無法入睡。這位退休的 埃克森美孚公司地球物理學家準備得很充分:他和妻子琳達,都是60多歲,花了一整天把傢俱搬到樓上。現在戴夫已經打包好行李,穿上鞋子,以防這對夫婦需要逃離。大約在凌晨2點,他在前窗旁看到陰影般的人影——他的鄰居們冒着傾盆大雨,走在房屋附近的高地上,手中高舉着用垃圾袋包裹的重要物品。

戴夫和琳達討論了離開。情況顯然變得嚴峻,但留下來可能更安全。水已經在街上流動,而房子仍然乾燥。他們決定熬過這個夜晚,第二天再離開。

攝影師:菲利普·蒙哥馬利,來自彭博商業週刊攝影師:菲利普·蒙哥馬利,來自彭博商業週刊週日,家中的辯論變得更加緊張,居民們在離開的不情願與對未知的恐懼之間權衡。居住在能源走廊的地質學家、物理學家、MBA、律師和工程師們諮詢了他們設置的測量洪水的工具:院子裏的旗幟、測量棒、圖表和照片。

攝影師:菲利普·蒙哥馬利,來自彭博商業週刊攝影師:菲利普·蒙哥馬利,來自彭博商業週刊週日,家中的辯論變得更加緊張,居民們在離開的不情願與對未知的恐懼之間權衡。居住在能源走廊的地質學家、物理學家、MBA、律師和工程師們諮詢了他們設置的測量洪水的工具:院子裏的旗幟、測量棒、圖表和照片。

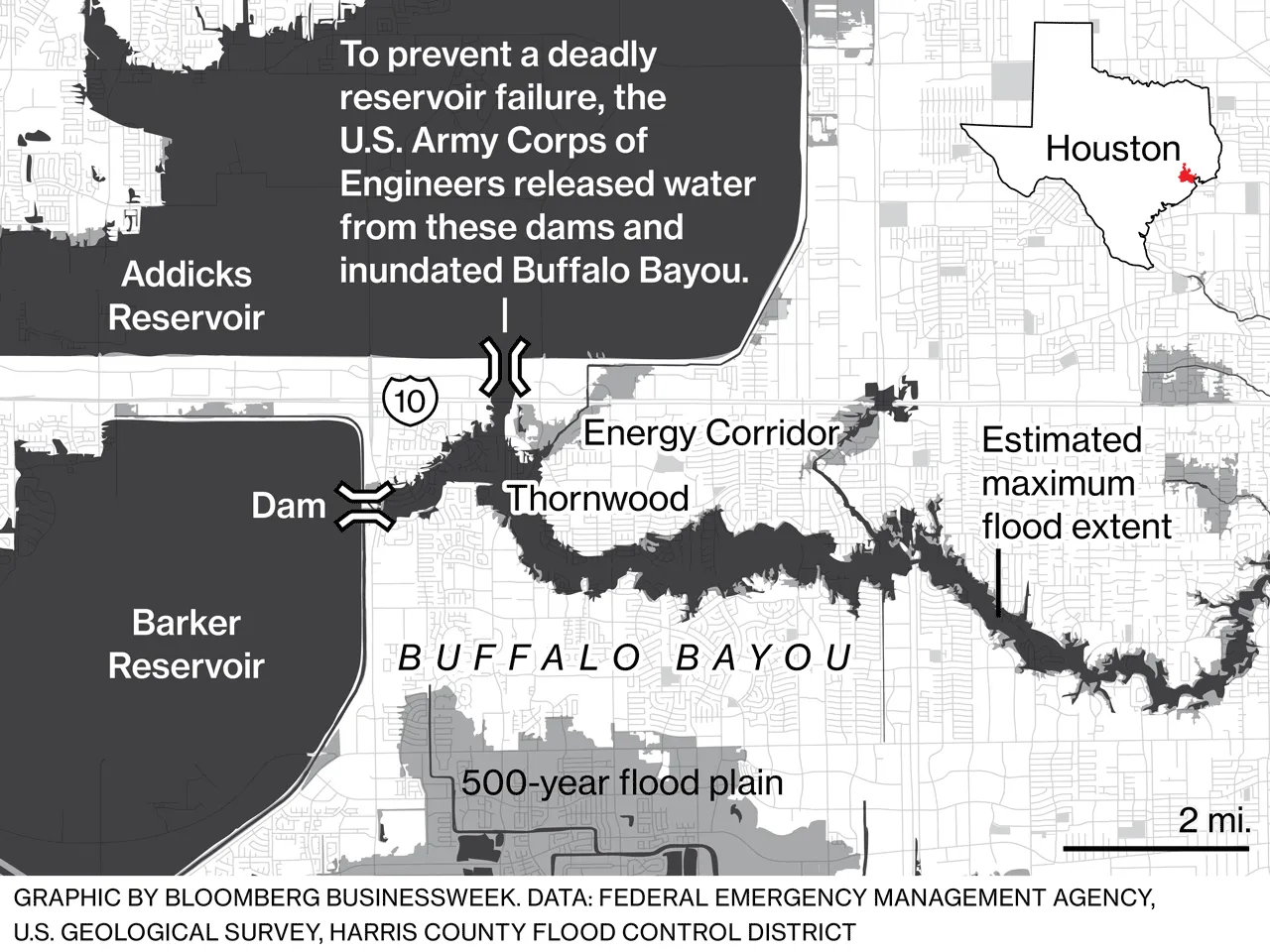

那天晚上,哈里斯縣洪水控制區召開了一次新聞發佈會,宣佈美國陸軍工程兵團將開始在圍繞西休斯頓的阿迪克斯和巴克水壩進行控制釋放。兩個巨大的水庫儲存着在城市西部草原上彙集的水,形成了布法羅灣,流經能源走廊,穿過市中心,最終進入休斯頓航道,最後流入墨西哥灣。水壩後面的水每小時上漲超過6英寸,洪水控制區表示居民應該準備在第二天早上離開。

但那晚水位上升得比預期還要快——哈維帶來了總共51英寸的降雨。陸軍工程兵團不會確認釋放開始的確切時間,但法律投訴和居民表示,洪水閘門在凌晨1點左右打開,向布法羅灣湧來一股水流,而許多人正在睡覺。凌晨1:30過後,工程兵團在社交媒體上發佈了一則新聞通知,聲明水壩釋放的水量將達到每秒8000立方英尺。“如果我們現在不開始釋放,水壩周圍的失控水量將會更高,”工程兵團加爾維斯頓區指揮官拉爾斯·澤特斯特羅姆上校被引用説。“通過閘門直接釋放水到布法羅灣會更好。”危險在於水會失控流入水庫上游的房屋,超過水庫下游的牆壁,或者破裂正在修復的巴克水壩的一部分。如果任一水壩失效,休斯頓紀事報後來寫道,西休斯頓將留下“數英里的屍體。”

水牛灣迅速溢出,淹沒了周圍地區。我與數十位西休斯頓居民交談,他們將水庫的水形容為與水牛的污濁混合,與雨水不同。“那雨水是清澈的,”一位居民説。“這水臭得很。”另一位住在水牛灣一街區的居民描述了一股泥濘的浪潮衝開了他後面的法式門。

到星期二,水的釋放速度達到了每秒13,000立方英尺。由於測量設備被淹沒,人們用身體來評估水淹沒他們家中的高度:腰帶,然後是胸部,然後是脖子。老年人報告説醒來時感到困惑,以為自己在水牀上。對於大多數人來説,撤離成為唯一的選擇。中央隔離帶變成了船隻發射場。父親們跳進鱸魚釣魚船或充氣牀墊上,帶領救援人們、寵物和文件。一些在恐慌中離開的居民冒着危險返回,試圖找回他們能找到的東西。一名男子在試圖救回一隻貓時被觸電而死。

到星期二,水的釋放速度達到了每秒13,000立方英尺。由於測量設備被淹沒,人們用身體來評估水淹沒他們家中的高度:腰帶,然後是胸部,然後是脖子。老年人報告説醒來時感到困惑,以為自己在水牀上。對於大多數人來説,撤離成為唯一的選擇。中央隔離帶變成了船隻發射場。父親們跳進鱸魚釣魚船或充氣牀墊上,帶領救援人們、寵物和文件。一些在恐慌中離開的居民冒着危險返回,試圖找回他們能找到的東西。一名男子在試圖救回一隻貓時被觸電而死。

到9月1日星期五,水仍在洪水閘門中湧出,能源走廊的情況惡化到休斯頓市長西爾維斯特·特納發出自願撤離命令的地步。“我知道人們留下來是因為他們想保護自己的財產,”他説。“但是如果你今天住在一個家裏,家裏有水,這種情況在10到15天內不會改變。”

由於居民們在努力拯救他們的物品而感到沮喪,地區市議會成員格雷格·特拉維斯設法調來了五輛高水車輛並開始巡邏。離開的居民報名乘船回家,他們將有30分鐘的時間來取回他們能拿走的東西。

週六,當休斯頓其他地方的洪水退去時,特納別無選擇,只能對4600個“已經被水淹沒”的能源走廊住宅強制撤離。他的辦公室表示,有300人仍留在被淹沒的家中。特納還切斷了該地區的電力,並設立了午夜至凌晨5點的宵禁,以幫助警方隔離任何搶劫撤離房屋的人。“把你個人的安全放在財產之上,”他在命令中解釋道,“那裏的洪水是由於美國工程兵團控制釋放水造成的。”(在與德克薩斯論壇報的後續採訪中,他指責工程兵團沒有清楚地溝通“釋放水的規模或影響。”特納的辦公室拒絕對此事發表評論。)

直到週日,幾乎在釋放開始一週後,工程兵團才減緩了釋放速度。第二天,他們召開了另一場新聞發佈會,展示了洪水的時間推移地圖。周圍地區仍然是藍色;西休斯頓的水要到9月10日才會最終退去。

幾周後,我發現木匠兼足球教練蒂姆·菲茨帕特里克在他家前面滿頭大汗,赤裸上身。他正在拖着發黴的幹牆塊穿過他死去的院子。沾滿污泥的獎盃、運動器材和相框堆在摺疊桌上,彷彿是為了一個有毒廢物的車庫拍賣。“當然,我很生氣,”他吐出這句話。他説他仍在考慮是否提起訴訟。“這不是天災,這是人禍。他們把我們推向手榴彈,以拯救城市的其他部分。”他用一隻手捏碎一個啤酒罐並將其扔到一邊,然後拿起一把大錘,狠狠地砸向一個破損的櫥櫃。

巴克水庫的閘門。攝影師:菲利普·蒙哥馬利,彭博商業週刊在德克薩斯州的 Buzbee律師事務所的73樓辦公室裏,德克薩斯州的自信氣息瀰漫。門把手是定製的,長達一英尺的銀色鯊魚。酒吧裏擺滿了昂貴的波本威士忌,牆上掛着簽名的休斯頓太空人隊球衣。裝裱的報紙剪輯慶祝數百萬美元的判決和成功為前德克薩斯州州長裏克·佩裏辯護,反對重罪濫用職權的指控。大理石地板通向巨大的窗户,俯瞰着這個國家第四大城市幾乎每一棟建築和彎曲的水牛灣。

巴克水庫的閘門。攝影師:菲利普·蒙哥馬利,彭博商業週刊在德克薩斯州的 Buzbee律師事務所的73樓辦公室裏,德克薩斯州的自信氣息瀰漫。門把手是定製的,長達一英尺的銀色鯊魚。酒吧裏擺滿了昂貴的波本威士忌,牆上掛着簽名的休斯頓太空人隊球衣。裝裱的報紙剪輯慶祝數百萬美元的判決和成功為前德克薩斯州州長裏克·佩裏辯護,反對重罪濫用職權的指控。大理石地板通向巨大的窗户,俯瞰着這個國家第四大城市幾乎每一棟建築和彎曲的水牛灣。

託尼·巴茲比,一位有着20年經驗的審判律師,唯一遺憾的是他不在正上方的頂層。“他們不願意賣給我,”他帶着頑皮的微笑説,靠在椅子上。他穿着一件格子、矢車菊藍色的西裝外套,口袋裏塞着一條猩紅色的手帕,解釋他對西休斯頓訴訟的信心。“這是個了不起的案件,”他自豪地説。“我們知道決定是什麼時候做出的,我們知道是誰做的決定,我們知道他們做決定時知道哪些社區會被淹沒。”一位年輕律師被叫進來處理其中一個文件,然後被請出。巴茲比看着他離開,臉上露出滿意的驚訝。“他在我面前太緊張了,”他説,笑着喝了一口肌肉牛奶。

巴茲比在他的辦公室。攝影師:菲利普·蒙哥馬利為《彭博商業週刊》拍攝巴茲比的職業生涯充滿了正義的鬥爭,儘管不一定是為了窮人或温順的人。他是能源走廊現場的第一批律師之一,在9月5日向索恩伍德社區的居民推銷自己,當時水仍然淹沒在他們的廚房裏。這似乎奏效了:他已經簽下了近400名客户。“最終我會有1000個,”他承諾。事實上,他的名字在沮喪的居民口中自由流淌。他已成為那些太疲憊而無法研究或太憤怒而無法等待的人的默認選擇。

巴茲比在他的辦公室。攝影師:菲利普·蒙哥馬利為《彭博商業週刊》拍攝巴茲比的職業生涯充滿了正義的鬥爭,儘管不一定是為了窮人或温順的人。他是能源走廊現場的第一批律師之一,在9月5日向索恩伍德社區的居民推銷自己,當時水仍然淹沒在他們的廚房裏。這似乎奏效了:他已經簽下了近400名客户。“最終我會有1000個,”他承諾。事實上,他的名字在沮喪的居民口中自由流淌。他已成為那些太疲憊而無法研究或太憤怒而無法等待的人的默認選擇。

其他律師表示,居民們不應該急於訴訟。也許政府會站出來“做正確的事”,我反覆聽到這個説法。“我沒有接手數千個案件,”當地律師雷內·西格曼説,他專門處理洪水保險索賠,並有幾位西休斯頓的客户。“你希望人們儘可能嘗試與他們的保險索賠達成協議。”

巴茲比對這種謹慎不屑一顧。“如果你有案件在案並且已經訴訟,你將始終比那些在旁觀的人擁有更好的立場,”他説。

他對西休斯頓訴訟的處理基於一個引人入勝的法律論點,這一論點觸及了德克薩斯州的核心信念:政府應該讓你獨立,並在不這樣做時賠償你。美國憲法第五修正案的徵用條款禁止聯邦政府在未支付的情況下沒收公民的財產:“[N]或私人財產不得在未給予公正補償的情況下被用於公共用途。”相關案例法認為,當政府“徵用”財產用於公共利益而未經過徵用程序時,所有者可以聲稱發生了“反向徵用”,主張財產被不公正地沒收、損壞或摧毀,並且應支付賠償。

直到2012年,政府成功地辯稱它對因臨時洪水而做出的決定不負法律責任。那一年,最高法院提出了一項新的多因素測試,可以在此類案件中確定政府的責任。大多數意見由大法官魯思·巴德·金斯伯格撰寫,例如,認為如果政府幹擾了一個“合理的、基於投資的期望。”也就是説,如果合理地期望你投資的房屋不會被淹沒,但它卻被淹沒了,並且法院認定政府負責,那麼就可能需要賠償。

州參議員瓊·哈夫曼,曾是一名法官,她説:“我不是來指責軍團,告訴你們應該做或不應該做。但他們做了,這一行為導致了徵用。”對於西格曼來説,這也很清楚:“當我查看案例法,看看這裏發生的事情……如果這不是一個徵用案件,那什麼才是?”

遠離休斯頓恢復情感漩渦的法律專家對原告的案件持更冷靜的看法。佛蒙特法學院專門研究徵用法的教授約翰·埃切維里亞和環境組織野生動物保護者的特別顧問羅伯特·梅爾茨,寫了一篇文章,討論哈維案件,他們質疑一些原告是否能夠滿足最高法院提出的各種標準。他們還指出,軍團的決定“提出了當政府只有糟糕選擇時,徵用條款應如何適用的問題。”

Lynn Blais,德克薩斯大學奧斯汀法學院的教授,專門研究徵收索賠,她表示,聯邦政府在法庭上可能使用的最有説服力的論點是聲稱“如果沒有建造水庫,這些房屋將會被淹沒。”她指出,水庫是為了“洪水控制,而不是洪水預防”而建造的。

阿迪克斯和巴克水庫是在1935年洪水造成八人遇難後建造的。到1960年代,開發商如文森特·基克里洛開始在主要是草原的土地上建造如索恩伍德這樣的社區,正好位於大壩下游;基克里洛的公司單獨在西休斯頓的40個社區建造了15,000套房屋。隨着石油和能源產業的繁榮,主要總部——埃克森、康菲石油、阿美石油——遷至西休斯頓。從2005年到2016年,能源走廊的房產價值翻了四倍。水庫內的野生草原土地,通常是乾燥的,成為孩子們的體育活動和週末騎行的場所。

這片土地以及大壩北部和西部的許多房屋位於所謂的洪水池中——水庫的上游部分。在一些城市,開發商被禁止在這些地區建造,但在休斯頓沒有這樣的限制。許多巴克大壩西側的房主聲稱他們不知道自己處於洪水池中,他們沒有注意到一些分區地圖底部的細則。(“誰會看分區地圖?”一位居民問。)其中一張地圖的文字寫道:“該分區鄰近巴克水庫,並在美國陸軍工程兵團的管理下,可能會遭受延長的控制性淹沒。”

在聯邦法院的第一次聽證會上,許多參與訴訟的律師要求佈雷登將北部和西部地區的索賠——上游的——與南部和東部的下游索賠分開。布茲比就上游索賠表示:“我不會碰它們。”這是一個難以證明的案件——你在洪水池中建造,就會在洪水池中淹水。

大多數律師一致認為,下游案件贏得徵用索賠的機會最大。那裏的許多房屋——甚至一些距離海灣只有幾英尺的房屋——自從60年代由基克里洛建造以來,一直沒有在重大天氣事件中淹水,例如艾克颶風和去年的税日洪水。這段歷史解釋了為什麼我與之交談的許多居民在環顧剝去幹牆和水泥地板的客廳時憤怒地説出“應該不”這個詞。“我的家不應該淹水,”他們會説。現在,他們需要在法庭上證明因果關係:如果沒有這些釋放,他們的家就不會淹水,即使是在哈維這樣的颶風期間。

“他們把我們推向了手榴彈,以拯救城市的其餘部分”

代表陸軍工程兵團參與訴訟的 司法部對此文章 declined to comment. 工程兵團不願意與澤特斯特羅姆上校進行採訪,但確實安排了與項目和項目管理副區工程師埃德蒙·魯索的電話。魯索沒有詳細説明導致釋放的具體決定,但他説,阿迪克斯和巴克水壩的設計是為了蓄水,並在雨過後緩慢釋放:“這就是拯救城市免受毀滅性洪水的原因。”他指出,過去十年中,前十名記錄水壩水位中的四個發生在過去十年。“在不到一週的時間裏,我們得到了超過一年的降雨量,”他説。“這是史詩般的。我認為沒有人能想象會發生這樣的事情。”

多年前,保險公司繪製了休斯頓社區對洪水的易受影響程度圖,這是貸款方的一個關鍵指標。一些下游的房屋位於所謂的百年洪水區,這意味着它們每年有1%的洪水風險;在那裏,抵押貸款持有者被要求購買洪水保險。Thistlewood Drive、Langwood Drive和Kickerillo Drive是Moore、Haines和Johnston家所在的地方,位於五百年洪水區,每年洪水風險為0.2%。在五百年洪水區中,只有大約一半的房屋投保——許多居民認為這每年450美元的支出是浪費。

Blais並不確定即使是五百年洪水區的房主在法庭上能否成功辯護。“如果你在颶風區靠近海岸,且在水庫下游和近旁的河流旁建房子,而你周圍的一切都被稱為‘河流’-某某,那麼你對洪水的合理預期是什麼?”她問道。“你可能應該考慮到這一點。”

市議員Travis,自己也是一名律師,對他的選民在即使贏得案件後能否收回損失持悲觀態度。“你不會得到一比一的賠償,”他説。“你只會得到一個和解,其中40%會給律師,而你只能在7到10年後才能拿到。但,祝你好運。”

還有人擔心,如果案件成功,可能會為政府創造一個令人畏懼的先例。Ginsburg在2012年的意見試圖緩解人們對更廣泛的徵收標準會導致“洪水般”的索賠的擔憂,但Echeverria和Meltz寫道,這可能正是會發生的情況。他們表示,徵收條款可能會成為“與氣候變化相關風險的某種社會保險計劃”。如果氣候變化打亂了這一計算,那麼五百年洪水區標準中所銘刻的“歷史洪水”概念將毫無意義。此外,他們寫道,“成功的徵收訴訟實際上可能會阻礙採取措施以避免氣候變化最嚴重影響的主動性。”畢竟,如果運營水壩可能讓你面臨數十億美元的訴訟賠償,為什麼還要建水壩呢?

氣候變化的問題在能源走廊尤其複雜,因為那些常常被認為與全球變暖有關的公司恰好是鄰里的僱主。在我與居民的採訪中,我多次提到懸而未決的氣候變化問題。幾乎所有人都推辭。“我不是氣候科學家,”地球物理學家和環境工程師説,“所以我無法告訴你一個明確的答案。”

10月12日,Thornwood業主會議。攝影師:Philip Montgomery,彭博商業週刊Thornwood曾是一個美麗的社區。我知道這一點,因為我在街對面長大。我曾與Thornwood Sharks游泳隊的孩子們進行過競爭。我的出生證明存放在Anji和Josh Moore家後面的銀行裏,放在一個安全存款箱中,箱子裏積水超過一個月。我們家的房子沒有淹水,但離水線只有幾個街區——地形的偶然使我們的鄰居開始稱我的父母和其他幾户被水庫釋放所幸免的家庭為“幸運者”。

10月12日,Thornwood業主會議。攝影師:Philip Montgomery,彭博商業週刊Thornwood曾是一個美麗的社區。我知道這一點,因為我在街對面長大。我曾與Thornwood Sharks游泳隊的孩子們進行過競爭。我的出生證明存放在Anji和Josh Moore家後面的銀行裏,放在一個安全存款箱中,箱子裏積水超過一個月。我們家的房子沒有淹水,但離水線只有幾個街區——地形的偶然使我們的鄰居開始稱我的父母和其他幾户被水庫釋放所幸免的家庭為“幸運者”。

幾周後,當我騎自行車穿過這個社區時,我記得它曾經的樣子:整齊的白色百葉窗,寬大的前草坪,仿造煤氣燈的燈具。現在百葉窗上沾滿了棕色水痕,游泳隊的標誌被承包商的廣告取代。夜晚,街道昏暗,燈籠的斷線從燈柱上撕扯下來,伸向空中。

安吉和喬什·摩爾在我拜訪他們時仍在努力收拾殘局。他們正在運行一個臭氧機——“它應該能去除水留在牆壁上的所有有毒化學物質,”安吉説。他們在喬什挖了護城河的第二天就撤離了,當時一個陌生人敲門並提供了一次船上游覽。幾天後,在強制撤離令之前,他們又涉水返回,試圖挽救他們能挽救的東西。“當我打開那扇門時,那是我一生中最糟糕的時刻,”安吉回憶道。蛇在孩子們的玩具旁遊動。

在基克里洛大道,戴夫·約翰斯頓仍在等待洪水保險的賠付,利用空閒時間到房子裏準備新的幹牆。他和琳達正在考慮出售房子,如果有人願意買的話。“我不明白為什麼他們必須進行如此大規模的釋放,”他説,搖着頭。“我不知道他們為什麼不早點在較低的水平開始釋放。”他仍在考慮是否提起訴訟,但他説:“對我來説,因徵用我的財產而獲得賠償的想法是合理的。”

朗伍德大道是一條鬼街。沒有路燈,沒有人,沒有聲音。被淹沒的房屋空無一人,門敞開,窗户破碎,儘管業主協會的通訊中呼籲將其封閉。夜晚,朗伍德被負鼠巡邏,只有落下的橡果打破了寂靜。

一棟牧場式房屋格外顯眼,白色磚牆外覆蓋着五彩斑斕的塗鴉和彩虹。起初看起來像是破壞行為。然後你讀到這些字:“我的丈夫,82空降師的羅伯特·海恩斯上尉在哈維颶風期間在我們的家中遇難。”

凱爾説,當潛水隊在多次嘗試後找回羅伯特的屍體時,它已經在浴室裏漂浮了將近兩週。就在幾英尺外,水面以上,他們的狗帕迪瘦弱而顫抖,但還活着。驗屍官辦公室撥打了狗牌上的號碼,聯繫到了凱爾。凱爾推測,羅伯特一定把帕迪放得很高。他還發現了一些藏在水面以上的舊照片。

凱爾·海恩斯,羅伯特·海恩斯的遺孀。攝影師:菲利普·蒙哥馬利,彭博商業週刊凱爾每天在日落時分來到房子。他帶來一罐羅伯特最喜歡的福斯特啤酒,倒在灌木叢中,以示紀念。“我也不知道為什麼,”他説。他説話時語速很快,結結巴巴地穿梭於那13天的時間線。死亡證明上寫着羅伯特溺水,但凱爾推測他的丈夫在與外界失去聯繫、洪水上漲時可能感到恐慌,導致心臟病發作或中風——“或者他可能是觸電了。”

凱爾·海恩斯,羅伯特·海恩斯的遺孀。攝影師:菲利普·蒙哥馬利,彭博商業週刊凱爾每天在日落時分來到房子。他帶來一罐羅伯特最喜歡的福斯特啤酒,倒在灌木叢中,以示紀念。“我也不知道為什麼,”他説。他説話時語速很快,結結巴巴地穿梭於那13天的時間線。死亡證明上寫着羅伯特溺水,但凱爾推測他的丈夫在與外界失去聯繫、洪水上漲時可能感到恐慌,導致心臟病發作或中風——“或者他可能是觸電了。”

“我百分之百確定羅伯特是因為水壩放水而死的,”凱爾説。“正是因為他們的不負責任,沒有強迫人們在放水前撤離。我認為他們應該破門而入,説,‘水庫要放水了,你們現在必須撤離。’”他計劃與鄰居們一起提起訴訟。與他們不同,他還將提起錯誤死亡訴訟。巴茲比是他的律師。

“有趣的是……嗯,不是有趣,但……我們一直支付洪水保險直到七月,”他説,伴隨着蟬鳴,拍打着手臂上的蚊子。“鮑勃就是不認為會發生洪水。”他回頭看向黑暗的房子。“你永遠不會想到你所愛的人會在自己家裏溺水。”