卓言若:為了民族的和平與團結——寫在“二二八”七十週年之際

【文/觀察者網專欄作者卓言若】

【1947年台灣“二·二八事件”爆發以來,在大陸上獲得了長達七十年的紀念。但絕大多數的台灣民眾對此卻毫無所知。台灣島內關於“二·二八”的討論到1980年代後才有,而且長期被“分離主義”運動壟斷。

近年來,台灣藍營內部的部分人士企圖將“二·二八事件”重新定義為“皇民造反”,解釋為中日矛盾在台灣島內的爆發,進而以此反駁“分離主義”所建構的主流論述。

本文作者站在社會主義統一派的立場,對“分離主義”的主流論述以及“皇民造反説”分別進行了批評,指出這兩種觀點實為一島史觀的雙生子。把二二八解釋成“日本皇民vs中國人”的中日衝突,無疑很容易吸引愛國民眾的同情。然而這種非歷史的同情所將招致的後果,只能是讓大陸民眾的歷史認識遭到即將沉沒的國民黨反共史觀的綁架。這種綁架和龍應台“南方聯盟”所欲遂行的目標沒有任何不同。而中華民族內部的和平與團結才是“二·二八事件”給兩岸人民提出的最大啓示。】

爆發於一九四七年台灣島上的“二二八事件”轉眼已屆七十年。七十年前的二二八抗暴運動發生在一九四五年台灣脱離日本殖民統治、重歸中國版圖之後不到兩年的時間。雖然事件只是肇因於街頭上的查緝私煙而發生的官民衝突,後果卻是立即瀰漫全島的民眾蜂起、國民黨當局隨之而來的殘酷鎮壓,以及延續至今的族羣對立和仇恨。在當前台灣,大概沒有一項歷史事件像二二八那樣深刻影響了台灣的現實政治,而島內的現實政治也反過來影響了各種關於二二八的歷史詮釋。

從近年流行的一些二二八論述談起

作家陳映真先生曾在“二二八”四十週年之際嘆言:“事隔四十年,在這奇蹟也似地開放了公開討論‘二二八’事變的機會的現在,國民黨政府如果依然偏頗固執的硬要把‘二二八’事變的起因,歸納為‘台民親日奴化思想,中共煽動’的‘官方説辭’;或者還是歸納為‘唯國民黨、外省人有罪論’、‘中國民族和台灣民族對決論’這個分離論的史觀,落後、膚淺尚是餘事,無法深入討論、分析,從而獲取歷史的智慧,根本解決此一歷史問題,進一步療傷止痛,建設民族內部的和平、團結與發展,才是嚴重的遺憾了。”(陳映真,〈為了民族的和平與團結——寫在《二二八事件:台中風雷》特集卷首〉)──諷刺的是,陳映真先生在三十年前所批判的這些論調,迄今仍如幽靈一般因為台灣島內各種政治勢力的利用而不斷改頭換面而復活。

如所周知,在目前壟斷二二八歷史的主流詮釋中,二二八及其延續至今的一切後果都反映出“台灣人”與“中國人”之間的“民族”對立,並由此衍伸出台灣人民只有通過“獨立”才能“當家做主”的結論。這樣的結論是目前島內的政治正確。

雖然近年(特別是今年)有不少充滿“好意”的論者試圖反駁這種主流詮釋,卻往往“有意”“無意”成為這種主流詮釋的鏡像。這些論者認為,分離主義者刻劃“台灣人”與“中國人”對立的根本邏輯是“官逼民反論”──“台灣人”是“民”而“中國人”是“官”──因此,他們認為反駁“官逼民反論”的唯一方法就是把二二八解釋成“反民逼官”、扭曲成中日衝突,並由此進一步衍伸出二二八乃是不願重新做中國人的台灣“皇民”蓄意造反的奇特論述。

儘管這些充滿“好意”的論者有時也刻意與國民黨劃清界線,但從歷史的角度來看,“反民逼官論”及其衍生出來的“皇民造反説”其實複述了國民黨當局為了掩蓋自身的執政失敗而製造出來的各種説詞。而且,**“反民逼官論”所要指控的“反民”實際上還不直接是所謂的“皇民”,而是實際上參與了二二八的中共地下黨和許許多多的愛國民主人士。**因此“反民逼官論”還藴含了以“皇民造反説”扭曲中共地下黨和全國愛國民主人士對於事變之介入的意圖。打個比方:這種意圖的後果就像是把第四野戰軍在東北戰場的勝利解釋成偽滿軍隊藉機對國民黨軍隊的“復仇”一樣──對於大陸的朋友來説,恐怕任何人聽了這種解釋都會瞠目結舌罷。

一定程度上,近年甚囂塵上的“皇民造反論”正以大陸的民眾為灌輸對象。在中日關係持續緊繃的當下,把二二八解釋成“日本皇民vs中國人”的中日衝突,無疑很容易吸引愛國民眾的同情。然而這種非歷史的同情所將招致的後果,只能是讓大陸民眾的歷史認識遭到即將沉沒的國民黨反共史觀的綁架。這種綁架和龍應台“南方聯盟”所欲遂行的目標沒有任何不同,因為二者都屬於某種“反攻大陸論”。

把台灣人總體化為皇民,把二二八總體化為皇民造反,這類論述無非是二二八主流歷史詮釋的鏡像。只不過主流詮釋強調“中國人”是“新殖民者”,而“皇民造反論”強調“本省人”是“被殖民殖到擺脱不了奴化的被殖民者”。主流詮釋強調台灣人被“中國人”屠殺,而“皇民造反論”強調“皇民”大殺“外省人”。這兩種觀點各自把日本殖民所遺下的罪惡歸結為“這種殖民者”或“那種被殖民者”身上,實在是一島史觀的雙生子。

“皇民造反説”以及各種強調兩岸人民文化差異的論述不但很容易為國民黨當局執政失敗提供開脱的資源,這類説法也不能解釋為什麼事變發生前夕全國關於台灣的新聞報道和輿論都注意到台灣因為政經危機而民怨蒸騰、危機一觸即發。這種引人注目的危機感可以參考蔣時欽(台灣抗日運動前輩蔣渭水之子,後來先後加入中共地下黨和台盟)在1946年7月的觀察:

炎熱和颱風前後襲來,勇壯的夏季又到了。在例年這是登山或遊海的季節,但是今年呢?因為高物價,失業,又是流疫,地方治安不寧等等惡劣環境,大家只好悶在城市裏。老實説,城市裏也難逃這種種惡劣環境,但是為了生活,日夜奔走,好像沒人介意炎熱的樣子。不但這樣,大家卻抱着滿肚的不滿,在痛罵、冷笑,或咒詛着眼前社會的腐敗醜惡現象。我很怕,若是這樣弄下去,台胞不是患了精神衰弱,則會有爆炸的一天。除這惡劣的現實外,我們有沒有出路?怎樣在這種環境裏打開一條血路?打倒官僚政治!爭取民主政治!實現地方自治,即縣市長以及省長民選!我們的結論是這樣,……達到實現民主政治以前,永遠如此,絕不會變的。(原載於《政經報》第二卷第六期,署名“仁”。)

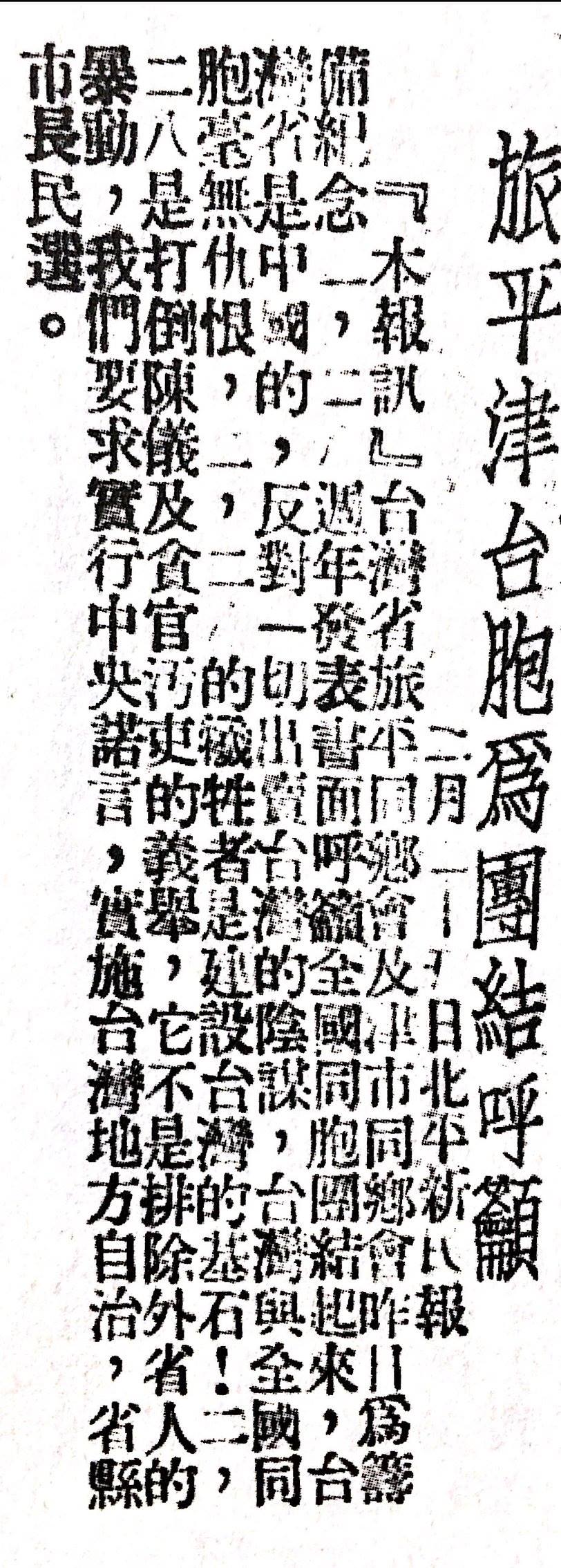

黃榮燦木刻版畫《恐怖的檢查——台灣“二二·八事件”》,1947年。

而且,皇民造反説更不能解釋二二八爆發之後中共中央和各界民主人士(比方郭沫若、馬敍倫、沈鈞儒、章伯鈞、李濟琛)對台灣抗暴民眾的支持。其中,臧克家所寫的〈表現──有感於台灣二二八事變〉可説是最為感人的作品:

五十年的黑夜

一旦明瞭天

五十年的屈辱

一顆熱淚把它洗幹

祖國,你成了一伸手

就可以觸到的母體

不再是隻許壓在深心裏的

一點温暖

五百天

五百天的日子

還沒有過完

祖國,祖國啊!你強迫我們把對你的愛

換上武器和紅血

來表現!

(《文匯報》,1947年3月8日)

如果真是“台灣的皇民”反對“中國”的鬥爭,為什麼全國各界的進步力量要支持台灣人民的正義鬥爭呢?這正是因為當時全國的進步力量普遍將二二八視為全國反蔣鬥爭的關鍵組成部分,而且非常清楚二二八的前因與後果。如郭沫若所言:

在蔣朝管治下早遲會有“二二八”慘史發生,本是意料中事,但慘得那樣酷烈,卻是出人意料之外。“殘民以逞”那樣的暴君德政,在今天的蔣朝,真可算家常茶飯了。**故在今天誰都可以預言,蔣朝不搞垮,“二二八”慘史不僅要再發生於台灣,而且要普及於全國。**上海的殺人頭子吳國楨之流不是已經奉命對人民“格殺勿論”,各地農村不是早經恢復三光政策實行“並村”嗎?蔣朝覆亡在即,它是會加緊瘋狂地倒行逆施的。(郭沫若,〈還要警惕着不流血的“二二八”!〉)

大陸歷年“二二八”紀念活動一覽(整理:張方遠;製圖:W.B.)

“外省人/本省人”各自被總體化的後果

雖然皇民造反説和二二八的主流詮釋貌似從不同的角度詮釋“官”“民”在事變中的位置,但兩者以族羣之間的二元對立為根本假設卻是不爭的事實。二二八的主流詮釋將這種二元對立詮釋為“中國人/台灣人”的矛盾,皇民造反説則將事件詮釋為“本省人(皇民)/外省人”之間的矛盾。兩者沒有任何不同。

實際上,**二二八之所以成為台灣民眾內部七十年來難以消解的歷史傷痕,其關鍵就在於這種族羣之間的二元對立被建構並不斷獲得鞏固。**嚴格來説,“本省人”並不是鐵板一塊的整體,內部存在着閩南語族羣(福佬人)、客語族羣,以及由各族所組成的原住民族。當“本省人”被總體化一個“整體”、當我們談論着所謂“本省人”歷史經驗的時候,實際上往往指的僅僅是閩南語族羣本身,因而又隱藏着某種“福佬沙文主義”的問題。與此同時,“外省人”也不是鐵板一塊的整體。並不是所有的“外省人”都是在台灣光復之後來台灣作威作福的官老爺,也不是所有“外省人”都必然等於齊一的“國語族羣”。從大陸各省來的、由各民族各階級移民所構成的“外省人”實際上是遠比“本省人”還要複雜的一個族羣。但由於國民黨當局在二二八對台灣人民採取了強力的鎮壓與屠殺,才加深了“本省人”和“外省人”在台灣島內各自的總體化。雖然這種各自的總體化並未阻礙省內外民眾的廣泛通婚與融合(這是日本殖民統治台灣時期未曾出現的現象),卻成為台灣社會內部難以癒合的傷口,以及島內各種政治勢力遂行族羣動員的基本工具。

正因“外省人”和“本省人”各自被總體化,因此二二八事變的基本歷史問題是事變死亡人數的追究,特別是“本省人”死亡人數的追究。**但關鍵其實不僅僅是死亡人數如何之多,而是國民黨當局為何因為執政失敗而引發民變,並因為民變的爆發而動用軍隊在台灣各地進行慘烈的鎮壓。在這樣的意義上,即便只死一人,也是大屠殺。**而且關鍵也不應該是在“外省人”和“本省人”各自被總體化的前提下分別計算死亡人數,重點應該是把這場事變視為民族內部悲劇性的相殘。找出原因,追究責任。這樣才可以超克因為死亡人數的爭議而不斷複製的“外省人/本省人”二元對立結構。

木刻家黃榮燦1951年白色恐怖時期因組織版畫社團並宣傳新現實主義創作精神,被台灣當局冠以“從事反動宣傳”罪名而逮捕並以叛亂罪秘密處決,年僅32歲。(黃榮燦墓地,位於台北六張犁公墓)

早在台灣光復之初,國民黨接收台灣的基本態度之一就是把“本省人”總體化為日本所“奴化”的一個整體,並藉由這種奴化論阻止台灣人民參與當時以“制憲”和“地方自治”為主要內容的中國政治、阻止台灣人民參與在舊政協基礎上推動的全國民主進程,剝奪台灣人民的民主權利。這種奴化論和日本人對待台灣人民的態度完全一致。在戰爭時期,日本人設定了永遠難以達到的“皇民”標準讓台灣人民去追趕,但這樣的“皇民化”永遠只是個達不到終點的過程,台灣人民實際上永遠不可能被允許成為真正的日本人。台灣光復之後,台灣人民被國民黨接收者視為“不合格的中國人”因此沒有參與中國政治的資格和能力(諷刺的是,今日的分離主義者也經常強調光復初期的台灣人“不懂中國政治”因此不具有在國共兩黨之間自主做出選擇的政治能力。這種論點可稱為“台灣人民白痴論”)。即便國民黨當局已經宣佈要推動主權在民的“憲政”民主、即便當時的台灣社會的資本主義化(或現代化)水平高於內地絕大多數地區,但在國民黨當局來看,台灣人民也只能“重新被訓練”為中國人之後才有資格參與中國政治。然而,“中國人”的標準到底是甚麼呢?雖然當時的國民黨當局未能給出答案,但答案實際上就是大漢族主義,這種國民黨式的大漢族主義不但無視中國作為一個多民族國家的事實,還歧視才剛擺脱日本殖民統治的台灣人民,否定了台灣人民的愛國心。──然而,愛國心不正是建構民族認同最首要且最具超越性的條件嗎?

由於“外省人”和“本省人”各自被總體化,兩者所構成的主要矛盾便扭曲了台灣社會內部的其他矛盾。比方藍綠矛盾經常被視為“外省/本省”之間的矛盾,而統獨矛盾也經常被等同於“外省/本省”之間的對立。但事實上,並不是所有的外省人都支持統一(否則就無從解釋1949年之際某些外省人的來台和日後的持續反共),也不是所有的本省人都必然支持台獨以及綠營(其實許多本省人反而是相當堅定的統一派)。

二二八值得注意的歷史事實

因此,當我們在七十年後重新審視二二八所造成的悲劇之時,關鍵其實是如何突破“外省人/本省人”的二元對立,解消族羣矛盾和衝突,建設民族內部的和平與團結。在這個意義上,二二八事變本身恰恰提供了許多值得發掘的寶貴歷史資源。

一般的二二八詮釋通常會突出事變爆發之後本省人對外省人的無差別打殺,以及國民黨軍隊登陸之後在各地造成的大規模屠殺。然而,省內外人士在事變中的相互扶助卻也是許多親歷二二八的見證者所指出的確鑿事實。以下分別列舉幾位親歷者在全台各地的回憶以茲證明。

李霽野(台北):

一天下午,我們請的台灣女工驚慌失措,指手畫腳,向我們説了一大片閩南話。我們不懂得她説的是什麼意思,只從她的神氣猜想,出了什麼滔天大禍了。她情急生智,先用手比畫我們兩個孩子的高矮,又做出用力拍打的手勢,我們想也許上小學還未回來的孩子被台灣的孩子打傷了吧。

我對妻説:“我出去看看吧!”妻要同去,我勸阻她。她點點頭。讓我一個人出去了。

街上亂哄哄的。常有一堆堆的人激動地談論什麼事。當然我也不知道他們談些什麼。……台灣的煙酒仿日本人的專賣辦法,是一件很大的斂財之術,有專門的緝私隊防止私販私賣。有一個女攤販,據説是販賣私煙的,被查獲後煙被沒收.在引起的風波中有人受傷甚至死亡,因而引起了台灣人民的公憤,傳説也有毆打內地人的事。但他們説,台灣人民絕對不仇恨內地同胞,這次事是緝私隊殘暴引起的,説台灣人恨打內地人是惡意的宣傳,萬不要相信。他們説,你們若不放心,可以請到我家裏暫住。我謝謝他們便告辭了。

我們比較安了心。那位朋友要回家,我們也沒有勉強勸留。我們想,事態或者不致大發展,風波幾天也許就會平息了吧。

晚問先有零星的槍聲,離得也較遠,不一會兒槍聲越來越密,離我們也越來越近了。我們想,台北人民可能同國民黨軍隊發生了衝突,事態可能要擴大。

台灣省編譯館派人口頭通知:館中人員都安全.這幾天內先不外出,以免遇到意外的事。但事件的性質如何,我們還是矇在鼓裏的。白天還不斷有槍聲,但不如夜間密。

傍晚我們見到一羣人喧鬧着闖進附近一家去。以後聽説打了人,砸了傢俱,又有人宣傳是台灣人打內地人。後來聽師範學院的人説,被打的是管總務的人,學生打他是因為他平常太刻薄,引起公憤,藉機報復而已,同事件並無聯繫。

大概第三天,我見到李何林。他説他見到離編譯館不太遠的地方有羣眾集會,有人在台上激昂慷慨演説,羣眾常常呼震耳欲聾的口號,顯然是一次有組織的抗議機會。他聽不懂全部的話。但知道與攤販私煙問題有關。他正在聽得入神,一位台灣同胞勸他離開會場,以免引起誤會,並説明這是抗議國民黨軍隊暴行集會,什麼台灣人仇視毆打內地人全是胡説。

一兩天後。一位共產黨地下黨員學生才告訴我,這是一次抗擊國民黨苛政的台灣人民起義,攤販私煙只是導火線。他並説起義的風暴已經遍及全省,有些行政機關已經被起義人民佔領了。

我們也從報紙上看到消息,起義人民代表被邀同國民黨當局開會協商解決辦法.我們擔心台灣人民會被騙上當,因為報上公佈的條件太開明寬大了。

台北表面上安靜了幾天,但幾天後就形勢大變,聽説有人被捕被殺,街上也多處可以看見屍體橫陳。國民黨已經用飛機運來軍隊,大屠殺在全省各地開始,“二二八”台灣人民的起義,幾天內就被殘酷鎮壓下去了。犧牲的人數不確知,因為我以後見到的集中材料所統計的數字不一樣,不過總在萬人以上吧。(李霽野,〈台灣“二二八”起義點滴〉)

張克輝(彰化):

我們離開D君家,彷彿覺得街上鮮亮了許多,來往的人也格外親切。突然,有一個小同學飛奔着來告訴我們,有幾個流氓在火車站廣場欺負一個外省女教員,與幾個同學吵起來了。我們急忙趕去,果然見到在頭等旅館前有一羣人圍着。S君等幾位同學正拚力掩護着一個三十出頭的女人,不讓幾個流氓拖去。地上撒落着好幾本教科書。那幾個流氓見我們人多勢壯,怯怯地退了幾步。S君告訴我們,那幾個流氓把女教員拖進旅館去,她掙脱了,跑了出來,正好遇見了S君他們,便大聲呼救。這時,圍觀的人們都同聲譴責流氓卑鄙無恥。一個穿西裝的流氓頭子,陰陽怪氣地説:“有什麼大驚小怪的,這個外省女人可能是教員,但她的丈夫或兄弟一定是貪官污吏,教訓一下有什麼不應該。”這夥人原來是想利用人們反對貪官污吏的激情,來混水摸魚的。這蠻不講理的話,馬上引起人們的憤慨,大家都嚴正地説:“教員有什麼罪,就是她的丈夫、兄弟是貪官,跟她也不能劃等號。”那些流氓理虧,便嗷嗷亂叫,説下流話。羣眾更憤怒了,有人高喊:“畜生滾開去!”人們用熱烈的掌聲來響應、支持。流氓們見勢不妙,灰溜溜地跑了。我們護送那個女教員到火車站,一直等到她登上開往南方的列車,才分頭回家。

上了天橋往西走去,又看到“五分”車站裏圍着一羣人。近前一看,又是兩個流氓在糾纏一個穿着肥大棕色漢裝的大陸漁民,不讓他上車,便要拉他到站外去。這時,一個列車員敲了鍾,高喊:“去鹿港的旅客,請快上車。”並過來為漁民解圍。小流氓便朝列車員亂罵。我見了便上前評理:“我們反對的是貪官污吏,不是一般的漁民。”

“説得對!”有一個身材健壯的工人也對那兩個小流氓高聲説,“不能一概反對外省人,他的祖父可能還是你們曾祖父的大哥哥呢。”人們都笑了。兩個小流氓討了沒趣,悻悻地走了。開車時,那個漁民從車窗伸出頭來,朝我笑笑,我也用微笑回答他。(張克輝,〈故鄉的火車站〉)

林書揚(台南):

情勢演變的結果,全省幾個大城市的駐軍與民眾武力的衝突日益嚴重,民眾方面除了自衞隊之外,還組織了“事變處理委員會”,針對政府年來的種種惡政,提出種種政治性要求。當時的麻豆自衞隊,以組織成份而言,包括兩個不同部份。一部份是最早自動聚合的青年和學生,另一部份數日後才結羣參加的是戰爭末期被徵召至南洋一帶作戰,日本投降後才由盟軍遣送回鄉的部份鎮民。而以後一部份人,對事變的態度比較激烈。

當時,有人鑑於局勢日趨緊張,為了雙方的安全,主張將鎮上的外省人集中一處。於是自衞隊決定把各機關仍然散居各處的外省人職員中的成年男性,集中於區署旁邊的一所建築物內,派武裝隊員戒護。但即使在這樣的情況下,也沒有人提出連區長也加以看管的要求,丁氏還是自由地來往於區署與宿舍之間,從未遭到干擾。(林書揚,〈消失在歷史迷霧中的背影:丁名楠與二‧二八事變〉)

曾重郎(新竹):

我在新竹市率領學生積極參加到清算貪官污吏的民眾行列。自發參加暴動的羣眾先湧向市政府,但以郭紹宗市長為首的貪官污吏早已聞訊逃跑,分別躲進警察局、憲兵隊和郊區兵營。參加暴動的民眾掃蕩貪官污吏的住宅區(原日本殖民官員住宅區),把清算出來的整箱鈔票和衣物當眾焚燒,羣情激憤,場面壯觀。我們新竹中學的幾位同學來到辛志平校長的宿舍,他的相鄰一棟住着教務主任羅富生(我的新竹中學先輩,客家人),後面一棟住着訓導主任鄭啓中(大陸籍,是個基督教徒)。當我們走進辛志平校長的會客室時,看到他臉色蒼白,一個人呆坐在那裏,他一改常態.脱掉中山裝,改穿西服,領帶系向一邊歪斜着,他那驚恐狼狽的模樣,令我同情。我告訴他,我們是清算貪官污吏,你是教育家不必害怕,我們學生可以保護你。他知悉我們的來意,頓時感到放心,隨即叫躲在天篷上面的夫人和七歲的兒子下來。當時他的夫人在新竹女中執教。就在我們和辛志平校長談話的時候,突然槍聲大作,我們都迅速趴在院內的牆腳下。槍聲過後,從門縫往外看.看到一輛車上的憲兵隊員用機槍掃射暴動的民眾,釀成了新竹市的第一筆血債。這樣一來暴動的民眾更加激怒了。因辛志平校長是大陸籍人,激怒的民眾很難分清誰是貪官污吏誰是無辜的教育家。因此,我和幾位同學商量,決定把辛志平校長一家三口轉至位於新竹中學校園內的學生寮(即學生宿舍)由學生保護。辛志平校長的七歲兒子由我們兒個同學輪流揹着,於當天傍晚步行至新竹中學的學生宿舍,住在學校附近住宅區的不少大陸籍教師已先來到學生宿舍避難。我把住在宿舍的學生集中起來,向他們作了交代。我説,辛志平校長和教師是從事教育的,平時並未發現他們有貪污行為,我們這次暴動是清算國民黨的貪官污吏,他們是教育家.大家要保護他們。隨即我們幾位同學即告別辛志平校長離開了學生宿舍。在暴動中,學生是一支比較有組織的力量,我組織學生進駐市內的各警察派出所以維持社會秩序。

不料,3月8日風雲突變,國民黨自大陸調集軍隊鎮壓台灣人民的“二二八”起義。但我還矇在鼓裏,對形勢的變化毫無準備。正在此時,林安雄同學急急忙忙來通知我,説國民黨軍隊已在基隆登陸開始鎮壓,辛志平校長顧及我的安全囑我到他家躲藏。當夜,我即去到辛志平校長家。他説,這次暴動你救了我全家,我很感謝你,你現在有危險我應該相助;我把你看成我的兄弟,你可在此暫避一個時期。他把我安置在後面一棟鄭主任家裏。鄭主任告訴我,暴動期問,牧師的兒子把他全家接至新竹長老教會的教堂保護起來,所以安全地渡過了這次暴動。在國民黨軍隊對台灣人民施行大屠殺的黑暗日子裏,我就在辛志平校長和鄭主任的保護下躲過了殺身之禍。(曾重郎〈我所親歷的台灣“二二八”起義〉)

此外,最值得注意的史實,就是省外人士對二二八的親身參與。根據台籍老地下黨員吳克泰先生的回憶。事變爆發之後,外省籍的台大學生會會長周自強便主動向他表示台大的外省籍學生已經準備好,隨時可以配合抗暴民眾投入戰鬥。台大外省籍學生方生(陳實)亦指出:

有一種論調,説這場鬥爭是台灣本省人反對外省人,是所謂省籍矛盾的產物。直到今天,還有人想利用紀念“二·二八”的機會,繼續散佈類似輿論,妄圖為他們鼓吹的台灣“獨立”、分裂祖國,提供論據。這是徒勞的。事實是,台灣人民的正義鬥爭,得到了全國人民,包括居住在台灣的外省人民的同情和支持。毋庸諱言,運動初期在混亂中,確有少數不明真相的台胞一時誤打了一些無辜的外省人,但是,這種在任何羣眾運動中都難以避免的支流現象,絕不會影響海峽兩岸人民之間的骨肉關係。許多外省人,甚至一些受到誤打的普通外省人,在台灣同胞獻身精神的感召下,也投入了鬥爭的行列。我自己就是這樣。

記得事件發生的前一天,即二月二十七日晚上,我正好住在台北城裏一位福建同鄉家裏。同鄉是氣象局一般職員。當晚就聽説專賣局查緝人員和警察,無理毆打賣煙女販和開槍打死一個圍觀羣眾。聽到這些消息,大家對國民黨的胡作非為,都憤憤不平。可以説,這反映了一般外省人的心情。第二天上午,全市已經罷市、罷工、罷課,氣氛顯得十分緊張。當天午後,突然有二、三名本省籍同胞衝進同鄉家裏。我和同鄉一家人趕緊從後門跑出去,我因慢了一步被打了一下。跑出來後我躲到附近公園假山後面。當時我在想,這完全是一場誤會。因為,那些人衝進來的時候,還喊着“打倒國民黨官僚”、“打倒貪官污吏”的口號。這就很清楚,他們真正要反對的是誰。所以,當時我雖然捱了打,但並沒有怨恨打我的人。我認為,這個賬應記在國民黨反動當局頭上。其次,所以發生誤打,是因為當天中午廣大羣眾湧向台灣長官公署請願,國民黨衞兵用機槍掃射,當場打死打傷許多老百姓,這樣才進一步激怒了廣大台胞,他們把仇恨集中在國民黨官僚身上,而這些官僚絕大多數是從外省去的。再説,那些不明真相的人衝進來以後,對同鄉家裏東西絲毫沒有動。這就戳穿了所謂“暴民搶劫擄掠”的謊言。

當我初步弄清事件性質之後,開始下決心用實際行動表示對台灣同胞對外省人進行支持。於是,我向台灣同學借來一套舊學生制服穿上,和他們一起投身到鬥爭中去。當天傍晚,我到新公園去,看見那裏已經有了好多人把設在公園裏的台灣廣播電台團團圍住。我情不自禁地也參加到人羣中去,並衝進電台,和他們一起呼口號、提抗議,要求電台向全省廣播事件真相和廣大台胞的要求。此時此刻我深深感到,自己和台灣同胞的心貼得更緊了,彼此感情完全融為一體了。

也許有人會覺得奇怪,為什麼像我這樣捱了打的外省籍青年學生,竟然積極支持這場鬥爭?其實,説開了,這並沒有什麼可奇怪的。因為,共同的民族災難,共同面對的反動統治,共同的革命理想,把海峽兩岸人民的命運緊緊地連在一起。(方生,〈手足情深骨肉相連——紀念“二·二八”起義四十週年〉)

外省木刻家黃榮燦為二二八事變所刻劃的版畫《恐怖的檢查》是省外人士支援二二八抗暴民眾最著名的代表。但當時不是隻有黃榮燦一個省外藝術家受到二二八抗暴的鼓舞。以下試舉兩例。首先是著名木刻家荒煙為紀念聞一多烈士而創作的版畫《一個人倒下,千萬人站起來!》。荒煙的好友陳耀寰先生回憶:

這幅著名的木刻原題作《民主的火炬》,是1948年春在台灣開始刻制,同年夏秋在香港完成的。我親眼看見他起草稿時不厭其煩地反覆徵求朋友們的意見,反覆修改加工的情形,那種一絲不苟的精神,實在使人佩服。事隔三十年後,在一次閒談中,荒煙談到這幅木刻的創作過程。1946年7月,他在上海從報上看到聞一多繼李公僕之後慘遭國民黨特務殺害的消息,十分震驚,也十分憤怒。他立刻就決定要刻一幅巨幅木刻來紀念聞一多烈士,揭露國民黨反動派的滔天罪行。當時上海各界五千多人舉行李聞追悼大會,會上有人大聲疾呼:“一個人倒下了,但千萬個人會起來的!”這就為木刻的畫面構圖定下了基本輪廓。到台灣後,他一直在進行具體構思。他説,1947年台灣“二、二八”事變對這幅木刻起了催生的作用。事變當天,他在現場看到激烈的羣眾鬥爭場面,心潮澎湃,不能自己。但是幾天後,人民起義被鎮壓下去了,接着是大逮捕,大屠殺,白色恐怖籠罩全島。那時,我們都蜇居寓所,悚聽户外槍聲……而荒煙要用木刻刀參加戰鬥的願望卻十分強烈。他心裏明白,直接刻劃“二、二八”起義是不可能的,而構思已久的《民主的火炬》卻更加成熟了,更具體地形象化了。(陳耀寰,〈南國幽蘭展素心──悼念木刻家荒煙摯友〉)

著名木刻家荒煙為紀念聞一多烈士而創作的版畫《一個人倒下,千萬人站起來!》

第二個例子則是二二八爆發之際正在台灣公演話劇的歐陽予倩先生。吳克泰先生回憶:

二月二十七日晚上,我同歐陽先生約好,帶延平學院學生葉紀東和藍明谷(已在台灣犧牲)去,向他請教如何組織和開展學生界的話劇活動。歐陽先生親切地一一給他們指點。

談話結束,大約八九點鐘的時候,我從歐陽先生下榻的旅館出來,在回報館編輯部的路上,就遇上了一大批羣眾,正往警察局方向跑。一問才知道,專賣局緝私人員搶走了小煙販的香煙和現款,打昏了煙販老嫗,還開槍打死了人,羣眾不答應,正在追捕兇手。羣眾包圍了警察局,後來又包圍了憲兵隊,要求交出兇手加以嚴辦。這天夜裏天氣相當冷,又下着濛濛細雨,但羣眾一直堅持到天亮。我在中間趕回報館周圍同周青合寫了一篇詳細報道,發稿後又趕回現場同羣眾一起堅持到天亮。拂曉時發現警察大隊向羣眾反包圍過來,羣眾被迫散開。

羣眾散開以後自發地動員更多的羣眾起來示威遊行。整個台北市沸騰起來了,形成了總罷工、總罷課和總罷市。醖釀已久的火山終於大爆發了。坐着小汽車的國民黨貪官污吏都受到了懲罰,也有外籍的一般中小公務員被誤打。我忙於參加鬥爭來不及去照顧歐陽先生一行。雖然誤打外省人的現象很快糾正過來了,我一直擔心着歐陽先生一行的安全。聽説在混亂中有一批羣眾去旅館要找外省人算賬。歐陽先生從容不迫地走出來,用日語(當時一般羣眾還不會普通話)向羣眾發表演説。他説,國民黨貪官污吏欺壓你們,你們就起來同他們鬥爭是正義的,我們不是國民黨的貪官污吏,是來演戲的,我們同你們站在一起,完全支持你們的鬥爭。(吳克泰,《歐陽予倩在台北演話劇──回憶二·二八前夕的一幕》)

作為中國革命組成部分的二二八

就在二二八當日,國民黨當局要求中共駐京、滬、渝三地人員全部撤離,而中共駐南京代表團也在3月7日告別南京。第二次國共合作終於宣告破裂。雖然此事與二二八並無關係,但台灣青年和勞動者在二二八之後顯著發生的“左轉”和激進化傾向卻為台灣地下黨的發展創造了條件,從而在客觀上構成了全國新民主主義革命的一個部分。台灣的“五十年代白色恐怖”就是國民黨當局針對島內地下黨及其武裝基地大發展的局面而發動的殘酷進攻。在這個意義上,二二八也代表了台灣青年自覺和自決的重要轉折。

如所周知,雖然許多台灣志士在抗戰期間前往大陸投身於光復台灣的事業,但台灣在一九四五年的光復畢竟不是絕大多數台灣人民用自己的手所換來的成果,因此光復後的台灣始終未能真正建立起一套兼顧全中國和台灣本地的適當標準去檢討日本對台灣的殖民統治,甚至也無法針對日據時期的親日派進行真正的清算。但當台灣的社會變革成為中國革命的一部分、並從反帝反封建反對官僚資本的角度重新設定台灣社會變革的目標,這一切的清理和結算便有了可能。(以土地改革為基礎的階級鬥爭正是台灣地下黨當時一度得以深入羣眾的運動基礎。直到國民黨也在台灣推動土地改革,這樣的運動基礎才遭到根本性的動搖。)正因為出現了這樣的可能性,先進的台灣青年和勞動者才在二二八之後認識到“祖國”也是可以選擇甚至是參與創造的對象。因此他們摒棄了即將死滅的白色祖國,並選擇了正要誕生並歡迎台灣人民參與的紅色祖國。

正是在二二八之中,一九四六年才在島內正式形成機關的中國共產黨台灣省工作委員會首次在台灣島內參與了台灣人民的抗暴鬥爭。雖然台灣省工委並不是二二八的發動者(許多附和國民黨史觀的論者經常稱“中共自稱策動並領導了二二八”,但中共其實從未如此宣稱),省工委卻儘可能同時介入武裝鬥爭以及非武裝鬥爭這兩條戰線。武裝鬥爭的戰線以謝雪紅和張志忠分別領導的台灣民主聯軍(二七部隊)和台灣自治聯軍(嘉南縱隊,採用“政委-司令員”建置)為代表,兩位都是地下黨員;非武裝鬥爭的戰線則通過省工委中央和黨外左派王添燈在“二二八事件處理委員會”的積極合作而與國民黨當局進行了周旋。雖然省工委的工作成效未能達到最大最好,黨組織卻通過這場“官逼民反”的抗暴鬥爭而與廣大的台灣人民站在了一起,進而使台灣的社會變革實實在在成為中國革命的一部分。這是日據時期的台灣共產黨想做而未能做到的成就!正如一九四七年三月二十日延安《解放日報》社論〈台灣自治運動〉所言:“我們要告訴台灣同胞,你們以和平方法爭取自治,和在蔣介石武裝進攻之下采取武裝自衞的手段,我們對此是完全同情的。你們的鬥爭就是我們的鬥爭,你們的勝利就是我們的勝利。”

有意思的是,台灣左派和右派各自的政治口號也在台灣社會變革成為中國革命一部分的過程之中發生了微妙的“交換”。自日本殖民統治台灣以來,台灣社會運動最主要的口號是右派所主張的、在日本帝國內部的“自治”。這種自治是一種只考慮台灣一島的偏安思想,而且也缺乏徹底改造台灣社會的願景。相較之下,一九二八年的台灣共產黨則公然提出了脱離日本殖民統治的“獨立”口號,並主張發動以土地革命為代表的徹底的社會變革。但由於台共黨人的“獨立”只是針對日本殖民者而言的獨立,並不是絕對意義上的獨立,因此,當這些日據時期主張“獨立”的舊台共紛紛在台灣光復之後重新投入政治運動,他們便很容易把自身的眼光從台灣拓展到全中國,進而提出在全中國共同的民主解放鬥爭中爭取台灣自治的口號(當時的主張可以概括為“一箇中國、台灣自治,一國一制”)。相較之下,在政治上繼承了右派位置的一些活動家(如廖文毅)反而開始主張“獨立”,進而把自己同全中國的解放事業區隔開來,使“獨立”變成了偏安思想的新載體。

由於台灣的社會變革成為了中國革命的一部分,確立了“只有統一才有自決”的歷史道路,因此,對於大陸民眾而言,二二八不是海峽彼端的故事,而正是“自己的故事”。在這樣的“自己的故事”中,大陸民眾並沒有必要將自己和台灣島內已經被“總體化”的“外省人”等同起來,更沒有必要同“總體化”了的“本省人”對立起來。應該着手的工作,是從二二八中找尋大陸人民與台灣絕大多數民眾(無論是“本省人”還是“外省人”)攜手奮鬥的歷史資源。對於今日猶然踟躕於統獨抉擇之間的台灣人民來説,二二八所提示的方向也正在這裏!

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。