塗雲新:民法典編纂中公序良俗條款的憲法價值及其法理省思

【文/ 觀察者網專欄作者 塗雲新】

今年兩會期間,民法總則制定中關於“公序良俗”的爭論成為立法中一個不得不直面的法律問題,在法典化之前,我國理論和實務界對這個詞語的認識還不統一。一是由於我國已有的民事單行立法中常以“社會公共利益”與“社會公德”來指代“公序良俗”的所指。二是目前法學界則大多透過“社會公共利益”與“社會公德”的解釋來對應“公序良俗”的實質意涵。

民法典編纂實乃中國當代最具時代意義的標誌性法律工程之一。它居於全球視野下的民法典編纂浪潮的末流和最前沿。依我國學者陳衞佐的研究,世界範圍內的第一波民法典編纂浪潮是歐洲理性主義時代的法典化運動,1794 年的普魯士、1804 年的法國和 1811 年的奧地利的法典編纂是典型代表。第二波民法典編纂浪潮屬於近代民族國家興起時期的法典化運動,其典型代表是 1865 年意大利民法典、1900 年德國民法典和 1907 年瑞士民法典。

第二次世界大戰結束後的新興獨立國家的民法典編纂則可納入廣義上的第三波民法典編纂浪潮的範圍。新中國成立以來,1954 年、1962 年、1979 年和 2001 年曾四次啓動民法典制定和編纂工作,改革開放以來,以 1986 年“民法通則”為代表的民事單行立法為本次民法典編纂工程奠定了較好的法律基礎。

作為“社會生活的百科全書”,民法典註定將會成為一個國家法律體系建構的“中流砥柱”。一部凝聚民族精神、體系完備、回應時代變革的民法典無疑會把法治中國帶入一個“民法時代”。

在立法規劃限定的時間範圍內,以如此浩大、系統和複雜的民法典來規範和構建十三億人口市場經濟大國的法律秩序,立法上牽涉面之廣泛尚屬罕見,實務界、理論界和輿論界聚焦之處影響到每一個普通公民從搖籃到墳墓的方方面面,更關涉到國家和社會在法律秩序轉型與發展過程中諸多制度問題。

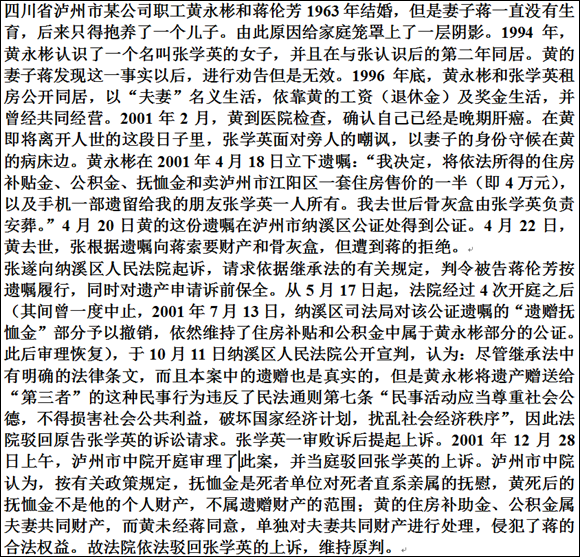

被稱為中國“公序良俗”第一案的瀘州“第三者”遺產糾紛案案情

再者,以 2001 年四川的“瀘州遺產糾紛案”為代表的典型個案並未真正廓清“公序良俗”的規範內涵和意義。以當下民法典編纂為契機,2016 年提交全國人大常委會審議的三審稿和 2017 年提交本次全國人大正式表決的審議稿均明確使用了“公序良俗”這一更加嚴格的法律用語。

當下,引發更大爭議的則是正在全國人大審議的民法總則(草案)關於“公序良俗”條款的設置問題,該草案刪除了 2016 年全國人大常委會三審稿中的第 155 條,以孫憲忠和梁慧星為代表的民法學家提出了恢復第 155 條的立法建議。筆者嘗試通過闡發公序良俗條款的憲法價值就這一問題加以反思。

一、何為公序良俗?

公序良俗是一個統稱,包含“公共秩序”和“善良風俗”兩個。在世界很多國家的民法立法例中,公序良俗具有直截和明白的體現。我國當下民法典編纂拋棄“社會公共利益”和“社會公德”的用語,而代之以“公序良俗”不僅對接了國際慣常的法律術語,對我國而言,當屬立法科學性上的進步表現。

在大陸法系的代表性法域,德國、法國、瑞士均規定了違反公序良俗的法律行為的效力問題。例如,德國民法典在第一編(總則)第三章(法律行為)第二節(意思表示)第 138 條第 1 款規定:“違反善良風俗的法律行為無效”。法國民法典第 6 條規定“個人不得以特別約定違反有關公共秩序和善良風俗的法律”;第 1162 條規定:“合同內容或目的不得違背公序良俗,無論全體當事人是否知情”。瑞士民法典第 27 條規定:“任何人不可以將其自由予以出讓,或者承受損害法律和善良風俗許可程度之外的自由限制”。我國台灣地區的“民法”第 72 條規定:“法律行為,有悖於公共秩序或善良風俗者,無效”。

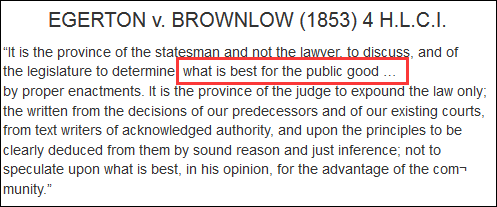

在普通法系中,司法判例和學説均承認,違反“公共政策”(Public Policy)的合同不受法律保護,例如在英國著名的“易格頓訴布朗羅伯爵”(Egerton v. Brownlow)一案,上議院在本案中通過司法實踐確立了違反公共秩序和政策的合同無法得到法律的保護的原則。普通法系國家的立法機關並沒有關於公共政策的精確定義,而是**允許法院在不斷發展中的個案中“具體情況具體分析”。**國際私法領域也發展出所謂的“公共政策理論”(Public Policy Doctrine),基於該理論,一個主權國家司法管轄區內的法院不會也沒有義務去適用一個與本國公共秩序或公共道德相背離的外國法規則。

二、私法自治與強制法律秩序

民法為私法,“意思自治”乃是其核心精神,民事法律行為這一概念和制度的創設,從最大程度上尊重了民事主體基於其自由而獨立的意志發展和實現人格的可能。就共同體中適用於全體公民的一般法律制度而言,意思自治可能影響或者涉及不特定的多數人的權利或利益,或者會影響到共同體的生活。此時,作為全體社會成員共有共享的法律秩序必須設定一定的強制規範以達到增益公共福祉的目的,任何民事主體的意思自治若與該強制規範相牴牾之時,該主體所實施的法律行為的效力則理應遭到否定。

在當下法律語境中,私法自治領域的規則必須受制於或者讓位於三種類型的強制法律秩序:第一類是強制規定和禁止規定;第二類是公序良俗;第三類是暴利行為之禁止規定。德國民法典第 134 條(法律禁止)、第 138 條第 1 款(善良風俗)、第 138 條第 2 款(高利貸)分別可以對應上述三種強制的法律秩序。我國台灣地區的“民法”第 71 條(強制、禁止規定)、第 72 條(公序良俗)和第74 條規定(暴利行為)也可與上述三種強制法律秩序對應。

針對第一類強制法律秩序,我國的民法的理論和實務將民法通則、合同法的“法律、行政法規強制性規定”區分為效力性強制規定(禁止規定)與非效力性強制規定(管理規定)。這意味着民事主體違反了法律、行政法規中“管理性規定”的法律行為並不當然無效,這是為了解決我國公法領域很多文件以法律、法規的面目出現、實則為落實內部行政管理,侵害市場秩序的問題。為了維護司法自治和市場交易安全,法律應該排除“非效力性強制規定”(管理規定)對私法自治制度的不利影響。

針對第二類強制法律秩序,我國的理論和實務均認為,“公序良俗”雖然屬於不確定的法律概念,將這一概念納入民法總則立法具有重要的進步意義。借鑑德國法的理論,應該從三個方面來判斷“公序良俗之違反”的民法適用。第一,適用範圍,公序良俗規則的違反並不要求行為本身違反民法中的某一個具體條文,而應該是違反了共同體中一般的公共的倫理道德標準。第二,構成要件,其客觀要件是民事主體的行為背離了“所有公平正義思考者的禮儀觀念”(das Anstandsgefühl aller billig und gerecht Denkenden),其主觀要件則是民事主體對相關事實的認知,而不問該民事主體是否希望該結果的發生。第三,法律效果,違背“公序良俗”的法律行為統統歸於無效。

原則上,違背“公序良俗”的法律行為僅僅適用於那些產生債權債務為內容的法律行為,例如賄賂協議,而不適用於那些直接發生財產權轉移或消滅效果的行為,例如所有權的拋棄。鑑於公序良俗屬於“不確定法律概念”,若任由司法者進行法律解釋、法律補充甚至法律續造,司法自由裁量的過度就有可能侵入代議機關的“立法形成空間”,人類賴以生活的私法自治和交易安全可能會受到再次損害。

十九世紀中期的英國著名的Egerton v. Brownlow案,二人合同約定受贈人獲得贈與的條件是在五年之內,獲得一個官銜。法院認為這一贈與條件是有可能會損害社會公共利益的,因為受贈人為了獲得贈予極有可能導致腐敗行為的發生,在英國法律史上,這是一則典型的涉及到“public good”(公序良俗)的案子

**因此需要對公序良俗進一步在法律上進行實證化,法理上的類型化是這種實證化的通常做法。**如危害國家重大安全利益的行為、違反人倫的行為、危害婚姻家庭制度的行為、濫用權力的行為、法律行為工具化等等都是可以藉助個案的裁判得到類型化的。

第三類強制法律秩序針對的是所謂乘人之危、顯失公平的民事法律行為,禁止暴利行為在於維護民事法律行為的實質公平和正義。我國此次的民法總則草案也設定了禁止暴利行為的規則,例如,以脅迫手段、利用他人處於困境、缺乏判斷能力等情形,致使民事法律行為成立時顯失公平的,受損害方有權請求人民法院或者仲裁機構予以撤銷。

三、公序良俗條款的憲法功能和憲法價值

長期以來,實務界和理論界對公序良俗的探討僅僅限於私法領域,而忽視了它的憲法功能和憲法價值。這裏我們不得不從根本意義上思考公序良俗條款設置的意義究竟何在?換而言之,公序良俗條款規範功能究竟何在?無論公共秩序也好,還是善良的風俗也好,它們都是我們在日常生活秩序和國家的法律秩序中所期盼的,我們都不希望生活在一個徒有法律規則卻世風日下的社會。

同時,假若立法者或者制度設計者秉持極端的法律實證主義的觀點,即,不具備法律明確性的道德倫理觀念和國家的抽象統治秩序並不能直接作為司法裁判的依據。在私法自治和強行法律秩序、實證規則和道德倫理標準缺乏有效聯接甚至截然對立的情況下,民法典所規範的秩序就會產生“法之極,則惡之極”的後果。

因而,無論是立法者、司法者還是理論界均需要從公序良俗條款的終極規範功能上來反思制度設計的依據。如王澤鑑先生所言,**公序良俗條款的設計,具有實踐“憲法”基本權利的重要功能,它使得憲法上的價值得以經過此項概括條款,進入私法領域,規範私人間的法律關係。**在這個問題上,德國發展出了所謂的基本權利的間接第三人效力(mittelbare Drittwirkung von Grundrechten)理論來予以解釋憲法基本權利的保護規範是如何透過民法規範“進入”私人領域的。

我國憲法第 51 條規定:“中華人民共和國公民在行使自由和權利的時候,不得損害國家的、社會的、集體的利益和其他公民的合法的自由和權利。”同時,這部憲法也以法律形式宣示和維護着社會主義道德,換而言之,憲法的相關規範正是以“最高法”的形式守衞着國家和社會的公序良俗。在域外法中,德國基本法第 2 條第 1 款規定:“人人有自由發展其人格之權利,但以不侵害他人之權利或不違犯憲法秩序或道德規範者為限。”

由此看來,憲法凝結了一個共同體最重要的價值決定和根本判斷。雖然憲法本身的私法適用存在巨大的理論爭議,但是,以人性尊嚴為皈依的基本權利和法律秩序必須透過具體化法律來貫徹到所有人生活的全部領域。民法典中的強制性法律秩序正是在這一點上溝通了憲法和民法的關係。

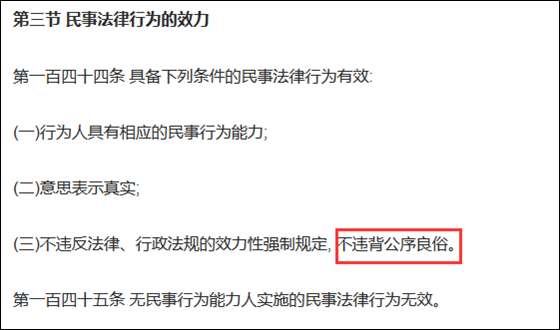

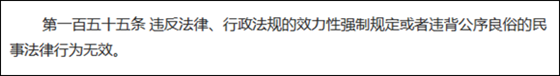

2016 年全國人大常委會三審稿中的第 155 條規定:“違反法律、行政法規的效力性強制規定或者違背公序良俗的民事法律行為無效。”該立法例實際上是通過民法的具體規範為憲法所守護的價值和秩序進入私法自治領域提供了一個管道。保留三審稿中的第 155 條至少基於以下幾個方面的重要理由:

第一,維護憲法的基本價值決定和法秩序建構。民法典的編纂需要在各個相關關鍵章節的設計中為憲法的重要價值決定提供一個有效“鏈接”和“進入”的管道,民法典在制定的過程中必須在立法的層面上確保其內容的周全、完整和儘可能減少法律漏洞。當合憲性的制度框架約束過於籠統或者有失周全的時候,違反公序良俗的法律行為的效力問題則缺乏立法的明確指引,只能期待和仰賴司法在每一個案件中的一致的正確裁判。制度的設計建構在這種期待上,不符合我國轉型時期的實際國情。欠缺 2016 年全國人大常委會三審稿中的第 155 條規定,會造成民事立法在這個問題上缺乏明確的嚮導,不利於統一的法秩序建構。

第二,通過民法典的編纂,整合和協調各類民事法規則,促進司法實踐的統一。民法典的編纂發生在一定的時空背景下,應該吸收和借鑑古今中外人類文明的一切優秀制度成果,且直面轉型中國的司法現實和人民期待。編纂民法典並非是彙編已有立法或者是將已有的司法解釋成果簡單統和進一步新的立法中,而是在我國已有的民事立法和司法實踐的基礎上進行一次全面的系統整合,它既需要滿足當下法制統一的現實需求,又需要在邏輯性和體系性上進行一次質的昇華。保留 2016 年全國人大常委會三審稿中的第 155 條規定,可以在最大限度上實現所有關於“公序良俗”規則的整合,也可以以立法的形式促進司法實踐的統一。

第三,確保基本原則和具體規則的有效銜接、確保具體規則之間的有效銜接。論者可能指出,三審稿中的第 155 條與第 144 條,乃至於與第一章中的若干規定有重複堆砌之虞。需要指出的是,雖然三審稿中在第一章基本原則中兩度提及“公序良俗”,在第六章第三節(民事法律行為的效力)中再次兩度設計了“公序良俗”的相關條款,但是第一章中的“公序良俗”條款設計屬於“法律原則”, 第六章第三節中的“公序良俗”條款設計屬於“法律規則”。

2016 年全國人大常委會民法總則三審稿第144條和第155條對比

原則居於指導和統帥地位,規則是落實原則的操作性規範,是一種裁判規範。就第六章第三節中兩個“公序良俗”條款的設計來看,二者的規範功能實際不同。三審稿中的第 144條適用於一切民事法律行為的有效要件,屬於證成性質的,其規範的輻射面寬廣;與此同時,第 155 條屬於適用特定無效民事法律行為的認定標準,屬於阻卻性質的,其規範的輻射面較為狹窄。依據特別規定優於普通規定的一般法理,當第 144條和第 155 條同時產生法律適用問題的時候,應當優先適用第 155 條之規定。

總之,在筆者看來,2016 年全國人大常委會三審稿中的第 155 條是民事法律行為規範體系中不可缺少的一個獨立條款,應該予以保留。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。