王紹光:選舉、抽籤與民主的實現方式

我以前寫過一篇文章,要警惕民主的修飾詞,凡是加修飾詞的,前面的詞比後面的詞重要。比如所謂“自由民主”,這種民主的體現方式,就是自由的、競爭性的、以政黨為基礎的選舉。

王紹光教授在思想者論壇上發言

不光是我們,西方也有大量聲音提出,最近幾年這種以選舉為實現方式的民主遇到了巨大的麻煩,比如特朗普選上美國總統。在2016年的總統大選中,美國59.7%的合資格選民參加了投票,特朗普贏得了比希拉里更多的選舉團人票,但只得到了46.1%選民的支持,比希拉里的48.2%少。換句話説,在美國所有合資格選民中,只有27.5%的人選擇了特朗普,其餘72.5%的人並不支持特朗普。美國總統不是多數人支持而當選的,而是由少數人支持上台;絕大多數人並不喜歡他。

馬上就要進行的法國總統選舉面臨同樣的局面。民調顯示,不管是馬卡龍當選,還是勒龐當選,都有四成左右的人不放心。最後,如果馬卡龍贏得更多選票,這不是因為大多數選民喜歡他,而是因為他們更不喜歡其他候選人。他當選後面臨的局面是,絕大多數人並不是他的支持者,而是他的反對者。

近年來,類似的情形在歐美頻繁出現,你可以把它解釋成以選舉為實現方式的民主現在碰到了某種危機,使它的體制出現了異動。但它很可能是更大麻煩的表現,只不過這些麻煩以前被其他因素掩蓋,現在凸顯出來了。這種麻煩還可能不是偶然,而是長期性的、結構性的。

自由民主的基本理念,就是以自由的、競爭性的選舉為表現方式,我覺得這本身有巨大的問題。

我剛完成了一本書,書名叫《抽籤與民主、共和》。這本書主要講了四個例子:一個是雅典(也包括古希臘其他城邦的民主政體),第二個是羅馬共和國,第三個是佛羅倫薩,最後一個是威尼斯。西方談民主的傳統,常常追溯到這些地方。我這本書顯示,其實民主、共和原來與選舉沒多大關係,反倒是與抽籤有更密切、更久遠的關係。從公元前六世紀雅典實現民主開始,一直到十八世紀末威尼斯共和國滅亡為止,抽籤往往是民主、共和的主要實現方式,長達約2500年。在此期間,從亞里士多德到孟德斯鳩、盧梭,思想家都把民主與抽籤連在一起,而選舉在這些思想家看來是寡頭政治的特徵。

從長曆史的角度看,選舉跟民主掛鈎是很近的事情,充其量不過兩三百年;在這兩三百年間,絕大多數時間,擁有投票權的是少數人;一人一票的普選徹底實現到二十世紀七十年代才實現(比如瑞士的婦女要到70年代中期才有投票權),不過四、五十年而已。我正在寫另一本書,它將展示,選舉之所以替代抽籤是因為統治精英相信,選舉結果是可控的,而抽籤結果難以控制;對統治精英而言,選舉是一個有利的選擇。這也就是説,自由民主的根源未必是民主的。

1971年瑞士女性為得到選舉前而抗爭

自由民主有兩個理論,一個是代表論,另一個為同意論。代表論出台的時候,跟民主沒有關係。早期談代表的人,都是要跟封建制度下的王權作鬥爭,他們代表的根源跟民主沒特別關係。同意論也一樣,它出現在中世紀,後來慢慢轉化成了自由民主的理論。很多書籍、文章把這些東西介紹進來,但沒有追溯根源,沒有置疑理論本身的內恰性。今天歐美出現的危機,可以追溯到其理論根源。

比如説代表論。代表論最初出籠時,根本沒有任何意圖代表廣大人民,無非是代表幾十個,幾百個封建領主,這與代表幾百萬、幾千萬、幾億民眾完全不可同日而語。小圈子內的代表與涉及全體人民的代表不可能採取同樣的方式。把代表極少數人的方式放大到代表億萬人民,是邏輯的巨大跳躍,其實沒有一個説得通的理論。同意論也一樣,怎麼得到幾十、幾百人的同意,與怎麼得到幾千萬、幾億人的同意完全不是一回事。

代表論還涉及一點,就是大部分選民在選舉時可能很少問自己一個問題,你到底是選領導人還是選代表?領導人是有資質的,如公司的CEO、大學的教授等等,凡是有資質要求的,我們一般不會用選舉。似乎沒有什麼人鼓吹用全民選舉的方式選取阿里巴巴的老總,也沒有什麼人鼓吹用全民選舉的方式選取大學教授。擔任一個省市、一個國家的領導人比擔任公司老總、大學教授難得多、責任大得多,我不知道為什麼地方與全國領導人就可以通過選舉產生。

用選舉的方式選領導人需要一箇中間環節,即政黨。無論在西方,還是在中國,“黨”與“派”同義,原本都是貶義詞。西方早期的政黨都是些很小的精英黨,即議會里抽着煙斗的、高談闊論的一羣羣男人。選舉權擴大後,隨着更多的人進入政治,發展出一些大眾性政黨。到二十世紀四十年代前後,政治學家開始發展出一種理論:大眾民主必須以大眾政黨做基礎。

政黨之所以重要,一個理由是它們要發現、培養、推選政治領袖。這也就是説,每到需要選舉領導人時,候選人不是普通民眾推出的,更不要説有普通人擔任候選人了。是政黨來為普通人挑選未來的領導人。然而,到六十年代,西方的政治學文獻就有不少講政黨的危機了。這種危機不見緩解,反倒是越來越嚴重。

今天西方各國都面臨着嚴重的政黨危機,其表現形式是各國登記為政黨黨員的人數大幅下降,各黨黨員佔選民比重大幅下降,使得幾乎所有歐美政黨都不得不放棄繼續維持大眾組織的假象。當代歐洲最著名的政黨研究學者彼特·梅爾出版了一本題為《虛無之治》的書,副標題是“西式民主的空洞化”。傳統政黨衰落後,要麼出現由傳統政黨推出的非傳統候選人,如美國民主黨推出的奧巴馬,美國共和黨推出的特朗普;要麼出現由邊緣政黨推出的候選人,如法國的勒龐。這些人完全沒有、或沒有多少執政經驗,指望他們能帶來人民希望的變局,無異於緣木求魚。

如果是選代表,那是另一回事。從代表論的角度看,選代表,我們應該選一批與自己相似的人,他們的工作、生活方式與我們差不多、想問題的方式與我們很接近,這樣的人大概能比較好地代表我們的觀點。從同意論的角度看,如果代表是我們選出的,那麼這也意味着,我們同意由這些人來代表我們。

問題是用選舉的方式選出的人往往與普通人不一樣,是一批能説會道的、會打選戰的精英分子,他們與普通民眾根本不是同一類人,他們很可能無法代表普通民眾。最近多項實證研究已經清晰證明了這一點。如果用抽籤的方式選代表,結果可以完全不一樣。稍微懂得一定統計學的人都知道,隨機挑選出來的樣本可以代表整個羣體。

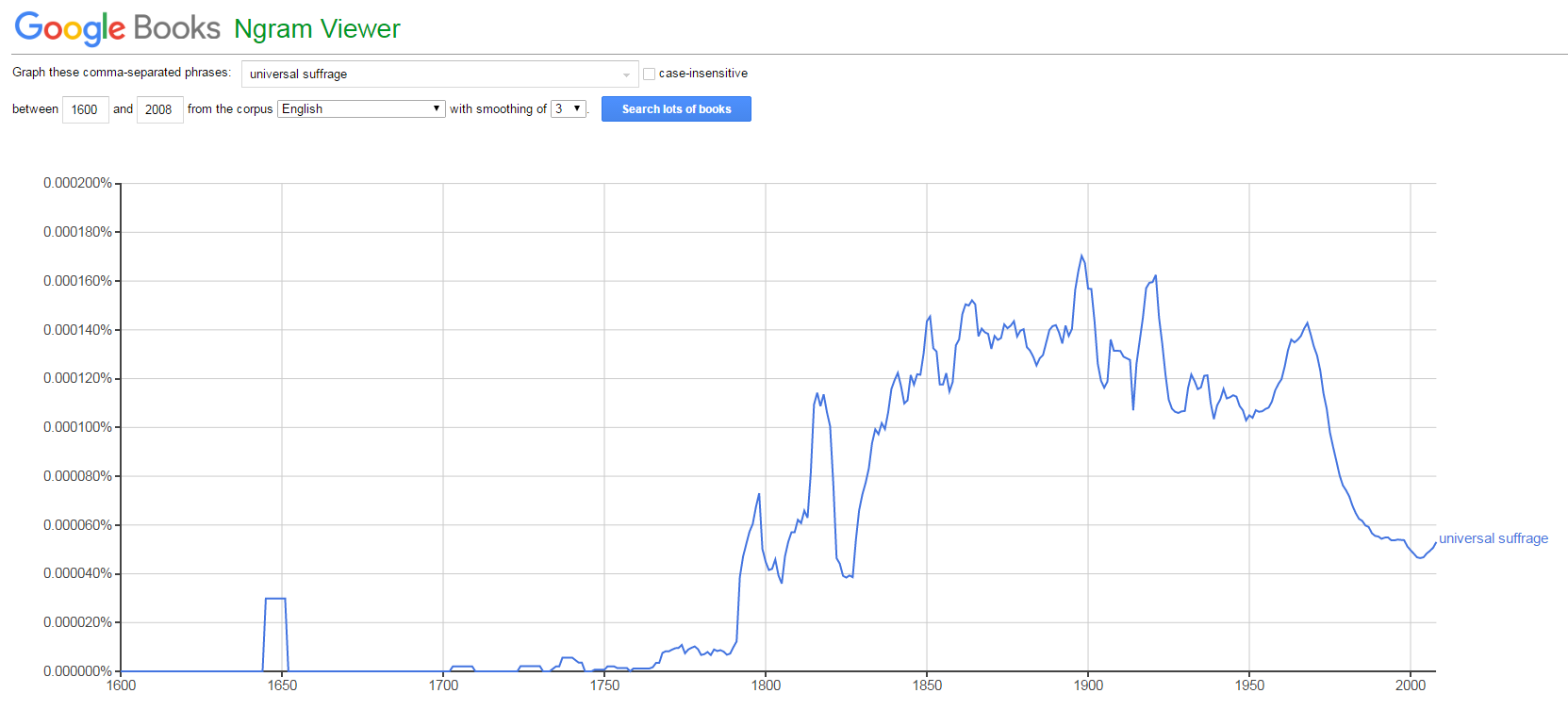

谷歌有一個很好的工具——Ngram Viewer,我把“普選”弄進去,發現西方從憲章運動前後,一直到到二十世紀六、七十年代,普選是被人們高度關注的事情。但一旦普選實現,人們開始逐步認識到,政治實際上依然掌握在極少數精英手中。反映到Ngram Viewer上,可以看到,實現普選後大家就不再關心普選了,關心的轉為是政治精英,權力精英、精英主義;這三個詞在Ngram Viewer上出現的頻率大幅上升。這説明什麼?

十九世紀、二十世紀初,代表論、同意論都有一個基本假設,即我們現在還不夠民主,是因為還沒有實現普選。但當普選民主實現之後,人們會發現是一人一票的民主有點像“皇帝的新衣”,即便所有人都有了選舉權,還是少數精英的統治並沒有受到撼動。在美國也罷,在西方也罷,過去一、二十年研究西方政黨、西方民主的優秀學者都憂心忡忡。現在大量的人不相信傳統精英、傳統政黨,出現嚴重的正當性危機。

比如,美國政黨政治出現了新的變化:認同民主、共和兩大黨的“黨人”越來越少。1972年以前,超過七成美國人要麼認同民主黨,要麼認同共和黨。此後,對兩黨都不認同的“獨立人士”越來越多,但依然少於兩大黨中至少某個黨。2009年以後,美國政黨政治出現重大變化:“獨立人士”的比重既超過了共和黨,也超過了民主黨。假如他們構成一個單獨政黨的話,它已是美國第一大黨,佔美國民眾的45%左右。歐洲國家也大同小異,傳統政黨已難以得到人們的信任。

伯尼·桑德斯及其支持者

所以最近西方的選舉裏,都會出現“變革”這個話題,大家都不滿意老派的人或派系來控制。在這種情況下,就出現了奧巴馬。在中國,某一個市的政協委員突然要當中國的國家主席,完全沒有可能。奧巴馬就是這樣的一個身份,相當於某個市的政協委員,一夜之間變成美國總統。他競選有一個關鍵詞叫Change,這樣他就上來了。特朗普完全沒有從政經驗,經商似乎也不是那麼在行。在中國很難想象潘石屹突然當上了國家主席,特朗普不過是美國的潘石屹而已。法國勒龐、馬克龍也一樣。

馬克龍是傳統精英培訓出來的人物,但他要跟傳統的精英保持一點改變,包裝成具有“變革”色彩就能被選上。所以,西方政黨現在的危機,可以追溯到基本理論、基本制度的設計。在一段時間裏,這種政黨危機鏈接被掩蓋,但是現在大眾政黨的危機一出現,以選舉為實現方式的民主出現危機幾乎是必然的。我們今後會在歐美看到越來越多的特朗普、勒龐這類人的出現。

提問環節

提問:到20世紀初,人類的政治實踐實際上有兩種制度,一個是西方國家的代議制,第二個是列寧在蘇聯創造的蘇維埃制度,後來我們叫人民代表大會制度。中國的人民代表大會制度是否也屬於你剛提到的代表中的一種?另外,代表的產生,除了選舉,是否還有其他形式?

王紹光教授:非常高興你提出一種歷史的可能性。其實在19世紀末,西方的主流思想家對代議民主還是有懷疑的,當時還有各種各樣的歷史可能性。列寧提出的蘇維埃,連阿倫特在很大程度上都願意考慮蘇維埃模式。

研究西方代表理論的人會指出,過去200年來,這套其實沒有什麼大的創造,其中有一個創造,就是職業代表制。但後來職業代表制跟法西斯的做法有點掛鈎,被污名化。我們的人民代表大會制度與蘇維埃制度很大程度上含有職業代表制的成分。

最近人大公佈下一屆人大的少數民族人民的代表是怎麼來的、藏族哪個省區幾個代表,這裏面就有蘇維埃的傳統。我們早期人民代表大會講得很清楚,工人得有多少人,婦女得有多少人,少數民族得有多少人,這跟自由民主的代表制是完全不一樣的。自由民主是誰拿的選票多誰就當選,不考慮地域、階級、性別、民主等因素。

能產生代表的方式其實很多,但是自由民主的選舉方式禁錮了我們的想象力。1967年出版的一本書專門討論代表,書裏將代表區分為四種,其中一種就是西方目前普遍採用的“形式性代表”。更早期還有一種可能性,美國製憲時曾有人提出,選出來的代表的結構應該跟人口的結構一樣,但是他們沒有提出這種理念的實現方式。其實在那個時候,數學理論中出現了隨機理論,實際上是可以連起來的,但是他們沒有找到這種方式。現在我們可以非常清楚地用隨機理論形成抽籤的方式。

我最近的那本書裏,最後一章專門列舉了從70年代開始西方的大量實踐。七十年代,抽籤剛開始復甦時,往往是地方性、小規模的實踐。現在,在歐洲的一些小國,抽籤已成為一種國家層面的方法,例如用抽籤產生代表,由這些代表討論如何修憲、如何修改選舉法。因為西方自由民主現在面臨嚴重的危機,所以想象力又被激活了,但是激活的人羣還不大,主流媒體、主流學界還沒有太大的重視。

我要講,趨勢已經非常明確了。美國的政治學會以前從來不重視這方面的討論與實踐;但最近的兩屆美國政治學會會長,在他們會長講演裏,都提到了抽籤的可能性和必要性。最近的一次美國政治學會的年會,至少有三個小組在討論這件事,這是前所未有的。我用谷歌看了一下,2010年至今7年出現的關於抽籤的文章,在英文裏可能超過過去200年的總量。這是趨勢性的東西,這個大趨勢,你現在看不見它,但它一旦出現,便是幾何級地增長。

王紹光教授(中)回答現場提問

提問:論述中國合法性,除了民主,是否還有其他合適的話語體系?

王紹光教授:什麼東西是好的關鍵詞?能夠抓住人的想象力。“民主”、“共和”都是可能的選項。我更傾向“民主”。從我個人來講,我的理念是人民民主。我非常認同民主,我認同的民主很簡單,因為我相信普通人有做判斷的能力,尤其是涉及他們自己的利益的時候。在這意義上,用什麼樣的方法能讓大多數人蔘與管理跟自己相關的事物,這是要做的課題。對這理念,我本身沒有任何懷疑,在這點上我是激進的民主主義者。

“共和”這個詞比較複雜。雖然柏拉圖那本書的英文版標題是“共和”,但你在書中找不到那個概念。共和原本指公共事務,在這意義上,你叫“共和”也未嘗不可,但是“共和”在西方的含義非常複雜。在很長的時間裏,共和是指非君主制的制度。這個詞歧義較多。

所以,到底用什麼詞來抓住人的注意力,又能體現我們自己的價值取向,我覺得是可以斟酌的。我個人還是覺得民主是一個很好的詞,因為更清晰。共和可能講的是一個公共事物,但是用什麼樣的方法實現,“共和”沒有把目標和手段同時揭示出來。對我來講,民主可能是更好的關鍵詞。

(本文為香港中文大學教授王紹光在首屆思想者論壇政治議題“告別‘自由民主’——西方危機帶來的思考”部分所作演講及答觀眾問。)

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。