孫佳山:《西遊記》——國民IP的當代命運

近日隨着電影《悟空傳》的熱映,“西遊”題材IP改編問題再次引發了廣泛的街談巷議。如果説,以小説《西遊記》為中心的“西遊”題材影視改編作品對於中國電影而言具有《星球大戰》系列式的意義,應該並不為過。自16世紀誕生伊始,《西遊記》在中國社會便產生了極為深遠的影響,其作為“四大名著”之一,與另外三部作品共同支撐、映襯着近現代以來中國民間社會的文化心理結構。

的確,其“人畜無害”的內容和風格差不多在任何時代都能被接受。也正是基於此,進入到20世紀之後,從小説到電影、從電視劇到遊戲等一系列與之相關的改編作品、衍生品呈現出了加速度式的井噴效應。在這個意義上,即便將其定位為我國進入到現代社會以來的最大國民IP,恐怕也不會有太大的爭議。

在影視領域,在每個歷史階段都有經典性的、里程碑式的“西遊”題材改編作品出現。現存的“西遊”題材的最早電影作品是1927年的《盤絲洞》。1941年的《鐵扇公主》則是中國和亞洲第一部、世界第四部長片動畫電影。1961年的《大鬧天宮》更是一舉奠定了那個階段的中國動畫電影在世界電影史的地位。

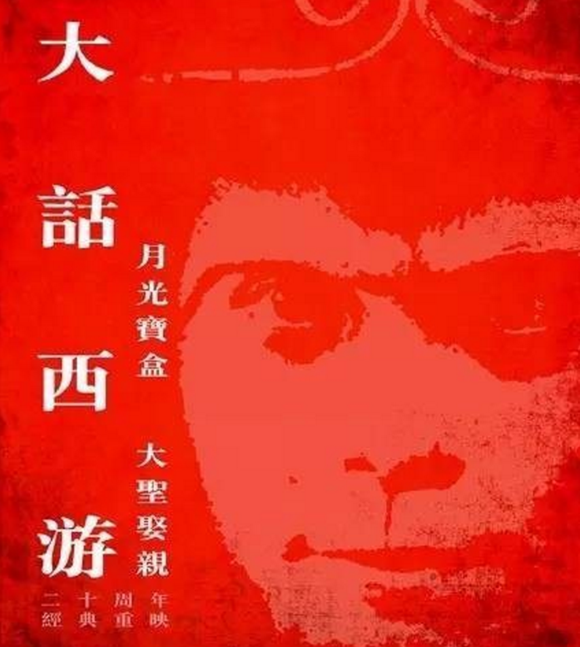

改革開放以來,1985年的《金猴降妖》,特別是《西遊記》(1986年電視劇版)更是在當時造成了萬人空巷的收視效應。從世紀之交至今,又出現了《寶蓮燈》《大話西遊》系列,也包括2015年在社交媒體引爆話題效應的《西遊記之大聖歸來》……“西遊”題材影片在每個歷史節點都能有效地牽動時代的脈搏。

也正因如此,每當有“西遊”題材的影視作品面世之時,便不可避免地引起不同程度的爭議以及非議。在不同年代、不同媒介環境下的不同“西遊”題材作品,使得每個人的內心中都有着各自的西遊故事,這也使相關題材影片一直不得不面臨着只有這一級別的國民IP才有的眾口難調的巨大壓力。

2017年春節檔上映的《西遊·伏妖篇》,因為身處在中華民族最隆重的傳統節日,自然也不可避免地引發了廣泛的熱議,口碑不佳也幾乎成了這個階段相關題材改編影片都難以逃脱的命運。

所以,如何看待《西遊·伏妖篇》——“西遊”題材影片所攜帶的相關問題和徵候,就不僅僅是在考察以“西遊”題材為代表的國民IP在今天的命運,更意味着2016年中國電影在經過近十年看似狂飆突進式的暴漲週期之後幾近停止增長、暴露出了一系列結構性問題的殘酷現狀下,如何認識、反思中國電影下一階段發展模式和路徑。

一、“西遊”題材的現代意義

明清年間的“ 四大名著” 在其誕生之後的三四百年時間裏,在中國社會的近現代化進程中,內嵌式地捲入到了普通中國人的日常生活、精神生活、政治生活,也在漫長的20世紀逐漸標示出了中國民間社會近現代以來的文化心理結構的四個不同面向,在今天差不多都已成為中國文化的世俗化象徵和代表。

然而,為何單單《西遊記》在“四大名著”中受到如此程度的偏愛和垂青?《西遊記(1986年電視劇版)創造了中國電視劇史上的重播紀錄,其播放次數甚至超過另外三部根據“四大名著”改編的影視劇的播放次數的總和。如果僅僅歸因於其內容、風格上的“人畜無害”,以及影視視覺呈現意義上的技術原因,那顯然是避重就輕,遠沒有真正觸碰到20世紀文化脈絡上的《西遊記》問題。“西遊”題材影片自面世之初,其實就深陷在中國文化現代轉型的焦慮結構中,而孫悟空形象的變遷則是其中的中心線索。

正是因為《西遊記》的獨特地位,以《西遊伏妖篇》為代表的所有“西遊”題材影片都首先要面臨是否符合原著、尊重原著,再具體一些就是孫悟空像不像孫悟空這類的循環拷問。而一提起孫悟空,一般中國人都會條件反射地想到從《大鬧天宮》到《西遊記》(1986年電視劇版)中的“美猴王”形象,並且將那個形象視為天經地義、理所應當的孫悟空形象的原型和範本。確實,從《大鬧天宮》到《西遊記》(1986年電視劇版)中的“美猴王”形象實在太過家喻户曉。

這也是從《大話西遊》系列開始,相關“西遊”題材改編影片開始飽受爭議的最直接原因——假如孫悟空都不像“美王”了,那麼《西遊記》的“味道”是不是也就變了。

眼下對於《西遊·伏妖篇》呈現出極端兩極化評價的焦點,就集中在上述問題。在《西遊·伏妖篇》的支持者看來,除了由韓國團隊製作出的眼花繚亂的、具有當代文化工業水準的特效之外,一個着重被強調的理由就是《西遊·伏妖篇》更符合《西遊記》原著,並做到了援引《西遊記》的原著來佐證。

這足以讓很多真正關心這個問題的人感到困惑:如此“暗黑”的、被冠以所謂“哥特”風格的西遊故事,怎麼能比有着經典“美猴王”形象的系列作品(《大鬧天宮》以及1986年電視劇版《西遊記》)更符合原著?這似乎太不符合“常識”。在這裏,問題也就開始逐漸顯現:我們今天所默認的《西遊記》的“味道”,也就是孫悟空的“美猴王”形象究竟從何而來?其自身究竟有着怎樣的演化邏輯和沿革脈絡?這都是我們今天討論《西遊·伏妖篇》的基本前提。

早已深入人心的“美猴王”形象誕生於1960年的電影《孫悟空三打白骨精》和1961年、1964年的《大鬧天宮》,“美猴王”鵝黃上衣、豹皮短裙、紅褲黑靴的經典造型自那時起開始,後世所有的“西遊”題材影片,即便是到了今天個個大尺度、顛覆性改編的歷史階段而言,都不得不直面這具有“原典”意味的定型形象。眾所周知,從1840年開始,中國文化的現代轉型,賦予中國傳統文化以現代價值,對於中華民族的現代身份認同,是具有根本性意義的核心問題,同時也內在地構成了貫穿於中國現當代歷史的一條主線。

1955年,特偉先生提出的“探民族形式之路,敲喜劇風格之門”,也不過是以動畫電影為代表的中國文藝界對這一問題的持續回應。上世紀60年代的那些“西遊”題材電影,就是在充分蒐集傳統美術、雕塑、建築、音樂、舞蹈等不同藝術領域的素材,包括對京劇、紹劇等地方性戲劇、戲曲形式進行“打撈”和“提煉”,力圖通過對這些具有足夠“民族形式”的要素改編,來完成中國傳統文化的現代轉化,以期構建出可以面向未來的文化認同資源。

儘管60年代那一系列的作品不可避免地攜帶有當時年代“金猴奮起千鈞棒、玉宇澄清萬里埃”的政治氣息;但經過半個多世紀之後,今天再回過頭看,客觀地説,那個年代以“西遊”題材改編為代表的“民族風格”的藝術探索還是取得了巨大的成功。《大鬧天宮》的橫空出世更是一舉奠定了中國動畫電影在世界動畫電影史上“中國學派”的歷史地位,其國際影響力也遠超今日之想象。

日本動漫泰斗手冢治虫就一再聲稱自己受到了從《鐵扇公主》到《大鬧天宮》的中國“民族風格”探索的啓迪,連戰後日本精神世界的重新構建,都有着來自中國的“民族風格”實踐的文化參照。在萬籟鳴誕辰紀念之際,谷歌都在官網首頁標識上掛出“美猴王”的頭像以示緬懷。

二、“西遊”題材的“影響的焦慮”

通過對上述“西遊”題材影片的現代脈絡的梳理,可以大致掌握《西遊·伏妖篇》所必須對話的“潛文本”,這些“潛文本”對《西遊·伏妖篇》有着直接對應式的“影響的焦慮”。如前文所述,經過幾代中國人的不懈努力,《西遊記》在20世紀中期完成了意義生成的現代轉換。這一“過於”成功的現代性轉換烙印性地奠定了今天對以孫悟空為代表的西遊故事的“常識”認知,這種“常識”反而使我們忽略了《西遊記》的“史前史”。

《西遊記》的出現有着豐富的歷史維度,既取材於《大唐西域記》這種官方典籍,也經由《大唐三藏取經詩話》等前身不斷演化,並吸收了雜劇、話本、志怪、傳奇等多層次的通俗文藝資源,在民間廣為流傳,各個地域的各式各樣版本層出不窮,明代刊本有六種,清代刊本、抄本有七種,典籍所記已佚失版本則多達13種。因此,新中國成立初期各個藝術門類對“西遊”題材的“打撈”“提煉”並不是面對一個固定的文本。

《西遊記》事實上是一個半開放性的、複雜的、多樣的文本集合。也正是由於其呈現出了雜劇、話本、志怪、傳奇等多重通俗文藝形態,在人物形象設定上與我們熟悉的《封神演義》《聊齋志異》等作品有着極大的相似之處,就是説,孫悟空、豬八戒、沙僧的原始形象特徵,與新中國成立初期“民族風格”實踐所奠定的形象有着很大程度的不同。尤其是孫悟空,儘管在原著意義上也有着出神入化的各項功夫技能,但在價值序列上則遠遠沒有今天這種壓倒性的地位。

可見,《西遊·伏妖篇》的支持者所提出的更符合原著的説辭並不是空穴來風,至少在例證上是自洽的。

問題的複雜性在於,判斷一部改編作品成敗的標準,肯定不能停留在是否符合原著、尊重原著這種最為基本的初級層次,單純符合作為文本集合的《西遊記》,最多隻能説明中華文化的博大精深、源遠流長,其本身不可能為中國動畫電影獲得“中國學派”的尊重。能否通過改編,勾勒出一個時代的精神面孔和情感圖譜,有效地回應所在歷史週期的文化主題,才是判斷一部改編作品成敗的關鍵。

與其説“西遊”題材改編的“影響的焦慮”來自作為文本集合的《西遊記》,還不如説這份“影響的焦慮”來自外部,或者更確切地説,從始至終都來自美國。

早在20世紀20年代,也就是世界電影格局初具面貌的階段,中國電影就必須至少在商業電影的邏輯上回應來自美國的挑戰。1925年2月,美國電影《巴格達妙賊》(又名《月宮寶盒》)因為有了當時領先的技術製作水準和視覺效果,給那個年代的中國電影觀眾造成了遠勝於20世紀90年代中後期好萊塢大片所帶來的震驚體驗。中國電影界為了在神怪片類型上予以正面回應,“西遊”題材就成了最為現實的藝術資源抓手,現存的1927年的“西遊”題材的最早作品《盤絲洞》就是這個脈絡的產物。

中國電影史上的第一次“西遊熱”,就是來自美國的“影響的焦慮”的直接結果。在“五四”之後的話語邏輯下,對“西遊”題材的現代價值提升也從那時拉開了序幕。這也是從紹劇電影《孫悟空三打白骨精》《大鬧天宮》到《西遊記》(1986年電視劇版)的經典“美猴王”形象的“史前史”。

而今,隨着20世紀中後段的全球文化轉型,對於“西遊”題材的改編,也提出了新的要求。如果説《西遊記》(1986年電視劇版)從製作到內容還在相當程度上繼承了社會主義的文化遺產,那麼到了世紀之交,再重複以“美猴王”為代表的西遊故事和類型,則顯然也不能適應衞星電視已經充分普及、院線制改革已經啓動的本土實際環境。

從這個角度而言,兩部《大話西遊》在中國內地的“意外”成功則順理成章,看似非常“不正經”的周星馳版孫悟空在港台、東南亞地區沒有掀起太大波瀾的情況下,一下子“撞”上了中國內地70後、80後的青年一代的情感結構。以《西遊·伏妖篇》為代表的這一波“西遊”題材改編影片所必須對話的最直接的“潛文本”,毋寧説就是這兩部《大話西遊》。無論是更為“暗黑”的故事基調,還是更為“哥特”風格的人物形象,都是在此基礎上進行“調校”的結果。

無論上一代人是否願意面對,更具“民族風格”以及“解放”意義的“美猴王”形象,在這個被命名為後工業消費主義的時代,已經講不出具有普遍情感共振的西遊故事。從兩部《大話西遊》到《西遊·伏妖篇》,這一波“西遊”題材改編影片正是要在上一個歷史週期的基礎上,探索新的演進方向,而這一方向“恰巧”重訪了西遊故事的“史前史”,只是不知道它算不算是這個時代的宿命?

三、 “西遊”題材的世紀輪迴

説到宿命,《西遊·伏妖篇》被放置在2017年的春節檔並不是偶然。1927年的春節,也就是整整90年前,《盤絲洞》同樣選擇在大年初一上映。“西遊”題材選擇在春節檔放映在現代中國歷史上已經成為“被髮明”的傳統。所以,今天再回首“西遊”題材的改編歷史,就有着清晰可辨的世紀輪迴,而且《西遊·伏妖篇》也有着和《盤絲洞》非常相近的歷史境遇。

正是《西遊·伏妖篇》的前作《西遊·降魔篇》在2013年春節檔拿下了12.47億元票房,《西遊記之大鬧天宮》《西遊記之孫悟空三打白骨精》也相繼出現在了2014年以及2016年的春節檔,票房也都突破了10億元——春節檔已被視為穩賺不賠的檔期,於是不僅有了2017年的《西遊·伏妖篇》《大鬧天竺》,就連2018年春節檔也被《西遊記之女兒國》提前兩年就預定。如上文所提及,《西遊記》原著版本章節眾多,豐富的內容含量也為“西遊”題材的改編提供了廣闊的空間,其中的“盤絲洞”“大鬧天宮”“女兒國”等故事,也被後世改編影片所不斷選用。

近年來,以《西遊·伏妖篇》為代表的改編影片已多達三十部左右,並且已經出現多個自成體系的系列電影。除了周星馳已經明確提出在《西遊·降魔篇》《西遊·伏妖篇》之後還有續集以外,劉鎮偉在2016年也推出了號稱“終結篇”的《大話西遊3》。而預定了2018年春節檔的《西遊記之女兒國》則與鄭保瑞的《西遊記之大鬧天宮》《西遊記之三打白骨精》同屬一個系列——在當下已經出現了“西遊”題材改編影片的新一輪高潮。

歷史總是驚人地相似,在20世紀20年代中後期,以古裝、神怪、武俠片為主的一次大規模資本投資熱潮中,由於《盤絲洞》在商業上的巨大成功,也一度出現了將近三十部左右的“西遊”題材改編影片,還有上百部類似題材神怪片。《盤絲洞》的出品方——上海影戲公司也曾計劃將《西遊記》製作成十集的系列電影,並推出了第二部《芭蕉扇》的相關信息。

然而,與今天中國電影的現實處境非常類似,在那一輪資本投資熱潮中,一方面,當然有着《盤絲洞》等作品取得的光鮮成績;另一方面,那個年代的中國電影也和今天一樣如履薄冰,例如,被視作與《盤絲洞》組成一個“西遊”題材系列的《芭蕉扇》就中途流產。因為當時國內的院線大多集中在上海等少數大城市,還不具備區域性的集羣效應;所以,和今天的中國電影產業非常類似,票房在高速增長之後“突然”放緩,而資本投資熱潮所帶來的相關高昂製作費用,卻沒有一絲一毫的減少。

在這種局面下,電影市場的走向也就顯而易見:不僅大部分中小規模的電影公司迅速破產,就連推出《盤絲洞》的上海影戲公司也因為當時的大製作《楊貴妃》的票房慘敗而血本無歸。在不出所料的一地雞毛之後,“西遊”題材改編影片的進一步探索也隨之戛然而止。

以史為鑑, 中國電影在20世紀20年代中後期的慘痛教訓,應該足以映襯出今日新一輪“西遊”題材改編影片高潮中的眾生相。《西遊·伏妖篇》儘管在本文寫作之時便已經突破16億元的票房,超過了前作《西遊·降魔篇》的12.47億元,打破了預售票房、IMAX票房等一系列紀錄,也毫無懸念地預定了迄今為止“西遊”題材影片的歷史票房紀錄;然而這種“刷數據”的節奏是何其似曾相識,2016年中國電影的票房神話正是在這種“刷數據”的高潮中“突然”破滅。

在號稱30億元的保底發行的名義下,《西遊·伏妖篇》的出品方多達21家,其排片率一度接近40%,在線售票平台更是為之付出了2017年“票補”的至少三分之一。也就是説,《西遊·伏妖篇》的光鮮數據背後,是中國電影的半壁江山在支撐,這遠比20世紀20年代中後期的那場資本熱潮更為極致、更為瘋狂。

《西遊·伏妖篇》的成功會不會是當年《盤絲洞》式的一將功成萬骨枯?按照這個節奏,是否會促進中國電影的健康、有序發展?是否會推出更多、更好的高品質“西遊”題材改編影片?答案已經毋庸多言。

無論是《星球大戰》系列,還是《哈利·波特》系列,國民IP的養成不僅需要完整的世界觀設定、龐大的架構體系、深入人心的人物形象和膾炙人口的故事情節,更需要完善的文化工業體系支撐和長遠的製作規劃精耕細作。從這個邏輯而言,一國的國民IP,不只是一國國民情感生活和精神世界的座標圖,更直接考驗着這個國家電影行業方方面面的平均素質和基本水平,是一個行業智慧的結晶,更是一國文化工業皇冠上的明珠。

在可預見的未來,我國“西遊”題材的改編創作可能還會進一步井噴,並將有好萊塢等中國電影之外的強勢力量持續進場,也一定還會受到更多領域的關注和引起更大範圍的爭議。在這場資本盛宴中,能不能將以“西遊”題材為代表的中國故事創造成中國的國民IP式系列作品,會是在將來歷史地回望、考量這個時代的核心指標。

結語:國民IP的當代歷史挑戰

張承志在他的《火焰山小考》中這樣寫道,“不管在什麼時代,不管中華民族遭遇什麼樣的劫難或者波折,孫悟空和《西遊記》永遠是中國的屬物,它讓中國人對空間、對風景的想象更加深沉了。

”在中國社會近現代化的歷史轉型中,圍繞着《西遊記》的相關人物形象、故事情節,事實上已經根植在一代代中國人的審美、情感、認知結構之中,在中國人的精神世界中具有着不可撼動的重要地位,就連世界領先的我國暗物質探測衞星,都被命名為“悟空”,足見“西遊”題材作品在當代中國文化心理結構中的重要位置。

從1927年的《盤絲洞》開始,近一個世紀以來《西遊記》已經過了上百次的改編,《西遊記》文本本身所藴含的豐富性、多義性乃至自反性,使其甚至可以用顛覆自身的方式來適應不同時代的多樣性需求。

因此,對《西遊記》文本的每一次的重新書寫與描繪,都是不同歷史階段的不同話語場域內博弈和協商的結果,古代的、近代的、現代的不同形態的文化資源、文化遺產都在以不同的“歷史蒙太奇”的方式,被投射到銀幕上的西遊形象中。

伴隨着中國傳統社會的現代轉型、後現代轉型,以《西遊記》為代表的“四大名著”所構建的古典世界及其價值觀,也將由現代的、後現代的技術手段和意識形態,特別是新世紀以來的後工業消費主義價值觀所重塑和重寫。

這雖然不是一個線性的、進化式的發展歷程,但無論如何,歷史的接力棒已經到來。我們必須講好我們這個年代的“西遊”故事,因為在眼下,經過20世紀的廣泛傳播和輻射之後,《西遊記》已經在世界範圍產生了跨區域、跨種族、跨代際的影響。

有消息稱,2020年東京奧組委也在考慮將深受我國《西遊記》影響的動漫作品《龍珠》中的孫悟空形象作為東京奧運會的吉祥物。這條消息無論是真是假、是否最終成型,在發展以電影為代表的文化產業、通過“走出去”提升文化軟實力、傳播正面國家形象的當下語境,以《西遊·伏妖篇》為代表的這一波“西遊”題材改編高潮,能否承擔起這樣的時代文化責任?能否完成《盤絲洞》《鐵扇公主》《大鬧天宮》《西遊記》(1986年電視劇版)《大話西遊》等作品在各自時代所起到的歷史作用?這或許就是作為我們這個國家的國民IP的《西遊記》在當代所無法掙脱的最大歷史挑戰。

(本文原載百度“百家號”,作者授權觀察者網轉載)