雲歸:葛宇路捱罵,源於現代藝術對“邊界”的破壞

前些日子,“葛宇路”的路牌被拆掉了。這位來自央美的學生,用自己的名字“葛宇路”重新在高德地圖上命名了北京的百子灣南一路,還做了個路牌掛在上面。一切都在暗中進行得很好,附近的居民和很多吃瓜羣眾都真以為有這麼個叫“葛宇”的烈士了,直到事情被網友們發到網上。

然後就出現了一個非常有意思的現象,人們對於葛宇路的評價出現了兩極分化。有的人非常喜歡葛宇路的作品,嘗試用各種方式去解讀,稱他為“年度朋克”,甚至有意大利米蘭的著名美術學院隔空喊話,全獎邀請他入學;但更多的人覺得葛宇路這種“隨地藝術”的行為,是對社會公共秩序的破壞,是譁眾取寵。不管怎麼説,“葛宇路”註定要成為年度藝術事件之一了。

實際上,一次行為、一件事物可能本身就具有藝術上和社會上的雙重性質,二者的邊界又時常會發生重疊。比如説一隻漢代的漆碗,其實既可以被當做一隻最普通的盛飯的碗,也可以成為一件藝術品。

通常情況下,人們會採用一個“展覽”的動作,來區分藝術意義與現實意義。當策展人邀請觀者把展品當做藝術品來觀看時,觀者就相當於藉助這個形式,成為了藝術接收者。比如當這隻漆碗被放在展覽館的櫥窗裏,就沒人再會把它當做一件普通的餐具。但如果只是把碗隨便放在桌子上,那麼識貨的人會奉若珍寶,不認識的人未免就要拿它來裝飯。

葛宇路的展覽無疑就是那隻放在桌子上的古董碗。他偷偷地在百子灣南一路裝上“葛宇路”的路牌,在高德地圖上做好標記,整個過程中沒有發出任何信號,明確告訴觀者“我在進行一場行為藝術”,所以他的藝術行為並沒有成功和社會行為區分開,而是對社會的正常秩序造成了侵犯,這才產生了類似“行為藝術是否可以破壞社會秩序”的討論。

其實這個討論本身就是一種概念上的不明晰,如果從社會秩序的角度,把藝術行為當成一種社會行為來考慮,那當然是要以社會允許的範圍為限度。但如果只是從藝術行為的角度來討論,就必須可以,因為許多藝術本身的目的或意義就是挑戰業已存在的秩序。對“葛宇路”在評價上的分歧,實際上説明觀者在對整件事情的認知上產生了混亂。

這件事情更深層次的意義是,它體現了現代藝術的一種傾向:如果藝術家不特意説明這個行為是一次行為藝術的話,觀眾就沒有辦法自己作出區分。

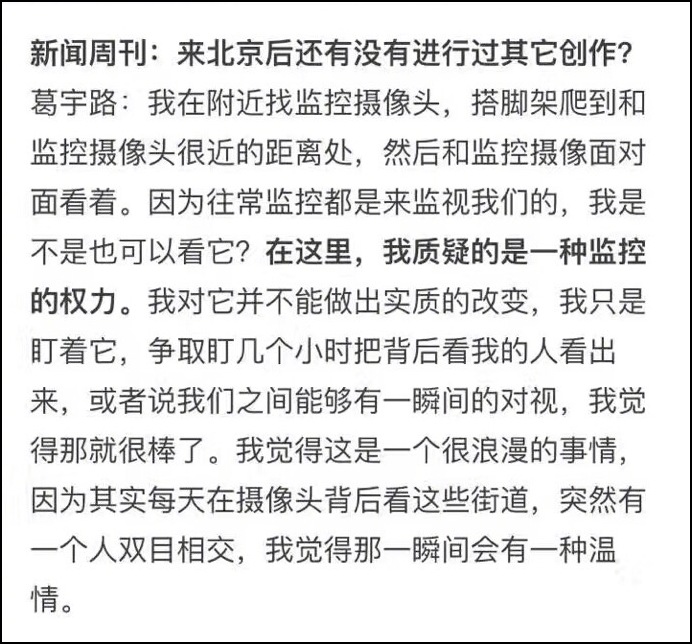

葛宇路這番言論被很多網友戲稱為“年度男朋克”

實際上,現代藝術的邊界在很多時候都開始變得模糊不清。藝術評論家傑羅德·萊文森甚至非常棄療地表示,藝術中本身就存在許多“邊緣例子”,它們可以是藝術,也可以不是藝術,只有當它們“鄭重地要求用先有藝術品被看待的相同方式來看待它”時,它們才成為藝術,而這種對邊界的開放,本身就是一種藝術性的體現。

這個表達其實挺讓人無語的,因為多少有點循環定義:如果我用對待藝術品的眼光來對待一件物品,它就成為了一件藝術品。換句話説,如果我把你當兒子對待,你就是我兒子,因為我把你當兒子對待,所以你是我兒子。

這種普天之下皆兒子的想法……怎麼想都覺得有點流氓吧。

不過葛宇路的這種“不區分”還算是一種相對温和的“不作為的流氓”,因為這種屬性重疊其實是很普遍的現象,葛宇路只是沒有對他行為的社會屬性和藝術屬性進行特意區分。我強烈懷疑他本來就有意將觀眾的這種混淆也作為他作品的一個組成部分,或者他觀測的一個要點。

而在這種邊界模糊上真正主動耍流氓的,是澳大利亞國家藝術館最近頒發的橄欖與棉花肖像攝影獎(Olive Cotton Award for photographic portraiture)。這個獎今年有2萬美元獎金,摺合人民幣大概13萬元。

獎項的名字已經非常明確地寫出了“肖像攝影”幾個字,然而今年獲獎的作品長這樣:

Maternal Line,2017

猛一眼看去,實在是既不肖像,也不攝影。

這幅作品的名字叫《Maternal Line》(直譯為:母性的線條),根據知乎網友的背景介紹,作者當時看到祖母在廚房試筆,就讓祖母在一張負片上隨意塗鴉,然後再將其製成照片參賽。於是就是這樣一幅作品,贏下了13萬元的大獎。

左一為作者,圖自知乎用户Timothy Wang

如果説前面葛宇路的作品還只是引起了吃瓜羣眾的迷惑,那麼這張“肖像照”的獲獎可以説讓藝術家們自己開始內訌,因為它好像怎麼看都和正常的肖像作品不太一樣。以至於評委在《衞報》上發表感想時,需要首先澄清:這個東西雖然上頭沒有人臉,但確實是一副“肖像”;儘管不是通過相機拍攝的,但確實是一張攝影作品。

如果説現代藝術的一大特點就是質疑和反傳統,那麼這個行為確實完美地契合了現代藝術的定義,因為它徹底顛覆了人們對“肖像攝影”四個字兒的認知。

值得一提的是,表現手法的抽象與表現內容的抽象是兩個不同的概念。

比如畢加索曾多次為他的第一任妻子奧爾加·科克洛娃(Olga khokhlova)畫肖像畫,他們還在一起生活時,畢加索的畫風還是這樣的:

Olga Picasso,1923

而畢加索與奧爾加離婚後,再畫的肖像就變成了這樣:

Woman in a Hat (Olga),1935

最後變成了這樣。

Head of a woman (Olga Picasso),1935

儘管表現手法截然不同,畫作本身“肖像畫”的定義卻不會遭到影響。

實際上,《母性的線條》這張照片能否得獎的關鍵,在於它到底是不是“肖像攝影”,這是一個定義上的問題。而“攝影”的問題又相對好解決,屬於半技術範疇的討論,但“肖像”與否就相對難界定了很多。

在1993年出版的《韋伯斯特字典》中,“肖像畫”的含義有兩條:第一,“用畫面再現某個人,一般要再現他的面部”;第二,“肖像畫是一種可視的描繪或者肖似。”

按1996年出版的《美國傳統英語字典》,肖像畫“由畫家創作,與某人尤其是其面部肖似。”

《麥克格勞美術詞典》則稱“肖像畫”是“以繪畫或素描為手段,寫實地描繪某人的形象。”

這些詞語的定義是大體相似的,區別主要在於兩個部分:

從內容上,是描繪某個人就可以,還是一定要描繪某個人的面部?

從創作者的角度上,是一定需要區別於被描繪者本人的第二人來創作,還是被描繪者本身也可以創作?

如果“不描繪面部,而且由被描繪者本身創作”的攝影也可以被定義為“肖像攝影”,那麼這幅作品無疑是符合定義的,因為它由祖母本人創作,雖然沒有描繪祖母的面部,但是可以把塗鴉當做對祖母的精神世界的一種描繪。除此之外,都不可以説它是一幅“肖像攝影”。

所以這幅作品被討論,是因為它觸碰了“肖像攝影的邊界”。

而所有人的困惑也正在於此:如果沒有描繪肖像的作品被歸類於“肖像作品”,不是用攝影方式製作的作品被歸類於“攝影作品”,當藝術品的邊界可以無限擴展時,定義本身還有什麼意義呢?

畢竟,定義原本就是要拿來框定內涵和外延的啊。

難怪有網友認為,這個作品得獎,就是因為它顛覆了傳統意義上的肖像,為肖像提供了一種新的表達形式,而評委會對這件事情的認可,就是給這種“顛覆”蓋章,肯定它的合理性。讓這個“邊界擴展”的舉動得以完成。

如果真的是這樣,那麼這個官方蓋章的行為,無疑再一次證明了現代藝術邊界上的混亂。

馬賽爾·杜尚把小便池搬進展覽館,顛覆了“藝術即美”,約翰·凱奇把4分33秒的沉默當成一場演奏,顛覆了“藝術需要有內容”,現代藝術家在不斷的探索中,逐漸模糊了定義的邊界,甚至開始有意破壞這種邊界,然後又把“邊界模糊”造成的混亂本身解讀為一種現代藝術。這種近似於循環定義的自我包容,在觀眾越來越深的困惑裏,令現代藝術走向了氾濫和模糊不清。

參考文獻:

《符號學原理與推演》,趙毅衡著

《“肖像”就是“描繪”——現代西方肖像畫》,徐淦