雲歸:《二十二》的紀念不是為了痛苦,但必須記得我們曾痛苦過

【文/ 觀察者網專欄作者 雲歸】

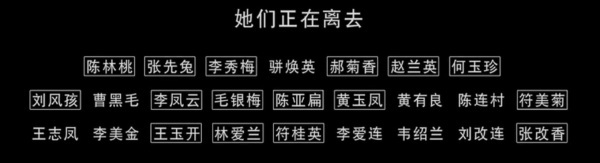

導演郭柯以“慰安婦”老人為題材拍攝的紀錄片《二十二》,從14日上映至今,已經獲得1547萬元票房,遠超出劇組600萬的預期。導演郭柯也表示,在扣除成本之外如有盈利,將全部捐給上海師範大學中國“慰安婦”問題研究中心管理,用於這些老人未來的生活及對這個問題的研究工作。

整部片子的拍攝手法都非常剋制,導演用大量的空鏡頭拍攝老人生活的場景,打雷下雨鳥叫都攝入其中,似乎是希望能帶讀者更好地感受老人生活的場景。在觸及到老人們的痛苦經歷時,也沒有像傳統的紀錄片一樣非要逼老人回憶,而是就讓敍述停留在“不想説,不説了”。

圖/知乎網友@影視潛規則

片子也呈現出許多老人們生活的場景,對於觀眾來説可能還是頭一遭,人們會驚訝地發現,原來“慰安婦”老人們也愛唱歌,會煮西紅柿面片湯,往灶坑裏扔兩個玉米燒着吃,有位老人還同時吸五隻貓,有好吃的先給貓吃,貓吃完了老人再吃。她們並不是只會哭訴的樣子,每天活在仇恨當中。

這也是導演的嘗試:他想讓人們看看慰安婦真實生活的樣子,不希望讓她們呈現出人們刻板印象裏痛苦、控訴的狀態。這些最接近真實的瑣碎鏡頭,彷彿能讓我們覺得,她們就和我們身邊的普通老人一樣,也過着平常的生活。

他基於人文關懷的嘗試是對的。正因為覺得她們彷彿就是自己的爺爺奶奶,我在看完《二十二》之後,才更加心疼她們。

不過,也有一些值得商榷的場景。

片末,有人説:“沒有感覺她是個可憐的受害者,感覺像自己的奶奶,有的阿婆就很傷心,有的阿婆就沒那麼傷心。”

“有一天有人給阿婆看照片,是一位八十歲的日本軍人。本來以為阿婆會大罵,沒想到阿婆笑了,説日本人老了,鬍子也沒有了。”

一位為慰安婦發聲的人士,也在思考許多人讓慰安婦發聲的做法是否正確。因為實際上這樣的發聲並沒能勝訴,為慰安婦討來公道,反而卻令她們遭受了巨大的壓力。

導演試圖讓人們把注意力放到阿婆“普通人”的身份上,希望“不要把她們的身份擺在太前面了。”“當你真的接觸到這些老人以後,你根本想不到她們是什麼‘慰安婦’。她們就跟普通老人一樣,就像是我們的家人,沒有我們想象中那麼苦大仇深。”

不過,我不太贊成這樣的想法。一個很簡單的道理是,全中國有無數九十多歲的老奶奶,為什麼一定要挑出這二十二位?當然因為她們就是“慰安婦”。

這個身份是討論一切問題的前提,我們希望瞭解這些老人的生活,是因為我們關心“慰安婦”這個羣體。所以“不把身份擺太前面”本身就是一個矛盾的邏輯,如果真的只是把“慰安婦”羣體當做人來拍,又何必要選擇“慰安婦”老人呢?

何況,老人們也沒有真的釋然。眼神有剛強光彩的林愛蘭老人,曾整箱整箱偷出子彈給抗日軍隊。她殺過兩個日本鬼子,子彈曾擦着她的頭皮過去。她的牆上掛着鐮刀,用來“抓偷東西的小偷”。然而就是這樣一個有着傳奇經歷的老人,她想起自己的母親被捆住手腳扔到河裏時,仍然哭得像個無助的孩子。

毛銀梅老人回憶起自己與家人分離的那一刻,她在站台上追着火車跑,怎麼追也追不上,有人從火車上丟下食物,她就撿起來吃。

在逐漸黯淡下來的光線裏,她喃喃地、含混地反覆説:“您好,歡迎光臨,請坐。”那是她做“慰安婦”時,招呼即將蹂躪她的日本兵的歡迎語。她一定記得自己是在什麼地方説了這些話,對誰説了這些話,説過這些話之後面臨的是什麼。

每一位老人接受採訪,到了最後,觸及到最痛的部分時,總是搖搖頭説:“不想説,不説了。”“説了難受。”

如果她們真的釋然,就不該諱談這些往日的傷痛。

實際上,慰安婦老人從未走出過昔日的影響。林愛蘭老人的雙腿永遠被打壞了,而韋紹蘭老人七十多歲的兒子羅善學,因為自己是日本人的後代,沒有姑娘願意嫁給他,打了一輩子的光棍,甚至被弟弟關在屋子裏説要“殺了他”。有的老人終生無法生育,一位老人僅僅因為丈夫説不嫌棄她,“是日本人把你抓去的嘛,又不是你要去的”,就感動得淚流滿面。更常見的 是,她們在不同程度上都遭到過其他居民的指指點點。

“慰安婦”老人韋紹蘭

所以,與其説慰安婦老人已經前行,不如説如果她們想要活下去,就必須前行。所謂的“生活是最大的主題”,不過是因為,如果一個人長期揹負着過去的痛苦,就沒法回到正常的生活裏。所以她們除了把注意力轉移到瑣屑的日常生活中以外,並沒有別的辦法。

但這不代表她們真的不在乎,我們也不應該因為她們迴歸了生活,就認為她們不再痛苦。

何況,二十二個人現在只剩下八個了,可是她們直到生命的最後一刻,都沒能等到一句道歉。官司打不贏,也沒有任何官方認錯的舉動,日本政府依舊年年參拜靖國神社,修改教材,否認“慰安婦”的事實。

今年,受安倍之託的柴山前往靖國神社供奉“玉串料”祭祀費(時事通信社 圖)

寬恕是建立在別人已經認罪的基礎上。現在既然人家沒有道歉,我們又怎麼談寬恕呢?

這種“苦澀的釋然”,才是令我們最心疼的地方:老人們是這樣熱愛生活,“哪怕吃野東西也要留出這條命來看”,她們用了許多年的時間,一點點走出當年的陰影,試着回到正常人的生活當中。

她們原本也有着父母和丈夫,應當有美滿幸福的生活。

可是卻有那麼一羣人,在她們最好的年紀裏,把一切都奪走了。

我家鄉有座山,山頂上有一座烈士碑,爬山的人到了山頂,就在碑下乘涼休息,喝水吃東西。高大的碑體後面,有兩座抗日烈士的半身像,一位叫李紅光,一位叫李春潤,都是年輕的面龐,二十幾歲就犧牲了。

李紅光和李春潤,還有更多的人,已經沒有機會再像慰安婦老人一樣,眯着眼睛曬太陽,回憶當年的槍林彈雨了。

《二十二》是好片子,導演郭柯花費了很多心血,為我們忠實地呈現出慰安婦老人最後的生活狀態,讓我們知道這些老人也有喜怒哀樂,也有或剛強或温柔的性格,也有自己的生活。他的努力和人文關懷,都值得肯定。

但我們更需要知道的是,雖然紀念本身不只是為了回憶痛苦,但這不代表我們可以輕易抹去痛苦的回憶。因為被侵略、被奴役的痛苦,被屠殺、被掠奪的痛苦,本來就是真實存在着的。

慰安婦老人可以選擇不再去沉溺於過去的痛苦,因為遭受蹂躪的是她們而不是我們。但也只有她們有資格説自己是否在意往事,我們必須要記得。

因為還有曾被挑在刺刀尖上的嬰兒,被捆綁手腳扔進河裏的母親,為了奪回自己的土地而倒下的兒子,他們已經再也無法對着鏡頭,説自己願意釋懷了。

只有活着的人,能為死去的人做些什麼,我們的眼睛就是他們的眼睛,我們的耳朵就是他們的耳朵,只有我們,還有能力説出他們想説而未能説的話語,替他們聽到一句遲來的道歉。

影片的最後,一位老人在冬天被下葬,鏡頭長久地停留在墳地之中,畫面裏她的墳墓上冰雪逐漸融化,樹木抽枝吐綠,慢慢顯現出葱蘢的生機。這一切似乎在説,不論怎樣的冬天都會過去,這是死亡孕育的新生。

可是,再美麗的墓地也是墓地,再葱蘢的草木下,埋着的都是一位慰安婦老人的屍骸。這位老人的一生飽經苦難,她的父母親人在戰爭中喪生,她自己遭受過殘忍的虐待。

而她們至死,都沒能聽到一句道歉。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。