劉兵:集體化時期農村衞生科普的符號化實踐

在新中國成立後的農村集體化時期,政府極力在農村推廣衞生知識與技術,這一方面是由於當時多種嚴重疾病影響着農民的健康,推廣衞生技術與知識,可增強人們的體質,消除疾病;另一方面,這也是改造人們的知識,改造人們的精神,建立社會新秩序之需要,是國家權力深入民間的需要。

知識的改造是國家權力深入民間的重要策略,知識的改造與國家權力的深入相伴而行,改造農村的傳統知識,破除迷信,改造不衞生的生活方式,結束這種知識的“混亂”與“落後”狀態,代之以“科學”的知識,“有序”的知識,重建農村知識新秩序。

在這一社會情境中的農村衞生科普實踐中,衞生已超出其消除疾病、增強體質的實用功能,被賦予了眾多含義,使衞生成為一種含義豐富的符號,並在實踐中充分利用衞生符號含義之轉化,這是集體化時期農村衞生科普的核心策略。

衞生成為一種政治性符號

集體化時期農村衞生的推廣與普及,是與農村改造聯繫在一起的,其目的是既要提高人們的健康水平,又要對農村文化進行改造,即通過衞生的普及與運用,來改造農村的舊文化,建立農村新氣象、農村新文化。衞生普及的這種使命來自建國初期我國農村廣大地區的衞生狀況,也來自當時農村改造、國家重塑的需要。新中國成立初期,傳染性疾病以及一些地方性疾病廣泛流行,人們的生命健康受到很大威脅。開展羣眾衞生運動,提高農村衞生水平,這是當時農村衞生工作的一個必然選擇。

1952 年開始的愛國衞生運動則進一步推動了農村衞生推廣的深入開展。而在廣大農村地區,不衞生的生活習慣與迷信流行在這種情況下,加強農村衞生不僅僅是為了消除疾病,還增加了一個新的任務:消除迷信、改造不健康的生活方式,以此來參與構建農村生活新秩序。《一九五六年到一九六七年全國農業發展綱要(修正草案)》指出:“積極開展羣眾的經常性的愛國衞生運動,養成人人講衞生、家家愛清潔的良好習慣。講求清潔衞生的根本精神,是為了消滅疾病,人人振奮,移風易俗,改造國家。”(中華人民共和國國家農業委員會辦公廳編,1981)

毛澤東也指出:“綱要裏頭有一個除四害,就是消滅老鼠、麻雀、蒼蠅、蚊子。除四害是一個大的清潔衞生運動,是一個破除迷信的運動。把這幾樣東西搞掉也是不容易的。除四害也是搞大鳴、大放、大辯論、大字報。如果動員全體人民來搞,搞出一點成績來,我看人們的心理狀態是會變的,我們中華民族的精神就會為之一振。我們要使這個民族振作起來。”(毛澤東,1957)

農村衞生推廣不僅僅是一場單純的衞生運動,也是一場民族精神振興運動,一場國家建設運動。通過農村衞生運動,培養身體健康、生活方式合理、精神振作向上的新農民,以達到官方話語在農村的實現,構建農村新的知識秩序,達到消除舊社會之影響,形成新社會之氣象,從而實現國家權力對農村的社會控制。

當時的衞生推廣,是一種社會改造運動,其主要手段是羣眾運動。通過聲勢浩大的全民性的羣眾運動,製造一種衞生普及的強大陣勢。“要發動羣眾,配合生產運動,大搞衞生工作,無論老人,小孩,青年,壯年,教員,學生,男子,女子,都要儘可能地手執蠅拍及其他工具,大張旗鼓,大造聲勢,大除四害……”(毛澤東,1960)羣眾運動,能夠充分利用政治手段,將衞生作為一種意識形態,深入影響到每個社會成員,極大地強化一種生存境域。

農村衞生推廣與普及不僅僅是為了改善農民身體健康與生活環境,也是一個重要的精神重塑運動,並以大規模的羣眾運動來開展農村衞生推廣與普及,所有這一切,都使衞生突破了它的實用功能,賦予了衞生強大的象徵作用,具有一定的意識形態色彩,使衞生實現了符號化的轉變。在農村衞生科普的實踐中,衞生符號的所指呈現多元化,根據社會情境及政府的執政需求,賦予衞生諸多其他功能,展開了多元敍事。衞生符號的含義轉換與多元敍事,是當時衞生科普的一個關鍵策略。

衞生符號化的途徑

集體化時期,我國在傳染病以及地方性疾病防治方面取得了巨大的成就,一些重大傳染病和地方性疾病得到有效控制甚至消滅,如,天花、鼠疫、霍亂等已消滅或基本消滅。在衞生實踐中,衞生的功能性已得到充分顯現,這是當時衞生符號或衞生神話得以塑造的基礎。

衞生,從僅具有實用功能的一門技術,到富有豐富含義的符號,這一轉變,主要是在特定社會情境中,通過語言的敍事策略,使衞生與某特定元素相聯繫或相區分,從而使衞生處於特定的語言體系中,使衞生與特定元素聯結為一體,從而為衞生賦予其實用功能之外的其他含義,並通過特定語言的使用使衞生的符號含義得到不斷強化。在此,主要通過來自文本和宣傳性年畫的案例分析,討論衞生符號化的兩種機制,即區分、對比與聯結、嫁接。

通過區分與對比,使衞生符號化

衞生符號的塑造途徑之一,是新與舊情形的區分與對比。新中國成立初期,經常通過新舊情形的對比來進行社會主義思想教育,訴苦就是其中的一種形式。這在當時的衞生科普實踐中也得到了運用。“進行衞生宣傳時,舉出真人真事,不説空話,或者開訴苦會,訴説在舊社會無法講衞生的痛苦,算細賬講明衞生有利,也是好辦法。”(賀誠,2006,p.353)

在農村衞生推廣的實踐中,各地普遍組織了回憶訴苦、算賬對比、真人真事的現身説法等羣眾性自我教育。廣大羣眾在舊社會無錢治病,生下孩子也養不活;到了新社會不但治好了病,孩子也能健康成長。這種新舊對比的事例俯拾即是。(黃樹則、林士笑,1986, p.439)通過喚醒羣眾對舊社會中無醫無藥悲慘處境的記憶,並與新社會中有政府保障、有衞生技術保障的現狀進行對比,使羣眾體會到衞生技術的在場。在這一過程中,缺乏衞生的時期對應的是悲慘的舊時代,而衞生則對應的是新中國建立以來的新時代。

這裏,舊時代與新時代都是政治性概念,是以新中國的建立為分界點。舊時代與新時代之對比,往往是宣傳新中國之優越性的重要手段,而在當時的農村衞生科普中,衞生也被納入這一新與舊的對比之中,使得衞生成為了一個新與舊時代對比的重要範疇之一,使得衞生與缺乏衞生之間的對比演變成為一種政治性的一種對比。

塑造衞生的符號特性的另一種區分與對比是價值判斷的區分與對比。在愛國衞生運動中,政府發出號召:“環境衞生,極為重要,一定要使居民養成衞生習慣,以衞生為光榮,以不衞生為恥辱……現在,還有很多人不懂這個移風易俗、改造世界的意義。因此,必須大張旗鼓,大做宣傳,使得家喻户曉,人人動作起來。”(毛澤東,1960)在這裏,我們甚至已經看到了多年後“八榮八恥”的典型句式,這也正印證了衞生問題的意識形態化。要做到人人動作起來,以衞生為光榮,以不衞生為恥辱,這使得衞生與不衞生並不僅僅是個習慣的問題了,而成為了一種尖鋭的價值判斷之間的對立,衞生與價值觀融為了一體。

通過區分與對比,使衞生在農民生存境遇中得以突出,並且,得以凸顯的衞生,是被眾多元素包裹的衞生,而這眾多元素包裹衞生的過程,也就是衞生之符號化得以成立的過程,通過衞生的符號化,人們被“拋入”一種新的生存境遇中。

通過聯結與嫁接,使衞生符號化

通過特定語言的使用,使衞生與特定對象融為一體並實現語義的嫁接,使衞生成為特定對象的表徵。在此,以當時比較重要的一種衞生敍事方式——衞生主題的年畫為例,探討聯結與嫁接如何賦予衞生新的含義,從而使衞生成為一種符號。

由於年畫是農民過年時必不可少的文化消費品,年畫承載着農民價值觀等豐富的生存實踐信息,年畫一直以來就是農民表達與感悟文化的一種重要媒介,廣為百姓所喜愛。新中國成立以後,政府有意識地利用年畫進行政治宣傳。1949 年11 月26 日,中央人民政府文化部下達了《關於開展新年畫工作的指示》,該文件認為年畫是一種很好的宣傳工具,並確立了當年年畫的宣傳重點。(王樹村,2002, p.287)此時的年畫是政治宣傳的一個重要渠道,這些年畫對於全國,尤其是在信息來源較少的農村地區塑造一種特定的政治氛圍,傳輸政府的理念,發揮着重要的作用。

利用年畫宣傳衞生,是這一時期年畫創作的一個重要主題。其中的衞生意象,帶有豐富的象徵性,使衞生符號進一步豐滿。如山東濰坊年畫“除四害,新五子登科”,以“五子登科”的年畫典故,賦予新的內容,宣傳“人人除四害,家家講衞生,兒孫個個胖,黍谷年年豐”之理念。(曹淑勤,2008,p.354)這幅畫的意藴非常明白,除四害,講衞生,能帶來健康,帶來豐收。同時,五位胖娃娃健康可愛的形象,也表示一種積極向上、欣欣向榮之氣象,顯示了除四害給人們帶來的精神振奮之情形。

圖中所描繪的胖娃娃形象以及其場景,都是老百姓喜聞樂見或日常生活中非常熟悉的景象,這種形象及場景的熟悉度及其日常性,使得老百姓對於這幅年畫很容易接受,也很容易理解其所描繪、傳輸的理念。同時,這幅年畫價格也很便宜,非常易於在農村流傳。

年畫“毛主席派來的好醫生”(陸克勤,2008, p.225)描繪的是一位年輕女醫生在給一位母親懷中的兒童問診的情形。醫藥箱和聽診器表徵着這位醫生的身份,也表徵着衞生技術,而醫生面前的母親和兒童對這位醫生的信賴與依靠,同時也是對衞生技術的信賴與依靠。整幅畫以黃、紅色作為基調,從色彩到人物形象,都透出温暖的感覺,而這種温暖感覺的核心來源就是這醫藥箱與聽診器,是現代化的衞生技術的象徵。醫藥箱與聽診器雖然在這幅年畫中所佔比重不大,但卻是全圖的靈魂,是全圖精神的來源,是全圖的核心。

圖中描繪的是健康的年輕女醫生的形象,意在利用年輕女性的形象,表徵衞生技術的温暖與親切,塑造一種衞生技術的親和力。而這幅年畫的名字“毛主席派來的好醫生”,同樣具有強大的隱喻力量,表徵着衞生技術和政治之間的緊密聯繫。全圖的場景具有細膩的生活氣息,樸素、寫實,而運用母親與孩子、百姓與醫生(醫生代表着衞生技術)之兩層關係的疊加,使得衞生與百姓之間的關係更加親近與自然。

該年畫描繪出了衞生在百姓日常生活中的在場,且凸顯了衞生與生活之間的聯繫,即生活中的衞生,生活實踐中實用中的衞生,而不是與農民生活距離遙遠、高高在上的衞生,賦予了衞生濃厚的生活性,凸顯了衞生作為農民生活實踐的一部分。

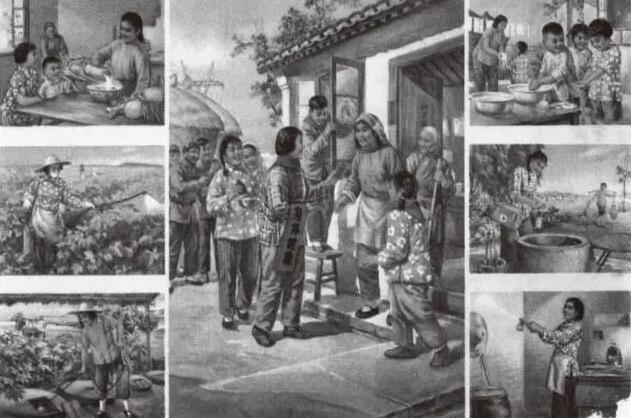

年畫“人人講衞生,家家愛清潔”(陸克勤,2008, p.114)由魏瀛洲創作於1956 年。該年畫由數幅畫組成,左邊與右邊分別有三幅小畫,分別描繪不同場所中的生產與生活中的衞生行為。中間一幅大圖,描繪的農家庭院中打掃衞生、張貼對聯的情形,畫中人物歡樂詳和,對聯上寫着“身體健康”,院中有兩堆高高的穀倉,這象徵着講衞生會使大家身體健康,糧食豐收,人人心情快樂,精神振作。在中間這幅圖的左上方,顯露出一個高壓電架的一角,表徵着科學技術在改善着農民的生活。而整幅年畫則表徵着利用科學技術、講衞生愛清潔的生活方式使得農民生活蒸蒸日上,精神面貌欣欣向榮。

該年畫中有幾個重要元素:衞生技術及其應用,戴紅領巾的小朋友以及健康、向上的百姓,高高的穀倉、清潔的農家院落、豐收的田野等,這都是表達衞生意象相關內容的重要元素,表徵着衞生的多重功用及其政治藴含。同時,高壓電線(架)作為農村現代化的重要技術元素,表徵着“人人講衞生、家家愛清潔”情境中的農村在向着現代化快速發展。

年畫“人人講衞生,家家愛清潔”既描述了衞生帶給人們的健康生活,同時,也表達了衞生的生活方式帶給人們的精神愉悦。更進一步來説,該年畫表現了政治改造後的新農村,表徵着新的社會制度下的一種新的生活實踐,同時,也展現着一種新的政治空間,衞生符號成為刻畫這種政治空間的一個重要元素,而在參與這種政治空間的塑造過程中,衞生的符號化得以實現。

衞生符號的特點與作用

集體化時期,新中國剛剛建立,提高人們的健康水平是國家發展的重要任務。與此同時,國家正處在新中國的塑造與新公民的塑造之中。與此相對應,農村衞生科普工作在兩個層面上參與着國家重建。一是物質層面,在農村推廣衞生技術,提高人民羣眾的健康水平;另一層面,是精神層面,通過發展衞生科普事業,宣傳現代衞生理念與知識,改造農村人民羣眾傳統的生活方式與理念,破除迷信,振作精神,以達到新公民之塑造,衞生推廣成為塑造新公民與新社會的工具。

衞生的這兩重用途,特別是在後一層面,實際上是超出了衞生之實用功能,而衞生之新功能的實現,藉助的重要手段之一是衞生的符號化轉變。衞生符號化的實現,得益於特定語言(包括文本與圖形)的運用,這種語言主要來自政府的宣傳與塑造,衞生符號的核心屬性是政治性。衞生科普關注身體的健康與思想的改造,但在其背後更為基礎或核心的目標,則是實現身體的政治化改造,身體的衞生化是實現身體政治化的一個組成部分。

衞生之符號化,反映了特定社會情境中關於衞生的敍事。衞生的符號化具有強烈的價值判斷,它有助於衞生的神話得以成功塑造。衞生的符號化為衞生科普提供了一股強大的動力,推動着農村衞生科普的深入發展。但是,從另一個角度來説,衞生符號化之後,人們所體驗所感知的實際上是政治性所主導的衞生符號,在這種政治性衞生符號的引導下,人們對衞生持有積極的態度,但是,對於衞生之方法以及衞生所藴含之思想、精神並不瞭解,這就容易導致一種對於衞生片面的認識。衞生的符號化反映了衞生的社會性存在,隨着社會環境的不同,衞生之符號化會具有不同的特性,而在集體化時期,衞生符號的政治性使衞生以及衞生科普具有了強大的政治屬性。

當然,這又是在特定的歷史時期的特色。在最寬泛的意義,像衞生等與“科學”相關的傳播普及,總是不可避免地與某種意識形態相聯繫,只不過不同時期其聯繫的內容有所不同而已。但從本文所分析的集體化時期的這種與衞生科普相關的政治屬性,對於我們今天反思科普問題,更全面地理解科普的本性,仍然是有借鑑意義的。

【本文選自《多視角下的科學傳播研究》第二章科學傳播與視覺文化,第六節】