卞飛流:佩裏·安德森破解印度神話-經略

(本文作者 卞飛流)

從甘地到尼赫魯,有一種把想象或者意願當作真實的心理傾向。這種傾向,本來是非常“普世”的,魯迅先生所批判的“精神勝利法”與此差相彷彿。應該説,普通人偶一為之,聊以自慰,無傷大雅,未嘗不可,但若國民樂此不疲,就不免陷入“國民劣根性”的泥坑。至於國家領導人如此做派,更非國家之幸,人民之福——下面我們就會看到,印度的國內外方略,為這種自欺心態的危害提供了上好的例證。

比如説,阿薩姆的150萬那伽人中的半數(15個左右的主要部族,講30種語言)信奉基督教,並擁有自己的立法機構那伽國民議會(Naga National Council)。甘地同意阿薩姆獨立,尼赫魯卻堅決反對。1952年3月,那伽人的領袖費佐(Phizo)到新德里會見尼赫魯時,後者捶着桌子咆哮道:“無論是天塌下來,還是印度四分五裂,血流成河,無論是我還是別人掌權,那伽都不能獨立!”

天塌不下來,阿薩姆卻真是血流成河了。1955年末,那伽國民政府成立,戰爭隨即爆發。尼赫魯派遣了大批軍隊到阿薩姆鎮壓起義;1958年,尼赫魯政權更是頒佈了被安德森稱為“自由民主編年史上最為血腥的單部壓制性法律”——《武裝力量特別權力法案》(Armed Forces Special Powers Regulation)。按照這部法律,任何人只要被發現置身於法令禁止的五人或以上規模團體中,就可以被當場處決。得到合法殺人授權的印度軍隊,從此在那伽人世代居住的土地上大開殺戒;而這部毒辣的法律,直到今天仍在施行。

如此不遺餘力、不顧譭譽地把這塊土地保持在印度的版圖之內,想必具有歷史和法理上的充分理由(然而並沒有)。一方面,如前文所述,曾經孕育了摩亨佐·達羅文明和哈拉帕文明的印度河流域,因為本可避免的分治拱手交給了巴基斯坦;另一方面,印度的疆界究竟何在,並非以系統縝密的歷史考察為基礎劃定,甚至也不是對英國殖民者遺產的簡單接收,而是以尼赫魯在1930年代中期出版的又一部神作《印度的統一》(The Unity of India)為本的。尼赫魯的畢生功業,就是把他想象中的印度變成現實。在阿薩姆,他勉強成功了;在克什米爾,他成功了一半;而在面對比那伽人和巴基斯坦人更強大的對手時,他終於吃了癟。

這個對手,就是中國。

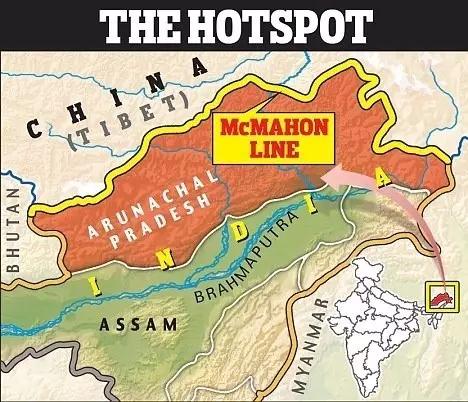

印度在中印東段邊界上據以侵佔藏南的西姆拉條約(Simla Accord),是英國代表麥克馬洪與西藏政府代表簽訂的條約,並未得到中國中央政府的批准。安德森援引一位美國記者的話指出,麥克馬洪線的出台,是英國殖民官員矯詔抗上、膽大妄為的結果,甚至故意違背了英國和俄國之間的協定。即便如此,直到1935年,英國出版的國際條約集都沒有收錄西姆拉條約,印度官方出版的地圖仍以中國傳統主張的邊界為中印分界——偶然發現這一點後,所有的條約集被回收銷燬,取而代之的是偽造日期、收入西姆拉條約的另一個版本。

在西線,倫敦方面倒是敦促英印當局佔領阿克賽欽,以作為英屬印度和俄國之間的緩衝帶。印度總督在1899年向清廷發了一份索要阿克賽欽的照會,結果沒有收到任何回覆。1913年西姆拉會議召開時,英國地圖仍把這個地區標為中國領土——1927年,不知為何,在地圖上就變成了印度的一部分,但直到其殖民統治結束,英印當局也並未嘗試佔領阿克賽欽。

結合這樣的歷史背景,周恩來總理1956年向尼赫魯提出的建議,對於印度可以説是相當有利的。這一建議的基本內容是,儘管麥克馬洪線是帝國主義殖民侵略的產物,但中國願以兩國關係大局為重,在中印邊界問題上採取較為現實的態度。(這裏飛流我要插一句,當時的中國政府在處理類似問題時,並未遵循刻板的民族國家原則,更看重的是在解決疆界遺留問題的基礎上發展睦鄰友好關係,以在險惡的冷戰格局中爭取儘可能大的生存空間和迴旋餘地。近年來,有些學者出於不同的目的指責當時的做法,持論未必公允)。在中國方面,這顯然已經釋放了很大的善意:印度通過不具備國際法效力的條約拿到的藏南,既然已經實際控制,我們且就認了;既然如此,英印當局曾經覬覦過、但從未染指的阿克賽欽,總該承認是中國領土吧?

結果,總理錯估了尼赫魯的腦回路。

尼赫魯的基本態度可以概括為,“我的就是我的,你的也是我的”。藏南?那是大英帝國的饋贈,不在話下。阿克賽欽?印度人最開始猶豫了一下,説這個地方有爭議,很快又推翻了自己的表態。不,沒有爭議,也不會有協商,阿克賽欽就是印度的,中國人必須滾出去。1959年,西藏爆發叛亂,倉皇逃到印度的達賴喇嘛指責印度:如果你們否認西藏的主權地位,還怎麼主張麥克馬洪線的有效性?——但對尼赫魯來説,這並不是問題。1960年,周恩來再次建議“麥克馬洪線換阿克賽欽”,遭到又一次拒絕。

顯然,尼赫魯在中印邊界問題上的立場是高度僵化的,缺乏一個大國領導人應有的權衡利弊的能力。阿克賽欽對於中國來説很重要,對印度來説意義不大(英印當局最初的“緩衝帶”設想已經過時),並且中國當時已經在此修築了具有戰略價值的新藏公路,對該地的控制非常牢固。放棄爭取這塊從未到手、現實中也很難拿下的土地,換取中國對印佔藏南的承認,在鞏固既得利益的同時,與周邊最強大的一個國家消除邊境糾紛,建立良好關係,何樂而不為?尼赫魯為什麼要一條道走到黑呢?

尼赫魯自稱,他承受着民意的壓力,印度人民不會同意他們的總理把國土拱手讓出。問題在於,“永恆印度”(sempiternal India)的概念及其範圍,本來就是尼赫魯自己製造的神話。在尼赫魯所“發現”的“大一統”印度存在其中的夢幻世界中,麥克馬洪線和三千年以來(飛流被雷到了!)的印度邊界是一致的,依據是《奧義書》(Upanishads)(照這麼説,中國可以根據《山海經》來主張疆界啦!)

《印度對華戰爭》的作者內維爾·馬克斯韋爾在一次訪談中指出,“自獨立以來,印度人(或者説尼赫魯總理本人)就認為,印度的國家邊界應該由印度自己單方面、私下裏全權決定。尼赫魯和他的顧問們從未有一刻想到應該與中國人坐在一起談一談兩國間的邊境問題,一個理智的、對國際關係有基本理解的政治家絕不會犯這樣的錯誤。”

更要命的是,這種幻覺不僅讓尼赫魯失去了政治家應有的靈活性,還讓他的手下也隨之飄飄欲仙。他的幕僚長B. M. Kaul宣稱,“只要向中國人放幾排槍就可以把他們嚇跑”,內務部長夏斯特里表示,如果中國人不撤退,印度就會像在果阿對付葡萄牙人那樣,把他們踢出去。1962年9月,尼赫魯甚至沒有坐鎮新德里,而是在倫敦參加一場毫無意義的英聯邦會議期間,做出了發動戰爭的決定。

結果我們都知道了。欺負那伽的農民和射殺克什米爾抗議者是一回事,和解放軍剛正面是另一回事。

帶着屈辱和不甘,心力交瘁(psychologically broken and physically diminished)的尼赫魯在1964年春天撒手人寰。毫無疑問,對於這位印度國父的蓋棺論定是安德森在全面審視印度意識形態的過程中必須要做的重要工作。他的性格有嚴重的瑕疵乃至陰影,這不僅可由前文對其政治生涯的回顧和分析得見,在他的朋友和敵人中也有共識。

尼赫魯傳記作者、前印度外交部歷史司司長薩維帕利·戈帕爾(Sarvepalli Gopal)認為,尼赫魯“資質平平”,“沒有能力進行深刻的或原創性的思考”。他的知識儲備的浮淺,與其不願直面與其希望或幻想相悖的現實這一人格傾向息息相關。國大黨元老、印度首任內政部長帕特爾説尼赫魯“像孩子一樣天真”,真納則直接將他比作彼得潘。

……彼得潘被黑得最慘的一次?

無論如何,尼赫魯領導國大黨完成了建國大業,這是不可磨滅的豐功偉績吧?但在安德森看來,尼赫魯並不是一個禮賢下士、知人善任的政黨領袖。在帕特爾、安貝德卡爾、博斯等國大黨元老或早逝或遭到排擠後,尼赫魯任用的多為庸才。更糟糕的是,他的心腹之人盡是些並無才幹而又心術不正的馬屁精,如尼赫魯的遠親、在中印之戰中身先士卒逃命的B. M. 考爾中將,又如他的私人秘書M. O. Mothai,不僅把他的女兒、也就是後來的印度總理英迪拉·甘地搞上了牀(關於此事,Mothai在其自傳中聲稱他和英迪拉·甘地的男女關係持續了十二年之久,戈帕爾等尼赫魯傳記作者對此閃爍其詞),還把大量機密出賣給CIA。

即便如此,尼赫魯也是一個始終躬行民主的政治家。放眼遍佈獨裁者的非西方世界,尼赫魯堪稱一股清流,萬世師表。作為獨攬大權的總理,尼赫魯確實認真履行了他的職責,通過在人民院(Lok Sabha)發表演説和辯論展開政治鬥爭,從未操縱選舉,壓制異議,這足以讓許多西方統治者蒙羞。在這個方面,尼赫魯不僅有着無可辯駁的優異表現,也為後來的印度政治家做了很好的示範。

但既然“聖雄”甘地都遠非聖潔,尼赫魯所恪守的“自由民主”也自有其邊界。首先,尼赫魯在根本上是一個印度民族主義者。當民意與他對國家的想象發生衝突時,他會義無反顧地鎮壓民意。恰如他在不經意間所説,這個時候政府要使用的工具就不再是選票(ballots),而是刺刀(bayonets)。其次,尼赫魯非常倚重情報部門,如對所有反對黨的秘密監控。根據尼赫魯所提拔的情報局(Intelligence Bureau)局長馬利克的回憶錄,當共產黨在喀拉拉邦贏得選舉勝利,尼赫魯授意情報部門組織當地國大黨勢力煽動宗教騷亂,最終顛覆了共產黨政權,從而消除了妨礙中央意圖的“民主障礙”(democratic obstacle)。

或許我們不能因此苛責尼赫魯,因為這樣的黑歷史在其他奉行自由民主的政治家的從政生涯中並不少見。但是,安德森認為,尼赫魯的記錄總體上看還算光鮮,這是因為他掌權後幾乎沒遇到什麼挑戰。他擔任總理期間,國大黨始終佔據着國會的絕對多數,並在這個按種姓分層的社會中,實際控制着每一個邦政府。在這種“一黨民主”體制下,尼赫魯要風得風,要雨得雨,根本沒有專制統治的必要。主觀上,尼赫魯沒有想過成為獨裁者,但客觀上也從未出現過向那個方向發展的必要性。這樣來看,尼赫魯也就是個無須篡位的王莽。

比較一下尼赫魯與他的女兒英迪拉·甘地的執政風格,不得不説這個納入了歷史可能性考量的判斷有其洞見。尼赫魯明確表示拒絕世襲,但他的自欺能力或許足以使他相信,他在這方面言行一致——拒絕指定任何同僚繼任,並縱容並無資歷的女兒一路高升到國大黨主席,都為尼赫魯家族長期執掌印度鋪平了道路。

英迪拉·甘地沒有父親一呼百應的威信,於是從一開始就表現得更加專橫獨斷。1975年,她在身陷弊案、遭受圍攻時,宣佈國家進入緊急狀態,逮捕了所有反對黨領導人,將14萬平民不經審訊關進監獄。這其實是英印政府當年常用的一招:民事戒嚴(civil martial law)。其招數包括:大規模逮捕,擱置常規司法程序,當桀驁不馴的反抗勢力造成的危險平息後,再釋放囚犯,恢復司法和選舉機制。印度獨立後,中央政府用這一招來對付不聽話的邦政府,屢試不爽——到1977年用了不下40次,只有5個邦倖免於難。尼赫魯父女實際上都是殖民者的好學生,只是程度有所不同而已。

英迪拉·甘地(1917-1984,印度第三任總理)

震盪巨大的緊急狀態成為印度政治的分水嶺,因為民眾對此的反應打破了國大黨自獨立以來對中央政府的壟斷。雖然1977年大選後取代國大黨的反對黨聯盟只是曇花一現,尼赫魯王朝又在英迪拉·甘地和拉吉夫·甘地手中繁盛了很長一段時間,但國大黨最強勁的對手——印度人民黨就此脱穎而出,並在二十年後成長到能夠與國大黨分庭抗禮的程度。隨着明確標榜印度教民族主義的人民黨發展壯大,印度立國的結構性缺陷更加充分地暴露出來。

在爭取獨立的鬥爭中,國大黨是以“世俗民族主義”自居的。若非如此,國大黨就不能自稱為整個次大陸的代言人。分治之前,英國官員通常將國大黨將要治理的區域稱為印度斯坦(Hindustan),國大黨領導人私下裏有時也會使用這個稱謂。

印度獨立後,官方立場是拒絕任何宗教身份,強調國家的統一性,但憲法並未將印度界定為世俗國家(secular state),也沒有樹立法律面前人人平等的原則。沒有統一的民法典,印度教徒和穆斯林的日常生活仍然服從於其宗教傳統。賤民“不可接觸”的陳規被廢除了,種姓制度本身卻巋然不動。政府頒佈了保護母牛和禁酒的法令,國會也為兩個少數族羣——“在冊種姓”(Scheduled Castes)和“在冊部族”(Scheduled Tribes),也就説今天所謂賤民(Dalits)和原住民(Adivasis)——設置了保留席位,但卻沒有穆斯林的份。

國大黨之所以對分治負有不可推卸的責任,正是因為他們不能直面自己就構成成分而言主要是一個印度教政黨的事實,不承認有善待穆斯林反對黨的必要,而是沉浸在自己代表着整個國家的幻覺中。據實而論,印度既不是真正意義上的世俗國家,也沒有公開奉行認信主義(confessionalism,法理上融合宗教與政治,政治和體制權力在不同宗教羣體間按比例分配),國大黨的世俗主義並不虛偽,而是半心半意。

言行之間既然有此裂隙,那就必須設法把話給説圓。國大黨解釋道,世俗主義在印度絕不意味着國家和宗教的簡單分離。一種説法是,印度的世俗性就在於,國家雖然資助這種或那種宗教機構或者活動,但和各種各樣的宗教信仰都保持着“等距離”(equidistance)。另一種説法則表示,國家應該和各種宗教保持“原則上的距離”(principled distance),但在面對不同的宗教時,這個“原則距離”又是有彈性的。這樣,在公共權力和虔信羣體之間,發展出了更加豐富、更有價值的關係網絡,比起西方和遠東的政教分離,更符合多元文化時代的最高理想。

這話看起來真是滴水不漏!(甚至讓飛流產生了鼓掌的衝動)然而,安德森不為所動,直搗黃龍:穆斯林在這種“等距離”或者“因羣制宜”(group-sensitive)的世俗主義下,究竟過得怎麼樣呢?

2006年,政府任命的桑奇委員會(Sachar Commission)彙報,印度有1.38億穆斯林,佔總人口的13.4%,識字率低於60%,其中三分之一屬於印度最窮困階層。6-14歲的穆斯林兒童中,有四分之一沒有入學。印度最好的五十所高等院校中,只有百分之二的研究生是穆斯林,在精英技術學院中,這個比例是百分之四。穆斯林在城市中找到正常工作的機會比賤民和原住民還少,失業率則高於後者。

穆斯林羣體的貧困,有其歷史淵源。印巴分治時,大部分中產階級穆斯林都移民去了巴基斯坦,留下來的穆斯林既貧窮又缺乏組織領導,在新生的印度共和國一開始就處於非常不利的地位。印度憲法賦予少數羣體代表權,為數眾多的穆斯林不在“少數羣體”之中。賤民和原住民在人民院有保留席位,後來又獲得了公務員職位的保留配額,“其他落後階層”(種姓)也逐漸得到了後一類照顧。這些都沒有穆斯林的份,理由是這會把宗教引入國家事務,從而損害世俗原則。印度社會的最底層不是賤民,也不是原住民,而是穆斯林。

顯然,苦難如此深重的羣體,不能讓他們拿到槍桿子,儘管投身行伍是世界各國窮人的社會上升通道之一。在印度的近200萬“安全機構”人員中,穆斯林少之又少。1999年,印度前國防部長無意中透露,印度的110萬現役軍人中,只有1%是穆斯林。而在印度調查分析局(Research and Analysis Wing)和情報局——相當於印度的CIA和FBI——中,一個穆斯林都不能要。和英國殖民時期一樣,印度軍隊大體上由印度教徒組成,點綴着錫克教徒,輔以來自尼泊爾的廓爾喀人。

穆斯林羣體中的名人——板球手或電影明星,科學家或者擔任象徵性職務的官員——並不能給大多數印度穆斯林的社會地位帶來實質性的改變。考慮到他們在總人口中所佔的比例,印度穆斯林和美國黑人可堪比擬。前者沒有揹負種族污名,其中還有一個小小的出身上流階層的精英羣體,但大多數人的處境比美國黑人還要糟得多,因為他們得不到平權政策(affirmative action)的扶助,而且,在一個種姓社會,他們只能內部通婚,也就無法通過婚姻來改變自己的命運。作為一個羣體,穆斯林在印度就是二等公民。

印度國寶影星沙魯克·汗(Shahrukh Khan),就是穆斯林

事實俱在,國大黨的漂亮話也就落了空。的確,國大黨始終堅持着世俗理想,但它在構成和實踐上又紮根於印度教羣體。正如國大黨從未認真嘗試與穆斯林聯盟達成任何協議,國大黨主宰的印度也從未認真採取措施來改善其穆斯林少數羣體的社會或政治地位。任何真正世俗的政黨和國家都會優先考慮這類問題,對於國大黨來説這卻是最無關緊要的。這個政黨不願直面宗教迷信和偏見,因為其統治基礎就是印度教種姓社會。如果説人民黨的崛起使得印度教徒和穆斯林的矛盾有激化的趨勢,此前執掌印度數十年的國大黨也是要為從未努力消除這種矛盾而背鍋的。

(文章轉載自微信公眾號“經略網刊”,ID:jingluewangkan)