愛德華·盧斯:中國成世界經濟守護者,但有人不服

【翻譯/觀察者網 馬力】

2017年1月,美國在瑞士達沃斯卸下了全球經濟守護者的傳統角色。一年一度的達沃斯世界經濟論壇是全球富豪在思想領域炒冷飯的絕佳場所,而且對於在這個瑞士小鎮臨時扮演一下預測世界未來的大師,那些有錢人也十分地樂在其中。不過,今年卻有些不同。

2017年1月,對沖基金大亨、硅谷經理、管理學大師以及世界各國的政要們相聚一堂,他們現場見證了當今世界正在發生的鉅變。中國國家主席習近平在阿爾卑斯山腳下的這座小鎮為了捍衞全球貿易體系大聲疾呼,而攻擊全球貿易體系的人正是美國當選總統唐納德·特朗普(Donald Trump)。悄無聲息中,這個星球上最大發展中國家的領袖接過了全球貿易體系捍衞者的新角色,而那個全球最大發達國家的領導人發出的卻是貿易保護主義的刺耳噪音。

這一幕是個重要的徵兆,意味着中國正在成為世人眼中負責任的大國,而美國則走上了相反的道路。“有一種觀點把世界亂象歸咎於經濟全球化。經濟全球化曾經被人們視為阿里巴巴的山洞,現在又被不少人看作潘多拉的盒子……不能一遇到風浪就退回到港灣中去,那是永遠不能到達彼岸的……搞保護主義如同把自己關進黑屋子,看似躲過了風吹雨打,但也隔絕了陽光和空氣,打貿易戰的結果只能是兩敗俱傷”,習近平在達沃斯世界經濟論壇上説。

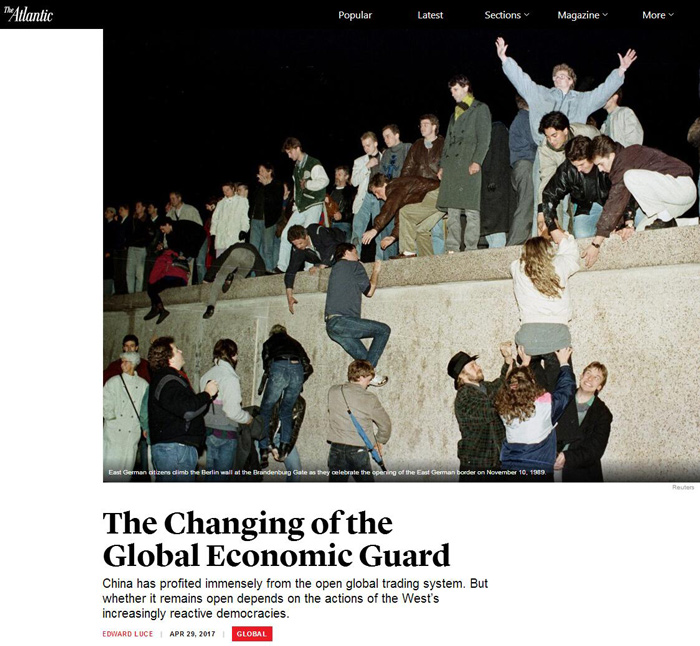

英國《金融時報》華盛頓分社社長愛德華·盧斯4月29日在美國《大西洋月刊》發表署名文章:《世界經濟守護者的易位》

美國的影響力貫穿了70年的全球化歷史,當中國國家主席習近平在資本主義的精神故鄉努力維護全球化成果時,對於西方人來説,這一刻簡直如《愛麗絲夢遊仙境》中愛麗絲跟着兔子進入樹洞中的奇幻世界一般。幾天之後,特朗普總統在華盛頓發表了那篇廣受批評的就職演説。從此以後,世界進入了一個全新的時代。至少在那幾天,特朗普降低了貿易保護主義的調門,美中貿易戰不再像今年1月時那麼迫在眉睫了。不過,在特朗普領導的國家裏,一切都是易變的、不穩定的。最近,特朗普又打起了《北美自由貿易協定》的主意(在本週早些時候,特朗普還強行向從加拿大進口的軟質木材增税),不過在與加拿大和墨西哥領導人會晤之後,他似乎又放棄了重新談判的想法。即使特朗普在習近平面前放棄貿易保護主義的政策,美國卸下全球經濟守護者的傳統角色也將難以避免,而接替美國扮演這個角色的正是中國。

雖然近來人們頻頻做出上面那樣的預測,但其實此類預測最早可以追溯到100多年前。早在1902年,也就是中華帝國的軀體最為虛弱的時候,當時英國學者約翰·霍布森(John Hobson,1858-1940,英國政治思想家、經濟學家,他是最早研究帝國主義政治和經濟的學者之一,他指出帝國主義形成的原因在於經濟而非政治和軍事;霍布森還提出帝國主義是一個國家為了實現自己的利益而對他國制度與生活的控制——觀察者網注)曾做出預測:當中國恢復元氣時,不要説碗碟,連西方人擺下的餐桌也會被掀翻。

約翰·霍布森下面的這段話值得今天的人們仔細咀嚼:“與我們眼中其他‘劣等種族’相比,中國人將很快結束對西方科學與資金的依賴,他們將迅速吸收既有知識並向外提供新的知識,他們將建立起獨立的經濟體系,他們還將在機械化大生產過程中應用自己的資本和管理經驗……中國將成為世界市場上規模最大且效率最高的競爭者,他們將首先橫掃亞洲和太平洋國家的產業,最後連西方自由市場也會被中國的商品淹沒,西方也將因此成為貿易保護主義的堅固堡壘”。

雖然約翰·霍布森的話頗有點預言家諾查丹瑪斯(Nostradamus)的味道,但他還是沒能想到——中國走到這一步的速度竟是如此之快!1978年,中國對外貿易額還不到全球貿易總額的1%;2013年,中國成為全球最大的貨物貿易國,其對外貿易額已經佔到了全球貿易總額的25%。而剛剛進入本世紀時,美國的對外貿易額還是中國的近3倍。在人類歷史上,還從未有一個規模如此巨大的國家以如此快的速度實現這樣的超越。據經濟史學家考證,1750年,中國和印度的生產總值佔到當年全球生產總值的四分之三;而到了1914年,這兩個國家所佔的份額已經驟降到了7.5%。我們生活在一個西方優勢地位正在逐漸瓦解的時代,而發展中國家在接近西方的發展水平,不過這一接近過程將是漫長的。

中國正在迴歸其歷史上原本屬於她的位置,包括印度尼西亞、泰國、印度在內15個非西方經濟體也在快速發展,這些國家的人口占到全世界的一半,他們的崛起將在很大程度上重塑世界權力格局。我們已經親眼看到,新興經濟體的中產階級人口出現了暴增,他們已經取代西方發達國家的中產階級,成為全球經濟增長的引擎。自上世紀70年代初至今,亞洲的人均收入已經增長了5倍。即使在非洲這個全世界經濟表現最差的大陸,人均收入也在這一時期翻了一番。而西方發達國家國民收入的中位數(median income)在過去50年裏幾乎沒有明顯增長。一些亞洲國家,例如韓國和新加坡,其國民收入已經接近甚至超過了西方國家;而另一些國家,例如印度,其收入水平甚至還未達到西方的十分之一。

即便如此,世界經濟重心移動的方向還是清晰可辨的。新加坡經濟學家柯成興教授(Danny Quah)指出,在繪製全球經濟地圖的時候,20世紀全球經濟的重心在大西洋的中部,而目前這個點已經向東移到了伊朗附近。在未來幾十年內,這個點還將移動到中國和印度之間喜馬拉雅山脈的某個地方。從大西洋中心到世界屋脊,我們這一代西方人將有機會親眼見證50年裏全球經濟格局發生的鉅變。

中國從既有國際秩序中的獲益已經遠遠超過大家最初的預期。如今,這個卓有成就的國家已經開始着手製定自己的國際秩序了。國際貿易體系是否還會繼續保持開放呢?這要看那些西方民主國家的反應,這些國家正變得日益敏感、焦慮和保守。不過,中國國家主席習近平和他的同事們可以從實力雄厚的外國投資者那裏獲得支持。

多年來,很多西方跨國公司的供應鏈大量集中於中國等亞太地區國家。在今天的世界上,大多數跨境貿易都是跨國公司內部所需零部件或所生產半成品的跨境流動。例如,蘋果公司iPhone手機的各個部件就是分別在9個國家制造和組裝的。由於發展中國家的目的在於從西方那裏獲得製造技術,這就意味着它們對供應鏈中的零部件徵收進口關税並不合理。如今的生產模式已經與一家工廠生產某產品的所有部分並將其組裝在一起的傳統生產模式完全不同了。中國擁有全球規模最大的勞動力資源,而且其國內消費能力也在快速增長,因此習近平主席的最佳盟友應該就是到達沃斯傾聽他演講的那些跨國公司的商業鉅子們。

其實,中國已將自己的利益與眾多跨國公司緊緊捆綁在一起。中國崛起的過程與西方跨國公司的黃金擴張時期幾乎是完全重合的,而目前兩者都受到西方中產階級消費增長停滯的威脅。從寶潔(Procter&Gamble)到聯合利華(Unilever),西方快消品牌正日益關注西方中高收入階層以及新興市場國家中產階級的消費需求,並以此來規劃自身的產品線。普通的西方消費者不再是他們主要的利潤來源。在美國,公司盈利能力已經處於歷史高位,可為何公司投資率卻一直在低位徘徊?原因就在於此——西方中產階級的消費者不再是大公司們的搖錢樹了。在一些公司眼中,與將資金投入研發新產品比起來,把錢用於回購公司股票反而是個來錢更快的途徑。

對於中國來説,西方民粹主義的不滿情緒可能會導致殺雞取卵的蠢事發生。雖然與今年1月時相比,特朗普已明顯降低貿易保護主義調門,不過中國人心裏十分清楚:特朗普之所以贏得大選,部分原因正是在於他將中國描繪為偷竊美國工作的罪魁禍首。事實上,西方民眾在收入上承受越來越大的壓力與生產技術進步密切相關。即使是中國也在承受同樣的壓力,生產技術進步所帶來的大趨勢是不可阻擋的——雖然中國諸多產業的附加值不斷提高,但是其製造業部門所吸納的就業卻也在不斷萎縮。可以這樣説,在沮喪的低收入或已經失業的西方選民面前,與抽象的自動化生產流程相比,中國是個更加合適的替罪羊。

與西方上層精英相似,中國也對西方日益失勢的中產階級的怒火頗感忌憚。雖然達沃斯彙集的各路人士非富即貴,但一般説來,那個場合很少有人確切知道該如何面對這一問題。每年1月,人們對達沃斯論壇的觀感往往是:論壇參與者對外面世界到底發生了什麼並不十分了解。達沃斯論壇第一次發佈年度報告是在2006年,當時報告將重點放在了預防流行性疾病和打擊恐怖主義兩方面——此前一年亞洲發生了流感危機,而倫敦則發生了地鐵爆炸案;2015年,達沃斯發佈的年度報告受到前一年“克里米亞事件”的影響,重點圍繞地緣政治危機進行了闡述;2016年1月,埃博拉病毒大規模傳播已近尾聲,達沃斯卻對流行性疾病的威脅表達了擔憂。凡此種種,不一而足。可見,達沃斯論壇最擅長的便是從最近剛剛發生的事件中獲得預測未來的靈感。其實這也無可厚非,常人大多如此。不過,達沃斯論壇卻將這一毫無技術含量的“預測”做成了自己的品牌。

喬治·奧威爾(George Orwell)曾經説過:“導致語言表述不清晰的最主要原因就是講話者真誠態度的欠缺。當一個人表面上宣稱的意圖和他內心真實的意圖之間並不一致時,他會像烏賊故意釋放墨汁一樣,本能地使用冗長的文字和大費周章的説法,以此來攪亂人們本來清晰的思路”。以此判斷,全球化時代的精英們的確在隱瞞一些事情,不過我覺得他們隱瞞的對象主要是他們自己。這些精英們呼喚“思想領導力”(thought leadership)和“顛覆性思維”(disruptive thinking),而他們的真實意圖卻完全相反。無論問題的本質如何,那些冠冕堂皇的名詞,諸如“彈性”、“全球治理”、“多利益主體之間的合作”、“數字廣場”等等對他們而言就是所有問題的解藥。戰爭太頻繁了嗎?那我們就需要多多展開“合作”;流行性疾病全球爆發的風險太高了嗎?那我們就應該讓“多利益主體”參加進來;民粹主義已經席捲西方世界?那為何不重建對“全球治理”的信任呢?

無論這個世界上出現何種問題,達沃斯都能拿出自己的解決方案。不過,那種以拉丁散文風格寫就的解決方案總給人以無關痛癢、避重就輕之感。達沃斯年度報告對用詞的精雕細琢也暴露了一點——達沃斯過於關注公眾對自己的評價了。其實,在問題面前,民主從來就不是找出解決方案的合適手段。如果中產階級內心充滿了怒火,那他們就更應該認真地傾聽。

面對在西方狼煙四起的經濟民族主義思潮,達沃斯論壇2015年報告開出瞭如下藥方:“如果缺失基本的信任,國際上便無法達成任何共識。其實,我們所肩負的責任並不僅限於政治範疇——跨國公司和世界各地的消費者也有自己的利益。這就要求我們加強全球合作,共同抵制日益高漲的經濟利己主義思潮”。我來把它翻譯成通俗易懂的英文,這段話的意思是:西方各民主國家必須更多地考慮跨國大公司的利益,一味地追求自己的國家利益是不正確的。中國已經從外國直接投資中大大獲益,由於大量工廠從西方國家轉移至中國,西方社會都認為是中國導致他們失去了收入增長的潛力和工作機會,達沃斯2015年報告開出的藥方在很多西方人聽起來是非常空洞和虛偽的。

另外,在國際關係領域多極失序(multipolar disorder)的問題上,達沃斯也有自己的想法:“在解決(多極失序)這個問題時,我們要展現彈性,要有創新思維,而且要在多個利益主體之間展開對話”。這就不需要翻譯了吧?達沃斯一直在説我們應該有創新思維。沒錯,我們的確需要這種思維,可到底什麼才是所謂的“創新思維”呢?

達沃斯論壇2017年報告已經發布。事實證明,這座被阿爾卑斯羣山環抱的小鎮與現實世界之間的隔閡有增無減。特朗普去年贏得美國大選,世人一片驚惶。根據達沃斯論壇一貫的風格,今年面世的這份新的年度報告一定會不同凡響。

鑑於移民危機(immigration crisis)已經對歐美政壇造成嚴重衝擊,這份報告提供瞭如下解決方案:“在某種程度上,移民帶來的文化相容性問題可以通過加強溝通交流來解決。調查數據顯示,如果政府善於就外來移民入鄉隨俗的情況向公眾進行及時詳細的正面介紹,那麼選民就可能在移民的文化相容性問題上改變最初的悲觀看法”。這是什麼意思呢?我想這是在告訴接收移民的政府,應該提高與民眾溝通的技巧,要讓老百姓相信移民沒有帶來任何問題。

另外針對西方出現的民主危機,該報告指出:“在對一個社會實施治理時,應該善於利用科技手段。這不僅僅意味着可以藉此提供更快、更透明、更人性化的社會公共服務,而且我們還可以構建‘數字廣場’(digital public square),以便政治領袖與民眾之間可以實現更直接的交流”。聽了這條建議,政治家們是不是應該每天在網上多花些時間了呢?也許,這份報告的起草者應該先在網上看看人們到底都在説些什麼。一位對唐納德·特朗普(Donald Trump)推特競選模式頗有微辭的選民説:“我沒有感受到一個真實的人,這就好像一個網站而不是一個人在參與競選一樣”。如果這就是所謂的“思想領導力”(thought leadership),那麼該如何對這一領導力表達服從就成了一個問題。達沃斯已經成為全球精英匯聚的圖騰,不過這些精英卻缺乏傾聽的能力。

1990年,就在我大學畢業幾個月之前,柏林牆被拆除了。記得當時我和幾位同學先從英國東南部的港口城市多佛乘輪渡到比利時西北部的澤布勒赫,然後連夜搭車趕到了柏林,為此我們還逃了課。我們是帶着錘子和小丁字斧去的,回英格蘭的時候我們甚至還隨身帶回了從柏林牆敲下的幾塊碎磚。在那個歷史發生的現場,我們無比激動,而且頗感自豪,因為並非每個人都有機會親身經歷那樣的歷史時刻,當時我們認定——歷史站在了我們一邊。現在,我仍然抱着這樣的希望。只是未來呢?恐怕我們不會再有這樣的自信了。

在那10年之後,我成為美國財政部部長勞倫斯·薩默斯(Lawrence Summers,著名經濟學家、美國國家經濟委員會主任。曾在克林頓時期擔任第71任美國財政部部長及哈佛大學校長。曾因研究宏觀經濟所取得的成就而獲得約翰·貝茨·克拉克獎——觀察者網注)的助手,為他起草演講稿。回想那幾年,有一點讓我十分感慨,就是當時我們內心那種自信,那種對美國道路強烈的自信,當時正是華盛頓共識如日中天的時候。可惜這一切已經一去不返了。勞倫斯·薩默斯與當時的美聯儲主席艾倫·格林斯潘(Alan Greenspan)和前財政部長羅伯特·魯賓(Robert Rubin)一道,此三人正是當時全球思想精英的典型代表。

雖然薩默斯先生平時脾氣暴躁,言語粗糙,不過偶爾他也是個心思細膩之人——在犯下錯誤的時候,尤其如此。然而,看到情況在發生變化,他還是很懂得審時度勢的。2008年的時候,薩默斯已經開始從上世紀90年代末那種西方勝利主義氾濫的心態中逐漸走出來。他當時抱怨道:“那些沒有國家觀念的精英心中只有個人利益,他們所做的事情並沒有增進自己國家的利益,他們只是對全球宏觀經濟做出了貢獻,這樣的一羣人竟然還能如此飛黃騰達”。2016年,他警告説:“人民對專家意見的耐心已經耗盡”。他建議人們接納一種新型的“負責任的民族主義”,他指出:“政府的基本職責在於確保自己人民的利益最大化,而非追求全球公平正義這樣虛幻的價值”。換句話説,精英階層應該關注大多數人是如何看待這個世界的,而非大多數人關注精英階層是如何看待這個世界的。我認為,薩默斯的想法已經十分接近真理。

根據“世界價值觀調查”(World Values Survey),人們對自己國家的認同要遠遠超過對人類社會作為一個整體的認同。只有兩個國家例外——哥倫比亞(原因在於這個國家幾十年來一直處於殘酷的內戰之中)和安道爾(該國人口僅有不到8萬人)。我們越是向全球機構(global bodies)讓渡權力,我們內心反而越是對全球化進程產生牴觸。

著名經濟學家丹尼·羅德里克(Dani Rodrik)曾提出“全球三重困境”(global trilemma)這一概念。他指出,我們不應同時追求民主(democracy)、民族自決(national determination,指全世界各民族,無論大小強弱,皆可自行決定自己歸屬的政府體制、執政政黨組織、政治環境與命運等,這些決定不得為其他國家或其他政權所幹涉——觀察者網注)和經濟全球化(economic globalization)三個目標。這三者是不能同時共存的,必須捨棄其中之一。

中國選擇了後面兩個。中國領導人甚至拒絕對政治自由化做任何嘗試。多黨輪流執政在中國的前景仍然十分渺茫。與之形成對照的是,大多數西方國家對“民族自決”這一點並不支持。這一情況在歐洲十分明顯。根據1995年失效的關税及貿易總協定(General Agreement on Tariffs and Trade),任何國家都可以隨意否決任何一單生意。買與賣都應出自自己的決定,這不是很正常嗎?如今,各民主國家已將處理WTO仲裁庭的官司視為家常便飯。例如,歐盟反對進口轉基因食品和含有激素的牛肉製品,不過WTO在仲裁時並未支持歐盟的這一決定。其實WTO自己也承認,從技術角度來説,上述食品是否對健康有害還難以確定。如果這個星球上最大的貿易實體經民主程序制定的貿易政策都會遭到WTO幾位未經民主程序產生的貿易法官的否決,那麼其他國家的情況就可想而知了。

另外,民主的空間也在萎縮。昔日曾屬於一國主權範圍內由民主程序確定的很多事務,如今都已被納入國際法和全球規則的範圍。在達沃斯,人們能很明顯感到作為一個國家能決定的事情正越來越少。達沃斯對歐洲問題的解答永遠都是“促進歐洲一體化”(more Europe);達沃斯對全球貿易壁壘的回應永遠都是更有效地促進全球貿易。所以可以想見,各民主國家對批准相關協議文件並不十分熱情。

記得上一次西方國家舉行嚴肅認真的貿易對話還是在1999年的美國西雅圖,當時大批抗議者將會場團團圍住。此後各國領導人又於2002年在阿拉伯灣舉行了對話,這一次要平靜得多,抗議者寥寥無幾。幾年後,多哈回合談判破裂。如今特朗普又扼殺了跨太平洋夥伴關係協定(TPP),這一協定凝聚了小布什和奧巴馬兩任美國總統的心血。特朗普還提出要重新評估克林頓時代簽署的《北美自由貿易協定》,而在大西洋兩岸簽署此類協定的可能性已經不復存在。同時,英國也在放棄歐洲單一市場。

全球精英正在促成不利於世界經濟的民粹主義思潮,而這一情景正是他們本身所害怕見到的。隨着新科技的影響日漸壯大,全球化正在走向自身的反面。丹尼·羅德里克曾在哈佛課堂上問學生們這樣一個問題:“我們是應該將民主價值推向全世界,還是應該將其僅僅限制在國內?”同學們無一例外都認為應該在全人類普及民主價值。可如果在歐洲範圍內都無法做到使民主原則受到尊重,民主在世界範圍內得到普及的可能性又能有多大呢?數字化民主不過是一句空洞的口號罷了。不過即使如此,民主的反面——獨裁,其前景也並不樂觀。

不可否認,中國的經濟成就使其政治模式具有了某種光環。不過對於西方國家來説,相信沒有人會願意放棄投票的權利。這意味着我們只剩下唯一一個可行的選項:拆除帶領我們走向深度全球化(deep globalization)的引擎,丹尼·羅德里克稱這一前景為“弱全球化”(thin globalization)。我認為,“弱全球化”是西方自由民主國家的最後機會,對於拯救現存的國際秩序來説,這也許是唯一可行的方案。

上世紀90年代,著名的《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗裏德曼(Thomas Friedman)對於柏林牆倒塌之後全球化日益加速的美麗新世界提出了他著名的“金色緊身衣”理論(the Golden Straitjacket,弗裏德曼所謂的“金色緊身衣”是指各國應放鬆政府監管、推行以金融及貿易自由化為標誌的“華盛頓共識”。他認為,一個國家一旦套上這件緊身衣,接受了全球化的遊戲規則,就會經歷相似的經濟增長以及政府權力受限的過程,那些拒絕套上“金色緊身衣”的國家則會遭到全球資本的拋棄並陷入經濟衰退。弗裏德曼説:“當你的國家穿上‘金色緊身衣’時,有兩件事將會發生:你的經濟增長而你的政治收縮。國家的政策選擇範圍將縮小到像在只有細微口味差別的可口可樂和百事可樂之間做選擇那樣,各國的政策差別將是非常小的”——觀察者網注)。

令人感到有點諷刺的是,按照弗裏德曼的説法,這意味着在那個柏林牆剛剛倒塌的民主全盛時期,各國卻要為了實現經濟增長而放棄我們十分珍視的民主原則。弗裏德曼的洞察力十分了得,他對時代特徵的感受非常敏鋭。不過,他還是犯了一個小錯誤,“金色”一詞是不應該出現在這裏的。緊身衣就是緊身衣,那是隻有精神病人才用得上的東西。可是,當西方各民主國家都已經神志不清時,我們還能抱怨誰呢?

(觀察者網馬力譯自4月29日美國《大西洋月刊》)

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。