賈晉京:中國製度優勢的世界意義

習近平主席在“一帶一路”國際合作高峯論壇開幕式上的演講中,以歷史維度與現實維度作對比,深刻揭示了當今世界所面臨的矛盾。

當今世界在生產力條件、人均財富、信息化程度等各類物質文明水平超出以往的條件下,卻陷入了深刻的發展困境。國際金融危機歷經十年而未消除,反而向深層次發展;難民危機、恐怖主義等非傳統安全問題呈現複雜化趨勢;“逆全球化”浪潮深刻改變着西方政治生態;國際貿易呈現持續低迷甚至停滯狀態。可以認為,這些狀況的根源在於資本主義主導的世界秩序陷入了嚴重危機。

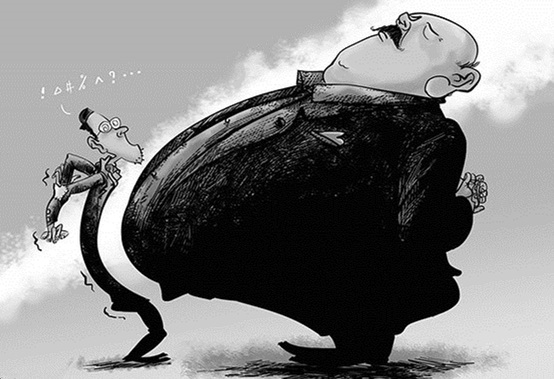

放眼全球,近年來始終保持穩健向好發展勢頭的主要經濟體只有中國。中國之“治”與西方之“亂”形成了鮮明對比,世界局勢的深刻變化愈發彰顯出中國的制度優勢。

西方民主遭遇制度困境

追根溯源,西方民主是特定社會歷史條件下不同社會集團之間長期鬥爭與妥協的博弈均衡的產物,並不具有普適性。美國經濟學家曼庫·奧爾森在《國家興衰探源》一書中使用“分利集團”概念分析西方民主的社會基礎。他認為分利集團是現代西方民主中最活躍的組成部分,傾向於在社會總體利益不變的情況下,設法增加自身在其中的份額。

曼庫·奧爾森(Mancur Lloyd Olson, Jr)(圖/Alchetron)

把分利集團理論應用到具體的歷史語境中,可以勾勒出一幅西方民主起源演化的圖景。

法國歷史學家費爾南·布羅代爾在《15—18世紀的物質文明、經濟與資本主義》中指出,商業的近現代發展主要來自“中間商階層”的擴展,即買者(消費者)和賣者(生產者)並不見面,而是通過中間商作為橋樑和紐帶。所謂市場配置資源主要是通過各類交易所等中間環節配置資源,其實質是由中間商羣體來定價。中間商(包括銀行家)不是企業家(生產者),只是中介,他們並非社會財富的生產者,而是分利者。

中間商階層15世紀已興起,而企業家階層18世紀之後才開始興起。西方民主起源於一系列資產階級革命,亦即中間商階層對封建領主階層等其他集團的鬥爭。即使到1832年英國議會改革時,英格蘭與愛爾蘭也僅有百分之五左右的成年男性有投票權,蘇格蘭二百萬人口中僅約三千人有投票權,而當時資產階級社會亦即中間商階層主導經濟活動的社會早已成型,“改革”只是把投票權擴大到中小中間商範圍。

現代西方政治民主發展的歷史,晚於資產階級社會的成型,因而其演進歷史的每一步都貫穿着“中間商倫理”即分利訴求:在經濟活動開始之前即要求談妥利益分配方案。早於現代政治民主的公司民主,股東投票權早在17世紀即已在英國東印度公司出現,堪稱西方民主的早期範型。西方政治民主的發展進程——從部分人的民主開始緩慢擴大投票權範圍,直到普選制在二戰後逐漸實現,本質是模仿股東投票權,讓分利參與範圍逐漸擴大。普選決定着未來數年的執政黨派及其政策取向,其實質是在經濟社會發展過程開始之前即要求劃分發展果實。

把分利集團理論應用到當代西方社會,可以看到西方民主走向制度性困境的必然規律。西方民主的演變史,決定了當代西方經濟社會體制的運行建立在“先分利,再發展”基礎上。於是,發展成果要能夠不斷滿足分利期望,社會運行才可持續。

成型於20世紀60年代的普選制可以看作全民分利制度,它必然導致政治訴求一味追求高福利,政策短視,沒有長期目標。沒有長期的經濟社會發展政策,社會運行就需要依賴信用體系來兑現分利期望。為了建立信用體系,經濟社會各環節運行都被會計化進而金融化,就連個人行為都被納入信用體系和社保體系中,從而出現了經濟金融化現象。

在經濟金融化的社會中,各種對未來經濟數據的預期都可以被計算、細分、轉移、折現,企業追求“畫大餅”從而實現“高估值”,個人生活被社保基金的投資收益預期所綁定。於是,整個社會的未來取決於經濟能否持續增長,從而帶來先前分利預期的變現。

然而,政治上全民追求分利、經濟上各類中間環節形成多個分利集團相互博弈的社會,必然出現“畫大餅”速度趕不上分利慾望膨脹速度的局面:社會債務規模不可控地膨脹,超過了創新能夠帶來的新增償債能力。2008年的金融危機,以及金融危機日益向深層次發展的西方經濟危機,意味着“先分利,再發展”的西方民主必將陷入困境。

重新認識中國製度優勢

中國是社會主義國家,發展成果由人民共享,這是中國特色社會主義的本質要求。中國在社會制度的設計上把經濟發展看作一個過程,以過程結束端的成果共享作為初衷,而非以過程開始端的預先瓜分為準則。這是中國與西方國家的一個根本不同。對於西方國家來説,要在金融危機後維繫業已金融化的信用社會體系運行,核心任務是維持其資產體系的高估值。而要維持這種高估值,就需要不斷“釋放流動性”,也就是“印鈔”。然而,“印鈔”的後果就是債務規模的進一步膨脹,債務規模的飛漲也就意味着西方的信用社會體系愈發不可維繫。

印鈔(圖/YouTube視頻)

2008年金融危機之後,中國的制度優勢日益凸顯。中國是社會主義國家,在制度設計上首先強調以人民為中心,為此就要確保基本經濟制度不動搖,也就是公有制主體地位不能動搖、國有經濟主導作用不能動搖。實際上,定義了“以人民為中心”的國家性質,擁有以公有制為主體的基本經濟制度,中國就可以確保發展過程從生產開始,而非從先談妥分利方案開始。由此,中國社會也就不會陷入西方那樣的分利怪圈中去。

在有基本經濟制度保障的情況下,中國能夠不斷貫徹落實五年規劃,使經濟社會發展保持連貫性。放眼世界,“先分利,再發展”的國家往往出現僅執行了數年的大政方針因大選而全盤改變的情況。不少發展中國家不但無法自主開展生產規劃,甚至連“先分利”都無法自主,經濟上乃至政治上受制於人,經常由於外部因素導致內部發展受挫。

中國共產黨的領導,使得中國社會有凝聚力,使得中國人民能夠團結起來、組織起來、發展生產,在重大問題上進行民主協商、科學決策,集中力量辦大事。放到世界上看,沒有穩定領導核心的國家,就無法有效組織、形成合力、開展生產,就會陷入不同分利集團的撕扯之中。

當今世界,各類物質文明水平比任何歷史時期都更高,這就需要更復雜的組織管理能力和調動社會資本服務於生產的能力。只有像中國這樣“先發展,後共享”的體制,才不會在日益複雜的生產鏈面前迷失,從而保持經濟社會穩定發展。

塑造經濟全球化新路

近三十年來,全球化進程已使世界各國越來越深地參與到全球價值鏈之中,而全球化的動力也在發生變化。以往,西方跨國公司爭奪更廣闊的全球市場並進行分利,是全球化的主要動力。然而2008年金融危機之後,西方主導的全球化道路已深陷泥淖。經過多輪“救市”政策刺激,主要西方國家的生產卻並未重回危機之前的水平,反而由於大量新增貨幣進入全球市場尋求分利導致世界形勢更加脆弱。新的不安全、不穩定因素增加,全球貧富差距加大、地緣衝突頻發、恐怖主義凸顯,低增長、低通脹、低需求同高失業、高債務、高泡沫等風險交織。

當今,以中國為代表的新興經濟體與其他發展中國家貢獻了全球每年新增GDP的六成以上,客觀上成了全球生產力增長的新動力。但應該看到,不少發展中國家依然貧窮,甚至陷入了戰亂或新的經濟危機中。縱觀這些戰亂或新的經濟危機,無一例外均與舊的全球化道路難以為繼有關。近年來新增的地緣衝突熱點,總不乏西方挑起或參與的因素。而發展中國家發生的新經濟危機,也往往源於過度依賴西方而受到西方經濟波動的影響。這些情況説明,以西方為中心的“中心—外圍”格局已無法再提供繁榮與穩定,反而成為不安全、不穩定的根源。

全球化的新道路該怎麼走?這是擺在世界面前的重大問題。與人類歷史上的“大國崛起”不同,中國的發展為世界注入的是新增的“正能量”。“一帶一路”倡議變傳統的“先談判分利規則”的國際經貿合作框架為“從項目合作做起”的“先發展”式合作,成為當今時代國際經濟合作的新範式,引領世界奏響共同發展的交響樂。在未來的全球發展之中,中國治理將是世界發展經驗中最重要和最具創造性的因素之一。對於陷入“現代化困境”的西方文明而言,中國也提供了對現代化的另一套設想與行動方案。

(本文載於《中國社會科學報》2017年9月28日第1302期,作者系中國人民大學重陽金融研究院首席研究員賈晉京)