腓特烈:從《暴雨》看“互動式電影遊戲”的教訓和未來-腓特烈的大話堂

【文/觀察者網專欄作者 腓特烈**】**

即使是冗長到讓大多數觀影者難以接受的《銀翼殺手2049》,在腳本的打造上,也足以給《暴雨》上完美的一課。——前記

一、《暴雨》——一座蓋滿爭議的“豐碑”

如果説有哪一類遊戲在3A鉅製之外,最有可能在未來成為單機遊戲市場的主流,顯然,互動式電影遊戲會當仁不讓地戴上這一王冠。

與3A製作相比遠不算高的製作成本以及常常實現“以小博大”的市場現狀,黏性更強、受眾更廣的遊戲運行機制,對高速畫面眩暈者也能接受的遊戲玩賞方式,都決定了這類遊戲比其他同屬於非3A製作的競爭者更容易吸引玩家的眼球以及錢包。

談到互動式電影遊戲,由索尼娛樂出品、Quantic Dream開發的《暴雨》(The Heavy Rain)絕對是此類型遊戲中最為成功的作品,沒有之一。

圖截自官方宣傳視頻

作為一款非3A製作、僅在PlayStation3平台上發售的遊戲,《暴雨》自誕生之日起,便收穫了連大量3A競爭者也無法收穫的鎂光——IGN和metacritic分別為其打出了9.0分和8.7分的高分,讓與其同年出品的兩部3A大作、遊戲獎項寵兒《使命召喚:黑色行動》和《黑手黨2》不得不相形見絀;而發售四日僅在北美就賣出超過二十萬份、全球總銷量超過三百萬份、為東家帶來超過一億美元的銷售收入,更是足以讓遊戲業者和遊戲玩家為《暴雨》豎起一座豐碑。

這款遊戲到底有多成功?大概還可以從一則所謂的“負面”新聞的“旁敲側擊”中得出結論:自發行後,因為二手遊戲的交易,導致《暴雨》的老東家遭受的損失就不少於1300萬美元——對於大多數遊戲而言,1300萬美元的收入都已然是天價了,而這對於《暴雨》而言只是一筆尷尬的“損失”!

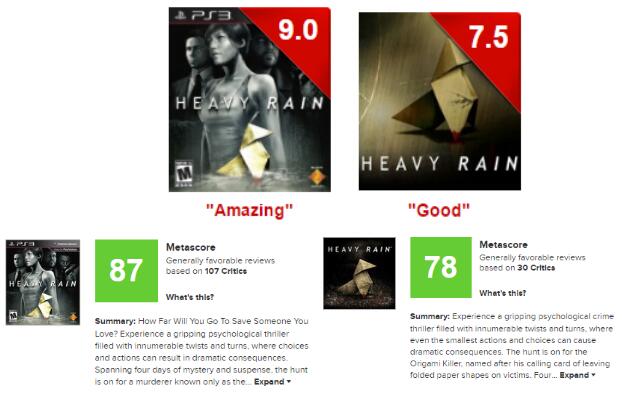

然而,伴隨着極高的銷量、專業媒體的一致肯定的,還有《暴雨》自誕生之日起的褒貶不一,即使是為其打出高分的IGN和metacritic,也很難説清楚自己打出高分究竟是因為這款作品確實接近完美無缺,還是因為其開創的一系列嶄新的機制過於耀眼,以至於遊戲媒體直接忽略了其缺點。

在2016年,索尼娛樂推出了《暴雨》的重製版,然而,與《最後的生還者》等PS3、PS4版本均受好評的“雙響炮”不同,《暴雨》的PS4版本遭遇了不小的口碑滑坡,metacritic評分由87降到了78,IGN評分更是從9.0降到了7.5。

拋去被諷刺為“信仰充值”的《上古卷軸:天際》,《暴雨》堪稱口碑分化最嚴重的重製遊戲之一

為何一款遊戲的雙版本之間會產生如此大的落差?是什麼因素導致《暴雨》的PS3和PS4版本取得了不一樣的評價?《暴雨》的成敗得失,給還在躊躇中的中國遊戲創作者,甚至是中國電影創作者,能帶來怎樣的經驗和教訓?

本文將着力論述這些問題,同時提請各位觀者注意:本文含有大量有關遊戲《暴雨》,及部分有關正在上映電影《銀翼殺手2049》的劇透,若您仍希望玩賞遊戲《暴雨》或無打擾地觀看電影《銀翼殺手2049》,則請謹慎閲讀本文。

二、《暴雨》中那些不荒誕與荒誕的故事

《暴雨》講述了一個並不複雜的故事:美國某城市(以費城為原型)出現了一位“摺紙殺人魔”,其專門尋找8-12週歲的男童行兇,且殺人後會在男童的屍體上放上蘭花和摺紙。工程師伊森·馬爾斯兩年前因為大意導致長子死於意外,現在他的次子肖恩已經被摺紙殺人魔綁架,他必須通過殺人魔設置的重重障礙,得到線索,拯救自己的兒子;

另一方面,遊戲的其他三位主角——聯邦調查局探員諾曼·傑登、私家偵探史考特·謝爾比和獨立調查記者麥迪遜·貝基,則通過一切手段,調查“摺紙殺人魔”的真實身份。諾曼沉溺於其使用的“犯罪現場”特寫技術調查真兇,最終對技術產生了毒品一樣的依賴;麥迪遜曾一度懷疑伊森就是殺人魔,但最終通過其作為記者的敏鋭發現了真實的線索;而史考特則篤定,本市傢俱大王的獨生子才是真兇,為了調查這位花花公子,他甚至不惜讓自己陷入危險之中……

需要玩家所做的,就是這兩條基本的故事線:“救贖”和“解密”,一方面,扮演伊森,通過遊戲給出的考驗,找到線索救出兒子;另一方面,扮演諾曼、史考特和麥迪遜,找到各種線索,查明誰才是真正的摺紙殺人魔。

最終,在“救贖”線中,經過重重困難,玩家救出了伊森的次子肖恩,這一條故事線的結構精緻,內容完整,是整個遊戲中最大的閃光點之一。

然而,當遊戲中的另一條故事線“解密”隨着層層推進,解釋了誰才是真正的摺紙殺人魔時,可以説,幾乎所有的玩家都因此大跌眼鏡——

“摺紙殺人魔”不是別人,正是遊戲中玩家操縱許久的主角,在故事中為了查明誰是摺紙殺人魔不惜讓自己陷入危險、險些被傢俱大王殺害的私家偵探史考特·謝爾比。

讓人無語的設定……(圖/Gamesky)

三、“兇手只有一個——那就是我!”

如果作為觀者的你不能瞭解到諸多玩家(包括筆者在內)當時有多麼的氣憤以及驚愕,不妨試試將自己代入下面這個例子:

你在電腦上打開了一集最新的《名偵探柯南》,準備看今天這一集又得死哪幾個日本人。期間,柯南各種尋找線索,各種詢問目擊者,各種推理,諸多角色似乎都有嫌疑,讓你困惑不已,也愈發期待兇手到底是誰,最後到了宣佈兇手的關頭——

柯南小眼鏡一扶,蝴蝶結一打,小五郎一麻:“真相只有一個,那就是,我柯南才是真正的兇手!”

這個時候,你除了連着説三句髒話還能説什麼?

“真相只有一個,我就是兇手!”

當然,説完了髒話,你説不定還抱着希望:“算了,柯南是兇手就兇手吧,我看看他怎麼犯案的。”

結果柯南用手指着鏡頭説:“我是這樣殺死他的!”

然後屏幕上突然演出一段之前沒出現過,從出現過的所有劇情中根本無法推導而出的、全新的、像是生生被截去的劇情,告訴你柯南是怎麼殺人的。

這時候你會不會想砸電腦?“我看了這麼久看那些和結局根本無關的東西到底看了個什麼?你把這段直接放出來我不就知道了?”

而《暴雨》給玩家造成的“心理陰影”,和上面這集虛構的柯南如出一轍——在一條如此重要的支線中,玩家所做的努力都是純粹的無用功,直到最後,遊戲才“和盤托出”故事的真相,讓之前絕大多數的情節和線索完完全全被浪費。

史考特自己就是兇手,那麼他為什麼要那麼費力地去調查誰是兇手?即使陷入危險,也要追查富二代是否殺人?當你還在懷疑史考特是不是瘋了或者失憶了的時候,才在最後發現史考特對一切心知肚明,被矇在鼓裏的,只有玩家一人而已。

而同時,你在遊戲中明明扮演了史考特,卻在最後才知道你遊玩的劇情中,有數段被剪掉的、直接描寫了史考特殺人並毀滅證據的情節,這與要求玩家“猜謎”,卻不給出整個“謎面”有何區別?不要説玩家對這樣的設置感到困惑,甚至是憤慨,即使是之前一直對《暴雨》印象不錯的專業遊戲媒體,也對這樣的設置嗤之以鼻。

曾在2010年給出過PS3版《暴雨》85分高分的GameSpot對《暴雨》的PS4版本只給出了70分的中評:“從糟糕的故事線和配音來看,《暴雨》那些值得稱讚的地方實在是被高估了”;而給出60分的The Jimquisition的評價更是不客氣:“相對於想‘嚇人一跳’,遊戲製作方應該多尋思如何把遊戲情節做得合理一些才對。”

四、“我就是鑰匙”和“兇手在人羣中”——《暴雨》留下的教訓

互動式電影遊戲最大的特點也是優點,正在於其“低成本”,這就決定了3A大作中三項最為吸引玩家的要素中的兩項:精美的畫面,暢快的遊玩感覺,在互動式電影遊戲中都是極難實現的。而僅剩的一項“劇情”,就成了互動式電影遊戲能否立足的關鍵,特別是在當下及未來。

在2010年,《暴雨》可以憑藉其新奇的玩法,如“QTE鍵位”“多重按鍵”“輕推”“蝴蝶效應”等獲得好評,但在2016年,由於六年的時間內,利用手柄按鍵增加遊戲趣味的手法早已屢見不鮮,特別是另一款由索尼娛樂出品的同類遊戲《直到黎明》更是在PS4上把QTE按鍵、蝴蝶效應等遊戲元素玩了個徹底。

沒有好的劇情,製作互動式電影遊戲可謂是純粹的“自殺”行為——《血源詛咒》沒有多波瀾壯闊的劇情,可以依靠遊玩感和畫面補救;《神秘海域4》的可玩性一般,但美不勝收的畫面,和包括愛情、親情、友情在內的羈絆劇情,可以讓玩家忘掉只能爬爬爬塌塌榻突突突的單調,而本身就侷限於狹窄的遊戲空間而無法做出“大畫面”、幾乎沒有任何“打擊感”的互動式電影遊戲,在失去了劇情後,還能剩下什麼?

從此看,《暴雨》是幸運的,其多達三百萬份的銷量大部分來自於“第一個吃螃蟹”的額外獎勵,如果PS4版本的《暴雨》不是重製版而是初版,恐怕其銷量即使少個“0”也絲毫不會讓人感到意外。

而《暴雨》兩版本的不同結局也給後來的製作者留下了教訓,以及寶貴的經驗——雖然《暴雨》無法告訴遊戲製作者特別是遊戲腳本師,一款“好”腳本該怎麼寫(這是《巫師:血與酒&石之心》、《最後的生還者》或《使命召喚:現代戰爭》系列的任務),但至少《暴雨》可以告訴後來者,絕對不應該寫怎樣一款“壞”的腳本。

自愛倫·坡在1841發表《莫格街兇殺案》後,偵探故事/懸疑故事甚至是帶有推理情節的社會小説的“寫法”經過數十年的發展,在柯南道爾時期已然基本固定——給出一個來自主角的主視角,讓觀者跟着這個視角,將自己代入其中,抽絲剝繭探尋事件的真相,最終“真相大白”,一名曾經出現在文中但並未被人過多注意的角色,或者一個不經意間一晃而過卻在時候讓人感到“恍然大悟”的元素,被發現是所謂的“兇手”,或者説解開整個故事秘密的“鑰匙”。

這種寫法已經被世人所熟知,也被世人所認可,無論是傳世的《莫格街兇殺案》中的猩猩,《巴斯克維爾的獵犬》中的斯台普吞,或是新穎的《致命魔術》中的“雙胞胎”,《看不見的客人》中的“戲劇社”,皆是如此。

相反,如果在給出一個主視角,並要求觀者將自己代入這個主視角的情況下,卻在最後揭示視角所在的主角才是故事的“鑰匙”所在,將會使整個故事陷入極其危險的境地——觀者對於故事是有代入的,在觀者的眼中,主角看到的世界,就應當是“我”所看到的世界,某種意義上,主角即“我”,主角之所知,應當就是“我”之所知,如果故事的真相主角事前已經知道,“我”卻不知道而且也無法通過主角的行為知道,這樣的真相是無法被觀者所接受的。

然而,在人類的創作史上,這種“我就是鑰匙”“我就是兇手”的創作手法並不是完全不存在,遠至希區柯克創作的一系列懸念小説,近到馬丁·斯科塞斯的《禁閉島》、亞歷桑德羅·阿曼巴的《小島驚魂》皆是如此,但這些作品都遵循了一個基本的“套路”:主角,即“我”,對於“我就是鑰匙”這件事本身是毫不知情的,毫不知情的原因可能是因為疾病,可能是因為失憶,但總而言之,主角絕對不能事先知道“我就是鑰匙”。相反,主角必須一步步抽絲剝繭,最終發現自己是不是這把鑰匙。

正在上映中的《銀翼殺手2049》可謂是最鮮活地活用這種“我就是鑰匙”。

《銀翼殺手1049》劇照(圖/@東方IC)

片中瑞安·高斯林飾演的“銀翼殺手”K探員,只對自己的過去存在着極少的記憶,片中他正是通過對這些片段的思索、探尋,發現了自己與一般的複製人不同、很可能來自於自然出生這個“真相”。就當所有人都認為K就是那個自然出身的“新人類”時,在電影的結尾,導演又通過其他事件的親歷者之口告訴K探員以及將K探員作為自己的代入化身的觀眾——K的記憶實際上是女攝影師的記憶複製而來,女攝影師才是故事的“鑰匙”。這樣的做法,不但讓觀眾產生“恍然大悟”“意猶未盡”的觀感,還讓作品的複雜程度得到了昇華。

《銀翼殺手2049》值得稱道之處,也正是《暴雨》的失敗之所在。試想,如果《銀翼殺手2049》的導演丹尼斯·維拉紐瓦,像《暴雨》那樣,隱瞞了大量與真實故事有關的情節,並製造了諸多與真實的故事根本無關的劇情,最後草草告訴觀眾:“哈哈哈,其實K早就知道女攝影師才是‘新人類’,他就是個複製人。”恐怕得知了“真相”的觀眾,除了被“糊弄”的憤怒感外,什麼都不會得到。

簡而言之,如果腳本師玩不好所謂的“我就是鑰匙”,那麼就請老老實實地去寫那些可能顯得“庸俗”的“兇手在人羣中”。畢竟,就算破案再不時髦,大家還是喜歡看破案,可沒多少人喜歡看“自首”。

無論技術的發展多麼迅速,遊戲主機的機能實現了怎樣的飛躍,互動式電影遊戲的未來,仍然是“電影”,而不是“遊戲”。這一點,正是希望在互動式電影遊戲市場上分一杯羹的遊戲從業者需要思考的——

讓人猜謎,你也得給出全部謎面才行啊!

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。