揚之:“民族主義”在西方捲土重來,還有回頭路嗎

【文/ 觀察者網專欄作者 揚之】

回顧歷史,我們可以知道,民族情結和民族主義並非完全隨着現代民族國家的誕生(1648年的韋斯特法利亞合約)才問世。此前的 “德意志民族神聖羅馬帝國”、西班牙和葡萄牙全球帝國、“日不落”大英帝國,多民族的哈布斯堡王朝、或俄羅斯沙皇帝國都給自己的臣民帶來過程度不同的民族自豪感和優越感,民族情結和民族主義當時就已存在了。

但是,帝國疆域的遼闊也帶來內部的種族和宗教羣體問題,如十五世紀末被西班牙人驅逐出伊比利半島的塞法迪猶太人(Sephardi Jews)、法蘭西的胡格諾派(Huguenot)等。這些問題,有的在法國大革命中得以解決,有的則繼續存留下來,併成為歷史後遺症,如現在加泰羅尼亞和巴斯克地區的地位問題等。

由此可見,民族、民族國家和民族主義的形成與歐洲列強的擴張、立國與殖民歷史密不可分,這其中還參雜着諸多“種族歧視”和“宗教排斥”等內涵。從18世紀晚期開始,各種獨立運動(美利堅合眾國、加勒比地區、中美洲和南美洲)、民族運動(意大利、波蘭、德意志)和去殖民化運動(1940年代和1960年代的印度和非洲),使傳統的民族和國家概念得以超越和發展。

二戰後,新興國家以及集團(美國和蘇聯、華沙條約組織,北大西洋公約組織等)形成,舊國體殘餘(如英聯邦)還存在。在這些國家和集團內,民族、種族、宗教等問題隨着新移民的到來變得更加錯綜複雜。不僅國與國、集團與集團之間互為競爭,一國內的各民族和各民族主義勢力之間也會為爭取權益而彼此傾軋。

因此,民族主義、殖民主義、帝國主義和非殖民化不僅在政治層面密切相關,也顯示在經濟、社會和文化等其他領域。它們之間的所有矛盾——不管是在一個民族國家或一個帝國內,還是民族國家或帝國之間——歸根結底都是圍繞特權和資源的鬥爭。譬如,加泰羅尼亞首先追求的就是財政獨立,而非國體獨立。

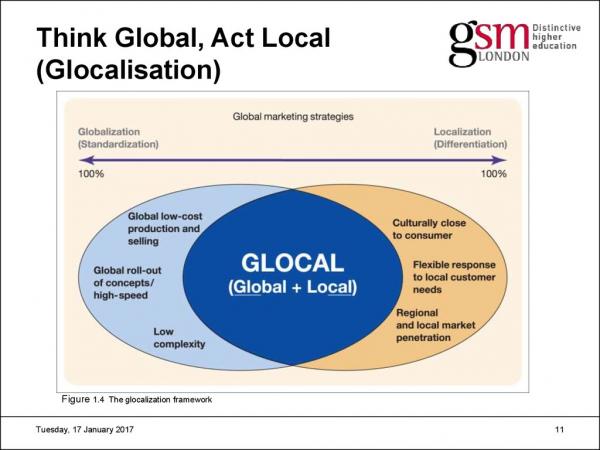

有人把“不斷全球化”及其帶來的不安定視為當今西方區域主義和分離主義(特別在歐洲)日益強大的原因。還有人乾脆把“全球化”(globalization)和“本土化”(localization)疊加在一起,創造出一個新詞來:“全球本土化”(glocalization)。雖然英國的脱歐和加區的求獨都離不開歷史上形成的彼此隔閡和懷舊情結,但這個時髦概念卻從另一角度解釋了全球化給西方社會帶來的意想不到的衝擊效應。

Glocalilsation是一個商業術語,但似乎越來越有社會意義,圖片來源:見水印

的確,全球化起到了對國際社會進行分化和重組的作用。在全球化的驅動下,民族國家一方面加緊推動區域經濟和政治一體化進程(歐盟、擬議中的東亞共同體、各種多邊自由貿易區等),另一方面,民族國家以及區域聯盟內部卻出現了分離和獨立現象。(加泰羅尼亞、蘇格蘭、英國脱歐等)。

這種“外聯內分”的逆向態勢給西方社會造成不小的壓力,拿歐盟作為例子:歐洲諸國若要與美國、中國、俄羅斯抗衡,除了單一市場和貨幣外,還必須加快政治一體化進程。同時,英國卻選擇了“光榮孤獨”的道路,退出歐盟,另謀出路;蘇格蘭、加泰羅尼亞、巴斯克地區都沒放棄分離或獨立的目標。

這過程中常見的問題是:如果歐盟能確保外部邊境的安全,加泰羅尼亞幹嗎還需要西班牙?如果歐盟能接管蘇格蘭的財政,蘇格蘭又何必非要留在大不列顛王國內呢?仔細觀察,我們可以發現,歐洲境內地方分離主義之所以得以加強,與歐盟迅速東擴有關:原東歐各國(包括原波羅的海沿岸三國、南斯拉夫解體後的諸國)紛紛加盟,無形中也助長了西歐有些地區追求獨立地位和擺脱強勢中央政府的慾望。

民族主義在西方的回潮,也可以被理解為是人們對生活環境不斷變化的一種本能牴觸。人們內心不僅需要通過某種團體同一性的架構(國家、聯盟、價值觀共同體等)來區別和排除其他種性和文化,而且也希望以此來使本已非常複雜的世界簡單化。因此,西方世界日益高漲的民族主義,既是西方人對自我存在感受到威脅以及社會和資源遭到外來衝擊和損害的一種反應,也是他們在面對世界變化目不暇接時所表現出來的茫然和迷失。

從這個意義上説,民族主義(包括宗教極端主義,或種族主義)與普世主義,其實就是我們稱之為“全球化”的這個歷史發展進程中彼此對立又互為補充的兩個方面。

在以 “地球村公民”為榮的現代社會里,提到“家園”或“故園”,許多人會覺得這個概念已經過時,讓人聯想到的更多是閉塞、狹小和陳舊。人們嚮往的是大都市的繁華和行遍天下的自由,哪裏有朋友,哪裏有親人,哪裏就是家。

誰曾想,在2017年的今天,在普世價值盛行和自由開放的西方,“家鄉”和“故園”正在成為新聞和政治的時髦詞彙。在德國政壇,這個詞彙不再是保守政黨的專利,連左翼政黨(譬如綠黨)也開始強調“鄉情”了。

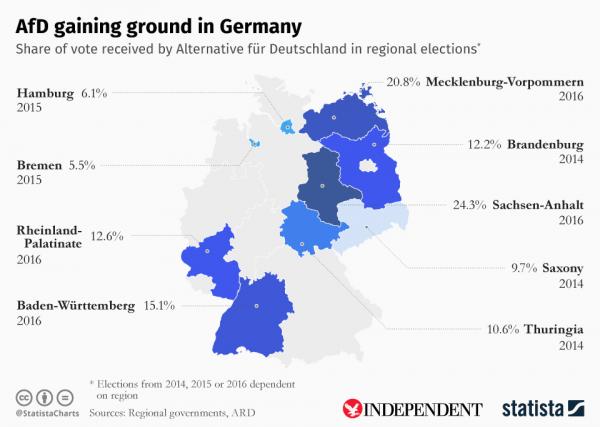

由此可見,隨着民族主義的回潮和民粹主義的興起,以“國際主義”為傳統理念的左翼陣營已經很難對民眾中的“思鄉”情結熟視無睹了。鑑於極右政黨“德國選項黨”(AfD)在大選中異軍突起,社民黨籍的德國總統施坦因邁爾(Frank-Walter-Steinmeier)在今年德國統一日(10月3日)致詞時強調指出:“思鄉者並非只是那些活在過去的人”。擔心失去家園的那種感覺,容易使人陷入民族主義者和排外勢力設下的宣傳陷阱。這種現象不僅在德國存在,在其他西方國家和地區同樣如此。

AfD的崛起,圖片來源:見水印

對政治、經濟和文化精英們以及事業有成和行遍世界的人來説,全球化和歐洲化或許是一條通達世界、實現自我、充滿機遇和不可逆轉的發展之路。但對普通百姓而言,全球化帶來的變化是充滿危機的。他們會擔心自己的生存和發展前景,擔心自己的工作能力和就業機會,擔心自己的家庭和安全。一句話:他們擔心的就是自己賴以生存的“鄉土”(heimatliche Scholle)是否還安然無恙。

在這個背景下,大量難民和移民的湧入,自然會增加他們的擔憂和恐懼。“難民潮”等於把全球化的負面結果赤裸裸地帶入了人們的現實生活中。原先只是有些國內企業把生產外移到勞動力便宜的發展中國家,因此,本地人對失業的擔心似乎還比較抽象;如今,那些與他們搶飯碗的人就站在他們家門口或身邊。

不錯,西方產品是敲開了第三世界國家的大門,但全球化卻把那些嚮往富裕的人帶入了西方社會。西方國家那些難民營裏,蟄伏着一支龐大的廉價勞動力隊伍,隨時都可以充斥當地的廠礦企業和服務行業。本地百姓的擔憂應該説非常現實。

有這些擔憂的人,無論如何都不會發自內心地擁護所謂的“歡迎文化”,更何況,難民營一般都不會被安排在高檔區,而是窮人區。窮人對窮人,競爭何慘烈。這也就是難民潮給西方社會帶來的切身問題。而且,這種對現狀的擔憂和對未來的迷茫,不僅瀰漫在工人、失業者這些下層民眾範圍內,越來越多的中產階級也感到自己的生存岌岌可危。因此,許多選民開始背離傳統主流政黨,轉向民粹主義勢力,也就不足為怪了。

難民問題若得不到合理的解決,不僅民族主義和民粹主義力量將進一步得到加強,連人道主義恐怕都會被越來越多的人拋棄。這也就是為什麼德國大選九周後,四黨聯合執政的試探性會談依然沒有突破性進展的原因之一。

無可否認,無論是民族主義的回潮,還是分離主義的抬頭,它們的背後似乎都與“全球化”有着千絲萬縷的聯繫。它似乎是當下許多問題的土壤和根源,可同時又給我們這個世界帶來了諸多實實在在的好處和變化。

殖民時期,全球化的參與者被分為兩種:宗主國和殖民地;冷戰時期,全球化參與國之間的關係大致也被分為兩種:朋友或者敵人。如今的全球化,所有參與者之間的關係只有一種:競爭者。

全球化有不同的形式,但不管是當年的殖民主義,還是當下的自由貿易大勢,其驅動力無一例外都是資本,而資本在很長一段時間內一直是西方的專利和強項。

西方國家之所以充滿信心推動全球化,那是因為世界現行的主要體系都源自於它們。只不過,這次的全球化結果出乎他們的預料:中國的迅速崛起。

中國自近代以來,有過兩次打開國門的經歷:鴉片戰爭時被西方的堅船利炮轟開,結果是淪為半殖民地;冷戰時期,在內外交困中主動打開,並走上一條勵精圖治、改革復興的道路。這條變革之路的根本就在於:“深入虎穴”,“以夷制夷”。中國通過加入世貿組織(WTO),進入西方建立的體系,學會他們的運作方式,用其人之道站穩腳跟,最後成功地“反客為主”,一躍成為世界第二大經濟體。

中國意識到舊有的地緣政治已經過時,在吸取了國際關係中的經驗教訓後,提出“人類命運共同體”的務實互惠理念,用“雙贏”來取代“零和”。可是,西方主流顯然還無法擺脱冷戰思維和意識形態陰影:一方面把所謂的人權、自由、民主等視為衡量一切的標準,另一方面堅持“沒有永恆的朋友,也沒有永恆的敵人,只有永恆的利益”(丘吉爾)的單邊利益論,忽略了各國發展的不同軌跡和人類面臨的共同挑戰。

習近平主席的“人類命運共同體”思想不僅取自中國的人文智慧,也符合西方古典思想中的哲學精髓(對立統一)。如,文藝復興時期的神學家尼古拉斯·馮·庫思(Nikolaus von Kues)就曾提出用高層次的理性去解決低層次的矛盾,用中文來表達,即以“高屋建瓴”來應對“盤根錯節”。

面對全球化,為什麼有些人看到的是希望和機遇?而有些人經歷的卻是失落和危機?物競天擇適者生存,這是西方人達爾文在其《進化論》中的名言。其實,任何世界大潮中,機遇和挑戰都是並存的,就看人們如何去把握。過去如此,現在如此,將來亦將如此。

本文系觀察者網獨家稿件,文章內容純屬作者個人觀點,不代表平台觀點,未經授權,不得轉載,否則將追究法律責任。關注觀察者網微信guanchacn,每日閲讀趣味文章。