韓少功:“階級”長成了啥模樣?

受到歷史慣性影響,國人眼中的“階級”多與物質佔有相關。隨着金融化、信息化、全球化到來,階級圖譜出現異動,新的社會分層也在極速拓寬,貧富分化加劇、階級邊界日漸模糊,對以階級政治為主業的左翼構成挑戰。本文從與“階級”相關、日益凸顯的“財富”現狀入手,對當下“脱實向虛”的經濟與資本的共謀關係,智能產品市場化以及形成排他性壁壘的身份政治、“租賃”消費進行揭露和批判,指出眼下的“階級”已構成某種流動的定位、多面的形體。

有一段時間,“階級”一詞讓人心驚肉跳。那時貧富兩端其實相距不遠,常常只隔一輛自行車或一塊手錶,但睡個懶覺,發句牢騷,揩公家油水,穿奇裝異服⋯⋯倒可能惹下大事,被指為兇險的階級敵情,得動員革命人民憤怒批鬥。“文革”麼,那種盯住思想的做法,在腦電波和眼神裏查階級、劃敵我,隨意性太大,屬於“階級鬥爭擴大化”的政治過敏和道德潔癖,顯然只會攪亂社會。

文革時期批鬥“階級敵人”(圖/鳳凰網歷史)

那以後,就大多數國人的理解而言,“階級”一詞大體上重返經濟學義涵,再次聚焦於物質。唯物主義者本來就是這風格。此前的1950年是這樣:《政務院關於劃分農村階級成分的決定》規定,“佔有土地,自己不勞動,或只有附帶的勞動(指一年內勞動不滿四個月——引者注),而靠剝削為生的,叫做地主。”如此等等。此後的1988年也差不多:《中華人民共和國私營企業暫行條例》規定,“私營企業是指企業資產屬於私人所有,僱工八人以上的營利性經濟組織。”如此等等。

這裏的“土地”、“資產”、“僱工”等,是劃分階級的主要依據,都是物態的,有形有貌的,可以算出來的。“四個月”、“八人”等等,是有關法規中定義剝削的臨界值。

亞當·斯密、李嘉圖、梯葉裏、基佐等西方前輩學者都説過這事,覺得這種量化與直觀的方法容易聽懂,容易上手。馬克思更進一步,面對低版本工業化的歐洲,面對幾如“鄉鎮企業”景觀的作坊、包工頭、大煙囱、蒸汽機、襤褸勞工、黑屋私刑,更是把階級問題上升到唯此唯大的高度,一再強調財富的產生方式和佔有關係構成了階級最本質的特徵,即社會科學第一大要務。在《共產黨宣言》中,他把現實社會分為兩大階級,資產階級(Bourgeois)和無產階級(Proletarians),並説“到目前為止的一切社會的歷史都是階級鬥爭的歷史”。

馬克思主義者此後都沒法繞過這一經典性、核心性論斷——無論他們在各自處境中有多少理由需要繞過,需要遺忘和含糊:拿花式學術去取悦潮流,用四面討好去競選吸票,話都不宜説得太刺耳。仇富仇官的喧囂民粹也讓人心疑。但他們不得不承認,至少是私下承認,不管在什麼時候,老馬的影子就是揮之不去。哪怕只是碰上經濟小地震,這一幽靈便及時復活,呼嘯天下,王者歸來,燃爆民眾情緒的沖天大火。即便早已被輿論機器踩過千百遍,踩出了大饑荒和勞改營的血腥味,事情怪就怪在,那個名字仍如民間的神秘咒語,一再在民眾那裏脱口而出,甚至在全球思想家評選活動中令人意外地名列榜首(如1999年9月英國廣播公司發起的全球網上票選)。

這原因其實無他: 貧富分化的壓力有增無減。太多數據顯示,自18世紀英國工業革命至今,三百年來全球範圍內的貧富差距非但沒有縮小,反而在擴大,至2015年全球1%人口所擁有的財富量已赫然超過其餘所有人的財富總和,[1] 構成了“佔領華爾街”、“歐洲黑夜站立”、全球恐怖主義襲擊一系列事態的深刻背景。習近平總書記在2017年二十國集團杭州峯會上也指出:“現在世界基尼係數已經達到0.7左右,超過了公認的0.6危險線,必須引起我們的高度關注。”

大概沒有人公開質疑這些説法。問題是,隨着工業化升級版的金融化、信息化、全球化到來,階級圖譜確實出現了很多異動,新的觀察切面密集綻開,形如線路板和二維碼,要看清要説清並非易事——這恐怕是有些人不得不曖昧的另一原因。

某些人最初的困惑是,在德國特里爾這個馬克思生活了17年的故鄉,“工人都開着小汽車,用着微波爐,過着舒適的小資生活。看不出是如何貧窮的”(保羅·薩繆爾森語)。 接下來,即便在新興國家,一個工人也可能同時是房主、持股者、小業主(僱工七人以下的個體户),那麼他們還算“無產階級”?一個富豪倒可能並無股權,不過是受僱於人的教授、企業高管,或自己單幹的藝人、發明家,那麼他們還算“資產階級”?⋯⋯如果貧富關係與勞資關係不再整齊對應,不再精準重合,一把牌洗下來,某些“勞”肥“資”瘦的怪事該如何識別?

馬克思故鄉特里爾(圖/視覺中國)

“管理”算不算勞動,或是一種更高級的勞動?“資本”算不算勞動,或是一種沉澱和凝固了的勞動?“中產階級”又是怎麼回事?——這個人口占比越來越大的羣體,這個收入、財富、依存結構正在多元化的羣體,是打了折扣的資產階級,還是變了模樣的無產階級?抑或他們本是社會新物種,正悄然膨脹於傳統的階級分析框架之外,造成一種“橄欖形社會結構”,使很多舊時的概念、邏輯、描述不夠用?

一方面是貧富分化加劇,一方面卻是階級邊界日漸模糊。一方面是不説不行,一方面卻是開口也難。這對左翼構成了奇詭的挑戰。

階級政治曾是左翼的主業。左翼不講“窮人”、“剝削”、“弱勢羣體”,簡直是無照駕駛和喊錯爹孃,自己亂了方寸。退一步説,即便擱置激進的階級鬥爭論,換上温和的階級博弈論,把零和關係甜化為雙贏關係,但為了堅守經典的中下層立場,也得以階級分析為前提,得從貧富這事説起吧。現在好,“階級”本身曖昧了,成了一些失準、低效、過於含糊的説辭,事情就不大好辦。東拉西扯、大而化之就可能成為左翼病。

有時他們把欄杆拍遍,一心兼濟大眾解放天下,但他們出門轉上一圈,卻可能不知道自己的羣眾基礎和動員對象在哪裏,不知道潛在的同志們在哪裏。他們用收入線這把尺子一個個比,專找最窮的、最累的、最黑的、最愁的面孔,結果可能把同志圈劃得很小,多是些魯蛇(Loser)而已,祥林嫂或阿Q那種,怎麼看也難成氣候。他們或是用所有制、僱傭關係的另一把尺子量下去,結果可能把同志圈劃得太大,似乎誰都可以來插一腿,都可以來攪和一把。女權與豪宅混搭,心經與時尚串通,腰纏萬貫、志得意滿、氣焰逼人者不乏其中——同這些牛人推杯換盞,同這些既得利益者講團結、講立場、講情懷,講社會主義,自己一開始也狐疑。

在這種情況下,從情懷到實踐困難重重,路線、方案、可行性都有點頭重腳輕虛多實少。熱血左翼、書生左翼、豪華左翼、苦逼左翼、投機左翼、官僚左翼、一根筋左翼⋯⋯五光十色或可成為知識圈文化界一道風景線。格瓦拉男神出場的懷舊秀,吸粉無數,道德光環四射,彰顯價值觀優勢,有時讓權貴也客氣三分。但就辦實事而言,無論在富國還是窮國,“左派總是長不大”常成為人們私下一嘆。幾十年就這樣過去了,運動和運動都鬧過了,他們常常還是選票上不去,點擊率上不去,最要緊的幾句一再被人們閃過去或沒看懂——這些事當然無妨大雅,就當作體制的小余數好了。

説不過去的是,民意的最大熱點依舊無解,左翼最不能忍的社會不公依舊刺眼,基尼係數所警示的貧富分化總體上一路拉昇。對這一勢頭的失控,對這一勢頭的阻遏乏力或糾正遲緩,證明了左翼的失能。換句話説,冷戰後新自由主義在全球範圍內橫衝直撞、為害多方,不僅是華爾街的得手,左翼其實也以其身的僵化、困惑、軟弱、激情自嗨提供了助攻,鋪墊了重要條件。

一、新的財富形態

左翼最需要從實事求是的態度重新出發,從“不唯上,不唯書,只唯實”(陳雲語)出發,放開眼界,放下身段,因病立方,刮骨療毒,一是一二是二,來看一看自己的方法論是否出了問題,比如看一看現實中的“階級”已長成了啥模樣,與此相關的“財富”又長成了啥模樣。

也許至少有以下現象值得注意:

(一)金融財富

美聯儲前主席保羅·阿道夫·沃爾克(Paul Adolph Volcker)説過,1980年代後美國金融發生的最大、也是最不幸的變化,就是金融由當年的“產業服務模式”異化為“金融交易模式”。皮凱蒂(Thomas Piketty)在《21世紀資本論》中強調21世紀有個非常重要的現象,即“財產性收入增長大大超過工資性收入增長”。他們説話角度不同,説的卻差不多是同一回事:經濟的“脱實向虛”。

即使在中國這個一直謹慎把控金融市場的國家,一個拐點也悄然到來:2014年金融所得税(其相當部分來自金融交易)趕上了製造業所得税,並在2015年激增13%,達8572億元,而後者下降5.3%,至7425億元。[2]

促成這一拐點的,是火爆的銀行、券商、信託、第三方理財,是熱遍各地的炒樓、炒地、炒股、炒匯、炒債、炒藏品、炒期貨、炒黃金、炒比特幣、炒企業(資本運作)⋯⋯有時連大學生和小鎮大媽也捲入其中,生怕落後於鄰居那誰誰誰。炒家們熱衷於“錢生錢”,天天盯着屏幕上的符號攻防,憋住尿也不能漏過任何道聽途説,一批批告別了實業生產。他們用追漲殺跌的“搶蛋糕”取代了日以繼夜、久久為功的“做蛋糕”。

面對行情的山呼海嘯,這些人的自我不再是統一的,而是分裂的;不再是大體穩定的,而是多變無常的。他們的財富不再是土地、工廠、金元寶這些物態,與錦衣玉食也關係不大,而是一些縹緲的可能性,一些來去如風的數字,一種最終套現前誰也説不準的價值預估——估值誰説就不是硬貨?因此,在一部延綿不絕的心理化盈虧史中,他們亦貧亦富幾成常態:在工資單上是長工級的,在炒盤上是財主級的;在這一週是長工級的,在下一週是財主級的;在最後割肉放血時是長工級的,在自我想象和自我期許中卻永遠是財主級的。他們到底算長工還是算財主?

金融是現代經濟的血脈,是現代生活中企業、社團、居民、政府都不可缺少的能量調節系統和效率增放工具。但事情往前多走一步,天使就成了魔鬼。金融泡沫覆蓋下來,不僅造成產業空心化,伏下全社會巨大的經濟風險;而且逼得很多炒家扛不住,只能由投資轉向投機,在金融賭局中陷入人格的“資本化”,或“半資本化”,或“1/4資本化”——哪怕他們的盤外身份不過是普通的工人、商人、教師、農民,而且其絕大多數,最終不過是金融戰一地炮灰,是處境更糟的工人、商人、教師、農民。

一種“雙階級”人格開始形成。其中或顯或隱的資本角色,與資本大寡頭或多或少的共謀關係,最終很可能被我們自己和他人忘記。從這一點看,整個過程不過是用共謀關係最終實現敵我關係的奇詭過程。

(二)智能財富

馬克思在《資本論》中區分了“簡單勞動”和“複雜勞動”。前者在低版本工業化那裏顯然是普遍現實,理應得到學者的更多關切。隨着科技進步,經濟活動中的知識含量,或説智能含量,顯然在大幅提升。“學區房”一再爆漲的價格,已拉出了一條俗稱“知識經濟”、“知本家”的行情大陽線。教育資源分配不公,被視為階級固化的最重要根源,已成多數媒體的共識,讓眾多家長耿耿於懷、憤憤不平。要致富,先扶智;要發財,先有才。大家都這樣説。至於“簡單勞動”,不就是挖地、打鐵、織布、扛包那些老黃曆嗎?在有些人筆下,知識白領取代藍領和黑領,更像是創造世界的當代英雄。

文學形象“周扒皮”,新聞報導裏的“血汗工廠”,當然不構成經濟奧秘的全部。在企業待過的人大多知道,新時代真正優秀的企業,不是靠拼人頭和拼汗水,即便是勞動密集型企業,也不是拍磚舞棍打羣架,其利潤多來自研發,來自管理,都是智能性活動,包括企業領導團隊的核心競爭力,包括他們的信息、知識、才能、經驗、創意以及人格精神。這樣説,並不是説要向老闆們三叩九拜,更不是美化剝削——左翼若一見老闆就扭鼻子噘嘴巴,就先輸了右翼一大截。

事實上,管理者可以是周扒皮,也可以是任正非、董明珠;可以剝削,也可以被剝削,包括被員工剝削(高尚的企業家通常如此)。人工智能專家凱文·凱利(Kevin Kelly)在《失控》一書裏,強調當下經濟生活的“去物質化”趨向。與其説這是呼應降能降耗的環保,不如説更是給智能權重張目。社會學家佛羅里達(Richard Florida)的另一本書,[3]將管理者、律師、醫生、設計師、程序員、藝術家等,打包成一個在美國人口占比40%左右的“創意階級”,進而比對“工人階級”(Working Class)的消失。這一結論下得太早,但作者觀察所得不像是瞎編,對知識的意義確認也並不過分。

資料圖(圖/福布斯網)

問題是,智能產品撞上了市場化,有一個估值的大難題。智能不像糧食、鋼材、牛馬、玉鐲子⋯⋯這東西無形無影,看不見,摸不着,有用時就價值連城,無用時就如一團空氣。因此眼下一切專利、品牌、信息、創意、學歷、數據庫、軟實力、管理活動、文化產業、IP人氣(點擊率)等被評估機構標出了各種價碼,其實多是錯估,至少是疑估,差不多是拍腦子的精確化和數學化,人們聽聽就好。一位企業高管該拿年金30萬,還是3000萬,就很難有客觀的衡量尺度。對一項“粉絲經濟”的投資到底會如何,不論藉助哪些測算工具,説成説敗都可能各有其理。

那麼問題來了,估來估去之餘,智能市場就成了一個最混亂的市場。一個爛教授居然可以靠兜售市場秘笈和心靈狗血身價飈升,一個低俗網紅可以靠色相和胡鬧吸金千萬,一堆嘔吐物被炒成了天價藝術品,一家媒體吃定假新聞卻屢挫不敗照賺不誤,而一些智能勞模卻可能長久冷藏。

充分競爭之後,水落石出之時,劣質智能不是可以被淘汰麼?話是這樣説的,但大多數顧客識別智能產品,遠比識別白菜和手機這些物質產品要難;再加上人們對物質的剛性需求有限,對知識和文化的彈性需求卻幾乎無限,從而讓偽劣貨有了超大回旋空間,東方不亮西方亮,換個馬甲又上台。在這一場不斷加時和延時的淘汰賽中,較之於小煤窯和黃標車,落後知識產能的退出過程必定要漫長得多。

當魚龍混雜的知識產品都換來了真金白銀,智能財富就成了財富的一部分,進入複雜的社會分配網絡——包括有些人不過是依附、寄生、吸血於文化泡沫和知識垃圾,把智能經濟做成忽悠大餐,正在實現一種新型的剝削。

沒説錯,就是剝削。

(三)身份財富

階級並不是一個高度同質化羣體,內部的差異性不少。土地革命時期的一個故事是這樣的:一個村子的農民打完了本村土豪,或對本村土豪打不下手,便去打別村的土豪,涉嫌搶人家飯碗,於是同那個村的農民結下樑子,甚至劍拔弩張暴力對峙。兩村農民僅因屬地身份不一,在這一刻就不是見面親、同志情、一家人了——這類故事常被書生們當作小八卦,不大進入他們的思考和學術。

其實,當下歐美國家嚴重的移民、難民問題危機,有什麼好奇怪的,也就是上述鄉村故事的放大吧?往深裏説也是屁股指揮腦袋的經濟利益糾紛吧?在那些國家,勞工羣體常比其他人(比如硅谷和好萊塢)更排斥外來面孔,相當於主張本村的“土豪”只能由他們來打,要分浮財也只能由他們來分,憑什麼讓高家店或王家灣的插手?同理,全世界範圍內的無產者不團結久矣,有隔閡久矣,不一定是思想特務離間的結果,至少不完全是。

美國的工會巨頭勞聯/產聯一直比聯邦政府有更強反華傾向,更喜歡對外吐口水,晃拳頭,上政治廣告,無非是眼看着資本家們跨境投資,相當於本村“土豪”深夜外逃,與外人裏應外合,沆瀣一氣,把金銀細軟、香車寶馬、小老婆都帶去了中國,把樓房和道路都挪到中國去了——肥水流進外人田,那些黃種眯眯眼豈不成了外逃陰謀的同案犯?

身份政治也容易成為一個火藥桶,與階級政治兩線交叉。這些看上去不太像巴黎公社和十月革命,但若忽略其中經濟利益邏輯,其結果要不是剪除階級內外的複雜性和豐富性,要不就是抽空重要真相,任其成為一堆認知碎片(種族、宗教、文化等)。碰上什麼亂子,就只能當作壞種族、壞宗教、壞文化肇事,當作壞人肇事——這種萬能的道德口水正在解釋一切卻也正在掩蓋一切。

移民是一種身份變更。自現代國家體制逐漸成熟,社會福利成為國家制度一部分。福利分配體現法權性的層級架構,形成各種排他性壁壘,給諸多身份注入了特定含金量。最基本的是國民身份。富國的國籍或“綠卡(永久居民身份證)”意味着相應權益,一份身份財富的自動獲取,常讓窮國的名校生和拉麪哥都趨之若鶩。不管是通過非法還是合法途徑,他們都力圖來一次易地脱貧,一次捷徑趕超,一次短平快的生活處境改善。

在民族/國家體制下,很多人甚至還感觸到一種殘留的民族/種族身份,如亨廷頓(Huntington Samuel)在最後一本書《我們是誰》中,一再憧憬White Anglo-Saxon Protestant,即白膚色、盎格魯-撒克遜、新教徒的美國。這裏的“白”一般不合適嚷嚷,不大説得上台面。不過有色人種如果視尊嚴感、安全感、平等地位等為利益一部分,就不難在三天兩頭的膚色歧視那裏,在可疑的貧困率、失學率、入監率、斃亡率那裏,確證自己“民族/種族身份”的負資產性質,比對出高等膚色的優越。

亨廷頓資料圖(圖/Harvard Gazette)

户口也綁定身份財富。國人們記憶猶新的“農轉非”,時下某些地方稀奇的“非轉農”,都是一種敏感的財富追求。以前的“非”農户口,代表了城鎮居民的國家糧、招工優先權、廉租房、肉票、油票、較好的教育和醫療福利等;時下有些地方的“農”村户口,則代表法定的承包田、承包地、承包山林、承包草原、廉價宅基地等,都有相應的影子價格。在城鄉一體化最終消除這些影子價格之前,一個户口簿形如境內小“綠卡”,制約了太多人的命運。

中國不少相關小説、電影裏的悲情控訴,至今還是一些人的心理疤痕。 “進城奮鬥一輩子,不如城裏一套老房子。”這説法是指資產價格高漲之下,老一代市民可能坐收崛起紅利,讓來自鄉村的新一代市民望塵莫及。新市民可能比老市民更獨立、更勤奮、普遍學歷更高,但錯過了一班車,就得為上户口的時間差買單,在“房東/房奴”、“兩大階級”(某青年作家語)的鬥爭中處於弱勢。

在一張身份福利清單上算高低,更高福利當然在壟斷性的行業、企業、社會組織那裏。無論是以官營還是民營為背景,壟斷系統如果不是社會所需且受到嚴格控制,一旦形成就多是福窩子、貴賓室、金飯碗。混跡其中者,連一個抄電錶的也可年薪十萬,連一個司機也可攢五六處房產,這一類新聞不能不讓底層民眾垂涎三尺或怒火萬丈,總是成為社會治理難題。

更難的是,一個正常社會沒法承受無政府、多政府亂象,因此政府就成了壟斷中的壟斷,必須具有唯一性。特別是在強勢政府傳統深厚的中國,這唯一性還是加大號。於是官職這種在古代的家譜和牌位上、在現代的歡迎辭和追悼辭裏最不容易漏掉的東西,被注入更多權力,最牽動老百姓苦樂安危,也最可能被逐利者圍獵。

著名的黃炎培延安窯洞之問,就是對這一千古難題的念茲在茲。連官員的外圍親友,也多有潛在的身份估價,進入圍獵者的瞄準鏡,以至一個蔫頭蔫腦的傢伙突然在飯桌上説出某官員三親六故各自的姓名、生日、喜好、住址、住院牀號,歷歷如數家珍,如此民間組織部的工夫不算什麼奇事。一旦社會管制鬆弛,這些官職及衍生的人脈關係,當然最容易惡變出官商聯體的超級身份,從而集聚超級財富。既擺脱民意和官規的政治監督,又規避市場競爭的淘汰,“紅頂商人”們大可左右逢源兩頭通吃。

毛澤東與黃炎培資料圖(圖/人民網)

一個虛擬經濟的成功故事,很容易讓他們失笑。虛什麼擬?“虛擬”的老祖宗就在這裏,根本用不着那些花花哨哨的商業包裝,搞那麼多博士、教授虛張聲勢。蓋一個章就是掏金礦,下一個文就是收樓盤,走走門子就是炒熱乾股,拖腔拉調的官樣文章就是概念經濟項目私募或分紅⋯⋯他們從來看不上髒兮兮的工廠和農場,早就是“空手道”玩家,與當下各種新式“空手道”大可無縫對接,無痛轉型,全面會師。不用懷疑,依某種贏家為王的流行邏輯,超級身份必是有些人最為嚮往的成功魔棍,也是一個健康社會里最值得警覺的禍端。

(四)貸租財富

“消費社會”一詞,是繼“市場社會”、“信息社會”、“知識社會”、“後工業社會”、“數碼社會”、“福利社會”之後,另一種對當下現實的描述。全社會上了市場經濟的戰車,結果之一就是生產力日增,消費常常拖後腿,成為發展短板,屢屢逼得人們喘不過氣來。少消費就是慢發展。不消費就是不發展。因此有條件的要上,沒條件的創造條件也要上,創造消費就是促進和刺激消費的最新舉措。在有些經濟學者眼裏,一個人若不喪心病狂去賣場血拼,不憋出幾個花錢新點子,簡直就是可悲可恥、誤國誤民。

各種強勢促銷和花式促銷應運而生。於是有了“租”賃消費,在傳統的租房和租車之外,在時興的“共享單車”和“共享雨傘”之外,還能租珠寶、租名錶、租手包、租禮服、租古玩、租豪車、租顏值和友情(美女帥哥陪遊或陪訪)⋯⋯奢侈品幾乎應有盡有,構成了一套輕奢主義攻略,滿足很多人的幸福追求和幾分虛榮心——這裏不妨名之為奢租。於是也有了“貸”款消費,相當於給消費加槓桿,與金融交易加槓桿兩相配合,鼓勵超前花錢,鼓勵財務透支,鼓勵一輩子享三輩子的福,享出封面女郎和廣告男模的樣子來。

2008年美國惡名昭昭的“兩房”次貸風暴,重挫西方各國經濟,就是這種錯把借錢當賺錢的後果之一。中國此前各種違規越界的房貸、車貨、消費貸、“校園貸”⋯⋯遠超此前信用卡的超支限額,大多以高消費為目標,甚至變相流入股市和樓市,不僅攪亂社會資金的合理流向,而且把很多當事人推入險境。藉藉借一朝不慎就成了血血血,相關的命案報導時見報端——這裏不妨名之為奢貸。

現金貸(圖/東方IC)

奢貸奢租大舉越過了貸、租的合理度,是把好事辦壞。之所以把這兩件事放在這裏一起説,是因為它們有共同特點,合力助推了一種虛高消費,營構了另一種虛高財富,也是現代財富的另一部分。這也許有利於某些窮小子未勞先富,少勞多富,再不濟也算“擬富”和“仿富”了一把;也許還有利於降低全社會的資源閒置率,讓古奇和寶馬物盡其用——奢侈品行業扶貧有何不好?

不過事情的另一面是,虛高消費超過必要的防火線,就是一種飲鴆止渴,成為經濟運行中巨大的定時炸彈。自古以來由儉入奢易,由奢入儉難。奢貸奢租所撬動的一片繁榮不過是“打白條”經濟,“興奮劑”經濟,最終只可能吞噬勞動的意願和能力,壓垮實業生產。

貸和租的另一個共同特點,是有異於低版本工業時代,呈現出一種“擬有”混同於“所有”的情形。這裏的使用者不必是擁有者,支配權稀釋了所有權。不求為我所有,但求為我所用,這一流行説法使傳統左翼最關切的“所有制”,出現了權益的相對讓渡、相對分解、相對多重性,出現了產權、物權的漂流和“液體化”(凱文·凱利語),一如中國鄉村土地的所有權、承包權、經營權出現相對分離。

這樣下來,奢貸奢租者成了“有產”/“無產”二元標準下的邊緣人,怎麼站位也不對,常有一種不無忐忑的自我幻覺,好像自己什麼都有,又什麼都沒有;或者説,在履約無虞時什麼都有,在資金鍊斷裂時什麼都沒有;在貸租財富膨脹時是小姐心,在貸租財富突然清零時是丫鬟命——不知什麼時候,兩種感受都可能分別極端化,放大社會心理動盪的震幅。

那麼,他們該被放在階級圖譜裏的哪一頭?莫非他們真是在見證“液體化”式的“共產主義”美夢成真?

⋯⋯

新型的財富形態也許還有其他。

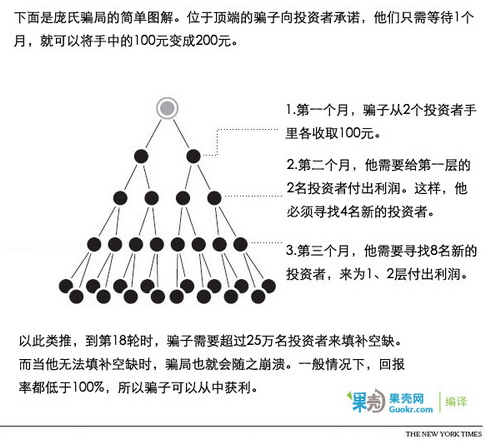

不用説,這些財富形態各有特點,又在實際生活中相互滲透、相互重疊、相互激發、相互借力,共同編織了一幕撲朔迷離的現代化。一個成功的快錢手,從窮光蛋迅速變身大富豪的人生傳奇,街頭小報上多次繪聲繪色描述的那種,通常會提供如下細節:大學文憑或創意文宣(智能財富),外國綠卡或高官好友(身份財富),租來的寫字樓和拉來的可疑貸款(貸租財富),樓市或股市上的盆滿缽滿(金融財富)⋯⋯當事人在這些財富之間巧妙勾兑,然後一個鹹魚翻身進入什麼排行榜,通常被視為天縱奇才的創業寶典。只是小報未提到的是,震驚全球的“龐氏騙局”其實也具有這一故事裏的全部基因。

龐氏騙局簡單圖解(圖/果殼網)

這樣説,並不是説這些財富都是不道德的。事實上,如同勞動者的收成、薪資等傳統財富,新型財富中的一部分,不過是勞動價值的延伸、衍生、轉換、遠期兑換,或本身就是新型勞動的成果,有利於經濟發展,有利於人民。

區分的難點恐怕只是在於:哪裏才是事情的合理度?“脱實向虛”的臨界線在哪裏?每一種財富的異化機制是什麼?新形態財富是怎樣在一種投機自肥的異化過程中,成為了虛擬/虛高的泡沫(或俗稱泡沫財富),成了有毒資產,從來自勞動和服務於勞動,變成了來自剝削和服務於剝削?

二、理解“階級”的方法

任何推論都只是一種概率性描述,“階級”説也如此。説烏龜跑不過兔子(懶兔未必如此),説水被燒至攝氏一百度蒸發(高原區未必如此),説資產階級反對無產階級革命(開明老闆未必如此)⋯⋯都是在一定條件下,針對巨大樣品量的概率性總結,屬於“有規律的隨機事件”(數學家伯努利語)。

因此,這些説法在宏觀上高效,在微觀上低效;針對大數肯定管用,針對個別則相當不靈。這就是概率的“大數定律”。不理解這一點,就會一根筋,一刀切,比如咬定“什麼藤上結什麼瓜”,於是在宏觀和微觀兩端都看走眼,相信豪門裏肯定出不了恩格斯,或相信豪門裏出來的肯定都是恩格斯。事實上,不少中國革命領袖(周恩來、彭湃等)也曾是豪門異數,起碼有過上學讀書的財務條件,因此他們既代表社會中下層利益,又能成為人類浩瀚知識積累、文明積累的傳承者。

青年時期的周恩來

同一根筋的人説話最費力,也很危險。

每一個大活人都豐富而複雜。對烏央烏央的大活人們予以概括歸類,還有點像數學裏的集合論課題。這話的意思是,設定一個滿足條件,相當於確立一種識別口徑,就可篩選出一大批元素,組成一個集合。另設一個滿足條件,也可以另組一個集合,與前一集合的關係或部分交疊、或受其包容、或彼此無關。馬克思無非就是以收入線、所有制、僱傭關係為滿足條件,約定了一個“無產階級”的集合。

這當然並不妨礙人們以新教徒、山區人、大個子、同性戀等其他口徑,約定另一些集合。社會學家韋伯(Max Weber)就另有一根筋。他最重視文化與精神,不贊同經濟決定論,有時候更願意用“地位”一詞置換馬克思的“階級”,另組一個集合。在他看來,所有制沒那麼重要吧,社會分化也許更取決於經濟以外的榮譽、氣質、風習、宗教等。 [4]

這種重腦袋輕肚皮的文化範兒,肯定不能讓餓漢們心服,在大面積貧富對撞時必被棄為書生之見。但誰知道呢,也許在一些社會局部,在某些特定時段,吃飽和沒吃飽的確實可能抱團取暖,氣味相投、惺惺相惜,一如攻城掠地的文化工業一併馴服了大都會中央金融區的大款與屌絲,形成了某種共同文化圈,經交互感染表現出相近的生活風格和輿論偏好。面對這個以證券、網劇、美容為特徵的高尚社區集合,韋伯重返人們記憶,恐怕不是一件難事。

看來“階級”一詞並非處處合用,有時候換成“階層”、“集團”、“羣體”、“關聯圈”等,可能更照顧人們的現實感受。

“無產階級”的集合條件也需要因勢而新。收入線還是重要的,所有制、僱傭關係也還是有效尺度。全球範圍內周扒皮、血汗工廠雖佔比有所減少,但仍大量存在,逼得人們有時想換個説法也改不了口,只能那樣了。不過,把一些胼手胝足帶領鄉親們致富的企業家看成“資”方,倒把一些炒房獲利千萬的單幹户看成“勞”方,這樣説有哪裏感覺不對吧?在高版本現代化圖景中,硬要説“勞動四個月”以下一定這樣,“勞動四個月”以上就一定那樣;硬要説“僱工八人”以下一定這樣,“僱工八人”以上就一定那樣⋯⋯那也太燒腦,太像夢遊,只可能把大家搞崩潰。

當然,取消“階級”説的修正主義同樣可能把大家搞崩潰。因為事實同樣擺在面前:馬克思説的貧富不是一個假問題——儘管貧富關係已不一定完全對應勞資關係;馬克思説的剝削也不是一個假問題——儘管剝削正發生在實業經濟和虛擬經濟等不同層面;馬克思説的“階級鬥爭”更不是一個假問題——儘管鬥爭雙方可能戴上了種族、宗教、文化等面具,或與種族、宗教、文化等矛盾相交集。

怎麼説呢,這些真問題還可反過來問:如果抽去貧富/剝削/階級這一基本面,抽去價值的創造與分配這一基本線索,整個嘩啦啦坍塌的社會認知大廈還剩多少?到那一刻,人們肯定不會驚喜自己腦洞大開,不會覺得普天下從此永享大同,更不會在社會不公面前甘之如飴心花怒放。

現實已發生了巨大變化,還將發生巨大變化。應該説,眼下“階級”不是消失了,只是變化了,成了一種流動的定位,多面的形體,犬牙交錯的局面。若從剝削這一點看,其實不難看出一種新的剝削方式正異軍突起,正蔚為大勢,通常在經濟“脱實向虛”的臨界線周圍滑動,以雙虛(虛擬/虛高)財富為大殺器,力推金融財富、智能財富、身份財富、貸租財富的惡變,正在實現對民眾最瘋狂、最兇險、最快捷、最全面、最大規模的洗劫。

亞洲1997年金融危機,整個西方2008年以來的經濟連環地震⋯⋯不過是最早的幾個血腥屠場。俄羅斯的“休克”崩潰也與之部分有關。那些厭勞動、不勞動、反勞動、滅勞動的洗劫者,玩的就是以虛博實,以懶搏勤,以偽搏誠,力圖用大大小小的“龐氏騙局”亂中取勝輕取天下。他們庶幾乎已形成一個投機自肥階級,或叫“快錢”階級,或叫“快錢”資產階級——其危害遠超其他剝削者。

説到這裏的“快”,任何實業其實都是“快”不了的,哪怕科學和文藝也從來是欲速不達。從業者即便偶有靈感奇蹟,有頓悟天機和一通百通,但靈感無不以長期的學習、實幹、試驗、挫折、經驗積累、外部條件準備為前提,以艱難的摸爬滾打和嘔心瀝血為前提,總體上説快不到哪裏去。相比之下,“快錢”階級的剝削性就表現為,取消前提摘果子,刪除過程跳龍門,偏偏要圖一個不勞而獲——哪怕他們走門子、耍心機、到處陪客、深夜灌單也很像“勞動”,不一定比別人消耗汗水與卡路里少。一個卡路里測量表眼下看來已不足以區分勞動與剝削。

參與“快錢”剝削的羣體,即主要收入來源於“快錢”的那種,雖以金融寡頭/腐敗官僚/文化奸商三位一體為核心,卻含有大富的、小富的、未富的各類,有受僱的、自僱的、少僱的、多僱的各類,是一種超越舊式階級圖譜的新型集合。就個人而言,他們不一定是惡棍,冒出些解囊救災或跳河救人的事蹟完全可能。

鄰居王老頭就曾是個好所長、好校長,光鮮出眾的名校出身,只是十多年來沉浮於股海,一直炒到自家停用熱水器(節省電費)、停用冰箱(無鮮可保)、老婆夏天上街也捨不得喝一瓶礦泉水的絕境——是不是很像“無產階級”?但恰恰是他,連做夢也一心盼望華爾街的黃金萬兩殺過來託市救民,做夢也盼望國家全面棄防,以便他簞食壺漿喜迎王師,扭秧歌踩高蹺歡慶解放。他的後半輩子相當於一部盼解放、求解放、相信解放的敵後鬥爭史,不相信在自由和公平的股市規則下,他與華爾街大亨們就不是一家人。為此他同一個個老同學、老同事、老親戚鬧翻也在所不惜。

千萬個王老頭、準王老頭就這樣構成“快錢”體系最理想的龐大底部和海量末端,直到他們最終被鯨吞之前,也無比堅定地羨慕、認同、跟從、相信資本大鱷。為了做到這一點,為了持續不斷提供這種最美好的底部和末梢,贏家們肯定知道,保持文化洗腦必不可少,行政權力或明或暗的出手必不可少。

因此,就某種經濟、政治、文化的全方位蜕變而言,就一種機制和心態而言,“快錢”必是人間大惡。“快錢”黨與實業黨的兩種心理邏輯幾乎一開始就形如水火,蓄聚不同的衝動導向:

其一,後者無論面對多少同行競爭,從總體上説,全社會的大多數人越富,購買力越強,自己的銷售空間就越可能大,做實業就越有戲。而前者無論面對多少同行競爭,從總體上説,全社會的大多數人越虧,越是損兵折將爛手爛腳,自己的贏面就越可能大;這包括實業經濟越是一片片熄火停擺,那裏的血庫越被抽乾,待大量社會遊資避冷就熱,自己的行情拉昇就越有充足銀彈。

其二,後者覺得全社會大多數人越智,越洞明,越神清氣爽求真務實,市場公平就越有保障,好產品和好服務就越有出路;而前者覺得全社會大多數人越愚,越虛妄,越六神無主人云亦云,自己忽悠做局的機遇就越可能多,“剪羊毛”的收益就越可能大。換句話説,出於一種下意識的本能反應,出於一種在商言商的硬道理,後者也必是文化建設的受益者和促進者,而前者必是文化敗壞的受益者和促進者。

這難道不是一種階級鬥爭?在這裏,幾乎用不着道德評價出場——前者的掠奪性、寄生性、反社會性、還有隱秘的腐蝕性,已不難辨別。

弱肉強食“叢林法則”反覆上演的歷史中,又一場抗爭大戲已經開場。這也意味着,“快錢”資產階級從反面催生的實業界公約數,勞動者公約數,作為當下最大的兩個文明公約數交疊,作為“人民”的最新定位,正呼之欲出。

只是很多當事人對此可能無所意識。

或不知如何言説。

毛澤東在《中國社會各階級的分析》一文中,曾依據中國的實際情況,提出了“民族資產階級”新概念,將其納入革命統一戰線,據説成了後來國旗上四顆小星之一。

不用説,給那些長袍馬褂、西裝革履者“星”級待遇,送温暖,講友誼,説説唐詩宋詞,似乎背離馬克思主義原教旨,在有些人眼裏必是右派行徑(托洛茨基就是這樣看的)。抗日戰爭時期,共產黨連地主階級也不打擊了,只是提出改良的“減租減息”,以便與老財們同舟共濟聯手對外,在有些人看來更是嚴重的修正主義,跌破了鐮刀斧頭的原則底線。其實,在多種矛盾中抓住“主要的矛盾和主要矛盾的方面”,“牽牛牽住牛鼻子”(毛澤東語),正是革命過程中正常的生動活潑與善謀善成,是一切實踐者的當家本領。

具體情況得具體分析。不同情況得有不同言説。身處一個半殖民地國度(馬克思從未待過),當年面對外強資本獨霸,泛泛地談資產階級無異於浪費時間。實踐者提出“買辦階級”、“買辦資產階級”就對了,就能牽住牛鼻子,就摸準了脈,能與人們的實際感受豁然貫通。

身處一種專制主義官本位積習甚深的國度(馬克思也從未待過),當年面對官僚資本坐大,泛泛地談資產階級就不過是隔靴搔癢文不對題。實踐者搗騰出一個“官僚階級”、“官僚資產階級”也就對了,就找到了最清晰對焦點,找到了最佳突破口,能把更多的積極因素團結起來,把人們更多的日常感覺、切身經歷、街談巷議、知識解讀、羣體情緒都調動起來,凝聚起來,實現最高效率的社會動員。在這一點上,真正的馬克思主義者一直最瞧不起馬克思復讀機,最不願模仿復讀機的腔調。

很多往事足以成為後人的啓迪。

註釋:

[1] 國際慈善組織樂施會(Oxfam):《99%民眾的經濟》,2017年1月16日。

[2] 引自《經濟導刊》2016年第6期張雲東文。

[3] 理查德·佛羅里達:《創意階層的崛起》,司徒愛勤譯,中信出版社2010年版。

[4] 比如他認為歐洲現代史中更取決定性作用的,是超越階級的新教/天主教差異。參見馬克斯·韋伯:《新教倫理與資本主義精神》,於曉、陳維綱等譯,生活·讀書·新知三聯書店1987年版。

(本文出自文化縱橫雜誌“改革開放四十週年”專題,觀察者網已獲授權轉載)