美國受兒童創傷影響最嚴重的州 - 彭博社

Mimi Kirk

一個家庭在加利福尼亞州的聖昆廷州立監獄探訪後告別。擁有一個被監禁的父母是美國兒童創傷中較為常見的形式之一。露西·尼科爾森/路透社在上週的 佛羅里達州帕克蘭的校園槍擊事件後,年輕的倖存者經歷了一種變得過於熟悉的常規: 危機顧問被派遣,舉行了悼念活動和葬禮, 地方官員辯論 如何處理大屠殺的物理後果:檢查學校的建築並決定何時(以及是否)重新開放校園上課。心理創傷的影響可能更難評估。在遭受創傷性暴力的孩子中,事件發生後短期症狀包括注意力集中困難、情緒管理問題和人際關係的協商困難。兒童創傷的影響也 在生活中後期顯現:作為成年人,目睹暴力的兒童更可能遭受抑鬱、處理藥物濫用問題和與肥胖作鬥爭。

一個家庭在加利福尼亞州的聖昆廷州立監獄探訪後告別。擁有一個被監禁的父母是美國兒童創傷中較為常見的形式之一。露西·尼科爾森/路透社在上週的 佛羅里達州帕克蘭的校園槍擊事件後,年輕的倖存者經歷了一種變得過於熟悉的常規: 危機顧問被派遣,舉行了悼念活動和葬禮, 地方官員辯論 如何處理大屠殺的物理後果:檢查學校的建築並決定何時(以及是否)重新開放校園上課。心理創傷的影響可能更難評估。在遭受創傷性暴力的孩子中,事件發生後短期症狀包括注意力集中困難、情緒管理問題和人際關係的協商困難。兒童創傷的影響也 在生活中後期顯現:作為成年人,目睹暴力的兒童更可能遭受抑鬱、處理藥物濫用問題和與肥胖作鬥爭。

美國校園槍擊事件是一種相對少見的兒童創傷——儘管比以前少了。但是,許多其他可能導致持久心理傷害的經歷,如父母入獄和經濟困難,相對較為常見。實際上,來自兒童趨勢的最新報告顯示,幾乎一半的美國兒童經歷過至少一次潛在的創傷性“逆境兒童經歷”,或稱ACE。

美國校園槍擊事件是一種相對少見的兒童創傷——儘管比以前少了。但是,許多其他可能導致持久心理傷害的經歷,如父母入獄和經濟困難,相對較為常見。實際上,來自兒童趨勢的最新報告顯示,幾乎一半的美國兒童經歷過至少一次潛在的創傷性“逆境兒童經歷”,或稱ACE。

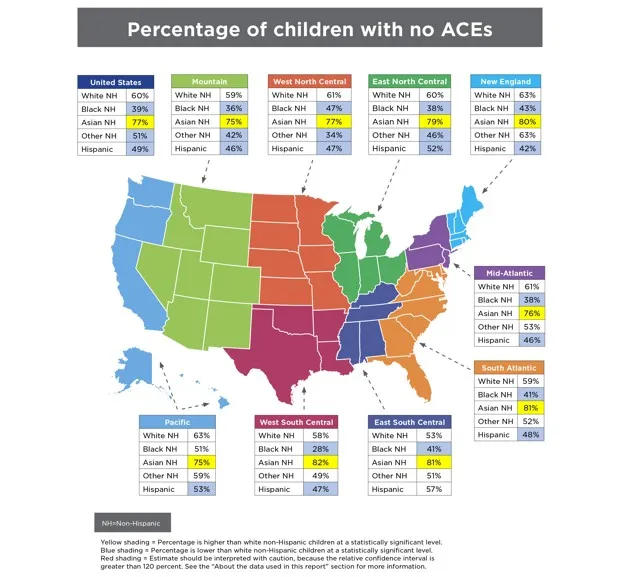

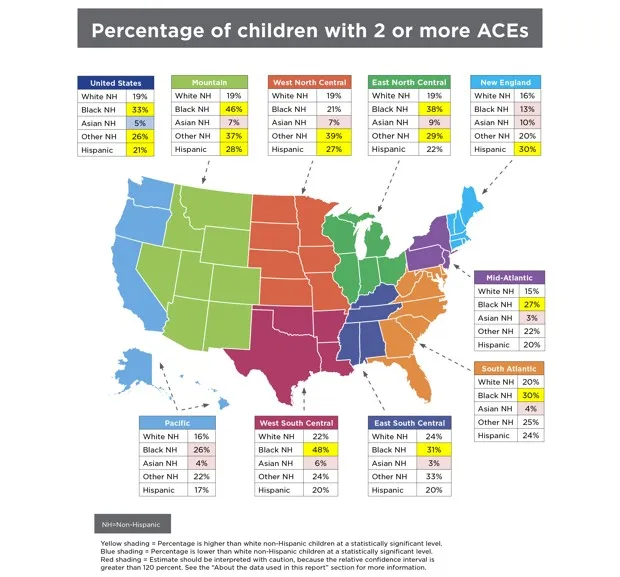

彭博社城市實驗室隨着鄉村醫院關閉產科病房,城市醫院也隨之而來倫敦的奧運遺產如何重塑被遺忘的東區香港的舊機場成為城市房地產痛苦的象徵來自過去的響亮警告:與汽車共存在“全國、各州及按種族或民族劃分的逆境兒童經歷的流行情況”中,作者範妮莎·薩克斯和大衞·穆爾菲使用2016年國家兒童健康調查的數據來確定哪些17歲及以下的兒童更可能經歷創傷,以及這些兒童的居住地。

他們查看了關於八個ACE的數據:

- 父母離婚或分居

- 父母去世

- 父母入獄

- 家庭中成年人之間的暴力

- 鄰里暴力的受害者或目擊者

- 與精神病成年人同住

- 與有藥物濫用問題的人同住

- 經常經歷經濟困難,例如家庭難以負擔食物和住房

Sacks指出,ACE並不僅限於這一組,並且隨着學者們對創傷的理解不斷加深,它們也在不斷變化。例如,經歷鄰里暴力和無家可歸以前並不被視為ACE;現在被視為ACE。一些研究人員呼籲將種族主義也列為ACE之一。但有一點是明確的:一個孩子經歷的ACE越多,而不是某一個特定的ACE,他們將來面臨困難的可能性就越大。

如果一個孩子的生活中只有一個關心和信任的成年人,研究表明,這種關係可以緩衝創傷的影響。美國兒童經歷的最普遍的ACE是經濟困難和父母或監護人的離婚或分居。在全國範圍內,每十個孩子中就有一個經歷過三個或更多的ACE。馬里蘭州、馬薩諸塞州和明尼蘇達州沒有ACE的兒童最多,而在亞利桑那州、阿肯色州、蒙大拿州、新墨西哥州和俄亥俄州,甚至有七分之一的兒童經歷過三個或更多的ACE。阿肯色州的ACE最多,56%的兒童經歷過至少一個,而明尼蘇達州的ACE最少,為37%——這仍然超過了該州兒童的三分之一。

雖然薩克斯表示很難確定導致各州之間如此明顯差異的原因,但有一個因素突出:一些擁有最多不良童年經歷(ACEs)的州也是兒童貧困率較高的州。儘管薩克斯和墨菲沒有研究城市和農村兒童之間的差異,但2011-2012年國家兒童健康調查發現農村兒童經歷不良童年經歷的可能性高於城市兒童,這在一定程度上是因為農村兒童更可能生活在貧困中,而不是他們的城市同齡人。

種族也是兒童經歷不良童年經歷的強有力指標。“在我們觀察的幾乎所有州組以及全國範圍內,白人和亞裔兒童的不良童年經歷發生率最低,而黑人和西班牙裔兒童往往最高,”薩克斯説。從數字上看,這意味着61%的黑人兒童、51%的拉丁裔兒童、40%的白人兒童和23%的亞裔兒童經歷過至少一次不良經歷。

由兒童趨勢提供在經濟困難和離婚或分居之後,白人兒童最有可能經歷與精神疾病患者或藥物濫用者同住,而對於黑人兒童來説,父母入獄是下一個最常見的不良童年經歷。非裔美國兒童也是最有可能經歷父母或監護人去世的。對於西班牙裔兒童來説,下一個最常見的不良童年經歷是與藥物濫用者同住和父母入獄。

由兒童趨勢提供在經濟困難和離婚或分居之後,白人兒童最有可能經歷與精神疾病患者或藥物濫用者同住,而對於黑人兒童來説,父母入獄是下一個最常見的不良童年經歷。非裔美國兒童也是最有可能經歷父母或監護人去世的。對於西班牙裔兒童來説,下一個最常見的不良童年經歷是與藥物濫用者同住和父母入獄。

最後一次兒童健康調查是在2011-2012年進行的,但ACE統計數據保持相對一致。“這令人感到沉重,”薩克斯説。“有三個或更多ACE的兒童比例持續存在,尤其令人擔憂,因為我們知道多次經歷與一系列負面結果相關。”

為了更好地應對這一嚴峻問題,美國兒科學會呼籲兒科醫生對年輕患者進行潛在創傷經歷的篩查,甚至 發佈指南來説明如何進行篩查。篩查可以包括尋找壓力跡象,例如反覆出現的噩夢或思維,或通過遊戲重現創傷。兒童也可能表現得內向或心不在焉。“老師會告訴家長[他們的孩子]在課堂上似乎恍惚,”斯坦福大學兒童心理學家希利特·克萊特 告訴NPR。

兒童趨勢提供兒科醫生、社會工作者或其他與兒童合作的專業人員可以將他們識別為面臨ACE困擾的家庭轉介到適當的服務,例如幫助父母心理健康的顧問或申請食品援助的相關辦公室。但還有另一種或許更直接的幫助方式:如果一個孩子生活中有一個關心和信任的成年人, 研究表明這種關係可以緩衝創傷的影響。

兒童趨勢提供兒科醫生、社會工作者或其他與兒童合作的專業人員可以將他們識別為面臨ACE困擾的家庭轉介到適當的服務,例如幫助父母心理健康的顧問或申請食品援助的相關辦公室。但還有另一種或許更直接的幫助方式:如果一個孩子生活中有一個關心和信任的成年人, 研究表明這種關係可以緩衝創傷的影響。

打破ACEs的循環是關鍵。當一個父母經歷了大量的ACEs時,他們的孩子也很可能會經歷這些——通常是相同的,比如抑鬱或物質濫用。而研究甚至表明當女性在懷孕期間經歷有毒壓力時,這就像一種產前ACEs,干擾胎兒發育,並對後來的生活結果產生負面影響,比如教育成就和收入。“當兒科醫生在篩查孩子時,”薩克斯説,“他們實際上是在篩查家庭。”

大多數兒科醫生並不定期篩查ACEs。但薩克斯對此持樂觀態度,因為立法者和政策制定者——無論是在州、縣還是市級——越來越呼籲提高對青少年創傷的認識。截止2017年,20個州已經通過或正在審議提到ACEs的立法,包括為研究和預防社會問題(如阿片類藥物成癮)撥款的法案。“人們越來越意識到這些經歷是一個非常重要的公共衞生問題,”薩克斯説。

隨着帕克蘭的潛在政策影響持續擴散,越來越多的關注ACEs表明,兒童創傷的長期影響——無論是來自學校槍擊事件等可怕事件,還是來自貧困、飢餓和無家可歸的長期暴露——都需要成為對話的一部分。