通勤模式能否改善選舉地圖? - 彭博社

bloomberg

賓夕法尼亞州當前的選區劃分與州最高法院在二月份發佈的新地圖之間的“埃爾布里奇評分”差異表明,當前的地圖將該州劃分為與通勤社區不太匹配的區域。加雷特·達什·尼爾森大家都知道,選區劃分不公是壞事,因為它不公平地傾斜了政治局勢。除了不成比例的選舉結果外,選區劃分不公的地圖也令人反感,因為那些形狀像螺旋或鑷子的奇怪、扭曲的投票區根本與我們實際生活的相關地理單位不相符。人們對各種地理實體有情感和政治上的依附:像州和城市這樣的管轄區,以及像灣區或阿巴拉契亞這樣的文化區域。但誰會自豪地介紹自己是NH-02的居民,或者在身上紋上TN-03的輪廓呢?

賓夕法尼亞州當前的選區劃分與州最高法院在二月份發佈的新地圖之間的“埃爾布里奇評分”差異表明,當前的地圖將該州劃分為與通勤社區不太匹配的區域。加雷特·達什·尼爾森大家都知道,選區劃分不公是壞事,因為它不公平地傾斜了政治局勢。除了不成比例的選舉結果外,選區劃分不公的地圖也令人反感,因為那些形狀像螺旋或鑷子的奇怪、扭曲的投票區根本與我們實際生活的相關地理單位不相符。人們對各種地理實體有情感和政治上的依附:像州和城市這樣的管轄區,以及像灣區或阿巴拉契亞這樣的文化區域。但誰會自豪地介紹自己是NH-02的居民,或者在身上紋上TN-03的輪廓呢?

彭博社城市實驗室隨着鄉村醫院關閉產科病房,城市醫院也隨之而來倫敦的奧運遺產如何重塑被遺忘的東區香港的舊機場成為城市房地產痛苦的象徵來自過去的響亮警告:與汽車共存為了量化選區劃分不公的政治不公平性,我們可以統計黨派人口統計數據並查看選舉結果。然而,測試地圖與人類地理模式的匹配程度要困難得多。儘管許多州要求選區劃分過程尊重所謂的“利益共同體”,但如何定義和劃定這些共同體仍然是一個懸而未決的問題,因此這些要求很少施加法律效力。

追蹤社區的地理結構的一種方法是觀察將地方連接在一起的網絡。而一種既特別重要又相對容易測量和繪製的網絡類型是通勤模式。在網絡研究中,“社區”被定義為一組彼此之間連接相對密集、而與外部連接相對較弱的對象。儘管這個定義比我們社會和政治概念中的“社區”要薄弱得多,但它具有可測量的優點。

為了紀念選區劃分的名字來源,前馬薩諸塞州州長埃爾布里奇·蓋瑞,我稱之為“蓋瑞分數”。因此,測量網絡的社區結構與投票區劃分的指定社區相比,可以為我們提供一種檢查選舉地圖是否保留“利益社區”的方法。從這個角度來看,一個“好的”地圖會盡可能將通過通勤網絡連接的區域保持在同一個選區內。相反,一個“壞的”地圖則會切割通勤區域,破壞城市,並從彼此連接相對較少的地方構建選舉區。

網絡科學家開發了一種稱為“模塊性”的統計量,用於衡量提議的劃分與網絡內部連接結構的匹配程度。在這種情況下,可以將其視為在單個選區邊界內保持的通勤次數與跨越選區邊界的通勤次數之間的比率。為了紀念選區劃分的名字來源,前馬薩諸塞州州長 埃爾布里奇·蓋瑞,我稱之為“蓋瑞分數”(選舉邊界與可識別地理的相似性)。

我使用了一個包含數百萬通勤數據集——與我的同事阿拉斯代爾·雷(Alasdair Rae)一起重新繪製美國通勤“超級區域”地圖的同一個數據集——來比較國會地圖。我發現國會選區與由相互連接的城市、郊區和農村地區組成的通勤區域之間存在巨大的差異。五個最佳州——堪薩斯州、印第安納州、愛荷華州、肯塔基州和田納西州——都擁有相對均勻的人口分佈和中等規模的城市中心,這些城市中心之間的距離分佈較遠。這在某種程度上是合乎直覺的。由於美國國會選區的人口標準化在大約70萬人左右,最容易劃分為公平選區的州將是那些已經大致分為每個約70萬人通勤區的州。

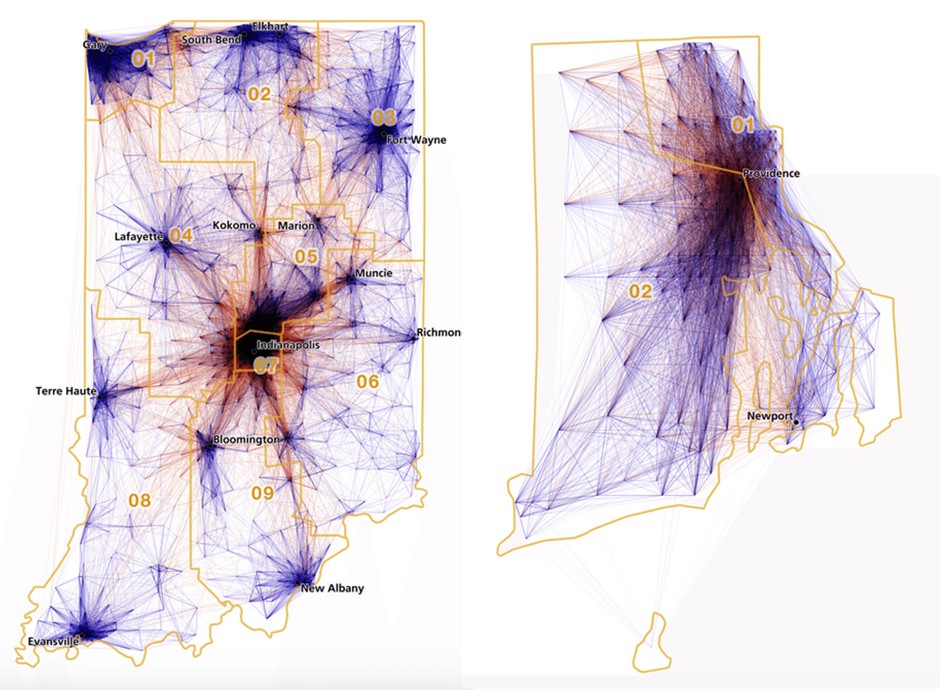

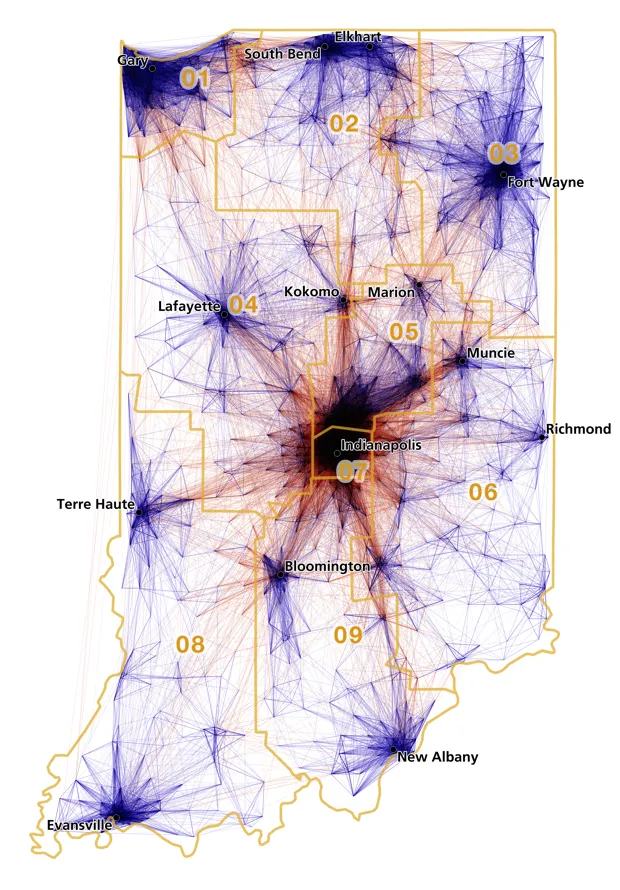

作為一個例子,下面的地圖顯示了印第安納州的通勤流(僅包括在州內開始和結束的通勤)以及該州的國會選區。你可以看到每個選區都包圍了一組相對獨立的通勤,通常圍繞着該州的主要城市。通勤如果在同一選區內開始和結束則標記為紫色,如果跨越選區則標記為橙色——在這裏,你再次看到一張在保持通勤在選區邊界內方面做得相當不錯的地圖。

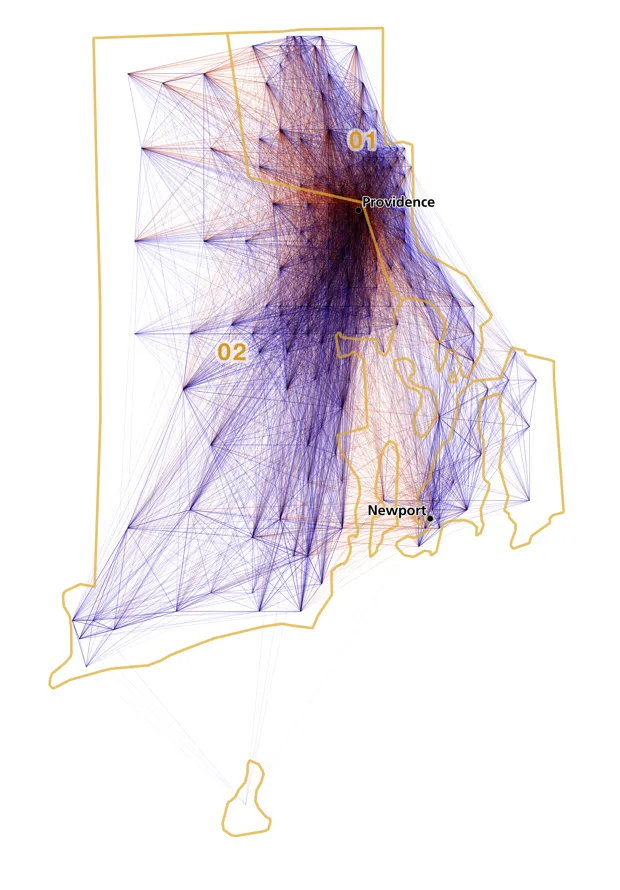

加雷特·達什·尼爾森與這些相對均勻劃分、主要位於中西部的州相比,五個最差的州——羅德島、夏威夷、新罕布什爾州、愛達荷州和內華達州——都以異質地理和難以控制的城市集羣為特徵。例如,羅德島的兩個國會選區之間的邊界正好穿過普羅維登斯市的中心。在愛達荷州,博伊西市的市中心位於第二選區,但該市人口眾多的西部郊區大部分位於第一選區。在這些情況下,正如羅德島的地圖所示,很多通勤者生活和工作在選區邊界之外。

加雷特·達什·尼爾森與這些相對均勻劃分、主要位於中西部的州相比,五個最差的州——羅德島、夏威夷、新罕布什爾州、愛達荷州和內華達州——都以異質地理和難以控制的城市集羣為特徵。例如,羅德島的兩個國會選區之間的邊界正好穿過普羅維登斯市的中心。在愛達荷州,博伊西市的市中心位於第二選區,但該市人口眾多的西部郊區大部分位於第一選區。在這些情況下,正如羅德島的地圖所示,很多通勤者生活和工作在選區邊界之外。

加勒特·達什·尼爾森那麼,為什麼那些最臭名昭著的選區劃分州,比如賓夕法尼亞州和北卡羅來納州,沒在埃爾布里奇評分的底部呢?因為美國的各州之間差異很大——有些州大、規則且均勻分佈,而其他州則有不均勻的人口和城市發展的集中——因此很難在不同州之間比較這個評分。因此,更有用的是在一個州內測試多個提議的地圖。通過保持一個州的基礎地理不變,我們可以看到一個提議的地圖如何適合該州由通勤連接定義的“利益共同體”。

加勒特·達什·尼爾森那麼,為什麼那些最臭名昭著的選區劃分州,比如賓夕法尼亞州和北卡羅來納州,沒在埃爾布里奇評分的底部呢?因為美國的各州之間差異很大——有些州大、規則且均勻分佈,而其他州則有不均勻的人口和城市發展的集中——因此很難在不同州之間比較這個評分。因此,更有用的是在一個州內測試多個提議的地圖。通過保持一個州的基礎地理不變,我們可以看到一個提議的地圖如何適合該州由通勤連接定義的“利益共同體”。

例如,賓夕法尼亞州當前的選區劃分地圖與州最高法院在二月份發佈的新地圖之間的埃爾布里奇評分差異,令人信服地表明當前的地圖將該州劃分為與基於通勤的社區不太匹配的區域。劃分地圖的評分僅為0.58;相比之下,州最高法院的地圖評分為0.65,而另一個提議的公平地圖評分為0.66。

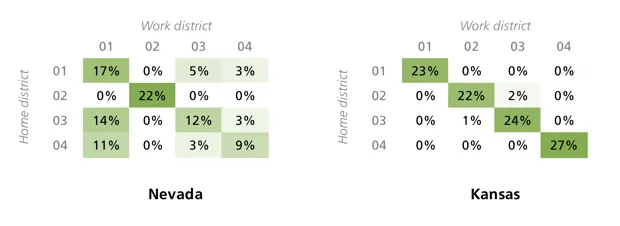

試圖將選區與“利益共同體”的實際地理相匹配,面臨着一些關於我們重視什麼的複雜選擇。另一種在圖表而非地圖上展示相同測量的方法是製作一個州的選區矩陣,並計算每個單元格中每個選區之間的通勤次數。在一個完美(且不可能實現)的選區劃分方案中,所有的通勤都將位於矩陣的對角線上,因為它們將在同一個選區內開始和結束。下面的兩個圖形展示了在兩個各有四個國會選區的州中,這種情況是如何表現的:內華達州,評分最差的州之一,以及堪薩斯州,評分最好的州之一。每個單元格中的數字代表該州總通勤次數的百分比。在堪薩斯州,幾乎每個人都在同一個國會選區內生活和工作。相比之下,在內華達州,很多人住在一個選區而在另一個選區工作——這是由於富含就業機會的拉斯維加斯位於其自己的NV-01選區,而該市的郊區則位於NV-03和NV-04。

加勒特·達什·尼爾森重要的是要指出,通勤連接和完全構成的“利益共同體”之間存在着巨大的概念飛躍。畢竟,通勤網絡不包括那些不在勞動力市場中的人。而且它們完全忽視了許多將地方聯繫在一起的最重要的連接,比如友誼、家庭網絡、文化紐帶或生態流動——更不用説那些使地方和政治共同體感覺凝聚在一起的許多更主觀、不可測量的力量。

加勒特·達什·尼爾森重要的是要指出,通勤連接和完全構成的“利益共同體”之間存在着巨大的概念飛躍。畢竟,通勤網絡不包括那些不在勞動力市場中的人。而且它們完全忽視了許多將地方聯繫在一起的最重要的連接,比如友誼、家庭網絡、文化紐帶或生態流動——更不用説那些使地方和政治共同體感覺凝聚在一起的許多更主觀、不可測量的力量。

試圖將選區與“利益共同體”的生活地理相匹配,會面臨一些關於我們重視什麼的複雜選擇。如果你有興趣改革住房市場或重新劃定交通管理局的管轄區,那麼遵循通勤區域的地理是非常有意義的。相反,如果你的主要目標是在聯邦層面平衡黨派關係並使選舉更具競爭性,那麼選區不一定要遵循功能地理。事實上,情況可能正好相反,因為美國人越來越傾向於聚集在政治觀點相似的地理區域。

例如,哪種情況更可取?在一個地理上連貫的選區中與許多有共同利益的人一起投票,還是在一個沒有任何地理意義但民主黨和共和黨混合均勻的選區中投票?要回答這個問題,你必須考慮許多其他價值觀,比如:我們的代表是否應該代表特定地點的社區(在這種情況下,將選區邊界與人類地理相匹配至關重要),還是他們只是代表一個國家政治黨的利益(在這種情況下,保護地方社區可能就不那麼重要)?

這是一個意識形態和哲學問題,大多數關於選區劃分的辯論都忽略了這一點。我們可能知道什麼是糟糕的選舉地圖,但什麼是好的選舉地圖則更難以定義。