巴爾的摩馬丁·路德·金大道的破碎夢想 - 彭博社

Tanvi Misra

社區組織者約翰·科默在馬丁·路德·金大街前反思西巴爾的黑人民眾所面臨的問題。坦維·米斯拉/城市實驗室那是2015年5月2日——弗雷迪·格雷因在 警方拘留中受到的脊椎損傷去世後的兩週,巴爾的摩的多個地區在憤怒中爆發,已經過去六天。

社區組織者約翰·科默在馬丁·路德·金大街前反思西巴爾的黑人民眾所面臨的問題。坦維·米斯拉/城市實驗室那是2015年5月2日——弗雷迪·格雷因在 警方拘留中受到的脊椎損傷去世後的兩週,巴爾的摩的多個地區在憤怒中爆發,已經過去六天。

約翰·科默正在麥庫洛公寓旁邊開車,這個公共住房綜合體是他七年前與當地非營利組織 馬里蘭社區聯合開始在巴爾的摩為種族正義而組織的地方。

在那裏,他看到一排裝甲悍馬車, 國民警衞隊士兵從車頂探出頭來——在那明亮的藍天和雲朵點綴的日子裏,這一幕令人震驚。為了到達發生騷亂的城市西北社區,士兵們沿着馬丁·路德·金大街行駛,然後在麥庫洛街轉彎。科默覺得,他們走了一條以民權偶像命名的路線,真是諷刺。就好像他們在試圖傳達某種信號。

在那裏,他看到一排裝甲悍馬車, 國民警衞隊士兵從車頂探出頭來——在那明亮的藍天和雲朵點綴的日子裏,這一幕令人震驚。為了到達發生騷亂的城市西北社區,士兵們沿着馬丁·路德·金大街行駛,然後在麥庫洛街轉彎。科默覺得,他們走了一條以民權偶像命名的路線,真是諷刺。就好像他們在試圖傳達某種信號。

彭博社城市實驗室倫敦的奧運遺產如何重塑被遺忘的東區香港的舊機場成為城市房地產痛苦的象徵來自過去的響亮警告:與汽車共存古根海姆在沙漠中崛起,阿布扎比變身為外籍人士中心“很多居民説,自從馬丁·路德·金被刺殺以來,他們沒有見過這樣的事情,”他在我們站在馬丁·路德·金街和富蘭克林街的拐角時告訴我,談到那個春天的騷亂。

這是一個章魚般的交叉口,馬丁·路德·金街是最粗的觸手,南北蜿蜒穿過西巴爾的摩:南行交通有三條車道,中間是一個寬闊的中央隔離帶,北行交通也有三條車道。在一個星期天下午,間歇性的交通流動在寬闊的林蔭大道上湧動。兩個高中生“擦窗男孩”在這段路上巡邏,趁紅燈時在三車道的車隊中清洗擋風玻璃賺取幾美元。乞討者在支撐美國40號橋的支柱後面出現,橋上載着駛過馬丁·路德·金街的車輛。我們距離弗雷迪·格雷曾經居住的地方大約5分鐘車程,距離巴爾的摩遊客眾多的內港區域又大約5分鐘。

馬丁·路德·金街的西側曾經是墨菲住宅項目,科默的朋友威廉·米勒 Jr.,也就是“玉米麪包”,在這裏長大。他自己曾是一個擦窗男孩,在1996年因暴力罪被捕,隨後在監獄中度過了17年。高層住宅大樓在1999年被拆除;現在取而代之的是一個修剪整齊的死衚衕,裏面有混合收入的開發項目。但就在它後面的一兩條街上,是一片片大多數空置的房屋,燒焦的外立面和破碎的門口。

在MLK的東側,遠處我們看到了馬里蘭大學巴爾的摩校區的背面,改建的閣樓風格公寓和市中心的辦公大樓。前景是果園花園公寓,一個低層花園式單元的綜合體——根本不是一座豪華建築,但對米勒來説,它似乎仍然離他成長的地方有好幾英里。

“你知道,這只是牆的另一邊,”米勒説。“他們的父母有工作;就這麼説吧。”

威廉·米勒 Jr.,又名“玉米麪包”,在MLK和富蘭克林的拐角處,穿着一件描繪墨菲家園的襯衫。坦維·米斯拉/城市實驗室在田納西大學,地理學家 德里克·奧爾德曼 自1990年代末以來一直在記錄以馬丁·路德·金 Jr. 命名的街道。2017年12月,他和他的同事賈娜·卡斯珀森統計了41個州、華盛頓特區和波多黎各的955條這樣的道路。不出所料,約80%的街道位於南方。早在2015年,奧爾德曼告訴我,根據對人口普查數據的有限審查,這些街道大多數往往貧窮且隔離。

威廉·米勒 Jr.,又名“玉米麪包”,在MLK和富蘭克林的拐角處,穿着一件描繪墨菲家園的襯衫。坦維·米斯拉/城市實驗室在田納西大學,地理學家 德里克·奧爾德曼 自1990年代末以來一直在記錄以馬丁·路德·金 Jr. 命名的街道。2017年12月,他和他的同事賈娜·卡斯珀森統計了41個州、華盛頓特區和波多黎各的955條這樣的道路。不出所料,約80%的街道位於南方。早在2015年,奧爾德曼告訴我,根據對人口普查數據的有限審查,這些街道大多數往往貧窮且隔離。

巴爾的摩的馬丁·路德·金 Jr. 大道並不是個例。它同樣標誌着金的夢想與其所經過社區面臨的現實之間仍然存在的距離。但這條街道不僅僅是一個象徵:這是一條大約1.5英里長的六車道幹道,環繞着巴爾的摩市中心,向南連接到95號州際公路,然後在城市中點的北側重新加入城市的舊街道網。它在西巴爾的摩大多數黑人居民之間——這些家庭正在應對根深蒂固的貧困、嚴厲的警務、鉛中毒的影響,以及阿片類藥物成癮危機——與位於街道另一側的城市中心經濟活動之間形成了真正的物理障礙。這是一個經典的“邊界真空。”

“[它的名字]掩蓋了實際街道本身作為城市種族隔離的主要標誌的方式,”勞倫斯·布朗説,他是摩根州立大學的一名教授,研究流離失所和黑人社區投資不足的影響。“巴爾的摩的馬丁·路德·金大道基本上在市中心/市區和黑人西巴爾的摩之間劃定了一個邊界。”

以下是由位置智能公司ESRI為CityLab製作的兩張地圖。第一張地圖顯示了與馬丁·路德·金大道相鄰的普遍種族羣體在普查區的分佈。綠色區域主要是非裔美國人,粉色區域主要是白人;顏色越深,比例越高。第二張地圖顯示了家庭收入,深藍色標記着更高的富裕水平。明亮的黃色線是馬丁·路德·金大道。

與許多美國城市一樣,現代巴爾的摩的街道設計反映了20世紀中葉美國生活中充滿種族色彩的決策過程。從1930年代開始,巴爾的摩的規劃者——一個擅長開創“紅線”住房實踐的城市——開始設計一張城市高速公路網絡。這些高速汽車路線有兩個目的:一是儘可能快地將日益增長的白人郊區居民送往市中心的工作,二是“貧民區清理”——這往往與居住在這些地區的人的種族關係更大,而不是住房的質量。

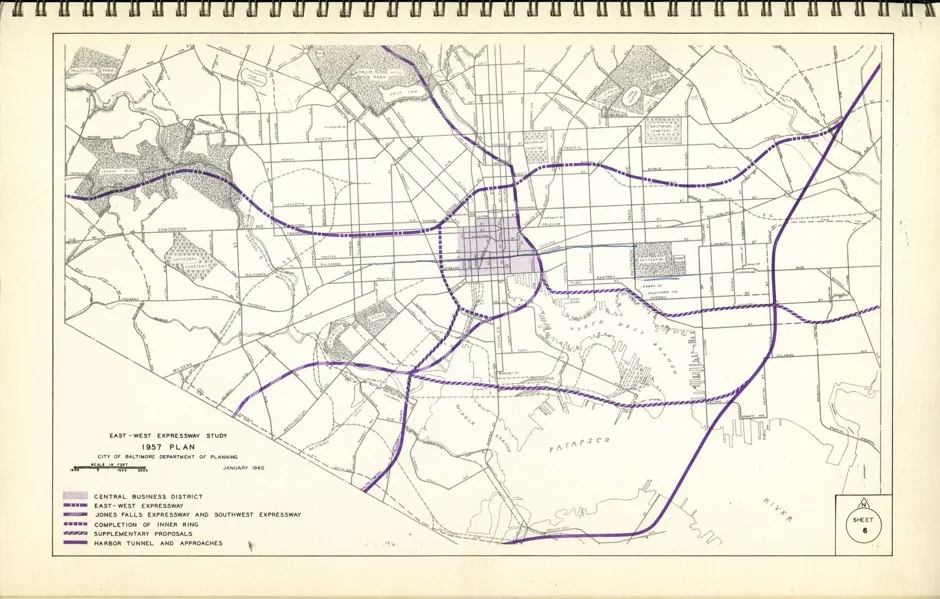

在1957年,艾森豪威爾總統開啓了聯邦公路資金的洪流,巴爾的摩考慮了以下公路計劃。

東西快速公路研究1957計劃。感謝約翰霍普金斯大學謝里丹圖書館的數字存儲庫JScholarship“他們就像,‘好耶,免費錢!我們要建這條公路——這會很棒,’”西雅圖大學的歷史學家艾米莉·利布(也是CityLab的撰稿人)説,她正在寫一本關於西巴爾的摩種族隔離的書。“但這個方程式中的‘我們’總是強大的白人,他們的利益在市中心。[城市]往往對方程式中的另一個‘我們’考慮得少得多:‘這對我們——生活在巴爾的摩市的人來説,成本是多少。’”

東西快速公路研究1957計劃。感謝約翰霍普金斯大學謝里丹圖書館的數字存儲庫JScholarship“他們就像,‘好耶,免費錢!我們要建這條公路——這會很棒,’”西雅圖大學的歷史學家艾米莉·利布(也是CityLab的撰稿人)説,她正在寫一本關於西巴爾的摩種族隔離的書。“但這個方程式中的‘我們’總是強大的白人,他們的利益在市中心。[城市]往往對方程式中的另一個‘我們’考慮得少得多:‘這對我們——生活在巴爾的摩市的人來説,成本是多少。’”

該1957計劃中公路內環的左臂大致與今天的馬丁·路德·金大道相吻合:它穿過西巴爾的摩的住宅區,連接一對東西向和南北向的州際公路。到那時,得益於公立學校建設和歧視性住房政策,西巴爾的摩大多數普通的工人階級排屋已經高度隔離,該地區的賓夕法尼亞大道一帶成為城市黑人社區的核心。

那個1957年的計劃經歷了多輪變更。在1960年,城市的規劃部門發佈了一項新方案,提議在一些城市最密集開發的住宅區修建高速公路。無論是黑人還是白人巴爾的摩居民都抵制這些路線,但被傾聽的卻是白人——以及與政治有聯繫的——社區的聲音。這場高速公路辯論對相關社區的影響本身就是破壞性的。當計劃在1969年最終確定時,許多黑人社區——即使是那些最終沒有高速公路穿過的社區——也明白了這個信息:他們並不重要。他們的家園可能在某一天被徵用,而這種徵用可能在下一天被撤銷。

“所以這個[計劃]只是另一種產生和延續的方式,第一,市民的冷漠,第二,對黑人社區的撤資。”Lieb説。

馬丁·路德·金大道並沒有單獨使城市隔離,但它確實使這種隔離更難以解除。最終建成的東西與那個1957年的計劃大相徑庭,甚至與後來的許多版本也不同。修建了改進版的83號州際公路,但高速公路在到達市中心時停止,因為社區團體成功抵制了進一步延伸的計劃,而計劃在城市海濱社區沿線修建的部分高架快速路從未實現。1957年夢想中的橫穿城市的快速路也未完成,儘管西巴爾的摩最終被奇怪地斷開的支線 I-70所切割,當地稱之為“無處高速公路”。

今天的馬丁·路德·金大道代表了這個有些雜亂無章的拼圖的最後一塊,旨在幫助連接這些未完成的城市快速路的線索;它於1982年開通,作為一條名為港城大道的平面高速通道。1978年的規劃文件稱它為“比城市街道更高級,但又比快速路低一級的東西。”報紙文章熱情洋溢地表示,這條街道承諾成為進出市中心的高速公路網絡中急需的補充,並將幫助緩解“現在已復興”的南巴爾的摩和西南巴爾的摩地區的交通。一篇來自1982年12月的巴爾的摩太陽報文章特別富有詩意:

沿着這條大道散步應該能讓巴爾的摩人相信,這座城市正在其他區域而非內港進行升級。這次散步不僅僅是一次研究,它逐漸變成了一次愉快的漫步,展現了現在與過去的融合,並在喧囂的邊緣提供了一種鄉村的寧靜感。

同年晚些時候,黑人州立法者推動通過了一項決議,將這條道路更名為民權偶像十多年前使這座城市陷入火海的那位。市長威廉·唐納德·謝弗抱怨説,原名的街道標誌已經豎起。

總體而言,馬丁·路德·金大道所加入的高速公路網絡使郊區司機能夠快速往返市中心,而無需與黑人巴爾的摩人互動。到它開通時,城市的人口正處於中期急劇下降之中,城市將其經濟希望寄託在像港口廣場這樣的市中心設施上,港口廣場是開發商詹姆斯·勞斯於1980年在內港開設的開創性節日市場。這條道路的建設還使黑人居民流離失所,加劇了這些地區的住房條件。雖然馬丁·路德·金大道並沒有單獨使城市隔離,但它確實幫助使這種隔離更難以解除,利布説。

當我向科默講述這條街的一些歷史時,他並不感到驚訝。“對某些人來説,這可能是黑人的驕傲的象徵,”他説。“但對其他人來説,取決於誰在授予訪問權或機會進行更名,這只是説,‘這裏,拿着這個。安靜點。開心點。走開。’”

但是,他補充道:“我們不是問題,我們只是展示了一個問題的症狀,這些症狀是政策、政府、種族主義。”

馬丁·路德·金大道確實在進出城市的車輛管理方面做得很好,而且現在仍然如此。在一個普通的高峯時段——或者在棒球和足球比賽前後,因為這條路在城市的兩個市中心體育場附近結束——馬丁·路德·金大道上車流湧動,司機們利用它繞過市中心的交通或前往北郊。但在為被困在其西側的社區帶來投資方面,它的成功遠不如預期,這些社區的道路一直作為一個難以穿透的邊界。儘管人們預測馬丁·路德·金大道會為這些社區帶來新生,但它似乎達到了相反的效果。

為了彌合它所造成的分裂,城市最近嘗試了一些方法。其中之一是尋求其路徑上強大機構的幫助,比如馬里蘭大學。在過去,大學與其門口的西巴爾的摩社區有過相當有爭議的關係。但在過去的幾十年裏,它採取了幾項舉措來幫助改變這種狀況。它最近的努力是UM生物園,這是一個研究設施、辦公室和綠地的綜合體旨在為馬丁·路德·金大道西側的社區帶來就業機會和相關投資。

這個項目並不是沒有批評者。當地交通規劃師 傑拉爾德·尼利,例如,建議大學應該將其地方營造的努力集中在縮小馬丁·路德·金大道的巨大佔地面積上。在當地新聞網站 巴爾的摩釀造上,他建議 削減街道寬闊的中央隔離帶,並將道路改造成“一系列活躍的線性公園”——這是一項可以幫助將困擾的西區重新連接到城市的設施。

居民們有他們自己獨特的擔憂。他們已經看到城市 拆除前公共住房 並邀請私人開發商重塑空間,感到前居民並不總是有機會回來。馬里蘭大學的項目引發了一個熟悉的擔憂:就像馬丁·路德·金大道本身一樣,未來的變化可能並不是為了他們;城市和其他強大的實體仍然掌控着他們的命運;如果他們的社區確實改善,那只是因為更白、更富有的人或實體搬了進來。

“我對混合收入社區的擔憂是,我看到它們開始時是那樣的,但最終低收入人羣並不能繼續留在這裏,”科默告訴我。“它們不會保持那樣。”

這是一個熟悉的陷阱——馬丁·路德·金肯定會認出它。

這個故事是CityLab和NPR的Code Switch播客的合作。要收聽這一集,請點擊這裏: