美國邊境城鎮的無聲家庭勞動力 - 彭博社

Sarah Holder

一名洪都拉斯移民在五一抗議活動中游行,呼籲改善移民工人的勞動權利。史蒂文·塞內/AP橫跨德克薩斯州和墨西哥的土地幾乎佔據了1,933英里美墨邊界的三分之二。一端是埃爾帕索和格蘭德河;另一端是墨西哥灣和布朗斯維爾等邊境城鎮,那裏曾是沃爾瑪的舊址,近 1,500名移民兒童正在被拘留, 遠離他們的父母。但在那些千家萬户的閉門背後,是在這個地區做着隱形勞動的家政工人——他們大多數是移民女性。

一名洪都拉斯移民在五一抗議活動中游行,呼籲改善移民工人的勞動權利。史蒂文·塞內/AP橫跨德克薩斯州和墨西哥的土地幾乎佔據了1,933英里美墨邊界的三分之二。一端是埃爾帕索和格蘭德河;另一端是墨西哥灣和布朗斯維爾等邊境城鎮,那裏曾是沃爾瑪的舊址,近 1,500名移民兒童正在被拘留, 遠離他們的父母。但在那些千家萬户的閉門背後,是在這個地區做着隱形勞動的家政工人——他們大多數是移民女性。

一份新報告基於對516名邊境地區的清潔工、保姆和護理工作者的訪談,揭示了這些已經脆弱的勞動者中工資盜竊、虐待和剝削的高發率。2016年,來自三個社區組織的志願者收集了他們的故事——位於聖埃利薩里奧的成人與青年聯合發展協會(AYUDA);阿拉莫的瓦利工人中心;以及埃爾帕索的勞動正義委員會——其中許多人本身就是前或現任的家政工人。

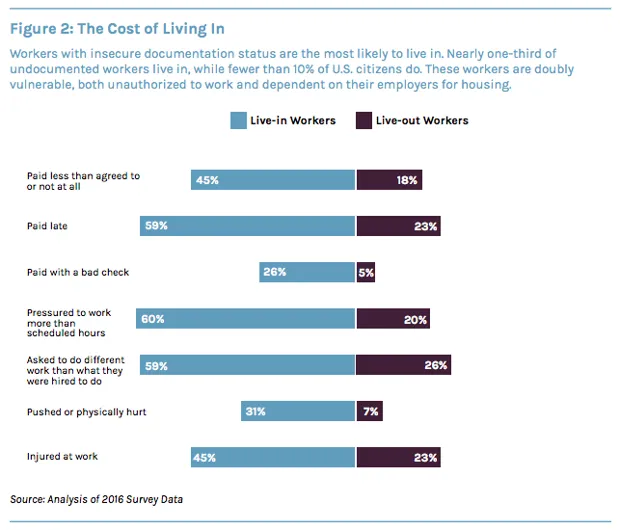

彭博社城市實驗室來自過去的響亮警告:與汽車共存古根海姆在沙漠中崛起,阿布扎比變身為外籍人士中心芝加哥以冷靜、派對和陽光克服了民主黨全國委員會的懷疑者納粹碉堡的綠意改造將醜陋的過去變成城市的眼球吸引器超過三分之一的家庭工人報告稱那一年至少有一次捱餓,超過一半的人在家人需要醫療時無法支付醫療費用,他們發現。住家工人面臨一些最糟糕的條件:幾乎三分之一的人曾被僱主推搡或身體傷害,45%的人在工作中受傷。

住在工作地點的家庭工人面臨最嚴酷的條件。生活在陰影中:德克薩斯-墨西哥邊境地區的拉丁裔家庭工人。這些工作場所的噩夢還伴隨着缺乏法律保護——67%的受訪者在沒有合同的情況下工作,加班費、帶薪病假和帶薪假期幾乎不存在(2-3%)。60%的住家工人被迫工作超過最初安排的時間;大多數人每週工作六或七天。所有家庭工人中有四分之一的工資低於約定,或根本沒有支付。

住在工作地點的家庭工人面臨最嚴酷的條件。生活在陰影中:德克薩斯-墨西哥邊境地區的拉丁裔家庭工人。這些工作場所的噩夢還伴隨着缺乏法律保護——67%的受訪者在沒有合同的情況下工作,加班費、帶薪病假和帶薪假期幾乎不存在(2-3%)。60%的住家工人被迫工作超過最初安排的時間;大多數人每週工作六或七天。所有家庭工人中有四分之一的工資低於約定,或根本沒有支付。

在私人住宅中保護工人免受剝削性條件的影響更為困難,即使他們並非全職居住,因為法規寬鬆且很少執行。“沒有人力資源部門可以投訴,幾乎沒有工人有合同,而在非正式工作安排盛行的地方,僱主的期望和要求可能會毫無預警地變化,”報告指出。

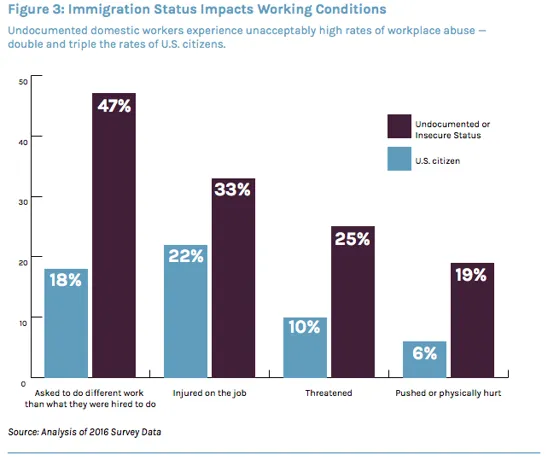

這種缺乏外部監管的問題只因移民工人因害怕被驅逐或報復而不願發聲而加劇。接受調查的家政工人中只有43%擁有美國國籍,超過80%的清潔工沒有在美國工作的授權。國籍狀況與待遇相關:擁有國籍的工人中有15%遭遇了工資盜竊,而無證工人中這一比例為35%。四分之一的無證工人受到僱主的威脅,僱主利用他們本已脆弱的身份,而只有10%的有證工人受到威脅。

沒有國籍,移民勞動者更容易遭受騷擾和剝削。生活在陰影中:德克薩斯-墨西哥邊境地區的拉丁裔家政工人。這些數據是在特朗普上任前收集的,在他以加強移民法和增加現有法律執行力度的立場競選並獲勝之後。但即使在他成為總統之前,德克薩斯-墨西哥邊境的移民執法就已經非常嚴厲,而在這個“右工作”州的勞動保護也很薄弱。該州是美國工資最低的地區,最低工資以下的工人比例高於其他地方。2017年5月,德克薩斯州還實施了SB4,鼓勵地方官員將無證移民移交給聯邦移民服務。

沒有國籍,移民勞動者更容易遭受騷擾和剝削。生活在陰影中:德克薩斯-墨西哥邊境地區的拉丁裔家政工人。這些數據是在特朗普上任前收集的,在他以加強移民法和增加現有法律執行力度的立場競選並獲勝之後。但即使在他成為總統之前,德克薩斯-墨西哥邊境的移民執法就已經非常嚴厲,而在這個“右工作”州的勞動保護也很薄弱。該州是美國工資最低的地區,最低工資以下的工人比例高於其他地方。2017年5月,德克薩斯州還實施了SB4,鼓勵地方官員將無證移民移交給聯邦移民服務。

“幾十年來,家庭工人在我們經濟的陰影中工作,權利和保護有限,”國家家庭工人聯盟的高級顧問琳達·伯納姆在一份新聞稿中説。“[這份報告]應該作為一個警告,提醒我們當移民和工人的權利完全被侵蝕時,所付出的人的代價。”

奧利維亞·菲格羅亞,AYUDA的執行董事,曾是這些女性之一。她於1986年從墨西哥越過邊境,尋找“更好的生活,或者他們所稱的美國夢”,並向西前往洛杉磯與一個表親見面,表親為她找了一份當地家庭的保姆工作。起初,菲格羅亞期望每天按時工作,晚上回家。但這個家庭鼓勵她和他們一起住。他們免費提供食物和住所,但這有一個隱秘的代價:由於她總是在那裏,她總是被期望工作。由於她是無證移民,她也不被期望發聲。“她會跟他們提到一些事情——她想找一份更好的工作,獲得更好的薪水——他們説他們會打電話給移民局,她可能會被驅逐,”她的女兒娜塔莉·菲格羅亞説。最終,在一個她在當地公交車站遇到的陌生人的催促下,奧利維亞·菲格羅亞逃離了。

自從菲格羅亞來到美國已經超過三十年,她早已擺脱了那份工作。但今天邊境女性的處境卻 eerily 相似:有來自墨西哥韋拉克魯斯的伊爾瑪,她成為了一名沒有書面合同的住家保姆和清潔工,“幾乎從未見過陽光”;還有瑪麗亞,一名清潔工,遭受虐待但在施暴者告訴她“沒有人會相信我,因為我沒有證件”後感到無能為力,無法報告暴力。

這些女性與志願者分享了她們的故事,但許多人仍然害怕發聲,擔心被舉報或驅逐。菲格羅亞需要那個在公交車站的女性告訴她,外面有更好、更公平的工資,並且尋求這些工資並不總意味着迫害。現在,她也為在埃爾帕索郊區從事家庭工作的移民女性提供同樣的支持,幫助她們與AYUDA聯繫。“一旦她們聽到自己並不孤單,她們就會受到激勵,願意尋找更好的工作,而不是留在那裏,”年長的菲格羅亞通過娜塔莉的翻譯説道。“現在這些女士們更願意瞭解自己的權利,並且願意做出改變——團結起來,做出改變。”

像AYUDA這樣的社區組織支持當地工人,並幫助他們圍繞勞動權利進行組織。但找到一份新工作比僅僅知道外面有更好的工作要複雜得多:邊境城鎮充滿了警車,害怕被驅逐的家庭工人常常覺得在工作地點生活更安全,而不是冒着每天外出的風險。(報告建議增加公共交通和可負擔住房的獲取,以提供更便捷的進出通道。)“這個地區在之前就已經軍事化,但現在有更多的特工在巡邏,限制公共空間的自由通行,”社區組織者羅莎·桑路易斯説道。並且當像SB4這樣的政策——以及司法部的“零容忍”政策——意味着求助的電話可能變成驅逐的理由時,家庭工人可能會繼續選擇沉默。

“這種恐懼在這個地區是歷史性的,而這個政府的仇恨政策達到了新的高度,”Sanluis説。“恐懼的牆比我們已經有的牆更高。”