警察暴力如何影響黑人心理健康 - 彭博社

Brentin Mock

在匹茲堡市中心,遊行者經過一輛停在路中間的市政鏟雪車,抗議2018年6月26日安特萬·羅斯(Antwon Rose Jr.)的槍擊死亡事件。羅斯在6月19日東匹茲堡的交通攔截後逃跑的幾秒鐘內被一名警察致命射擊。基思·斯拉科西克/AP阿勒格尼縣地區檢察官斯蒂芬·A·扎帕拉(Stephen A. Zappala Jr.)已對東匹茲堡警察邁克爾·羅斯費爾德(Michael Rosefeld)提出了殺人指控,他 射殺了無武裝的青少年安特萬·羅斯(Antwon Rose Jr)。這是抗議殺戮的人們提出的主要要求之一。扎帕拉還清除了羅斯的任何不當行為。

在匹茲堡市中心,遊行者經過一輛停在路中間的市政鏟雪車,抗議2018年6月26日安特萬·羅斯(Antwon Rose Jr.)的槍擊死亡事件。羅斯在6月19日東匹茲堡的交通攔截後逃跑的幾秒鐘內被一名警察致命射擊。基思·斯拉科西克/AP阿勒格尼縣地區檢察官斯蒂芬·A·扎帕拉(Stephen A. Zappala Jr.)已對東匹茲堡警察邁克爾·羅斯費爾德(Michael Rosefeld)提出了殺人指控,他 射殺了無武裝的青少年安特萬·羅斯(Antwon Rose Jr)。這是抗議殺戮的人們提出的主要要求之一。扎帕拉還清除了羅斯的任何不當行為。

這一公告是在羅斯的親人們於 伍德蘭山中學舉行他的葬禮兩天後發佈的。雖然服務僅限於家人、朋友和同學,但顯然他的死亡對這個社區之外的許多人產生了影響。過去一週的抗議活動由生活在匹茲堡地區的人們領導,他的死亡在 社交媒體上被名人們紀念,這些名人與該地區相距數千英里。

彭博社城市實驗室來自過去的響亮警告:與汽車共存古根海姆在沙漠中崛起,阿布扎比變身為外籍人士中心芝加哥以冷靜、派對和陽光克服了民主黨全國委員會的懷疑者納粹掩體的綠意改造將醜陋的過去變成城市的眼球吸引者兩項最近的研究幫助解釋了警察殺戮和暴力如何產生如此廣泛的影響,在許多情況下,傷害了非裔美國人和學生的心理健康——即使那些與這些事件沒有直接關係的人。

第一項研究,“警察殺戮及其對非裔美國人心理健康的溢出效應,”於6月21日在醫學期刊柳葉刀上發表,發現非裔美國人在無武裝非裔美國人被警察殺害後的幾個月中報告心理健康狀況不佳。“溢出效應”指的是這樣的警察殺戮往往會在心理上影響非裔美國人,無論他們是否與被殺者有個人聯繫。

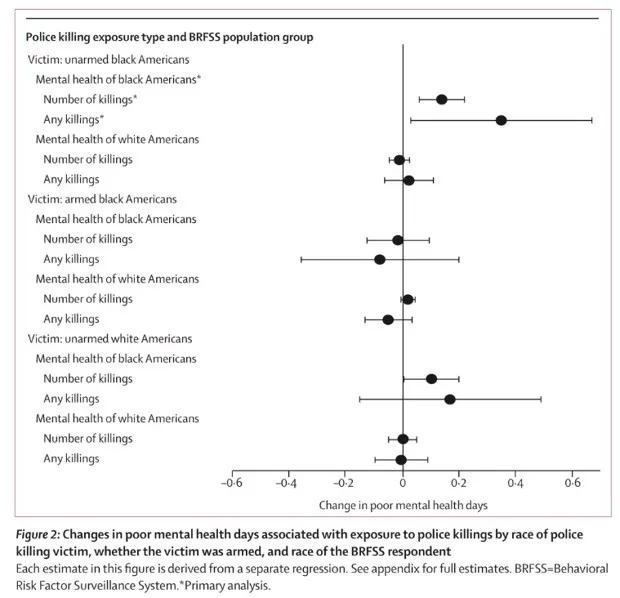

該研究由哈佛大學和波士頓大學公共衞生學院的研究團隊領導。他們將警察暴力地圖數據庫的數據與2013-15年美國行為風險因素監測系統(BRFSS)的數據相結合,該系統由疾病控制中心運行,以識別BRFSS調查參與者報告的心理健康問題和他們所在州的警察殺戮數量**.** 非裔美國人在警察殺戮的前兩個月內更頻繁地報告這些問題。心理健康不佳的天數隨着他們所在州的警察殺戮案件數量的增加而增加。研究僅發現無武裝黑人受害者的警察殺戮有此效應,並且僅影響非裔美國人。

“當一個手無寸鐵的黑人被殺時,我們發現對白人沒有任何影響,”波士頓大學公共衞生學院的研究員雅各布·博爾説。“我們對這一發現並不感到驚訝。這更多地反映了這種暴露的特定性質,以及它與當前和歷史種族主義方面的聯繫。”

警察暴力健康影響項目對於安託萬·羅斯案件,這意味着除了他所愛之人所遭受的痛苦外,整個城市和州的非裔美國人可以預期在接下來的幾周內經歷抑鬱、焦慮和其他心理攻擊。

警察暴力健康影響項目對於安託萬·羅斯案件,這意味着除了他所愛之人所遭受的痛苦外,整個城市和州的非裔美國人可以預期在接下來的幾周內經歷抑鬱、焦慮和其他心理攻擊。

羅斯的高中同齡人和同學們在應對這一事件時,可能會經歷自己的急性心理崩潰,尤其是那些生活在暴力犯罪盛行的社區的人。研究已經表明,生活在暴力環境中的學生遭受抑鬱、注意力障礙、睡眠不足以及其他心理疾病,這些都可能導致他們在學業上表現不佳。

另一項可能有助於解釋羅斯之死影響的研究指出,暴力犯罪創傷不僅影響直接參與的學生的心理健康,還會波及到同一學校的其他學生。在她的研究“鄰里暴力、同伴效應與芝加哥的學業成就”中,約翰·霍普金斯大學的研究員朱莉亞·伯迪克-威爾分析了來自芝加哥公立學校、芝加哥警察局和芝加哥大學芝加哥學校研究聯盟的數據,以衡量服務於高度暴力社區學生的學校的影響。

先前的研究假設,只有那些自己經歷過或成為暴力受害者的學生才會有較差的學校表現,或者只有位於最暴力社區的學校才會出現不合格的成績和考試分數。然而,暴力暴露帶來的心理健康問題並不僅限於那些個別學生或地區。Burdick-Will發現了一種“同伴暴露”效應,這種效應威脅到那些經歷過暴力的學生的同班同學的心理健康,無論這些同班同學是否經歷過暴力,或者學校位於何處。研究指出:

同伴暴露於社區暴力與個人成就之間的負相關關係是顯著的。這些估計值大於同伴社區社會經濟劣勢的估計值,並且對於來自更安全社區的學生來説更大。調查數據表明,這些結果與紀律問題的增加報告以及在暴力社區中學生比例較大的班級中感知安全性和教師信任度的降低有關。

在有大量經歷過暴力的學生的課堂上,測試分數往往低於那些經歷較少或沒有經歷暴力的學生。這些負面影響在數學和閲讀中都有體現,但在數學中更為嚴重。這些課堂的學生也“更有可能”因行為問題受到紀律處分,並且對教師的信任度較低。雖然Burdick-Will只研究了芝加哥,但她在研究中寫道,在其他暴力水平較高的城市中,同樣的同伴暴露效應是“可能”的。

“創傷不一定直接與目擊犯罪有關,但也與生活在警務強烈的社區有關。”“問題在於,我們在城市的某些地區確實存在嚴重的暴力問題,許多城市居民往往會覺得,‘好吧,這並不直接發生在我身邊,所以這不影響我,’”Burdick-Will説。“但我認為我的研究以及對城市暴力的日益研究基本上表明,這對整個城市都是一個問題。”

Burdick-Will並沒有具體研究警察暴力對學生的影響,但她表示這“是問題的一部分”,因為“創傷不一定直接與目擊犯罪有關,但也與生活在警務強烈的社區有關。”

有人可能會爭辯説,在低收入學生比例較高的課堂上,你會發現低分,而貧困更是學生成就的一個指標。然而,Burdick-Will表示,這並不完全適用於她研究的同伴溢出效應——“因為你的同學經濟貧困,所以你在課堂上表現不佳的原因並不那麼明顯,”她説。Burdick-Will表示,貧困確實重要,但與受到暴力創傷的學生的接近對同伴的學業表現有更強的影響。

“暴力的影響並不侷限於發生的地方,處理參與特定事件的人的即時創傷實際上只是冰山一角,”Burdick-Will説。“我們彼此之間都是社會聯繫的,因此這些事情的影響在整個教育系統中迴響。”

暴力無疑是匹茲堡周邊小市鎮的問題,安特萬·羅斯在這裏生活、上學並被殺。他是伍德蘭山學區的學生,該學區負責教育包括東匹茲堡在內的十幾個小市鎮的孩子。除了羅斯,至少還有五名伍德蘭山的學生在過去的學年中被殺。

伍德蘭山有一些在該地區學業表現最差的學校,特別是在標準化閲讀和數學測試分數方面。去年夏天,學區內的十二個市鎮的代表寫了一封對伍德蘭山學校董事會的不信任信,主要基於關於學生遭受身體虐待的報告,這些虐待是由學校資源官員和前校長凱文·穆雷(去年八月辭職)實施的。幾名前伍德蘭山學生去年對學區提起了訴訟,指控虐待。這是羅斯的葬禮的背景,葬禮於週一在伍德蘭山中學舉行——再次在這裏舉行,以便他的同學和同伴能夠與他的家人一起紀念他。

這些年輕人無疑會將羅斯被殺的創傷帶入接下來的學年,他們的悲傷會影響到其他返校和新來的學生,其中一些人甚至不知道剛剛發生了什麼。教師、校長、食堂工作人員、教練和行政人員在進入學校大樓和管理學生時將承受這種心理負擔。學生們將在教室和食堂裏就座,記得羅斯曾經坐過的地方,和他們一起吃飯、開玩笑和學習。然後,他們最終會開始參加考試。