芝加哥的市議員如何將窮人排除在他們的選區之外 - 彭博社

Tanvi Misra

隨着芝加哥以西班牙裔為主的皮爾森社區的高檔化,它已成為關於可負擔住房鬥爭的一個地點。M. Spencer Green/AP芝加哥的市議員在各自的管轄區內享有 很大的權力,包括阻止或限制新的住房開發的能力。這種權力被稱為市議員特權,已被用來維護種族和經濟隔離,並加劇 城市的可負擔性危機。

隨着芝加哥以西班牙裔為主的皮爾森社區的高檔化,它已成為關於可負擔住房鬥爭的一個地點。M. Spencer Green/AP芝加哥的市議員在各自的管轄區內享有 很大的權力,包括阻止或限制新的住房開發的能力。這種權力被稱為市議員特權,已被用來維護種族和經濟隔離,並加劇 城市的可負擔性危機。

根據 一份最近的報告,芝加哥地區公平住房聯盟(CAFHA)指出,白人佔多數的富裕選區的市議員不成比例地利用這一權力來支持種族動機的反對開發(NIMBY主義),並一再拒絕開發密集和可負擔住房,長達80年。最近,這種NIMBY主義並不僅限於城市的白人佔多數的選區,這些選區佔芝加哥50個選區中的14個,而18個選區是黑人佔多數,18個是西班牙裔佔多數。根據報告,芝加哥超過一半的選區在1992年至2017年期間沒有接受過任何通過市政府貸款計劃資助的多户住宅。

彭博社城市實驗室古根海姆在沙漠中崛起,阿布扎比變身外籍人士中心芝加哥以冷靜、派對和陽光克服了民主黨全國委員會的懷疑者納粹掩體的綠意改造將醜陋的過去變成城市的眼球吸引器聖保羅的 cortiços 如何幫助庇護南美洲最大城市報告追溯了這種市議員權力的歷史,回到1930年代,當時芝加哥市議會成員控制公共住房地點的選擇,為今天的隔離奠定了基礎。在此後的幾十年中,市議員利用賦予他們的權力和影響力,通過降低區域密度(減少一個區域的允許密度)來阻止新開發,妨礙獲得城市融資,並控制市有土地的命運。通過報告:

結果是,在以白人和低貧困地區為主的文化中,市議員設立障礙以保護家庭可負擔住房的現狀;在面臨長期投資不足的選區,市議員被迫承擔超過公平份額的可負擔住房,因為如果不在他們的選區建造,就根本不會建造,而他們的選民中存在明顯的需求;而在正在進行城市更新的地區,市議員的權力減弱,無法抵禦造成日益不可負擔住房環境的市場力量。

以下是市議員使用的機制及其後果的一些細節:

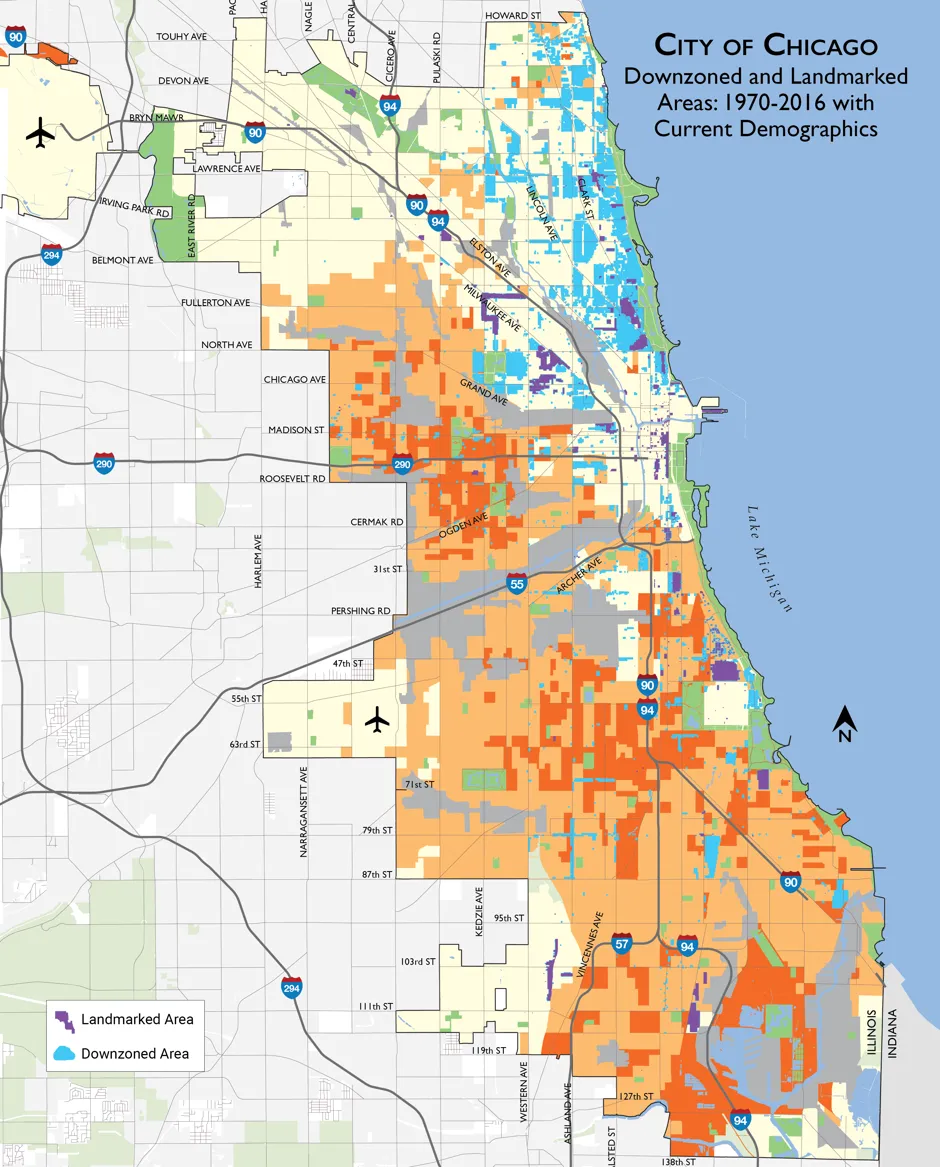

降低區域密度和地標化以限制密度

芝加哥的市議員們充分利用了下調分區和地標化(將建築物標記為歷史或建築上具有重要意義,因此不符合拆除條件)來阻止可負擔住房進入他們的選區。報告指出,這些策略在白人選區中尤其被積極使用,以預防密集開發,限制可負擔和市場價住房。

芝加哥的地理區域中有80%不符合多家庭住房的條件。結果非常明顯:芝加哥北部和西北部的14個白人佔多數的選區,從1970年到2016年,佔下調分區(如下圖藍色部分)或地標化土地(如下圖紫色部分)的55%。這些舉措不僅限制了該地區未來住房的整體供應,還使這些市議員對該區域最終建設的內容擁有更大的控制權。

總體而言,這些白人佔多數的選區佔總共50個選區的28%,但現在僅包含城市多家庭分區土地的25%,而城市多家庭住房的比例僅為2%——部分原因是低允許密度使大多數多家庭項目在財務上不可行,報告的作者表示。

下調分區(藍色)和地標化(紫色)土地在顯示芝加哥隔離的地圖上疊加。最淺的黃色代表白人佔多數的地區。淺橙色區域則為非白人佔多數的地區,最深的橙色包括貧困率超過40%的非白人佔多數的區域。CAFHA雖然芝加哥可能有一些市議員為了保持其地區的可負擔性而進行了下調規劃,但在大多數白人區,下調規劃被不成比例地使用,並與否決密集住房項目結合在一起,以整體降低可負擔性,芝加哥大都會規劃委員會(MPC)負責住房、社區發展和公平議程的Marisa Novara表示。(該中心的報告關於拆除芝加哥的隔離建議削弱市議員的權力。)

下調分區(藍色)和地標化(紫色)土地在顯示芝加哥隔離的地圖上疊加。最淺的黃色代表白人佔多數的地區。淺橙色區域則為非白人佔多數的地區,最深的橙色包括貧困率超過40%的非白人佔多數的區域。CAFHA雖然芝加哥可能有一些市議員為了保持其地區的可負擔性而進行了下調規劃,但在大多數白人區,下調規劃被不成比例地使用,並與否決密集住房項目結合在一起,以整體降低可負擔性,芝加哥大都會規劃委員會(MPC)負責住房、社區發展和公平議程的Marisa Novara表示。(該中心的報告關於拆除芝加哥的隔離建議削弱市議員的權力。)

“問題不在於意圖,問題在於結果,”她説。

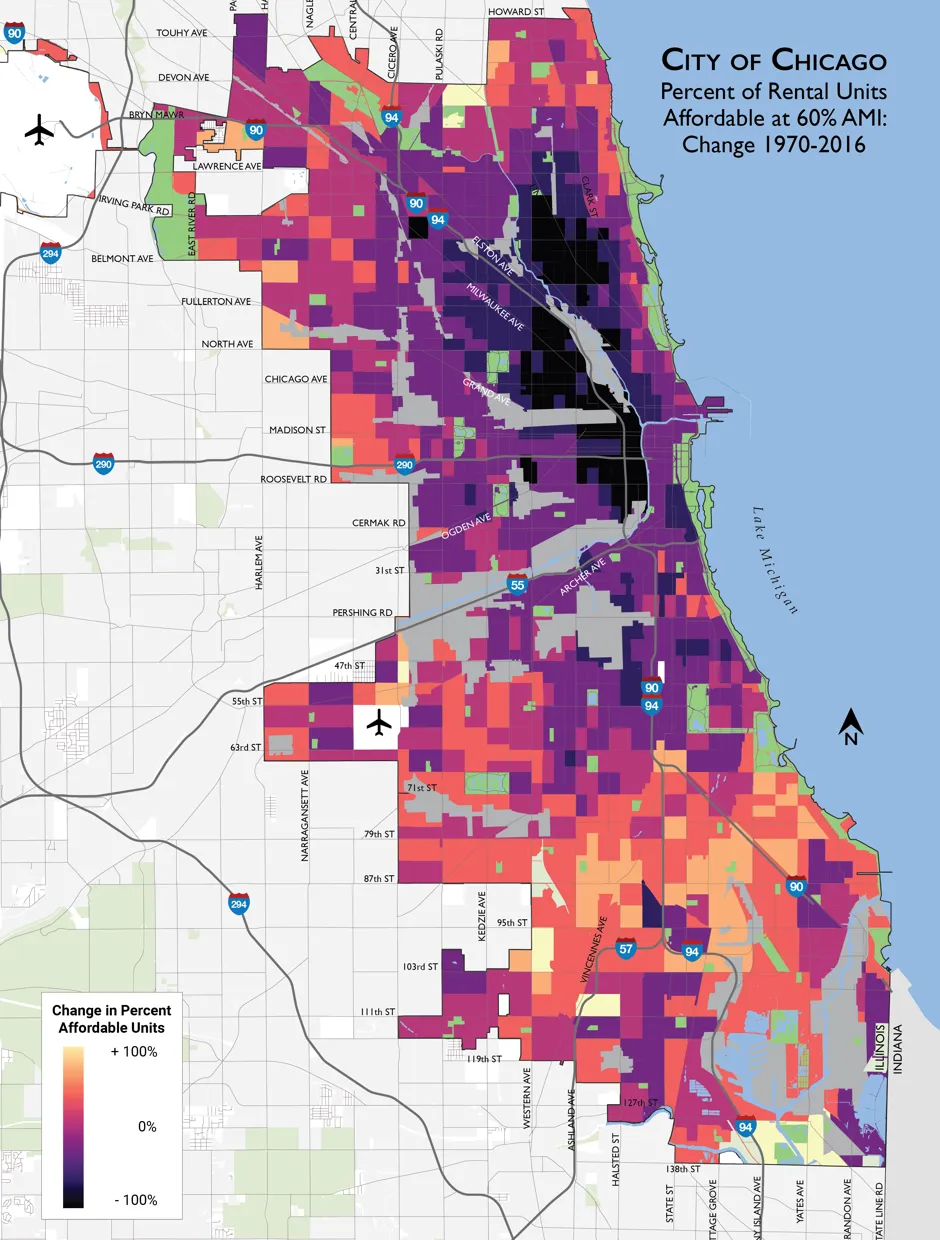

下面的地圖來自CAFHA報告,顯示許多被下調規劃或標誌性保護的地區,隨着時間的推移,經濟適用房(紫色)大幅下降:

北區和西北區隨着時間的推移變得最不可負擔。CAFHA那麼,市議員如何做出NIMBY主義的決定?在許多情況下,他們可以自行設立正式或非正式的區域諮詢委員會(ZAC),由選民組成,但這些選民往往也是商業房地產開發商和其他可能有既得利益的人。這些諮詢委員會可以在批准提議的住房項目時附加條件——並且通常要求開發商減少經濟適用租賃的數量,將一些單元轉換為公寓,或限制公寓的大小。所有這些調整都旨在限制可能搬入的低收入家庭的數量,即使它們被呈現為實現其他目的。

北區和西北區隨着時間的推移變得最不可負擔。CAFHA那麼,市議員如何做出NIMBY主義的決定?在許多情況下,他們可以自行設立正式或非正式的區域諮詢委員會(ZAC),由選民組成,但這些選民往往也是商業房地產開發商和其他可能有既得利益的人。這些諮詢委員會可以在批准提議的住房項目時附加條件——並且通常要求開發商減少經濟適用租賃的數量,將一些單元轉換為公寓,或限制公寓的大小。所有這些調整都旨在限制可能搬入的低收入家庭的數量,即使它們被呈現為實現其他目的。

規避可負擔住房要求

在芝加哥,可負擔要求條例(ARO)在市政府要求某些東西時生效:市土地、市資金或區域變更。它要求提議的住房項目中10%的單元必須為收入在某一地區中位數收入百分比以下的居民保留,否則項目必須向市政住房補貼基金支付費用。在2015年修訂之前,選擇不建設現場可負擔單元更為容易,而在NIMBY區,市議員通常會推動開發商支付替代費用。或者,他們會否決激活ARO的區域變更,根據報告顯示。在2015年之前,82%的在白人區激活ARO的開發項目沒有包括現場可負擔單元,而其餘區域的67%此類項目選擇了退出。

該條例在2015年進行了修訂,使高收入區在其現場可負擔住房的份額上更加負責任。結果是,在大多數白人區中,17%的激活ARO的開發項目選擇了退出,而在其他區域則為24%。通過修訂後的ARO,在14個主要白人區建設的可負擔單元數量為39個;其餘區域總共建設了94個單元。

拒絕使用城市資金

與其他城市一樣,經濟適用房開發項目需要從州和地方的多種資金選項中獲得支持。事實證明:他們需要市議員的支持才能獲得這些資金來源,這為反對建設的市議員提供了另一種阻礙方式。根據報告:

在多次信息自由法請求和與開發商的訪談後,沒有證據表明有項目在沒有市議員支持信的情況下獲得資金。

從1992年到2018年,90%的3000個多户住宅單位是通過一種特定類型的城市貸款計劃建造的,該計劃專門用於多户住宅,而這些單位位於白人富裕的選區之外。然而,使用這些貸款建造的老年住房在城市中分佈更為公平,這表明“市議員在老年住房開發方面大幅放寬了對區域劃分工具的使用”,根據報告。也就是説,只有5個選區,或10%的總選區,接受了通過這些城市貸款資助的59%的所有多户單位,而芝加哥的大多數選區,包括大多數非白人選區,未通過該貸款計劃接受任何此類開發。

“確實,作為一個城市,我們通常限制了低收入家庭的居住地點,”諾瓦拉説。

控制城市擁有的土地

根據報告,在城市北側的大多數白人和低貧困選區中,沒有一塊城市擁有的土地被用於建造單個經濟適用住房單位。出售此類土地會觸發ARO,因此市議員可以輕鬆阻礙出售或聲稱他們將土地用於其他目的。

根據報告,93%的市有土地開發項目通過芝加哥新住房計劃位於低貧困地區之外,報告發現。

市議員如何行使這些權力

第41區的市議員安東尼·納波利塔諾常常在關於市議員特權的討論中被提及,作為經典的反對建設主義(NIMBY主義)例子。2017年,他所在區的ZAC拒絕了一個30個公寓的開發項目。該項目最初被提議為一個包含44個單元的租賃綜合體,其中一些單元根據城市的可負擔住房要求條例設定了收入上限,但在社區會議上不斷遭到反對後,該項目一次又一次地被修訂。除了交通問題,居民們還對建築將吸引何種租户表示擔憂。“我在這裏支付鉅額税款,所以我希望住在這裏的人和我一樣,”一位女性在一次社區會議上説,根據DNAinfo的報道。“我希望住在這裏的人對社區有投資,並且會在這裏住很長時間。”

納波利塔諾還否決了另一個項目,包括他所在地區提議的經濟適用房單位,理由是對密度的擔憂(甚至對鄰近的45區項目發表了看法)。當這些項目在市議會的區域委員會上出現時,大多數市議員可靠地支持納波利塔諾。(他的辦公室沒有回應CityLab的問題。)

但正如報告所指出,由於區域限制——市議員對此有影響——芝加哥80%的地理區域不符合多户住宅的資格。對多户經濟適用房的抵制並不僅限於這些以白人為主的區。以下是市議員沃爾特·伯內特(Walter Burnett, Jr.)對芝加哥論壇報談到他的以黑人為主的27區時所説:

“我遇到過一些黑人的南區居民,他們説他們不希望低收入居民在他們的社區;他們想要市場價住房。“我知道我們都可以和睦相處。存在恐懼和無知。這個問題不僅僅是北區的事情;這是芝加哥市的問題。”

一些市議員表示,他們出於不同的原因阻止重建項目:民主社會主義者 市議員卡洛斯·拉米雷斯-羅薩,來自以西班牙裔為主的第35區,表示他利用市議員的特權來 阻止重建項目,以防止他所在的正在進行紳士化的社區中的居民被迫遷移。他同時在他的區內引入了新的規則和做法,希望能使區域劃分過程 更加透明和包容,以便工人階級社區成員參與。

“這是市議員特權可以用於擴大可負擔性的一種例子,確保我們有公平的開發決策,解決社區對可負擔性的關注,並確保我們的社區在種族和經濟上都有多樣性,”拉米雷斯-羅薩告訴CityLab。“我確實認為,通過我們擁有的市議員特權系統,有一定程度的問責,因為它使地方居民對區域劃分過程有了更清晰的認識。”

最近,他宣佈了他的意圖對密爾沃基大道的一段進行降級規劃,以便他獲得更多控制權,關於在那段區域內建設的項目類型,並確保有辦法保護低成本住房——或者將其納入未來的住房項目。但他的提案在市議會中被擱置。

CAFHA的帕特里夏·弗朗説:“這正是這個系統的問題。”

弗朗説:“市議員的特權實際上更像是一條單行道——當它被用來阻止可負擔住房時,市議員和市政府內部對此是默許的,但當它被用來推動可負擔住房時,它可以並且通常會被阻止。這在系統中有點故障。”

市議員特權的替代方案?

市議員特權在芝加哥被一再提及,作為拆除種族和經濟隔離的主要障礙之一,而隨着這份新報告的發佈,圍繞它的討論再次升温。政策團體、住房倡導者——包括CAFHA——以及一些市議員希望削弱這種分散的權力,並重新承諾整個城市積極推進公平住房,以符合1968年《公平住房法》。

“讓我們制定一個全面的計劃,在整個城市創造可負擔得起的住房,並確保每個區基本上承擔起提供可負擔住房的公平份額,”Fron説。“為此,需要進行一個以種族公平為基礎的評估。”

Fron認為,這也為像 第45區的約翰·阿里納這樣的市議員帶來了緩解,他在自己以白人為主的區內推動可負擔的高密度住房,儘管面臨着 顯著的反對。“在很多方面,市議員的特權不僅僅是市議員的好處,它也是一種負擔,”Fron説。“他們在冒着政治生涯的風險,因為這讓他們處於一個困難的位置。”

但是,拆除這種權力對像拉米雷斯-羅薩這樣的市議員意味着什麼呢?他相信,只要有適當的保障和防護措施,這個系統可以為他的工人階級選民服務。雖然他説他並不反對取消市議員特權,但他表示希望確保任何替代方案都能讓他的選民參與影響他們社區的決策。總體而言,他並不相信,如果不非常有意圖,城市將適當地解決芝加哥根深蒂固的問題。

“因為我們生活在一個種族主義和階級主義的社會中,因為我們生活在一個種族主義的城市,除非我們組織起來並真正改變權力的平衡,否則我們創造的任何過程都將繼續延續這種不平等,”他説。

進步派市議員如 阿梅亞·帕瓦爾 來自多元化的第47區,支持拆除市議員特權,他在與MPC的諾瓦拉共同撰寫的社論中闡述了這一立場,發表於 《芝加哥論壇報》 今年早些時候。他和諾瓦拉隨後制定了 一項條例,旨在限制在缺乏可負擔住房的區內的市議員權力。根據 《論壇報》,該立法得到了拉米雷斯-羅薩、阿雷納和其他幾位市議員的支持,他們與住房倡導者一起為城市各個地區的更大可負擔性而組織。