關於Sidewalk Labs智能城市的反對聲浪背後是什麼? - 彭博社

Laura Bliss

在碼頭區,一個鬱鬱葱葱的步行道,這是為多倫多海濱規劃的“智能社區”。人行道實驗室在八月的一個星期二晚上,人行道實驗室的公共領域和文化主任傑西·沙平斯在多倫多市中心的公眾面前翻閲了一組色彩斑斕的幻燈片。

在碼頭區,一個鬱鬱葱葱的步行道,這是為多倫多海濱規劃的“智能社區”。人行道實驗室在八月的一個星期二晚上,人行道實驗室的公共領域和文化主任傑西·沙平斯在多倫多市中心的公眾面前翻閲了一組色彩斑斕的幻燈片。

展示的是為碼頭區設計的創意,這個12英畝的混合用途社區是Alphabet的城市建設子公司為該市海濱規劃的。“我們如何才能在數字時代創造一個以人為本的城市?”沙平斯問道,他留着濃密的鬍鬚,戴着圓形紅色眼鏡。

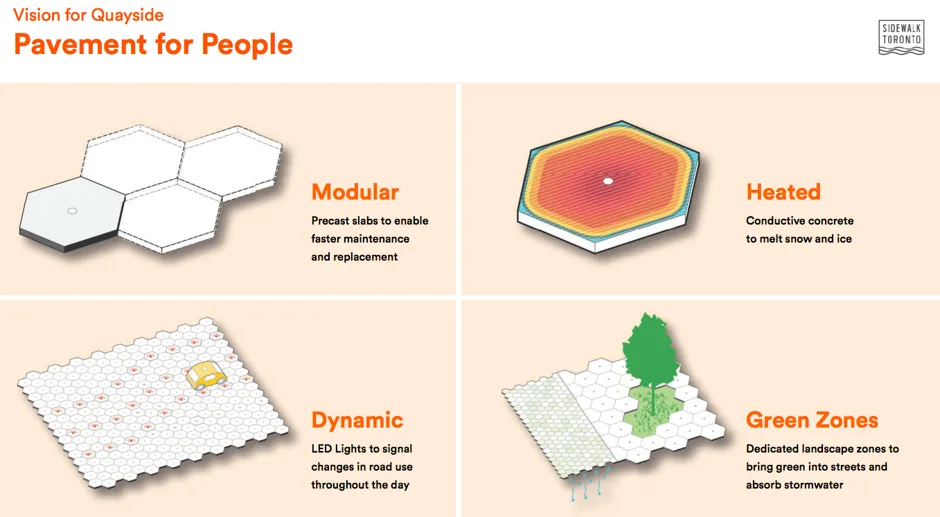

幻燈片展示了一個迷人的城市場景,充滿了有機形態的户外空間,綠意盎然的棕櫚葉和多層户外露台。人行道實驗室的代表解釋説,碼頭區的多層建築將採用複合木材,這種建築風格因其較低的環境影響和美學温暖而受到推崇。建築將由零排放微電網供電,模塊化設計,設有小型私人單元和適應不同用途的全年公共空間。在街道上,行人和騎自行車的人將獲得最高優先權,周圍是共享的低速自動駕駛車輛。能夠融化雪、吸收雨水並用LED燈引導交通的瓷磚將構成腳下的鋪面。

室內和室外之間的無縫過渡在碼頭區得到了高度重視。人行道多倫多

室內和室外之間的無縫過渡在碼頭區得到了高度重視。人行道多倫多 因此,它在一年中的適應性和吸引力也隨之而來。人行道多倫多觀察者可能會注意到,這些渲染圖看起來與多倫多截然不同。加拿大的商業首都有些灰暗和嚴肅——這與其前殖民宗主國英國的城市中心並無二致。也許這些節日般的多彩渲染圖代表了碼頭規劃者試圖傳達比提案核心的“老大哥”式監控特徵所喚起的更具歡迎感的語氣:這種數據收集基礎設施或多或少地嵌入在牆壁中。

因此,它在一年中的適應性和吸引力也隨之而來。人行道多倫多觀察者可能會注意到,這些渲染圖看起來與多倫多截然不同。加拿大的商業首都有些灰暗和嚴肅——這與其前殖民宗主國英國的城市中心並無二致。也許這些節日般的多彩渲染圖代表了碼頭規劃者試圖傳達比提案核心的“老大哥”式監控特徵所喚起的更具歡迎感的語氣:這種數據收集基礎設施或多或少地嵌入在牆壁中。

彭博社城市實驗室古根海姆在沙漠中崛起,阿布扎比轉變為外籍人士中心芝加哥以冷靜、派對和陽光克服了民主黨全國委員會的懷疑者納粹掩體的綠意改造將醜陋的過去變成城市的眼球吸引器聖保羅的貧民窟如何幫助庇護南美洲最大的城市在過去幾個月中,人行道實驗室似乎在淡化這一開發方面。例如,在八月份的這次演示中,幾乎沒有提到“數據”這個詞。根據批評者的説法,這成了一個問題。在公司原本為期一年的諮詢協議的近11個月中,人行道實驗室在公眾參與過程中提供了關於在碼頭收集的數據將如何擁有和使用的信息很少。這讓倡導者、研究人員和其他參與該項目的人擔心科技公司究竟想要什麼,以及誰將承擔費用。

碼頭區被稱為“世界上第一個從互聯網構建的社區”,這是根據人行道實驗室的願景計劃,該計劃贏得了開發這一海濱地塊的請求提案。該初創公司的提案將“數字基礎設施”與一個烏托邦的承諾結合在一起:讓多倫多人生活得更輕鬆、更便宜、更快樂。

從行人交通和能源使用到公共垃圾箱的填充高度和公寓樓的入住率,都可以被計算、地理標記,並通過一個wifi連接的“數字層”用於支撐社區的物理元素。它將感知運動、收集數據,並將信息發送回社區的集中地圖。“隨着對社區測量能力的提高,管理社區的方式也會更好,”獲勝文件中指出。“人行道預計碼頭區將成為世界上最可測量的社區。”

這種有些奧威爾式的城市管理願景從一開始就讓隱私倡導者和學者們感到擔憂。科技倡導組織 Tech Reset Canada 的聯合創始人比安卡·懷利,可能是該項目最直言不諱的地方批評者。在過去的一年裏,她在公共論壇上發聲,撰寫尖鋭的 評論文章 和 Medium帖子,並警告市政官員她所看到的“智能城市營銷的特洛伊木馬”:那些走進城鎮承諾更好城市治理的私營公司,但實際上是為了銷售軟件和貨幣化公民數據。

“在公眾參與轉向城市設計之前,關於數據的問題必須發生——我認為這是不負責任的,”一位Sidewalk Labs項目負責人説。“智慧城市在很大程度上是私營部門的發明——試圖在政府內部創造一個市場,”Wylie在 加拿大的 環球郵報 中寫道,時間是2017年12月。“商業機會是顯而易見的。對居民固有的風險則不然。”一個月後,在多倫多市議會會議上,Wylie進行了 陳述,要求官員“確保該項目的數據和數據基礎設施屬於多倫多市及其居民。”

在這種情況下,無知的特洛伊木馬將是水邊多倫多,這是由三個級別的加拿大政府任命的非營利公司,負責擁有、管理和開發港口土地,這裏有800英畝主要未開發的土地,位於市中心和安大略湖之間。當水邊多倫多在十月給予Sidewalk Labs對Quayside的綠燈時,該初創公司承諾投入5000萬美元進行為期一年的諮詢,最近又延長了幾個月。計劃是在今年年底之前提交最終的“總體創新與發展計劃”。

在碼頭區,即使是人行道也很智能。人行道多倫多但對於誰將擁有其提案核心的數據並沒有保證——其中大部分顯然將在公共空間中收集。是否可以出售這些數據的問題也尚未解決。由於公司或其合作伙伴對這意味着什麼缺乏透明度,一些多倫多市民在想,水邊多倫多——從而也包括公眾——究竟在放棄什麼。

在碼頭區,即使是人行道也很智能。人行道多倫多但對於誰將擁有其提案核心的數據並沒有保證——其中大部分顯然將在公共空間中收集。是否可以出售這些數據的問題也尚未解決。由於公司或其合作伙伴對這意味着什麼缺乏透明度,一些多倫多市民在想,水邊多倫多——從而也包括公眾——究竟在放棄什麼。

畢竟,人行道實驗室是谷歌的姐妹公司,谷歌是全球最大的搜索引擎和數字廣告公司。將用户交出的數據貨幣化是推動谷歌成為IT巨頭的商業模式,能夠追蹤和引導社會的願望、決策和動向——這些都是市場營銷人員所渴望的高度有價值的能力。

但在碼頭區的情況下,尚不清楚誰會為人行道實驗室的雄心勃勃的建築計劃買單。一些觀察者推測,出售數據可能是融資組合的一部分。

十二英畝的空間可能不算多,但為其構想的願景代表了更偉大的東西。馬蒂·西米亞提基(Matti Siemiatycki)是多倫多大學的城市規劃教授,專注於項目融資和交付,擔任碼頭區項目的交通諮詢小組成員。他告訴我,人行道實驗室的核心商業計劃對公眾認真評估該項目構成了障礙。“人行道實驗室如何賺錢?你希望他們想要投資回報,畢竟他們與谷歌有聯繫並且有長期利益,”西米亞提基説。“這是一種老式的房地產開發計劃嗎?還是像谷歌那樣,你以數據和廣告的形式支付?”

關於數據收集的同意如何運作也很模糊。在網頁瀏覽器中,用户通過通過谷歌的數字門檻“選擇加入”;至少有一些隱含的(如果不是完全明確的)理解,即這樣做需要付出代價:他們的信息。在“互聯網升級”社區的背景下,這將是什麼樣子?目前還沒有具體的答案。

根據懷利的説法,關於誰將擁有社區生成的數據缺乏框架是另一個警示信號。除了隱私問題,這可能意味着多倫多居民最終會為本可以是公共的數據付費。“你可以想象一種情況,居民的彙總數據被賣回給政府,”她説——可能是出於公共利益的目的,無論是交通管理還是垃圾收集。“我們為什麼不探索居民以開放和免費的方式收集數據或參與數據收集的方式?拿走我的數據,拿走我的東西,但我們不會把它變成產品或服務。我們會利用它,因為它是我們的。”

Sidewalk表示,收集的數據將用於簡化交通、住房和能源使用中的低效,並幫助社區達到未知的新城市高度——比如,通過指導靈活居住空間或超級安全街道網絡的設計。而在5月的早期公眾圓桌會議上,Sidewalk Labs為該主題打開了一些提問的途徑。該活動伴隨着發佈了一份“負責任的數據使用框架”,其中概述了一些一般原則:所有數據將透明收集,儘可能公開存儲,並用於“有益的目的”。該公司還表示,它絕不會將個人數據出售給第三方或用於廣告,並且將在收集個人數據時尋求告知個人。

公眾聽眾在八月聆聽來自Sidewalk Labs和Waterfront Toronto的代表。Sidewalk Toronto但這仍然留下了許多空白,例如如何定義“有益的目的”,有意義地告知人們的樣子,以及數據可能如何存儲和保護。Sidewalk Labs的首席執行官Dan Doctoroff表示,數據不會用於商業目的。但數據框架僅聲明個人信息不會被出售。那麼聚合信息呢?

公眾聽眾在八月聆聽來自Sidewalk Labs和Waterfront Toronto的代表。Sidewalk Toronto但這仍然留下了許多空白,例如如何定義“有益的目的”,有意義地告知人們的樣子,以及數據可能如何存儲和保護。Sidewalk Labs的首席執行官Dan Doctoroff表示,數據不會用於商業目的。但數據框架僅聲明個人信息不會被出售。那麼聚合信息呢?

“你是在現在的背景下談論,Facebook在回答問題,”一位匿名聽眾在五月的圓桌會議上説,她自稱是一名前英語教師。該活動在馬克·扎克伯格在美國國會關於Facebook的劍橋分析數據泄露作證後不久舉行。她説,演講的修辭使用了太多“模糊詞”。“我希望看到的是谷歌、Alphabet在使用適當、透明的語言時不那麼害怕。”

回應可能並不令人感到安慰。“我們沒有提出具體的承諾,不是因為我們不在乎,而是因為我們非常在乎,”Sidewalk Labs法律團隊負責人Alyssa Harvey Dawson説。“我們知道有許多複雜的問題需要回答。”

對該項目的批評在初夏期間加劇,一系列辭職事件震動了Waterfront Toronto——首先是首席執行官Will Fleissig(本週以顧問身份重新加入),然後是曾擔任其主要顧問委員會主席多年的著名多倫多房地產開發商Julie Di Lorenzo。“[Sidewalk]帶來了什麼,可能會得到什麼?”她在她的辭職信中問道。“加拿大的價值觀如何得到保護?我覺得我們在削弱自己的能力。”

這兩個實體之間的合作關係讓Di Lorenzo感到不安。而且這種關係異常緊密。通常,Waterfront Toronto負責Port Lands地區的總體規劃,招募開發商和合作夥伴來實現其設想,表面上是為了公眾利益。但在2017年秋季,Sidewalk Labs和Waterfront Toronto成立了一個名為Sidewalk Toronto的聯合實體,負責該地點的規劃、資金和開發。Sidewalk Toronto的組織結構——與其任何母公司的關係——不透明。“誰在推動提案並提出願景?”Siemiatycki説。“在項目的初始階段引入私營部門引發了對該項目如何進行的擔憂。”

“我們不知道將這家公司紮根於城市運營意味着什麼。”公眾焦慮的一個原因是,水邊多倫多與人行道實驗室之間的第一份計劃草案協議——初步文件概述了雙方在制定開發計劃過程中關係的條款——在經歷了九個月的公眾壓力後才公開。一個 該文件的第二版草案在七月底發佈,賦予水邊多倫多更多權力,並進一步限制了其與人行道實驗室關係的條件,超過了 原始協議。但它也僅僅觸及了誰擁有什麼數據以及如何將其貨幣化的問題。(水邊多倫多沒有回應CityLab的評論請求。)

根據專注於地方政府採用新興技術的華盛頓特區律師Greg Rodriguez的説法,這些是此類項目的核心問題。“水邊多倫多可能放棄了什麼?”他想知道。“這將是一個懸而未決的問題。他們是否能夠實質上賦予人行道實驗室去做某事並將其商業化的權利,這些都是基於公民數據的?”

此外,雖然新的PDA明確確認水邊多倫多對土地的所有權——這是原始協議的一個薄弱點——但它幾乎將項目的所有責任都置於水邊多倫多身上。如果説,那些未來的模塊化瓷磚每六個月就必須更換,那會發生什麼?目前尚不清楚誰將為此買單。

“我們不知道將這家公司紮根於城市運營意味着什麼,”懷莉説。現在,她寫道,似乎人行道實驗室和水濱多倫多正在 操控對提案中最“創新”部分的批評——超連接、wifi發射的數字層——通過拒絕進一步討論它。

也許對於這樣一個尖端的發展,人行道實驗室或水濱多倫多確實無法瞭解所有細節。畢竟,這個想法是這是一個靈活的未來城市;誰知道一旦動工,什麼樣的數據收集技術會可用,真正將碼頭的牆壁嵌入 某種東西。沒有人想成為被鎖定在21世紀相當於八軌磁帶播放器或錄像機的智能城市。

公司城市系統負責人瑞特·阿加瓦拉解釋説,人行道實驗室目前不談其數據治理計劃的具體原因並沒有秘密。項目的“硬件”——建築、街道和公共空間——同樣值得參與和關注,他解釋道。“我反對[數字層]是這裏真正新穎的想法,”阿加瓦拉説。“在公眾參與轉向城市設計之前,關於數據隱私和治理的問題必須發生——我認為這是不負責任的。”他表示,最終草案計劃發佈時將提供進一步信息。在那之前,公司沒有明確的計劃再説更多。

確實,如果實現,Quayside將作為一種組合拼盤,體現出世界各地的優秀城市主義理想。但批評者表示,其中很少有真正新的理念——它們在世界各地的城市中已經存在或被闡述過。高層木結構建築正由加拿大建築商開創。模塊化建築設計自1960年代以來就已經存在。以行人為先的街道網絡在歐洲隨處可見。可以融化和吸收的混凝土是材料工程師們幾十年來一直在研究的課題。低速自動駕駛車輛在拉斯維加斯、密歇根、赫爾辛基等地的道路上行駛。

在橙色區域中,小型的12英畝Quayside地塊在更大水濱區域的背景下被看到。Sidewalk TorontoSidewalk Labs作為開發商的獨特之處顯然是吸引全球關注的原因,這個地理範圍相對較小的加拿大房地產項目得到了開發商企業兄弟的印記,以及“谷歌城市”將是一個令人驚歎的概念。

在橙色區域中,小型的12英畝Quayside地塊在更大水濱區域的背景下被看到。Sidewalk TorontoSidewalk Labs作為開發商的獨特之處顯然是吸引全球關注的原因,這個地理範圍相對較小的加拿大房地產項目得到了開發商企業兄弟的印記,以及“谷歌城市”將是一個令人驚歎的概念。

“你不能否認Quayside項目的差異化催化劑是技術,以及[Sidewalk的]信念,即嵌入式數據收集和分析將為社會需求提供解決方案,”Di Lorenzo告訴我。十二英畝的空間可能不算很多,但為其構想的願景代表着更偉大的東西——一個由我們時代最強大的科技公司之一鑄造的勇敢新世界的城市思維。

任何城市是否應該信任一個營利性實體為其做出最佳決策,特別是當其母公司的商業模式受到如此嚴格審查時?

Aggarwala 堅持認為他的公司不應與其支持者混為一談。“如果是谷歌作為創新合作伙伴和開發者,那可能是這樣,”他説。“但我們不是谷歌。”

但在多倫多項目進行近一年後,Sidewalk Labs 並沒有明確它 是什麼。關於它打算如何實施其雄心勃勃的計劃、誰在指導這些計劃以及這些計劃如何與公眾利益對齊的具體細節仍然缺乏。Siemiatycki 説,這種情況持續的時間越長,信息缺口就會填滿更多的焦慮。“我認為這種超大興趣是有充分理由的,因為可能性,以及這如何改變城市建設的討論,”他説。

人們也可以以不同的方式看待這個項目。如果技術人員不去夢想,社會很少會提出新想法。除了軍事之外,政府機構通常很難為那些不直接回應當前社會問題的目的證明使用公共税款的合理性,即使這些目的可能為進步開闢新的通道。因此,當科技公司聲稱他們有這些想法時,這顯得很有吸引力。

但也許考慮一下當政府在創新方面領先時會發生什麼是有益的。經濟學家和歷史學家常常將 Landsat 項目作為一個例子。世界上第一顆地球觀測衞星是由一組 NASA 工程師在 1972 年發射的。今天,46 年後,八顆 Landsat 衞星(即將變為九顆)已經產生了數百萬張圖像。由於 Landsat 的地圖和數據由政府機構管理,它們是免費的,可以用於幾乎任何目的。它們使世界能夠監測作物、研究雪層和森林覆蓋、應對野火和洪水、提取石油和黃金,以及測量城市增長。普通人也使用這些圖片,來陶醉於他們在宇宙中的位置。這些圖像為 360 度衞星地圖服務鋪平了道路,例如谷歌地球。

Landsat的數據在可預見的未來將保持在公共領域。它的治理不是由盈利目標塑造的,而是為了傳播公共知識。因此,它幫助了私人和公共利益。

Wylie指出,她並不是反對智能城市本身——也許城市應該收集數據以平滑交通、最大化公共空間、節約能源和防止犯罪。她説,重要的是,決定數據收集方式的價值觀應由公眾及其民主選舉的官員建立,而不是由科技公司在其作為房地產顧問、公共規劃者、技術提供者和數據保管者的全能角色中決定。

如果從Sidewalk Lab的初始城市建設項目的坎坷第一年中有一個教訓,那就是參與任何智能城市項目的公共實體更好地闡明它希望從交易中獲得的東西,而不僅僅是對“創新”的抽象渴望。這個詞很流行,政府領導人常常用它作為“經濟發展”的替代品。但沒有明確和公開的*存在理由,*很難看出這種追求創新的好處最終會落入私人手中。

在某種程度上,圍繞Quayside的焦慮可能是項目自身造成的問題——以及對真正智能城市將由公共和私人蔘與者的透明度引導的期望。“他們是説這個‘數字層’會存在的人,”Wylie説。“現在他們沒有解釋這是什麼。”