1918年西班牙流感的教訓,100年後 - 彭博社

Linda Poon

一名指揮檢查潛在乘客在華盛頓州西雅圖是否佩戴口罩。國會圖書館1918年的西班牙流感大流行經歷了三次波浪。當第一波在春季悄然襲來紐約市時,居民和官員都將其視為季節性流感的又一輪。到夏季中旬,相關死亡人數減少,第一波 幾乎沒有被提及 在衞生部門的每週公告中。

一名指揮檢查潛在乘客在華盛頓州西雅圖是否佩戴口罩。國會圖書館1918年的西班牙流感大流行經歷了三次波浪。當第一波在春季悄然襲來紐約市時,居民和官員都將其視為季節性流感的又一輪。到夏季中旬,相關死亡人數減少,第一波 幾乎沒有被提及 在衞生部門的每週公告中。

一個世紀後,歷史學家們將1918年的西班牙流感稱為“所有大流行的母親。” 在第一波之後的幾個月裏,它導致全球估計5000萬到1億人死亡。這超過了第一次世界大戰期間報告的2000萬死亡人數,而那場戰爭剛剛結束,以及過去40年中與艾滋病毒相關的3500萬死亡人數。儘管它仍然是歷史上最被忽視的醫學事件之一,但其教訓仍然影響着今天公共衞生危機的處理方式。

彭博社城市實驗室古根海姆在沙漠中崛起,阿布扎比轉變為外籍人士中心芝加哥以冷靜、聚會和陽光克服了民主黨全國委員會的懷疑者納粹掩體的綠意改造將醜陋的過去變成城市的眼球吸引者聖保羅的貧民窟如何幫助庇護南美洲最大的城市因此,紐約市博物館開設了一項關於城市傳染病歷史的新展覽,回顧西班牙流感的爆發,這並非巧合。“細菌城市:微生物與大都市”展示了歷史照片和圖表,記錄了這場大流行的經過,以及其他疫情的文物,包括臭名昭著的“傷寒瑪麗”的一封信、一名肺結核患者的肺標本,以及2014年埃博拉疫情期間官員穿的防護服。

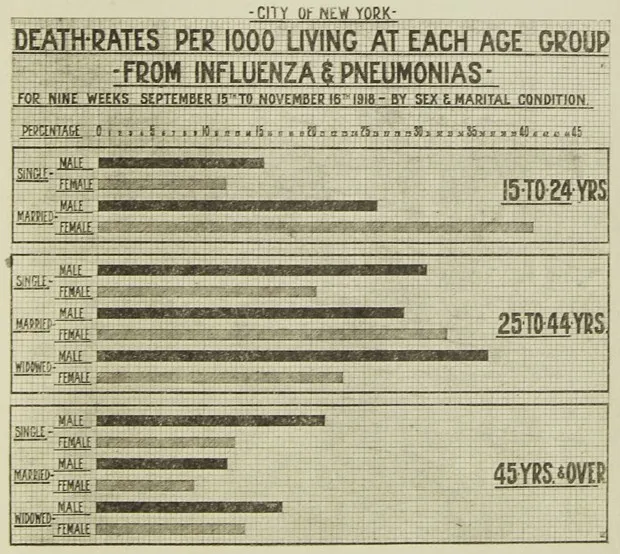

但在1918年,9月15日標誌着一個可怕的轉折點。博物館副館長兼首席策展人莎拉·亨利表示,在那一天,城市正式報告了與該疾病相關的首例死亡。這標誌着疫情的第二波也是最致命的一波,最終將在一年多的時間裏奪去約33,000名紐約人的生命,占城市死亡人數的三分之二。

在此之前,紐約和其他美國城市的地方官員並不要求醫生報告西班牙流感病例。這 妨礙 了早期監測疫情和評估遏制傳播努力的工作。直到危機變得不可否認,美國外科醫生總監才要求城市衞生部門每週報告,而即便如此,報告也不準確:醫生們常常將死亡歸因於其他疾病,或者報告流感相關死亡的時間過長。

“一個城市不會突然出現這樣的緊急響應。”在許多方面,紐約市為空氣傳播的流感病毒提供了完美的傳播環境:在這個擁有500萬人口的擁擠大都市——當時是任何城市中最大的人口——大家庭擠在狹小的家中,兒童和工人擠在學校、車間和地鐵中。許多美國最優秀的醫生在海外幫助第一次世界大戰的努力,導致城市們忙於應對激增的死亡率。看似健康的人在幾天內就會死去。根據歷史學家約翰·巴里和《大流感》一書的作者維克托·沃恩,一位軍醫,在私下裏做出了一個嚴峻的預測:“文明可能在幾周內消失。”

然而,與其他大型美國城市相比,紐約的死亡率相對較低,約為每千人4.7。波士頓和費城分別報告每千人6.5和7.3的死亡率。亨利和許多歷史學家將其歸因於城市現有的公共衞生基礎設施以及皇家·科佩蘭的動員努力,他剛剛被任命為城市的衞生專員。“一個城市不會突然出現這樣的緊急響應,”亨利説。“而紐約衞生局利用其應對其他疾病,特別是結核病的經驗。”

在“細菌城市”展覽中展示的是這張在紐約市戴着口罩的打字員的照片。美國國家檔案館科普蘭的運動以教育為中心,每週發佈公告,建議人們使用手帕,“打噴嚏,不要散播”,並避免人羣。童子軍發放卡片警告吐口水的人,他們違反了衞生法,這將導致罰款和監禁。城市印刷了數十萬張傳單,特別向學生分發了至少90萬張。

在“細菌城市”展覽中展示的是這張在紐約市戴着口罩的打字員的照片。美國國家檔案館科普蘭的運動以教育為中心,每週發佈公告,建議人們使用手帕,“打噴嚏,不要散播”,並避免人羣。童子軍發放卡片警告吐口水的人,他們違反了衞生法,這將導致罰款和監禁。城市印刷了數十萬張傳單,特別向學生分發了至少90萬張。

科普蘭沒有停止地鐵服務,而是想出了一個創造性的解決方案。“衞生專員根據行業實施了錯開工作日,因此不是每個人都在9點到達工作,而是根據他們所處的行業,有些人會稍晚或稍早到達,”亨利説。根據科普蘭在1918年11月的《利用交通系統抗擊流感》一文,零售店將在早上8點開門,辦公室在8:30,劇院則遵循特定的晚間時間表。

實際上,這很奇怪——甚至有爭議——劇院和其他公共聚集場所竟然完全開放。紐約市是少數幾個保持學校開放的城市之一。科普蘭的理由是:“我這樣做的目的是,不發出一般的關閉命令,也不對情況大肆宣傳,以降低恐慌的危險,”他告訴《紐約時報*,在疫情結束後。“我希望人們能夠在沒有持續恐懼和歇斯底里的災難感的情況下繼續他們的工作。”*

控制恐慌的需求是一個在今天的疾病爆發期間仍然出現的問題。當2014年埃博拉疫情從西非蔓延到美國時,恐慌——連同錯誤信息、恐懼和歧視——傳播的速度比病毒本身還要快。當地政治家如當時新澤西州州長克里斯·克里斯蒂(Chris Christie)在公共衞生官員的建議下,將一名健康的護士隔離,無疑加劇了這種情況。

巴里(Barry)表示,遏制恐慌和講真話之間有一條細微的界限,而在嚴重疫情期間,科學家所知道的與政治家所説的之間的差距是最危險的。因此,他支持批評科普蘭(Copeland)在早期低估疫情嚴重性的研究者。

事實上,當被問及紐約市在應對西班牙流感方面是否突出時,巴里回答是:“它的表現比其他國家的任何城市都要差。”他將相對較低的死亡率歸功於春季的第一次輕微疫情,這幫助提高了居民對該病毒株的免疫力(儘管其他歷史學家對此觀點持不同意見)。

一張記錄紐約市死亡率的圖表,從九月到十一月。紐約市公共圖書館相反,巴里認為舊金山的應對措施是應對疫情的標準。到十月流感相關死亡人數超過2000時,該市衞生委員會對學校、舞廳、劇院和其他公共聚集場所實施了關閉。教堂仍然開放,但官員建議如果必須舉行服務,應該在開放空間進行。舊金山還敦促人們佩戴口罩,認為這是每個人的愛國責任(儘管今天仍在爭論其有效性)。那些不遵守的人被罰款5美元,有些甚至入獄。

一張記錄紐約市死亡率的圖表,從九月到十一月。紐約市公共圖書館相反,巴里認為舊金山的應對措施是應對疫情的標準。到十月流感相關死亡人數超過2000時,該市衞生委員會對學校、舞廳、劇院和其他公共聚集場所實施了關閉。教堂仍然開放,但官員建議如果必須舉行服務,應該在開放空間進行。舊金山還敦促人們佩戴口罩,認為這是每個人的愛國責任(儘管今天仍在爭論其有效性)。那些不遵守的人被罰款5美元,有些甚至入獄。

巴里特別提到的是,一旦疫情蔓延到西海岸,官員們對疫情的嚴重性非常明確。“國家公共衞生領導人字面上説,‘這只是另一種名稱的普通流感,’”巴里説。“在舊金山,他們基本上説這是一個致命的威脅,但我們是一起面對的,並且它的運作比其他城市更好。街區被組織起來,學校關閉,教師自願參與。”

1918年的重演是否可能?確實,醫學技術的進步,特別是流感疫苗,可以遏制傳播。但正如國家過敏和傳染病研究所所長安東尼·福奇去年在華盛頓特區的疫情準備論壇上所説,“在致命的1918年流感一百年後,我們仍然脆弱。”

然而,知道1918年西班牙流感細節的人寥寥無幾。(甚至它的名字也具有誤導性——它與西班牙無關。)事實上,亨利説,隨着季節性流感疫情的來來去去,人們對這一主題並沒有集體意識。“作為一種文化和城市,我認為我們在公共衞生方面的關注往往更多地轉向生活方式和環境疾病,”她説。“我們前輩生活中主導的感染日常意識已經從我們的腦海中消退。”

“細菌城市:微生物與大都市”將在紐約市博物館展出,展期至2019年4月28日。