為什麼1%的慈善事業無法改變世界 - 彭博社

Richard Florida

在2013年,當時的高盛首席執行官勞埃德·布蘭克費恩(左側)和伯克希爾·哈撒韋首席執行官沃倫·巴菲特(右側第二位)與底特律汽車經銷商帕梅拉·羅傑斯和Quicken Loans創始人丹·吉爾伯特一起討論將高盛的1萬小企業計劃帶到底特律。麗貝卡·庫克/路透社當富裕精英擁抱不平等、貧困、氣候變化、女性賦權和LGBTQ權利等問題時,他們是在推動變革,還是在強化現狀?在他的新書 贏家通吃中,作家阿南德·吉里達拉達斯表示是後者。吉里達拉達斯有力地論證,當他們將緊迫的社會和經濟問題作為事業時,富豪們只是強化了他們在等級體系中的地位。

在2013年,當時的高盛首席執行官勞埃德·布蘭克費恩(左側)和伯克希爾·哈撒韋首席執行官沃倫·巴菲特(右側第二位)與底特律汽車經銷商帕梅拉·羅傑斯和Quicken Loans創始人丹·吉爾伯特一起討論將高盛的1萬小企業計劃帶到底特律。麗貝卡·庫克/路透社當富裕精英擁抱不平等、貧困、氣候變化、女性賦權和LGBTQ權利等問題時,他們是在推動變革,還是在強化現狀?在他的新書 贏家通吃中,作家阿南德·吉里達拉達斯表示是後者。吉里達拉達斯有力地論證,當他們將緊迫的社會和經濟問題作為事業時,富豪們只是強化了他們在等級體系中的地位。

我通過電話與吉里達拉達斯交談,討論全球精英成員如何看待自己(以及被視為)能夠解決系統性社會問題的人,以及我們接下來該如何前進。我們的對話經過輕微編輯。

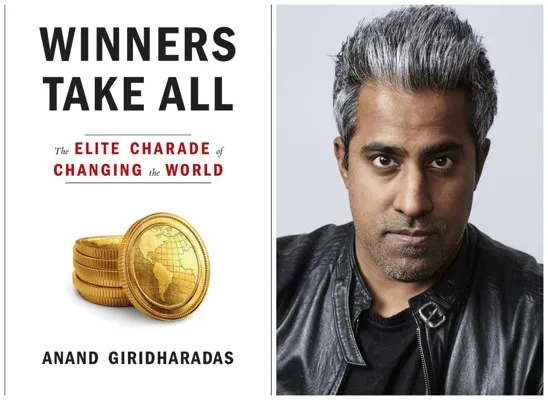

左側,企鵝蘭登書屋;右側,阿南德·吉里達拉達斯的肖像由麥肯齊·斯特羅赫拍攝我們社會如何達到精英自願承擔並被視為解決我們社會問題的人的地步?

左側,企鵝蘭登書屋;右側,阿南德·吉里達拉達斯的肖像由麥肯齊·斯特羅赫拍攝我們社會如何達到精英自願承擔並被視為解決我們社會問題的人的地步?

彭博社城市實驗室芝加哥以冷靜、派對和陽光克服了民主全國委員會的懷疑者納粹碉堡的綠意改造將醜陋的過去變成城市的眼球吸引者聖保羅的貧民窟如何幫助庇護南美洲最大的城市僅使用公共交通的跨洲競賽這證明了美國在許多方面是多麼不平等和憤怒,以及在某種程度上的頹廢。我們面臨這樣一種情況:我們這個時代的極端不平等,一方面激勵精英們站出來,做更多,解決社會問題。但與此同時,這些不平等也有着相等且相反的後果。

在一個高度不平等的社會中,不在頂端的代價變得更高。當中間不是一個舒適的地方時,你不想從頂端跌落。這實際上是發展中國家中非常普遍的文化,在那裏人們真正依附於特權,沒有中間層,要麼你富有,要麼你貧窮。這種情況已經開始在這裏發生。這是想要有所作為與想要依附於自身特權之間的奇怪二元性。

你提到像達沃斯、阿斯彭、西南偏南、克林頓全球倡議這樣的精英聚會。你認為它們的問題是什麼?

讓我特別擔憂的是,當精英們在我們這個時代聚在一起時,他們不僅僅是因為喜歡聚會而聚在一起。這是一種封閉的方式,精英們聚集在一起討論如何改變世界。雖然這聽起來不錯,但這也意味着如何改變世界的優先事項——改變世界的論述本身,如何進行變革的理論——在很大程度上受到這些會議、參與者及其網絡的影響。最終你會發現,富人不僅僅是加入改變世界的努力,而是征服了改變世界的努力。

我們周圍看到的很多東西都是關於變化的扭曲話語,這種話語逐漸滲透下來。就像低收入或中產階級的大學生們,現在用這種億萬富翁、阿斯彭-達沃斯的語言來談論如何改變世界:“這必須是雙贏的”,等等,等等。

哇,真是一個了不起的回報:你們聚在這些會議上,協調並傳播這種語言,使我們以一種更有贏家友好的方式思考改變世界。然後,世界各地的人們開始吸收這些想法,並以你們的方式談論變化。接下來,你會發現,你已經削弱了很多階級怨恨和針對你的實際羣眾組織的威脅。這實際上是一個聰明的舉動。

你在其中一章的標題是“縱火者是最好的消防員。”為什麼?

重要的是要理解,不平等和美國夢的侵蝕並不是像天氣那樣自然發生的現象。這是一個被人為工程化的現象。當富人們在70年代爭取反税運動以減少税收時,他們知道這會產生什麼影響。當他們推動放松管制和其他親商業、親財富議程的方面時,他們成功了,儘管知道真實的人會因資金不足的項目和缺乏監管而受到傷害。

因此,我們時代的贏家們工程化了一個世界,在這個世界裏,他們,贏家,獲得了一切——在這個世界裏,我們其他人比以前更加無助,更難實現美國夢。

“當贏家們有機會糾正他們幫助創造的不公時,他們就獲得了對任何可能威脅他們的解決方案的否決權。”這些贏家們在重新塑造自己為問題解決方案方面做得非常出色。他們將坐在基金會的董事會中,建議如何減少不平等。他們將啓動影響投資基金來解決這個問題。

前幾天,我看到一個網絡研討會,試圖教人們關於影響投資以應對阿片危機。阿片危機實際上是由過度的利潤動機造成的。而現在,它將通過利用利潤動機來解決。當贏家們有機會糾正他們幫助創造的不公時,他們就獲得了對任何可能威脅他們的解決方案的否決權。

你認為這一切都是一場鬧劇嗎?

這是一種混合。有一個光譜,從天真到精明。這其中有一種版本是華爾街,完全是為了賺錢和貪婪,並且明白一定程度的結構化捐贈可以潤滑持續的掠奪。我不久前寫了一篇文章在*《紐約客》*中,講述了一封電子郵件,裏面高盛字面上在談論,“啊,關於我們在抵押貸款危機中的角色傳來的可怕故事。如果我們試着推銷這個GS Gives的新項目呢?”

但你也有這種天真的現象,而不是精明的,我認為他們是真心希望讓世界變得更好。我不認為馬克·扎克伯格是被金錢驅動的。我認為如果馬克·扎克伯格是被金錢驅動的話,他會少很多問題。他是一個理想主義者,認為自己運氣好,找到了能夠真正賦予人類權力的一套工具,而你我和政府所做的任何事情來阻止他——減緩他的速度,提出問題,監管他——基本上都是在阻止和減緩人類的解放。

因此,你有這樣一羣人,他們以憤世嫉俗的態度試圖利用一點做好事來保護做好的權利,但你也有一些人對他們可能並不是真正的人道主義者的方式視而不見。

像傑夫·貝索斯、喬治·索羅斯和邁克·布隆伯格(據説他正在考慮競選總統)這樣的億萬富翁將自己定位為特朗普的解藥。但你更像是把他們和特朗普視為同一枚硬幣的兩面。為什麼會這樣?

在我報道這個問題時,有一件事變得非常清楚:這不是我們喜歡的億萬富翁與我們不喜歡的億萬富翁之間的對比。這不是關於做正確事情的富人和做錯誤事情的富人之間的對比。這是一個根本性的問題,為什麼富人在美國的公共生活中擁有如此多的權力?

唐納德·特朗普是一個容易的反派,但我們傾向於喜歡的人,他們在女性和移民問題上持有[社會自由]觀點,併為幫助夢想者而奮鬥,恨特朗普,很多這些人都在助長我們處於這個時刻的原因。我們必須對此進行誠實的對話。

我認為這些慈善資本家以兩種方式為特朗普鋪平了道路。首先,多年來,他們讓問題惡化——真正的問題,如社會流動性下降、貿易對美國的影響、城市和紳士化的問題。每當你説 向前傾斜 將解決性別平等,或者布魯克林的某個特許學校將解決教育問題,或者你會有某種環保的手提袋——每次我們在傳播虛假的變化時,這並沒有帶來真正的變化。它擠壓了真正的變化,並重新定義了變化,使我們無法進行更雄心勃勃的變化。這導致了許多我們最大的問題被放任不管,而不是得到解決。

我認為,如果不理解這些未解決問題所給予特朗普的“氧氣”,就無法理解特朗普的崛起。這個傢伙從外界對精英們沒有支持普通人的真實感受中獲得了大量的“氧氣”。我認為慈善資本家在其中發揮了重要作用。當我們被改變世界的煙幕所分散注意力時,實際上正在造成真正的傷害。

其次,慈善資本家所使用的許多語言和智力手段為特朗普提供了他的論點。當唐納德·特朗普説“只有我能解決這個問題”時——這並不是他首創的説法。慈善資本家一直在這樣説。再次,這個觀點是:縱火者應該是消防員,造成問題的人處於解決問題的最佳位置。這與高盛的合夥人是反貧困組織董事會的最佳成員的觀點是一樣的。唐納德·特朗普部分依靠慈善資本家的東風,部分通過利用他們假裝解決的真實問題而獲得支持。

你怎麼看待亞馬遜HQ2——世界首富、萬億公司首席執行官傑夫·貝索斯要求城市和州為其新總部提供數十億美元的激勵措施?

你會看到亞馬遜參與了一場城市之間的競爭,城市們為了吸引它而放棄税收收入。這是城市本可以用於無家可歸者或教育的資金。然後你又看到亞馬遜的創始人捐贈20億美元來解決城市因為給予税收減免而更難解決的那些問題。然後你還要考慮公司的僱傭實踐、薪酬水平、季節性僱傭的波動性以及它自己的税務做法。

“如果摩根大通沒有導致金融危機,然後又需要振興他們幫助摧毀的東西,我們會過得更好。”最終你會發現,這家公司及其員工在戰爭的兩邊都在掙扎。在某種程度上,他們試圖做好事,無論是傑夫·貝索斯捐贈大量資金,還是每次我登錄亞馬遜時,都會彈出一個讓我捐款給慈善機構的窗口。另一方面,考慮到他們的僱傭實踐,考慮到對税收減免的渴望,他們在日常工作中的行為不僅削弱了他們的慈善行為,反而壓倒了它。

這些銀行現在進行城市復興的事情也是如此。它們是導致全國範圍內所有止贖的主要原因之一,而它們造成的傷害則更為廣泛。我們會過得更好,如果摩根大通沒有導致金融危機,然後又需要振興他們幫助摧毀的東西。不要摧毀事物然後再振興它們。只需避免摧毀它們。這要高效得多。這些人喜歡效率,所以我帶來了如何更高效的消息。

富裕的人們一直資助城市中的寵物項目,比如博物館建築和交響樂大廳。現在,他們開始資助城市政府職位。一座中西部城市有捐贈者希望資助地方政府。

這種類型的捐贈仍然傾向於賦予權力。我們正朝着一個富人因支付給人們的薪水和繳納的税款極少而獲得超額利潤的社會發展,這意味着某些東西出了問題。就繳納你的該死的税款。

當媒體依賴於富人時,這意味着什麼?

億萬富翁真的應該擁有我們發現真相的手段嗎?(嗨,勞倫,很高興你在閲讀這篇文章!)這是一個循環。首先,過去30到40年間,商業利益對政府發起了戰爭,削減税收,削減監管,建立了贏家通吃的經濟。然後,在打擊政府並縮小其規模後,他們發起了一場控制政治權力的戰爭,以確保他們是制定法案的人。

我在書中寫的是第三階段,在這個階段,贏家征服了經濟,贏家征服了政治生活,並且社會變革的私有化。你所提到的是第四階段。

即使前三個機構屈服於有錢人的利益,最佳前景是什麼?如果你有一個自由且進行調查的媒體,你仍然有希望揭露其他三個機構並保持它們相對誠實。當贏家,少數幾個人,基本上擁有所有主要的優質出版物以及負責讓這些新聞對人們可見的Facebook、Google和Twitter時,你就關閉了循環。

我不確定還有哪些其他制度性閥門可以修復我們所處的情況。我們必須克服詢問擁有 The Atlantic 的億萬富翁是否比擁有 The Washington Post 的億萬富翁或將 TIME 雜誌賣給另一個億萬富翁的億萬富翁更好或更壞的誘惑。我們必須問,為什麼我們社會的如此多部分被億萬富翁所擁有。

有沒有其他替代方式可以避免依賴億萬富翁的剩餘?如果沒有,有沒有機制可以更好地利用他們的慈善資金?

在這個時代,富人有機會成為他們階級的叛徒,以實際的方式給予,從而拉高階梯,讓沒有人能以他們的方式致富——實際上打破他們所站立的系統。還有機會進行那種不會使他們及其權力膨脹的捐贈,實際上以威脅他們同類富豪的方式平衡競爭環境。重要的是,他們不是在這些運動中獲得權力,而是支持他人。

勞動團結的未來是什麼樣的?如果你要為此捐贈10億美元,你就不會是在為自己的利益行事。為什麼我們沒有富豪向那些打擊隱藏的離岸資金的人捐款呢?這將是一個偉大的慈善事業:追求你自己的特權和與你相似的人的特權。

富人可以做的另一件事是,他們可以從100年前的做法中學習,當時像[安德魯]卡內基這樣的人要求各州接管他私下創建的圖書館的維護,並同意通過納税人的資金來資助它。不是因為他負擔不起,而是因為他想利用捐款來培養公眾習慣。

“當你看到一個問題時,想想一個公共的、民主的、制度化的和普遍的解決方案。想想一個從根本上解決每個人問題的方案。”更重要的事情不是來自富人,而是來自我們其餘的人,我們需要學會重新掌握變革。這意味着作為個人,問自己:“我能做些什麼?”我簡單的回答是,下次你看到一個問題時,不要開一家回饋社會的杯子蛋糕公司——只需解決它。當你看到一個問題時,想想一個公共的、民主的、制度化的和普遍的解決方案。想想一個從根本上解決每個人問題的方案。然後建立運動。

我們不再是一個運動的國家了。即使在特朗普總統造成的痛苦中,民主黨考慮過多少億萬富翁作為救星?霍華德·舒爾茨、扎克伯格、布隆伯格、奧普拉、湯姆·斯泰爾。稍微看看我們自己。為什麼我們總是轉向億萬富翁的“糖爸爸”和“糖媽媽”來拯救我們免受虛假的億萬富翁“糖爸爸”的影響?

我們的文化中有一種不信任我們作為一個集體的能力去組織和建立運動的東西,我們需要重新學習如何做到這一點。人們在活動中問:“我如何改變世界?”不,我們如何改變世界?停止詢問你作為個體能做什麼。如果我們能夠真正重新養成加入組織的習慣,而不是發推特、點贊和戳戳,而是真正成為運動的一部分——持續的社區,團結的人們共同為某些事情而奮鬥——我認為我們可以重新平衡我們社會中的權力。

諷刺的是,我們這個時代的工具使普通人組織起來比以往任何時候都容易。然而,這些工具迄今為止產生的結果恰恰相反,即權力的集中程度比過去100年更高。是時候扭轉這一局面了。

你對這會發生感到樂觀還是悲觀?

我認為唐納德·特朗普給我們帶來了巨大的好處,讓億萬富翁的變革代理人現在和永遠失去了信譽。我們有機會真正迎來一個轉折點,就像鍍金時代在100年前讓位於改革時代一樣。我們在美國已經過了一個改革時代的時機,這個時代將具有公共精神而非私人精神,強調的是建設和重建我們共同擁有的東西。

誰比唐納德·特朗普更能華麗地讓那些富人聲稱他們在為我們而戰的想法失去信譽,同時卻在讓自己變得更富有呢?

CityLab 編輯部研究員妮可·賈沃斯基為本文提供了編輯協助。