硅谷飛碟人的被遺忘傳奇 - 彭博社

Ashlee Vance

加州的卡梅爾谷瀰漫着一種田園般的寧靜。富人們在山中建造了牧場風格的房屋,一邊可以俯瞰太平洋,另一邊則是松樹和柏樹的森林。這裏既不太熱也不太冷,清新的海洋空氣讓人感到內心平靜。這些條件為大思想的成長提供了空間,吸引了藝術家和希望沉思美好生活的退休人士。但時不時,這個地方的温和節奏會被打擾。某人的完美生活突然走向了動盪和意外的方向。

對一些人來説,這是一場房地產衝擊。對另一些人來説,這是一場地震,或者——天知道——一場野火。對於當地藝術經銷商蘭迪·亨特來説,這一刻出現在2008年。金融危機降臨到了這個天堂。習慣於穩定富裕收藏家流的藝術家和畫廊陷入了困境。情況糟糕到雕塑鑄造廠老闆拉里·費舍爾決定拍賣他多年保存的作品以幫助維持生計。在拍賣之前,他邀請亨特來看看是否有他喜歡的東西。他帶着朋友穿過骯髒的倉庫,朝着一組他認為可能特別有趣的青銅雕塑走去。

他選擇得很好。亨特看到的第一件雕塑, 與生命共舞,高一英尺,描繪了一個成年人的面孔垂直變形為一個手掌託着嬰兒。費舍爾解釋説,這件雕塑是由一位名叫亞歷山大·韋格斯的無名藝術家在二戰後創作,象徵着人類在最黑暗的時刻奮起尋找希望。它的美麗讓亨特感到震撼,讓他感到興奮和有些恍惚。“我真的開始哭了,”他後來説道。當他環顧四周,看到一件又一件宏偉的作品時,亨特知道他必須擁有它們。“我買下了整套30件韋格斯雕像。”

這些雕塑背後有一個不可思議的故事。韋格斯在這個山谷裏隱秘地度過了近半個世紀,像達芬奇一樣,年復一年地用回收的木材和廢料金屬打造他的家,使用他自己在現場製作的工具。在不同的工作坊裏,他製作雕塑、高度風格化的照片、木雕和家居裝飾。他還寫了關於鐵匠和工具製作的書籍,並與願意在他的財產上露營的年輕人親自分享他的才華。他教他們製作自己的工具、雕刻,並接受他極簡主義、以回收為中心的哲學。令人驚訝的是,韋格斯還是一位世界級的工程師,在20世紀20年代末設計了一種飛碟,他稱之為飛碟。

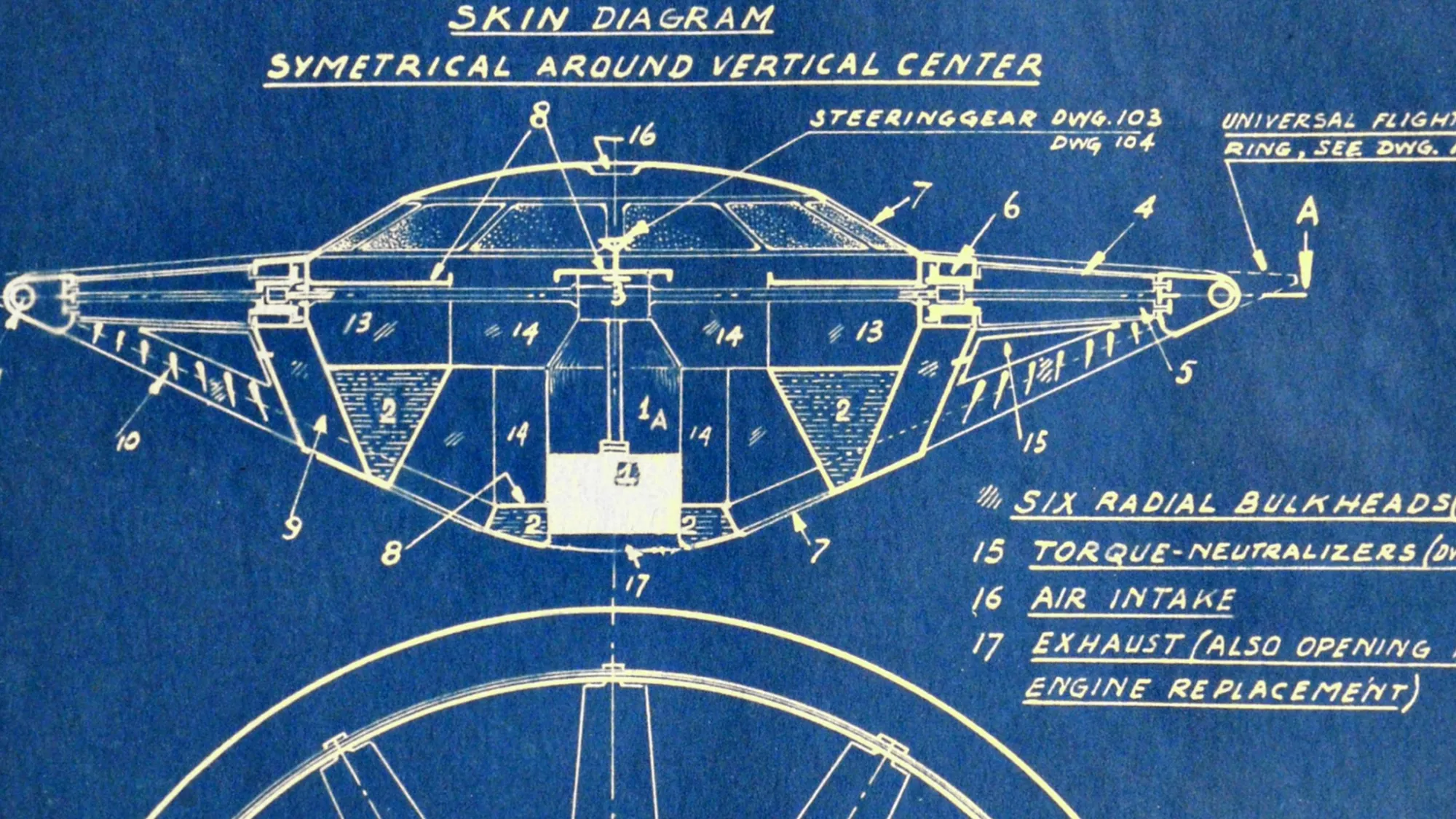

飛碟的早期藍圖。感謝韋格斯基金會費舍爾在1989年這位被遺忘的文藝復興人去世之前就已與韋格斯相識,他的故事讓亨特着迷了幾個小時。“我被吸引住了,”亨特説,他長期以來一直追求將一個背景引人注目的冷門人才變成收藏家中的重要人物的藝術經銷商夢想。他決定儘可能多地購買韋格斯的作品,然後將這位偉人的遺產帶給世界——並賺取一筆財富。

飛碟的早期藍圖。感謝韋格斯基金會費舍爾在1989年這位被遺忘的文藝復興人去世之前就已與韋格斯相識,他的故事讓亨特着迷了幾個小時。“我被吸引住了,”亨特説,他長期以來一直追求將一個背景引人注目的冷門人才變成收藏家中的重要人物的藝術經銷商夢想。他決定儘可能多地購買韋格斯的作品,然後將這位偉人的遺產帶給世界——並賺取一筆財富。

然而,在接下來的十年裏,亨特與韋格斯的關係變得比他在那個倉庫裏想象的要複雜得多。隨着他花費無數小時研究這個人,他開始將韋格斯視為硅谷更純粹時代的象徵。韋格斯發明東西是因為他內心深處有一種需求。這位藝術家兼工程師逃避名聲和財富,而是專注於辛勤工作和獨創性。亨特對韋格斯瞭解得越多,他越開始模仿和尊敬他,從一個 opportunistic 藝術經銷商轉變為一個追隨者。在某個時刻,他決定將自己的生活奉獻給講述韋格斯的故事,即使這意味着花費數百萬美元——並迷失自我。

亨特第一次給我發郵件是在2015年底。我剛剛出版了一本關於埃隆·馬斯克的傳記,收到了許多來自擁有自由能源機器、傳送裝置和火星着陸器的人的信息,他們要麼認為自己是下一個馬斯克,要麼希望我將他們的精彩想法傳遞給特斯拉公司和SpaceX的老闆。乍一看,亨特的郵件似乎完全屬於瘋狂的那一類。他承諾要講述“從未寫過的偉大非虛構故事”,關於一位在近一個世紀前發明飛碟的天才藝術家。“我一直在收集他的藝術作品、發明專利、照片、紀念品和文物,並採訪他的所有家人、朋友和學生,”他寫道。

我開始在網上搜索關於韋格斯的信息。雖然不多,但足以表明亨特可能不是個完全的瘋子。我禮貌地回覆,但沒有答應任何事情;他把這當作邀請,有一天跳進我的帕洛阿爾託辦公室,帶着包和箱子。

亨特是一個膚色黝黑的中年男子,頭髮濃密且棕色,戴着深色眼鏡。讓他顯得與眾不同的是他那種強烈的熱情,他似乎在努力剋制,以免嚇到我。像任何優秀的推銷員一樣,他有一種輕鬆、友好的氣質,讓你想聽聽他要説什麼。

他從一個包裏拿出一張海報,攤開在我的桌子上。那是一幅複雜的圖畫,描繪了一種看起來更圓形的 千年隼 來自 星球大戰 的飛行器。這個盤狀飛行器的設計是垂直起飛,利用空氣噴射。在飛行中,空氣可以通過一系列傾斜位置的百葉窗向前或向後引導,所有的操控都在一箇中央駕駛艙內完成。

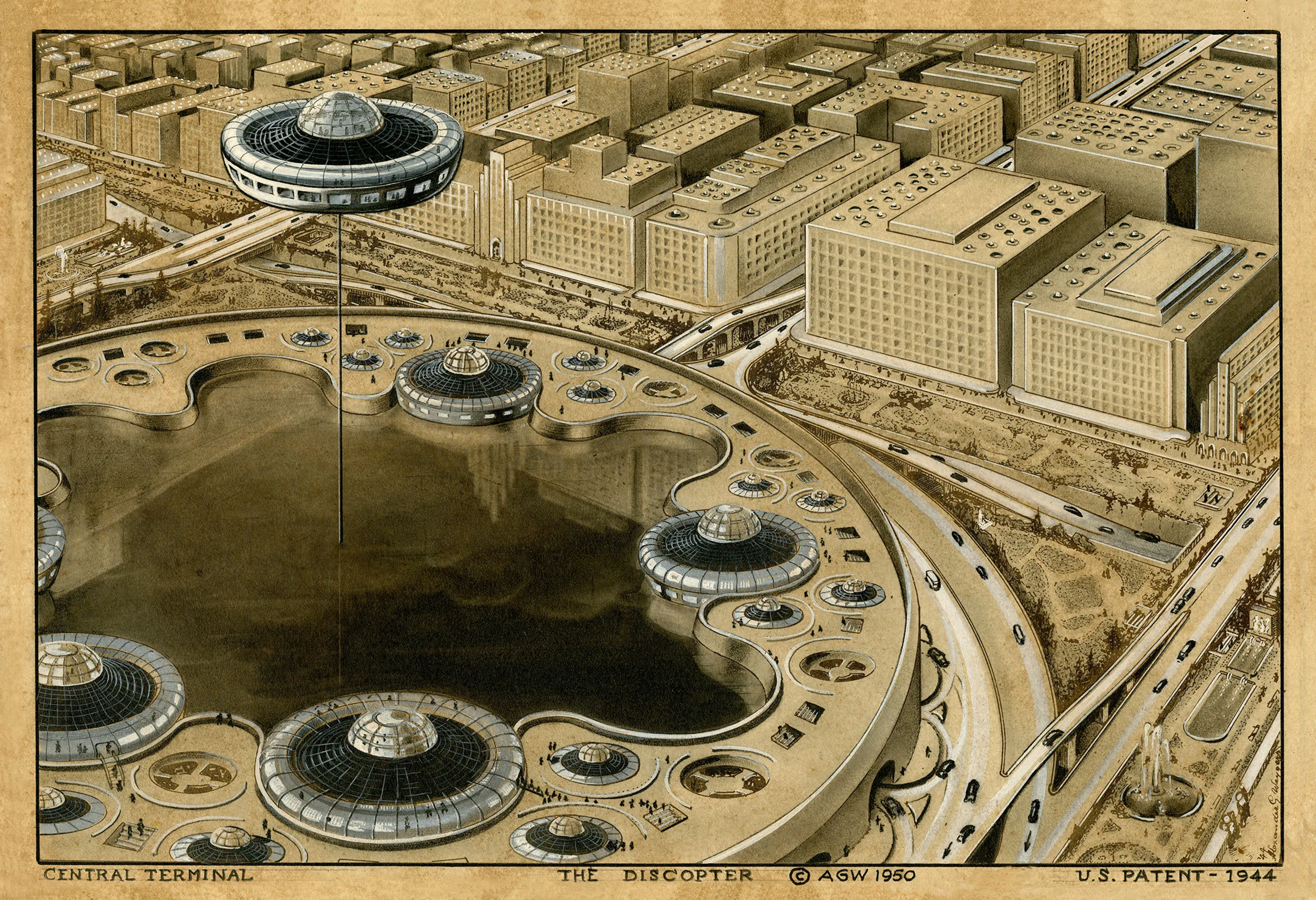

有更多關於飛碟的繪畫——還有很多。這個想法最早在1927年出現在韋格斯的腦海中;從一開始,他就設想這台機器將改變城市。亨特的下一個展覽,一幅描繪1985年舊金山未來模樣的畫作,展示了巨大的跨洋飛碟,能夠容納數百名乘客,停靠在海灣沿岸的碼頭。較小的通勤模型,停靠在辦公樓旁,能夠分離出類似汽車的交通工具在城裏移動。這些飛行器內部的繪畫極為華麗,展示了從網球場和卧鋪到小三明治上那一片奶酪的所有細節。

亨特和我聊了很久。到這個時候,這個奇怪的故事也深深吸引了我。我想知道更多關於這個韋格斯的事情。他來自哪裏?他嘗試過建造這個東西嗎?他為什麼不出名?我還想了解更多關於亨特的事情,包括他的動機。他邀請我去他在聖克魯斯的畫廊看看韋格斯的雕塑。當他離開時,他給了我一些飛碟貼紙、關於韋格斯的小冊子,以及一張海報,他堅持讓我寄給馬斯克。

韋格斯對1985年舊金山中央車站充滿飛碟的設想。由韋格斯基金會提供亨特的畫廊藏在聖克魯斯的一條小街上,位於一棟單層工業建築後面,周圍是咖啡館和衝浪商店。他説他有一點強迫症。畫廊展示了一點半的強迫症。

韋格斯對1985年舊金山中央車站充滿飛碟的設想。由韋格斯基金會提供亨特的畫廊藏在聖克魯斯的一條小街上,位於一棟單層工業建築後面,周圍是咖啡館和衝浪商店。他説他有一點強迫症。畫廊展示了一點半的強迫症。

韋格斯的數十件雕塑填滿了主房間:大件雕塑在中央對稱地擺放在大型黑色底座上,而較小的作品則環繞在邊緣。玻璃展示櫃裏放着韋格斯的書籍、工具和比例模型的飛碟,牆上點綴着他生活中的照片。在房間一端的長桌上,數十個文件夾細緻地記錄着韋格斯的生活信息。房間裏有一種數學般的精確感,所有物品間隔均勻,維護得一塵不染,宛如一個神龕。後面的一個小壁櫥被改造成了一個UFO博物館。裏面有數百本書(羅斯威爾事件、飛碟——嚴肅的生意、另一個世界在觀察嗎?)和一些早期提到飛碟的舊雜誌(生活、讀者文摘)。亨特花了幾個小時在拍賣和收藏網站上,儘可能多地收集這些書籍,像個UFO囤積者。房間裏擠滿了UFO玩具、啤酒、激光槍、DVD、日記和桌遊。“感謝eBay,”他説。

這一切對那些瞭解亨特的人來説並不奇怪。他於1958年出生,在附近的聖克拉拉長大,那時硅谷還被稱為“心之喜悦谷”,因為那裏的水果和堅果果園豐饒。小時候,他常常在父親的車庫裏做木工,或者和母親一起去跳蚤市場。即使那時,他也在收集東西——熱輪車、硬幣、郵票、汽車零件、徽章、槍支。“姓亨特,你知道的,”他説。

亨特攝影師:葉仁莫克,彭博商業週刊在他職業生涯的前十年,亨特在他父親的油漆承包公司工作,後來接管了這家公司。一段破裂的婚姻把他送到了夏威夷,在那裏他開始在毛伊島的一家高端畫廊出售藝術品。“在第一個月,我是第一銷售員,”他説。“我運氣不錯,碰上了一條大魚,賣出了幾百萬。”不久之後,他抓住了 羅伯特·懷蘭的作品,懷蘭因其海洋主題的壁畫而聞名,並繼續銷售數百萬美元的藝術品。“他絕對是個拼命三郎,”懷蘭説。“他一直熱愛藝術,並且有很好的眼光。”亨特留長了頭髮和鬍子,晚上在海灘上享受抽煙和衝浪,盡情享受這一切。“我在賣藝術,而每週一都會有一批漂亮的遊客女孩到來,”他説。“我喜歡這樣。”

亨特攝影師:葉仁莫克,彭博商業週刊在他職業生涯的前十年,亨特在他父親的油漆承包公司工作,後來接管了這家公司。一段破裂的婚姻把他送到了夏威夷,在那裏他開始在毛伊島的一家高端畫廊出售藝術品。“在第一個月,我是第一銷售員,”他説。“我運氣不錯,碰上了一條大魚,賣出了幾百萬。”不久之後,他抓住了 羅伯特·懷蘭的作品,懷蘭因其海洋主題的壁畫而聞名,並繼續銷售數百萬美元的藝術品。“他絕對是個拼命三郎,”懷蘭説。“他一直熱愛藝術,並且有很好的眼光。”亨特留長了頭髮和鬍子,晚上在海灘上享受抽煙和衝浪,盡情享受這一切。“我在賣藝術,而每週一都會有一批漂亮的遊客女孩到來,”他説。“我喜歡這樣。”

當互聯網在1990年代興起時,亨特開始瘋狂購買與知名藝術家和藝術相關的域名。這幫助他為如 M.L. 斯諾登 和 弗蘭克·埃利斯庫 等雕塑家建立市場,後者製作了海斯曼獎盃,並向包括喬治·福爾曼和坦婭·塔克在內的名人客户銷售。亨特最終回到了灣區,經營他的網站並在聖克魯斯設立畫廊。藝術生意做得不錯,但從未給他帶來夢想中的財富或名聲。“這對我來説一直是個人挑戰,”他説。“我能否把一個沒人聽説過的人變成全國故事?”

韋格斯於1901年出生在印度尼西亞的爪哇島,成長在一個由他的荷蘭父母擁有的糖 plantation上。這個家庭還在熱帶地產上經營一家酒店,那裏是一片芒果樹和甘蔗田的糾結。亞歷克斯和他的六個兄弟姐妹在家接受教育,赤腳在鄉間漫步,穿着白色長 tunic。這個家庭富裕,但為了維持農場和酒店的運營,還有很多事情要做。亞歷克斯常常在鐵匠工作室幫忙。

15歲時,他前往荷蘭接受預科學校和大學的教育。他學習機械工程和船舶建築,同時繼續磨練他的鐵匠技能。作為培訓的一部分,韋格斯在海上進行了長途旅行,並在波濤洶湧的海面上鍛造精確的機械部件。“如果零件磨損了,沒有人會來救你,”他喜歡這樣説,根據亨特挖掘的大量記錄中的一次採訪。“你在海上是孤獨的。你需要用手邊的任何東西來製造和設計它們的替代品。”

1926年,韋格斯與他的年輕妻子雅各巴·胡特搬到西雅圖,在那裏他追求海洋工程師和船舶建築師的職業,並開始在他的筆記本上繪製Discopter的草圖。然而,到1928年,他因胡特和他們的兒子在分娩期間去世而陷入深深的抑鬱。“這是一場下滑的開始,”韋格斯在胡特的葬禮後寫信給他的父母。“現在一切都太糟糕了。”他放棄了造船,投身於雕塑,遊歷美國和歐洲,向當時的幾位大師學習。

藝術家在他的工作室裏使用他手工製作的工具雕刻一根木頭,靈感來自於他的故鄉爪哇。感謝 Weygers 基金會一段時間內,他的作品得到了回報。在1936年他搬到加利福尼亞州伯克利後,他的作品開始出現在加州奧克蘭博物館和史密森美國藝術博物館。但當第二次世界大戰開始時,市場萎縮,Weygers再次陷入困境。40歲時,成為美國公民的他加入了美國陸軍,在一個情報單位服役兩年,翻譯用馬來語、荷蘭語、意大利語和德語寫的消息。到1943年底他獲得退役時,他重新專注於他舊的 Discopter 設計,認為它可以取代直升機,他認為直升機“是一項未完成的工程”。

藝術家在他的工作室裏使用他手工製作的工具雕刻一根木頭,靈感來自於他的故鄉爪哇。感謝 Weygers 基金會一段時間內,他的作品得到了回報。在1936年他搬到加利福尼亞州伯克利後,他的作品開始出現在加州奧克蘭博物館和史密森美國藝術博物館。但當第二次世界大戰開始時,市場萎縮,Weygers再次陷入困境。40歲時,成為美國公民的他加入了美國陸軍,在一個情報單位服役兩年,翻譯用馬來語、荷蘭語、意大利語和德語寫的消息。到1943年底他獲得退役時,他重新專注於他舊的 Discopter 設計,認為它可以取代直升機,他認為直升機“是一項未完成的工程”。

Weygers 認為 Discopter 是幫助美國士兵以及他在荷屬印度的家人的一種方式,他們中的許多人被日本軍隊關進了集中營。他想象着 Discopter 在敵人後方安靜飛行,執行救援任務。在洛杉磯的諾斯羅普航空公司短暫而不愉快的工作經歷後,他擔心同事可能會竊取他的想法,Weygers 和他的第二任妻子 Marian Gunnison 一起搬到了卡梅爾谷。一位軍隊朋友在遺囑中將幾英畝土地留給了他,因此,在汽油配給仍然有效的情況下,這對夫婦駕駛着一輛1928年的福特A型車,經過改裝後可以用燃燒木材和煤油的蒸汽驅動,向北行駛了350英里。他們一路上沒有遇到其他司機。

亞歷山大·韋格斯的傳奇開始在這片丘陵、林木茂盛的3英畝土地上形成。他和瑪麗安在他搭建的帳篷裏睡了幾個月,靠蒲公英湯和地鼠燉肉維持生計。他們設法把一些蜜蜂引入用廢木料建造的蜂箱,並在城裏用蜂蜜交換其他商品。“我們就像亞當和夏娃,”瑪麗安後來回憶道。“我們沒有鄰居。晚上黑得很,我們就躺在那裏,看着一顆又一顆的流星。”

最終,韋格斯開始建造一座將成為標誌性的房子。他在垃圾場尋找木頭、金屬、浴缸、水槽和窗框進行回收。他開始建造一個看起來像蘑菇帽的結構——卡梅爾谷中的霍比特人巢穴。它是圓形的,側面彎曲。韋格斯形容它為“瘋狂的幾何穹頂”。他所需的每一個鉸鏈、把手、螺母和螺栓都是手工鍛造的。他決定將結疤的木材外觀保持未完成狀態,以與周圍的景觀相匹配。一個厚實的平頂覆蓋着這個結構,苔蘚在邊緣生根。最終的產品與周圍環境融為一體,幾乎看起來就像森林本身產生的。

在房子附近,韋格斯還建造了一個藝術工作室和一個鐵匠鋪。然後他在地下創建了一個暗房用於沖洗照片。這些結構周圍的院子很快就堆滿了撿來的物品。“看起來像個廢品場,”在附近長大的羅布·塔爾博特説。“他有舊車輛、鋼鐵、木材和輪子。他會保存任何東西,因為他會重複利用。”到那時,韋格斯以將汽車彈簧變成鑿子、車軸變成錘子而聞名;牙醫的椅子變成了一種裝置,讓他可以用腳尖輕鬆升降大理石塊。

在安頓下來後,Weygers 轉向了 Discopter。聯邦政府在 1945 年 6 月授予他 專利號 2,377,835A。他希望將專利贈送給美國軍方,然後嘗試將該技術商業化。他收集了大量關於 Discopter 的信息,並將其郵寄給軍方、飛機制造商、直升機製造商,甚至汽車製造商,以評估興趣。他收到了幾封鼓勵的回信,工程師們表示該車輛看起來不錯,但對當時來説過於先進。(它需要更輕的材料和更高效的推進系統。)大多數信件令人失望。“我們的技術人員已經審查了這個設計,並表示他們沒有興趣,”一位美國空軍上校寫道。“感謝您將此事提請空軍注意。”

1947 年,流行媒體出現了一陣關於 UFO 目擊的報道,將飛碟帶入了主流意識。 《芝加哥太陽報》 在那年 6 月刊登了一篇標題為“超音速飛碟被愛達荷州飛行員目擊”的文章; 《新聞週刊》 和 《生活》 在那年 7 月的同一周內也發表了類似的文章。似乎美國各地都出現了飛碟的潮流。

Weygers 在卡梅爾谷的家,“一個瘋狂的幾何穹頂。”感謝Weygers基金會神秘飛行物的故事可以追溯到中世紀,其他發明家和藝術家也曾製作過盤形飛行器的圖像。羅馬尼亞發明家亨利·科安達甚至在1930年代製造了一種看起來類似於我們現在認為的經典外星飛船的飛碟。歷史學家懷疑,科安達和Weygers的設計在公眾領域中流傳,加上戰後對科幻技術的興趣,創造了一種氛圍,導致了UFO目擊事件的突然激增。然後,在1950年代,NASA和其他公司及組織實際上嘗試製造具有飛碟設計的垂直起降(VTOL)飛行器。

Weygers 在卡梅爾谷的家,“一個瘋狂的幾何穹頂。”感謝Weygers基金會神秘飛行物的故事可以追溯到中世紀,其他發明家和藝術家也曾製作過盤形飛行器的圖像。羅馬尼亞發明家亨利·科安達甚至在1930年代製造了一種看起來類似於我們現在認為的經典外星飛船的飛碟。歷史學家懷疑,科安達和Weygers的設計在公眾領域中流傳,加上戰後對科幻技術的興趣,創造了一種氛圍,導致了UFO目擊事件的突然激增。然後,在1950年代,NASA和其他公司及組織實際上嘗試製造具有飛碟設計的垂直起降(VTOL)飛行器。

隨着關於UFO的討論加劇,軍方對這些飛行器變得認真起來,Weygers堅信他的設計被盜用了。當地媒體也同意他的看法。在1950年4月,*《舊金山紀事報》*刊登了關於Discopter的第一篇報道,標題為“卡梅爾谷藝術家五年前申請了飛碟專利:‘Discopter’可能是人們最近看到的。”該報相當平淡地指出,“該發明成為美國軍方和私營企業在國內外製造的所有盤形垂直起飛飛機的原型。”Weygers向美國海軍發送了一封信,指控其侵犯了他的專利,並向雜誌和報紙發送了更多信件,要求他們更正未提及他發明的UFO相關文章。(亨特在他十年的挖掘過程中設法找到了許多這樣的信件,並將其全部編入他的檔案中。)

在採訪中,韋格斯表示他知道原始的飛碟設計缺乏可行的推進動力源,但他覺得輕質材料和電動機的進步已經到來,使得該設備變得可行。他所需要的只是有人願意在他身上投資幾百萬美元,他就能將飛碟變為現實。但隨着歲月的流逝,他逐漸遠離了自己的發明,並淡化了它。“對於飛碟,我達到了極限,”他告訴一位記者。“我發明了一些東西,然後我繼續前進。我仍然認為有人可以建造它。誰真的知道呢?”

這些評論未能捕捉到韋格斯內心的憤怒。亨特獲得的關於專利爭執的信件顯示出一個感到被他希望幫助的政府背叛的人。韋格斯從來不是一個專注於物質財富的人,但在飛碟事件之後,他將對金錢和物品的厭惡轉化為一種激烈的反政府哲學。在他餘生中,他努力從工作中賺取儘可能少的錢,以便不必繳税,也不必為他所認為的腐敗、扼殺靈魂的系統提供資金。

在1950年代初期的關注熱潮之後,韋格斯回到了隱居的生活。他大部分時間都花在修繕房子或雕刻上。他偶爾會在展會或展覽上展示一件雕塑,讓人們欣賞,但他從不留在現場聽取評論或嘗試出售作品。“來這裏的人如果喜歡一件作品,可能會買,也可能不會,”他告訴一位記者。“去他的。我創作藝術作品是出於對它的熱愛。”

在70年代中期,Weygers出版了 工具的製作和現代鐵匠。這些書籍包含逐步的圖紙和指南,意外地成為了暢銷書。Weygers也一樣:來自世界各地的人們開始出現在卡梅爾谷的房子裏,向這個似乎來自不同時代的人學習。他開始收取小額費用,開設為期六週的課程,學生們將在課程中學習如何尋找材料、製作工具和雕刻。他同時進行六個火爐的操作,併為人們提供14個鐵砧進行練習,同時進行演示。燃燒的煤、金屬和木屑的氣味瀰漫在他的鐵匠鋪中,他保持黑暗的環境,以便人們在工作時能看到金屬顏色的變化——黃色、藍色、橙色。Weygers身材高大健壯,進入70歲時依然保持着強壯的肌肉前臂,他的個性與這種雕刻般的形象相匹配。他不容忍愚蠢或不願意投入工作的人的存在。

每節課大約有六到十二名學生到場,大多數是20多歲和30多歲的人,露營在Weygers的房子旁邊。每天午餐時,學生們會圍坐在他用紅木製作並裝上旋轉裝置的腎形餐桌旁。客人們就座後,Weygers會用幾根手指將巨大的餐桌滑到他們面前,展示他的工程技能。食物來自Marian的花園;盤子和餐具則來自他的鍛造。“那是一個技術似乎在加速發展的時代,”來自加拿大的學生Joseph Stevens説,他在1970年代三次跋涉到這個地方。“但當你在他們的房子裏時,時間真的靜止了。那可能是任何時候,甚至是任何世紀。”

除了黑smithing和雕塑,Weygers還展示了他的木刻版畫,其中一些花費了數月時間,以及他稱之為藝術攝影的技術,他通過放置在鏡頭上的水滴拍攝物體的照片,然後用鉛筆勾勒出照片的部分以增強細節。與書籍一樣,這些照片為他帶來了一些關注和金錢,但他仍然設法保持大部分時間不被公眾注意。“他想要獨自生活,”他的前鄰居Talbott説。“鄰居們偶爾會看到這輛舊卡車沿着道路駛來,車上裝滿了這些東西,僅此而已。坦率地説,他們大多數人都看不起他。”

Weygers一直教課到83歲,那時視力和心臟問題讓他感到無能為力。“他有黃斑變性,無法聚焦,”當地藝術家和Weygers的鄰居André Balyon説。“他的學生們再也沒有來過。這讓他感到非常沮喪。”Weygers於1989年去世,享年87歲。他希望這個瘋狂的房子和工作室能變成一個基金會,駐留的雕塑家在搬走時願意留下他們最好的作品。然而,Marian厭倦了艱苦的生活,將土地分割成她出售的地塊。這個家最終被拆除。該物業的出售為她帶來了約40萬美元的收入,她在該地區生活直到2008年,去世時享年98歲。

2016年5月,Hunter發現Weygers曾居住的一些物業開始出售。他和他的伴侶Cathy Thomas以160萬美元購買了1.6英畝的土地和一棟四卧室的工匠風格住宅。院子看起來仍然和Weygers的全盛時期一樣,滿是樹木、灌木和山丘,房子位於一條長長的蜿蜒車道的盡頭,遠離道路。Weygers的工作室和房子的遺蹟可以在地面上找到。“我們真幸運能找到這棟房子,”Hunter説。“這真是個奇蹟。”

在接下來的18個月裏,亨特和我交換了許多關於韋格斯的筆記。或者説,他不斷地向我發送他發現的事情和他對這塊土地的雄心勃勃的計劃的更新。他對硅谷最近對飛行汽車的興趣特別興奮,谷歌聯合創始人拉里·佩奇和幾家初創公司正在資助開發垂直起降(VTOL)飛行器的努力。最終,驅動像飛碟這樣的東西所需的技術已經到來。世界終於追上了韋格斯的天才。

亨特對韋格斯的迷戀既令人鼓舞又令人沮喪。作為一個硅谷歷史愛好者,我沉醉於這個拒絕了該地區金錢和炒作、決定憑藉自己的雙手去奮鬥的孤獨工程師的故事。韋格斯體現了硅谷科技工作者今天所慶祝但未能實現的許多東西:他是一個環保主義者,一個創造者,一個從農場到餐桌的美食家,沒有任何自我慶祝的華麗或儀式,這些現在圍繞着這些理念。他在許多方面是硅谷如今所缺乏的真實。

沮喪源於亨特努力讓韋格斯成名的掙扎。亨特是一個出色的推銷員,但沒有人願意花時間去聽一個關於非傳統生活的複雜故事。韋格斯無法以華麗的西裝在Instagram上包裝,或強迫人們在Facebook上接受。儘管如此,亨特仍然堅持不懈。如果説有什麼的話,他關於韋格斯的筆記開始顯得更加緊迫,尤其是在2017年中期。

事後看來,這個原因變得清晰。對我來説,亨特,當時58歲,已經與癌症鬥爭多年,而這種疾病在擴散到他全身時變得更加嚴重。

在2017年7月,我驅車90英里去看看亨特對韋格斯舊居所做的改造。結果非常輝煌。

亨特建造了一個相當於韋格斯博物館的地方。當你走下樓梯到地下室時,會經過一系列巨大的飛碟照片。在地下室,亨特在房間中央擺放了幾張沙發,並用韋格斯的雕塑將它們圍繞起來。他的韋格斯照片收藏被藝術性地排列在牆上,展示了他的一生時間線。亨特從韋格斯的學生那裏獲得的工具被裝在玻璃後面,像藝術品一樣。“在我心中,這幾乎變成了一場競賽,彷彿其他人會在我到達之前找到這些東西,”他説。

在這個主房間的左側,亨特建造了一個小型電影院,旁邊有一根天鵝絨繩子,他會把它拉到一邊以便你進入。如果你有20分鐘的空閒時間,他會給你放他委託製作的韋格斯紀錄片,並讓你翻閲他為一部關於這個人的好萊塢大片準備的劇本提案。兩件韋格斯的大型雕塑在電影屏幕兩側,頭頂的燈具是定製的飛碟形狀。在房間的後面有一張桌子,上面有他所稱的韋格斯計劃的信息:一份雕塑、飛碟印刷品和其他亨特希望出售的藝術品的清單。電影院的洗手間裏有更多的飛碟紀念品和藝術照片;支撐水槽的金屬架上鑄有韋格斯的首字母,AGW。

在主房間的右側,亨特重新創建了他的工作室飛碟收藏,只不過這次更大、更宏偉,裝滿了更多的物品。他找到了一款韋格斯製作的迷你飛碟,並將其裝在玻璃下。打開這個房間、客廳或電影院的任何抽屜,你都會發現關於韋格斯生活的成堆文件,包括信件、報紙剪輯、專利申請、與律師的通信、信息自由法請求和CIA記錄請求。在過去的十年裏,亨特追蹤了許多韋格斯的學生和家人,並對他們進行了採訪。他還發現韋格斯一直在保守一個秘密:他有一個在1935年出生的私生子,亨特找到了他並與他成為朋友。“他長得和他父親一模一樣,”亨特説。“他只見過幾張亞歷克斯的照片,而我有數百張要與他分享。”

在韋格斯的工作室內。感謝韋格斯基金會當我們參觀這處房產時,亨特帶我去了後院,他在那裏開始建造一個20英尺寬、飛碟形狀的火坑。左側的土地上有小型推土機在平整土地。這是韋格斯的鐵匠鋪所在,亨特打算將其復興。“我還要建一個世界級的雕塑花園,”他説。“並重建工作室,開設一個禮品店。”此時他的宏偉計劃是建立一個韋格斯博物館,供人們參觀。“我是這個傢伙作品的最大收藏者,我覺得僅僅囤積這些作品讓我感到內疚,”他説。他希望卡梅爾谷的富裕居民和遊客能來這裏,受到吸引,或許會購買一些雕塑。對於那些無法到達這處房產的人,他創建了一個流動展覽,展示巨大的飛碟和雕塑,這些展品可以裝在拖車的牆壁上,帶到科學和藝術展覽會上。

在韋格斯的工作室內。感謝韋格斯基金會當我們參觀這處房產時,亨特帶我去了後院,他在那裏開始建造一個20英尺寬、飛碟形狀的火坑。左側的土地上有小型推土機在平整土地。這是韋格斯的鐵匠鋪所在,亨特打算將其復興。“我還要建一個世界級的雕塑花園,”他説。“並重建工作室,開設一個禮品店。”此時他的宏偉計劃是建立一個韋格斯博物館,供人們參觀。“我是這個傢伙作品的最大收藏者,我覺得僅僅囤積這些作品讓我感到內疚,”他説。他希望卡梅爾谷的富裕居民和遊客能來這裏,受到吸引,或許會購買一些雕塑。對於那些無法到達這處房產的人,他創建了一個流動展覽,展示巨大的飛碟和雕塑,這些展品可以裝在拖車的牆壁上,帶到科學和藝術展覽會上。

總的來説,亨特估計他在韋格斯的痴迷上花費了280萬美元。不過,幾乎所有的錢都是來自他的合作伙伴托馬斯,她是一位為富裕家庭服務的財務經理。她曾為亨特的痴迷程度感到擔憂,但在試圖為韋格斯的習慣理順一些財務秩序的同時,讓他隨心所欲。“謝天謝地,我有凱西。否則,我就破產了,”亨特説。他知道人們認為他可能有點瘋狂,但他仍然堅信,世界只需要聽到關於這些藝術作品和飛碟的消息,然後一切都會自然而然地解決。

亨特和我在兩年的時間裏只是時斷時續地相處,但我們總是相處得很好,享受彼此的陪伴。自從我們第一次在我的辦公室見面以來,我看到他對韋格斯的追求從一個賺錢的項目轉變為其他東西。那時,他似乎真的很關心世界知道這個韋格斯是誰。隨着他的癌症惡化,亨特認為我是實現這一目標的最佳選擇,他繼續對我隱瞞自己病情的嚴重性,因為他不想讓我放棄這個故事。

幾乎正好一年前,托馬斯給我發了一條信息,説我必須趕到他家。亨特與不同類型的癌症作鬥爭——肺癌、脊柱癌和肝癌——現在看來,他的生命已經不多了。

我回到了卡梅爾谷,亨特在他的韋格斯房間外迎接我。在短短几周內,他瘦了很多。他的衣服在身體上鬆鬆垮垮的,只有肚子周圍緊繃,因為治療和疾病使他的肚子脹大,充滿了空氣。他的肝臟已經衰竭,皮膚變黃。他那雙曾經充滿活力的大眼睛現在顯得蒼白而陰鬱。但他並沒有沉溺於這些,因為他找到了韋格斯曾經從洛杉磯開到山谷的老蒸汽動力汽車。“真是太神奇了,”他説。“這輛車找到了我。”

我們一起花了幾天時間談論韋格斯,聊了幾個小時。我會坐在沙發上,亨特開始講故事,因止痛藥而感到睏倦,打個盹大約10分鐘,然後醒來接着講。他的故事依然存在,只是變得模糊。亨特努力尋找日期和事件的正確順序,他曾經對韋格斯的百科全書式的知識變成了對真實的抽象感覺。我們在院子裏走動時,他緊緊抓着我,繼續談論他的計劃。現在他想創建一個專門致力於韋格斯的非營利組織,為孩子們提供科學獎學金。某一時刻,他的鞋帶鬆了,我彎下腰去繫好,結果發現:一雙價值800美元的麂皮古馳切爾西靴,側面有彩虹色的UFO。“這個價格可不是韋格斯的風格,”亨特説。“但我必須擁有它們。”

在我們最後一個夜晚,亨特在藥物的影響下變得恍惚而沉思。“我做過幾次關於見到亞歷克斯的夢,”他説。“有一次是非常愉悦的體驗。我躺在牀上,快要入睡時,周圍的一切變得有些發光,我感受到了一種存在。我看到了一道白光,隨之而來的是一種強烈的感覺。我當時就想這肯定是韋格斯。我接受了這個想法,認為這是韋格斯的靈魂在告訴我我做的是對的,他很感激,我應該繼續我的使命。”亨特在幾天後去世了。

亨特想要一個盛大的派對,並給托馬斯留下了詳細的指示,告訴他該怎麼做。他的葬禮在聖荷西的一座圓形教堂舉行,像飛碟一樣。韋格斯的幾個家族成員出現了,還有幾百個認識亨特的人。在他的葬禮後,我們都聚集到附近的一間大舞廳,樂隊在舞台上演出,人們吃着晚餐。我和托馬斯、亨特的母親、姐妹、兄弟以及朋友們坐在一起。幾乎所有人都起身跳舞。托馬斯説她決定是時候完成這個使命,找到一些資金來支持韋格斯基金會。“這是蘭迪想要的,”她説。