南非2017:解救“被劫持”的國家_風聞

多佐罗夫同志-学好三体,认清人类。看清局势,灵活应对。2018-02-25 10:21

來源:界面新聞

從遠處開車接近約翰內斯堡,會看到城市佇立在一塊高地上,顯得格外雄偉和繁華。在南非荷蘭語中,這塊高地被稱作“Witwatersrand”——白水嶺,因為有多條瀑布從它北側的峭壁上流下。1886年,白人在白水嶺的一座農場上發現了金礦,此後這一帶出產瞭如今世界上一半的已開採黃金。對黃金的慾望驅動着對黑人新的奴役,匯入南非三百多年的殖民史。這段歷史的幽靈,在種族隔離廢除23年後的今天,還遠未從南非大地上散去。

“彩虹之國”

2017年11月初,夏天在幾輪寒潮侵襲後姍姍來遲。約翰內斯堡市中心建在關押過甘地和曼德拉的監獄遺址上的憲法法院,一羣澳大利亞的老人正在紀念他們當年對南非人民的聲援運動。城南的種族隔離博物館,海內外遊客人頭攢動。它西面的黑人鎮區(township,當年白人政府為黑人劃定的聚居區)索韋託(Soweto),路邊一塊塊字牌復原着1976年那場意義深遠的起義的場景,小小的曼德拉故居被遊客擠得水泄不通,一條考究的商業街在門前發展起來。

在今天的南非,鬥爭的記憶依然高度可見而且鮮活,而不太被講述、也不太受到外國人關注的,是1994年廢除種族隔離後,這個傳説中的“彩虹之國”到底取得了怎樣的成就。

離曼德拉故居不遠的一面牆上,執政至今的非國大的宣傳標語試圖回答這個問題:

“1994年,大多數人沒有免費教育,2013年,80%以上的學校免費;1994年,550萬家庭沒有通電,2013年,超過1100萬家庭通上了電。我們已經一起讓南非變得更美好。”

乍一看是了不起的成就,再一看卻發現它隱藏的,比它講出的更多。

它沒有告訴你,南非的基礎教育水平低下,小學生讀寫和算術能力顯著低於肯尼亞、斯瓦士蘭、坦桑尼亞和津巴布韋等其他非洲國家,而且輟學率驚人,2004年入學的一百多萬學生中超過一半沒能堅持到十年後的中學畢業考試。

它也沒有告訴你,在過去的十年中,南非電價上漲了整整四倍,給經濟和民生都造成沉重負擔。去年,深陷腐敗窩案泥潭的國有電力公司再次要求政府批准電價上漲20%。

當然,它更沒有告訴你,當前全國5500萬人口中的55%生活在貧困線以下,失業率位列世界前十,青年失業率超過50%,全國基尼係數高達0.68,黑人內部也達到0.65(聯合國的警戒線是0.4)。近幾年食品價格大幅上漲,前年工會領袖、民間組織和反對黨分別聲稱全國有1300萬、1400萬和1500萬人食物短缺,不得不“餓着肚子睡覺”,政府公佈的數字打個對摺,那也相當於總人口的13%。南非還是當今世界上艾滋病毒感染最嚴重的國家,2016年全國12.7%的人口HIV陽性。

這裏還有着排名世界前列的謀殺率、強姦率和搶劫率。約翰內斯堡北郊的中產階級別墅區,絢爛的紫薇花樹間瀰漫着戒備森嚴的氣氛——高聳的圍牆、尖鋭的柵欄、刀片鐵絲網、電圍欄。各家各户門口如同各大私營保安公司的海報展——“24小時武裝反應”、“你處在監控之下”。全副武裝的安保人員駕駛的重型皮卡不時呼嘯而過。而市中心低收入城區希爾布羅(Hillbrow)的黑人雜貨店主則需要自己照顧自己,乾脆把自己和收銀台一起罩在鐵籠子裏。

空間的隔離依然存在,只不過隔離的界線從種族,變成了經濟地位。

約翰內斯堡CBD,摩登的天際線下有一種沒落的氣息。公園車站(Park Station)一帶喧囂的批發街市和路邊攤有點像廣州一德路、武漢漢正街,只是遠沒有那麼繁忙。希爾布羅這個曾經搖滾、同性戀酒吧星羅棋佈的高檔白人公寓區,則被來自周邊國家的黑人新移民佔據。CBD如今只是個地名,真正的中央商務區和白人中產社區,早已外遷到了北郊的桑頓、蘭德堡和羅斯班克等地。

約翰內斯堡CBD公園車站附近的小商品街市。

約翰內斯堡CBD希爾布羅街景。

城郊的鎮區(township)依然是黑人的世界。其中最大的依然是索韋託。論人口和佔地,它完全可以是約翰內斯堡的姐妹城,卻只是平房連着平房的無限蔓延。所謂“鎮區”卻並沒有顯著的商業中心——鎮子,甚至沒有商販聚集的街市。主導着這裏的商業的,是幾大零售寡頭的超市。

放眼全國,白人依舊擁有這個國家絕大部分的土地。三萬多座白人農場覆蓋着六成以上的國土面積,數百萬黑人寄居其上,仍然面臨被農場主驅逐的危險。

與此同時,全國有約兩百個“非正式定居點”散佈在城市周圍,數十萬座用瓦楞鐵皮和其他簡易材料非法搭建的棚屋下,蝸居着全國13%的人口。2009年那部以約翰內斯堡為背景、以“隔離”為主題的科幻片《第九區》就是以此為主要場景。

以上所有問題都非常棘手,都可以説有着深刻的種族隔離根源。但是如果你今天問十個普通的南非人:這個國家面臨這麼多問題的原因是什麼?很可能其中五個會給你一個果斷的回答 “腐敗”,另五個告訴你一個不常聽説的詞——“國家劫持”(state capture),一種更高級的腐敗。比如在一輛長途面的裏,我問鄰座在國企人事部門上班的黑人中年男士:為什麼目前南非經濟不好?他説:

“因為我們的國家被古普塔兄弟劫持了。”

“國家劫持”

古普塔兄弟(Gupta Brothers),是1993年從印度移民南非的商人三兄弟,商業利益橫跨礦產、能源、軍事裝備、民航和媒體。他們和總統雅各布·祖馬(Jacob Zuma)相識於2002年,曾在2009年大選期間幫助祖馬競選。次年,祖馬28歲的兒子成為三兄弟公司的股東,並在同年個人資產超過十億蘭特(當年與人民幣匯率約為1:1,近年跌到約2:1)。當時就有人質疑過兩家的關係,但沒有掀起太大的波瀾。

直到2013年4月的一天,一架來自印度的專機降落在比勒陀利亞附近的沃特克魯夫空軍基地。機上乘客並非外國政要,而是兩百多位來參加印裔南非商人古普塔兄弟侄女婚禮的印度賓客。在沒有邊檢手續的情況下,這些人客由警車開路,從空軍基地直奔婚禮現場。這一事件震驚南非朝野,被認為是對國家主權的藐視。人們很快發現:是祖馬批准了此次降落,他原本還打算出席婚禮,在事件發酵後取消了計劃。

此事被憤怒的媒體稱作“古普塔門”。但這個詞他們用早了。因為他們很快會發現,在祖馬的總統府裏,到處都是更大的“古普塔門”。2017年6月,兩家調查新聞機構“屎殼郎”(amaBhungane)和“天蠍座”(Scorpio)共同發佈了10萬餘封被泄露的古普塔與其朋黨的往來郵件與其他資料,證實了很多原先的指控和懷疑,並揭開很多此前不為人知的黑幕。

調查新聞機構“屎殼郎”和“天蠍座”的“古普塔泄露”招貼。(圖片來自 amabhungane.co.za)

其中最驚人的莫過於大量跡象表明:古普塔兄弟從2010年起就插手祖馬對內閣成員的任命。常常是以部長職位為誘餌,要求“候選人”在就任後將政府或國企的採購訂單,或像民航航線這樣的特許經營權交給古普塔兄弟控制的企業。此類會見常常是經祖馬打招呼,在古普塔兄弟的家裏舉行,有時祖馬甚至親自在側,讓人搞不清究竟誰是總統。拒絕提議的官員,官位悉數不保。所涉及的採購合同,少則數億,多則數十億。有時合同只是幌子,並沒有實質性的服務,而是為利益輸送創造藉口。

祖馬還多次對內閣進行突然大洗牌。去年3月的一次,他一下調換了10名部長和10名副部長,聲稱這是“為推動激進社會經濟轉型鋪平道路,以改善窮人和勞動階級的處境”。但種種跡象表明,這是為了從俄羅斯引進核電技術清理絆腳石,而核電技術的引進將讓古普塔兄弟的鈾礦利益得以兑現。每次對內閣突擊式洗牌,都造成蘭特匯率大幅下挫。有人懷疑,祖馬與內幕交易者勾結,做空蘭特,一次套取數十億。

非國大武裝組織“民族之矛”(MK)創始成員、姆貝基時期的情報部長羅尼·卡斯里爾斯(Ronnie Kasrils)在接受路透社採訪時説:祖馬最先替換的是安全和情報部門的人。原本這些特殊部門的負責人都是參加過鬥爭的老黨員,但祖馬卻逐漸用一些年輕的無名之輩取而代之。此後,對記者和資深非國大黨員的電話竊聽和郵件監控就成了家常便飯。

有評論者説祖馬和古普塔是聯手建立了一個“影子國家”(shadow state),把他們並稱為“祖普塔”(Zupta)。

“祖普塔”還與多家跨國公司合謀。麥肯錫、畢馬威、SAP等跨國公司陸續被發現與其勾結,目前都面臨着空前的公關危機,畢馬威甚至被認為有可能因此重蹈安達信的覆轍。

祖普塔也並不是沒有受到阻擊。

2016年10月, 根據憲法設立、獨立於政府的監察機構“公眾保護人”(Public Protector)發佈了有關祖馬和古普塔兄弟“國家劫持”的報告《劫持之現狀》(State of Capture),要求祖馬組建一個委員會對自己涉嫌的國家劫持行為展開調查。而祖馬卻稱之為“政治工具”,拒絕承認其約束力,並暗示有境外勢力試圖干預南非政治。

2017年8月,議會舉行了2009年祖馬上任以來對他的第四次不信任案投票,雖然以177對198依然未能通過,卻是差距最小的一次。考慮到非國大擁有近2/3的議席,這個結果反映出黨內空前的分裂。

事實上,從2016年起,包括曼德拉前妻温妮(Winnie)在內的多名非國大老黨員公開要求祖馬辭職。同年,非國大在地方政府選舉中遭遇執政以來最慘戰績,失去了對包括約翰內斯堡和比勒陀利亞在內的三座大城市的控制。去年7月,非國大長期的政治盟友南非共產黨開始放鬆二者之間的政治捆綁,宣佈將在2019年首度獨立參加大選。10月,議會啓動了對國家劫持的調查。

面對這一切,祖馬堅持否認一切指控,傲然挺立。

第一本禁書

“我們有非常強大的調查記者力量。總統非常腐敗,但所有人都知道他在幹什麼。”2017年11月7日,老報人安東·哈勃(Anton Harber)在金山大學起源博物館門前面對一羣來訪的中非記者時説道。“南非在1994年廢除種族隔離之後,媒體一直享有非常大的自由,直到這次禁書事件發生。”

他指的是10月底剛剛出版的一本叫《總統的管家》(The President’s Keepers)的書。

書的作者雅克·鮑(Jacques Pauw)是一位著名的白人調查記者,曾在90年代初冒死揭露種族隔離當局警察的暗殺小組。他在這本歷時三年調查完成的書中揭露:祖馬不僅在總統任內大肆逃税,而且與一干不法之徒結為朋黨,肅清執法部門相互庇護,並從中領取薪酬,搞不清究竟誰是主子,誰是奴僕,活似運行着一個“黑幫國家”。而古普塔兄弟,只是這場大戲中的三個角色而已。書在10月29日出版,11月3日即被南非國家安全部要求停止銷售,並被國家税務局以泄露税收機密為由,威脅對作者提起刑事訴訟。這給公眾的憤怒火上澆油,成為新書最好的推廣,以致書店售罄,緊急加印,PDF盜版在網上病毒式擴散。

11月8日,適逢中國的記者節。晚上七點,《總統的管家》的新書發佈會無視五天前的禁書令,在約翰內斯堡北郊富裕的海德公園地區一座巨大、華麗的商場裏舉行。現場擠了近千人,看上去全都相當中產,其中八成以上是白人。

主持人以朗誦葉芝的《復臨》(The Second Coming)開場。這首詩寫於一戰結束次年,被認為是對秩序瓦解、危機四伏的時代狀況的描繪。據説2016年,因為恐怖主義、英國脱歐和美國大選,此詩在網上的引用量激增。詩中一句寫道:

“物事分崩離析,中心無力維繫”;

另一句寫道:

“優秀者全無信念,惡劣者卻激情澎湃”。

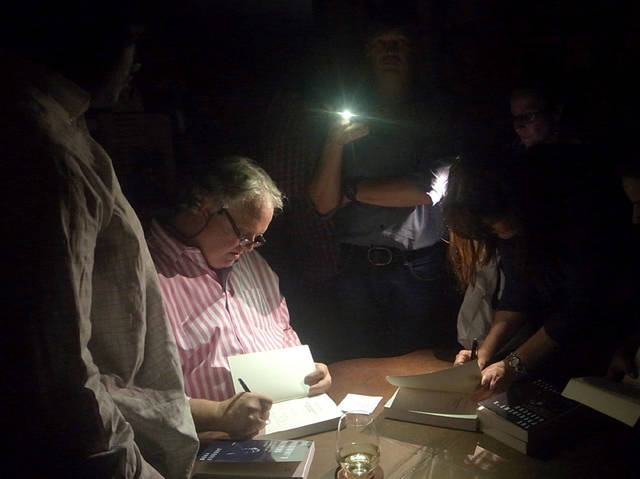

雅克·鮑體態圓潤,一頭銀髮稀鬆凌亂,身穿一件肥大的紅白條襯衫,看上去像個剛下班的廚師。他坐在高腳凳上,用調侃的語調歷數各位確保祖馬長期穩坐總統府而非監獄的“管家”,半小時後,四下突然一片漆黑——停電了。一陣忙亂後電力再次接通,再次切斷,凡此兩次,繼續折騰許久無果,發佈會只能取消。

現場工作人員説,商場從未意外斷電,而且就算斷電,備用供電系統也會自動接上,今晚的情況很不正常。

在這場過分巧的停電之後,本以為雅克·鮑已經撤離,後來卻發現他正穩坐樓上書店門口,在保鏢手機的昏暗光芒下給排成長龍的讀者簽名。想起月初讀到《衞報》一篇關於當前非國大內部政治謀殺盛行的報道,暗自欽佩這個老記者的勇氣。

他在書的序言中寫道:在寫書的過程中,常常感覺回到了80年代末,彼時執政的是一個白人種族隔離政府,取締、監禁和殺害異見人士。他當年揭露警察暗殺抵抗運動分子的時候,辦公室遭到過炸彈襲擊。而在差不多30年後,在這個據説是憲政民主的國家,他卻需要再次為了調查腐敗而提心吊膽、躲躲藏藏。

“我們又回到了骯髒伎倆的時代。”他寫道。

雅克·鮑在《總統的管家》發佈會停電中斷後,繼續給讀者簽名。

布魯姆的問題

《獨行者日報》(Daily Maverick)的凱文·布魯姆(Kevin Bloom)是另一位正在見證歷史暗流連續性的記者。在過去的兩年中,他發表了五篇關於“真相與和解委員會”遺留案件審判的調查報道,提醒公眾重新關注一段尚未完成的歷史。

這個四十三歲的猶太裔記者、作家,一付濃眉蓋着一雙嚴肅、深邃的眼睛,説話帶着某種街頭腔,用詞簡短、擲地有聲。他2010年的第一本書《留下的方式》(Ways of Staying),探討暴力盛行的後種族隔離社會南非白人的去留選擇,寫書的誘因,是自己的堂弟被劫持殺害;2016年出版的第二本《大陸漂移》(Continental Shift)則是與搭檔耗費九年在非洲和中國、印度採訪的結果,試圖理解一個在新的全球秩序下,複雜、矛盾、飛速變化的非洲。

在他看來,古普塔的故事和“國家劫持”的話語,已經完全劫持了媒體,讓人們看不到這個國家更深層的問題。

真相與和解委員會(Truth and Reconciliation Commission,縮寫為 TRC)是南非在廢除種族隔離後於1995年設立的一個特別司法平台。它讓種族隔離期間人道暴行的受害者和加害者在同一個場合共同復原暴行的真相。加害者——既有種族隔離當局的儈子手,也有反抗運動中的極端分子——如果坦白真相,並證明其暴行是被政治驅使,且在一定的尺度之內,就有機會獲得赦免。不同於二戰後的紐倫堡法庭用懲罰來實現正義,TRC的哲學是用赦免來鼓勵坦白與認罪,在此基礎上化解衝突,讓社會“向前走”。1984年諾貝爾和平獎獲得者圖圖大主教,是TRC的主席。

約翰內斯堡南郊的種族隔離博物館,1994年之後的部分充滿了凱歌和歡笑,但到了TRC的部分,卻讓人忘記那些,而去面對人性中的惡,和奇怪的可塑性。

黑暗的房間裏播放着一個三屏幕影像。兇手、法官和被害者家屬的特寫鏡頭各佔據一塊屏幕,三方在一個庸常、寡淡的氛圍中回顧駭人聽聞的暴行,兇手拘謹的眼神、動作和木訥的言辭,與他們説出的殘酷細節形成怪誕的反差。另一個段落,一個曾經的秘密警察來到被他殺害的年輕義士的父母家中,坐在沙發上用一種商務的語氣説“對不起”。兩位老人表情痛苦,一言不發。我的心中掠過一絲困惑。就在此時,死者已經長大的兒子從一旁掄起一個茶杯砸在白人的臉上,衝出了屋子。白人捂着臉血流不止,驚魂未定。和解,至少沒有當場發生。

種族隔離博物館內的TRC三屏影像,從左到右:法官、受害者、加害者。

凱文·布魯姆説,在TRC提交給南非政府要求繼續調查,或如有需要提起公訴的500起案件中,迄今只有兩人被判刑——這就是因實施被聯合國稱為“反人類罪”的種族隔離而獲刑的所有人。其餘的案件,被國家檢察總局(NPA)長期擱置,直到2016年,才有兩起案件在家屬的窮追猛打下終於開庭。按開庭順序,先後是諾庫圖拉·塞梅拉尼(Nokuthula Simelane)案和艾哈邁德·提莫爾(Ahmed Timol)案。

2017年10月,在艾哈邁德·提莫爾,這位前非國大“民族之矛”成員、南非共產黨員、前總統姆貝基在莫斯科列寧國際學院的同學、被非國大官方紀念和授勳的“革命先烈”逝世46年後,法庭終於認定他在1971年10月27日死於被警察從約翰內斯堡中央警局10樓窗口推下,而不是像警察説的那樣,死於跳樓自殺。似乎是個好消息,但布魯姆認為,提莫爾案的正義最終得以到來,是因為此案所有的被告都已經死了。相比之下,1983年被秘密警察劫持、刑訊四周並最終殺害的民族之矛的一位女成員、被害時年僅23歲的塞梅拉尼的案件,雖然在家屬起訴國家檢察總局後終於在2016年開庭,但在法庭上,控辯雙方竟然站在同一邊,都不想讓被告獲刑。布魯姆在調查的過程中逐漸明白:這是因為這些被告都還活着,讓他們獲刑,可能引起一些有人不想看到的後果。

中央藍色建築是當年艾哈邁德·提莫爾被警察扔下的約翰內斯堡中央警局。

他發現,至少從姆貝基時期開始,非國大高層就明確授意檢察總局不要起訴種族隔離當局的人道暴行嫌犯,因為這會促使後者反過來揭發當年部分非國大黨員向種族隔離當局提供情報的罪行。很可能其中一些人在1994年後成了政壇精英。

題圖為比勒陀利亞大學文科樓內的一張照片,照片記錄的是1990年代的非國大示威活動,標誌性的跳躍遊行,橫幅上“ANC”是“非國大”。本文圖片除另行説明,皆由蔣亦凡拍攝。

蔣亦凡是一名關注全球農政變遷與可持續發展的記者、編輯。他的信箱是:[email protected]。這次在南非的採訪得到金山大學“中非報道項目”的支持,作者特此致謝。

本月輪值主編為郭玉潔,聯繫信箱:[email protected]。歡迎來稿及疑難雜症,恕難一一回復。若三天內沒有回信,則請您自行處理了。此致。