中亞觀察①“過去的共產黨都成了阿訇”_風聞

根号三-根号三官方账号-2018-03-22 17:53

哈薩克斯坦獨立以來的宗教狀況,由兩個彼此對立的歷史因素所決定:一是前蘇聯七十年所形成的世俗生活方式和無神論傳統,二是作為主體民族哈薩克族固有信仰的伊斯蘭教的影響。現任總統納扎爾巴耶夫是這兩個歷史因素的承載者,在其塑造哈薩克斯坦世俗威權體系的過程中,宗教究竟是一種助力還是阻力,是無可迴避的重要命題。

一、“現在阿訇多得很”

1992年,任職不久的哈薩克斯坦總統納扎爾巴耶夫視察北部的圖爾蓋州。在當地一座清真寺門口,他發表瞭如下即興演講:

現在阿訇多得很,過去的共產黨都成了阿訇。這種事情沒什麼不好,人總是需要信仰的,過去我們被強行剝奪了信仰。宗教是一種文明,我們是穆斯林,這點沒有人反對吧。但是,穆斯林所推崇的是公正,強調的是人與人之間的友情,是對弱者的無私幫助。可現在有些人宣揚的不是這些,我們也不能説“所有人都要去當阿訇”,那成什麼了?所以,我們要照着真主的教誨和先知的指引去走,管好自己。……。

被封閉的清真寺,如今在我的命令下都重新開放了,阿拉木圖也在修建清真寺。這事情的好處在於,勸導人民行善、積德,去幫助那些可憐的人,幫助那些受苦的人,讓人民團結友愛,遠離罪惡的行為。這些都是好的方面。

但現在我們有些人錯誤地理解宗教,在鄉村出現了一大批念歪經的“歪阿訇”,宣揚的都是些伊斯蘭教中不存在的東西,胡説八道!所以,大家要聽那些有學問的阿訇所説的話。大家想想看,我們給那些去了另一個世界的人們修建了那麼多高大恢宏的陵墓,經文裏可沒這規矩。一個葬禮花那麼多錢,身後留下那麼多孩子,我們卻在他們的葬禮上鋪張浪費。你們説,這是不是罪過,是不是?我們還相互攀比,攀比誰花的錢更多,更鋪張。

所以,為了正確地理解宗教,我們需要這些正規的清真寺,需要這些有學問的阿訇們,拋棄那種“會念經文就能當阿訇”的錯誤思想吧。

每天,我輾轉反側,所思所想的都是:怎樣才不會辜負人民對我的信任,怎樣才能找到一條正確的道路?

我不曾領導過一個政府,從來不曾領導過一個獨立的國家,所以我做的每一項決策都希望能夠和大家商量。我們可能會走歪路,畢竟沒有人走過這條道路,我們當中沒有人在哈薩克斯坦建立過政府。我們也可能犯錯,但是我們的想法、心情都是為了人民,為了國家。除此之外,我們沒有任何別的念頭。我的兄弟們,我們要讓年輕人出國學習,讓年輕人熱愛勞動,沒有勞動,國將不國。對於年輕人而言,新的好時代就要來了,想去哪裏工作,哪怕是想周遊世界,一切都能實現。所有的國家都對我們飽含善意,我們的未來充滿光明。

對於各位來到這裏聽我這一席話,我深表感激,感謝你們來到這裏。真心祝願圖爾蓋的人民、所有哈薩克斯坦人民,擁有幸福的未來,光明的人生。(文本引自網絡流傳視頻“納扎爾巴耶夫92年的講話”中的中文字幕。——作者注)

二、時勢所造的伊斯蘭教回潮

這次演講,可以從三個角度予以解讀:

其一,演講背景。此前一年,即1991年,是蘇共領導體制和蘇聯國家體制發生劇烈動盪並終而解體的一年。1991年8月,發生“八·一九事件”,時任蘇共中央政治局委員、哈共第一書記、哈薩克加盟共和國總統的納扎爾巴耶夫隨即宣佈退出蘇共中央政治局,辭去哈共第一書記職務,並下達實行非黨派化的命令。1991年9月,在哈共非例行代表大會上,納扎爾巴耶夫宣佈“放棄共產主義原理”。1991年12月,哈薩克斯坦獨立,納扎爾巴耶夫當選首任總統。1992年的圖爾蓋演講,是納扎爾巴耶夫在哈薩克斯坦獨立後第一次以國家領導人身份公開表達自己的信仰:信仰伊斯蘭教,是穆斯林。

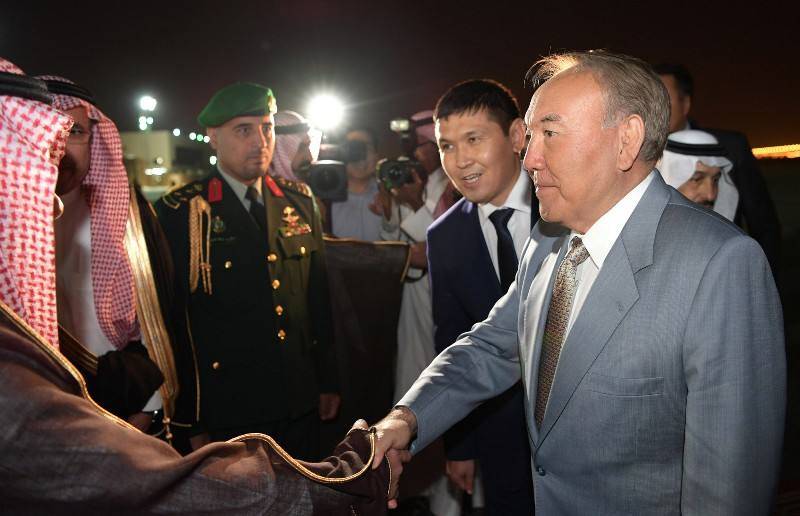

▲納扎爾巴耶夫訪問沙特

對哈薩克斯坦這樣一個以伊斯蘭教為傳統信仰的地區,在共產主義意識形態抽離後,伊斯蘭教回潮以填補國民精神世界的空白,是不難預見的結果。作為前蘇聯時期的少數民族幹部,納扎爾巴耶夫個人在褪去共產主義的外衣後,重拾伊斯蘭教信仰,亦屬時事所造。與哈薩克斯坦國情相似的中亞其他四個國家,其開國領導人,如烏茲別克斯坦首任總統卡里莫夫、土庫曼斯坦首任總統尼亞佐夫、吉爾吉斯斯坦首任總統阿卡耶夫和塔吉克斯坦首任總統拉赫蒙,也均在差不多的時期,聲明自己是伊斯蘭教徒。

其二,宗教主張。納扎爾巴耶夫對宗教的基本主張,在這次演講中奠立。概括起來是兩個問題:首先,哈薩克斯坦需不需要伊斯蘭教?其次,哈薩克斯坦需要什麼樣的伊斯蘭教?關於前一個問題,納扎爾巴耶夫以伊斯蘭教徒(哈乃斐教派)的身份明確表示:需要。關於後一個問題,納扎爾巴耶夫希望能汲取伊斯蘭教中向上、向善、向文明、向未來的成分,使宗教助益國家經濟和社會的發展。(哈乃斐學派是伊斯蘭教遜尼派四大教法學派之一,又名“意見派”,“理智派”。——編注)

顯然,這帶有鮮明的實用主義色彩。從另一個角度説,在帝俄和前蘇聯時期,伊斯蘭教在哈薩克斯坦乃至中亞都受到一定程度的打壓,演講中所謂“我們被強行剝奪了信仰”是有所指的。納扎爾巴耶夫意圖通過恢復伊斯蘭教信仰來為哈薩克民族創造一個精神識別符,使其成為復興民族文化、現實民族團結、營造民族認同的工具。事實上,這也是中亞大多數國家領導人在獨立之初對宗教的基本預期。

當然實現宗教的去蕪存菁,前提是時刻警惕宗教極端主義、原教旨主義,反對那些“伊斯蘭教中不存在的、胡説八道的東西”,防止“歪阿訇”“念歪經”。

其三,施政目標。從演講的篇章結構看,前半部分詮釋了納扎爾巴耶夫的宗教主張,後半部分則表達了他的施政目標。在演講後半部分,納扎爾巴耶夫為清真寺門口聆聽他演講的民眾(信眾)勾勒了一幅“一切都能實現”的藍圖、一個充滿光明的未來。對一個剛剛獲得獨立的國家而言,未知與希望同在,領導人作如是暢想,屬題中之義。不過,與哈薩克斯坦獨立的政治現實並存的是,作為哈薩克族傳統信仰的伊斯蘭教也方興未艾。作為國家領袖的納扎爾巴耶夫,其對伊斯蘭教的態度亦很明確:欲求將宗教當作工具,以恢復宗教為路徑,實現凝聚共識、發展經濟、改良社會之目的。

納扎爾巴耶夫的初衷是否達成,進言之,政權與神權的關係如何,是審視哈薩克斯坦近三十年建國史的一條重要線索。循着這條線索,不難發現,哈薩克斯坦自獨立以來,宗教與世俗兩條軌跡並非始終彼此成全,神權與政權之間在特定時刻也會形成某種緊張關係。站在今日視角,作為一位具有濃厚威權傾向的國家領導人,納扎爾巴耶夫對宗教的態度也發生了微妙卻不容忽視的變化。

三、宗教狀況和宗教管理

哈薩克斯坦獨立以來的宗教狀況,大致是一個宗教政策日漸寬鬆、宗教情感逐步釋放、宗教氛圍愈發濃厚的過程。這個過程中,伊斯蘭教在哈薩克斯坦國民信仰體系裏贏得了獨大地位。不過,宗教極端思想和勢力也隨之滲入,恐怖事件時有發生。由此,哈薩克斯坦政府也改變了立國之初對宗教的放任態度,加強了對宗教的管理,宗教法規相繼出台,將宗教管理納入法制化的軌道是大趨勢。

哈薩克斯坦是一個多民族國家,共有125個民族,除了主體民族哈薩克族外,還有俄羅斯、烏克蘭、烏茲別克、日耳曼、韃靼、朝鮮、維吾爾、東干(回)、吉爾吉斯、車臣等。根據哈薩克斯坦國家統計署公佈的數據,截至2013年1月,哈薩克斯坦1700萬人口中,哈薩克族佔64.6%,俄羅斯族佔22.3%,烏茲別克族佔3%,烏克蘭族佔1.9%,維吾爾族佔1.4%,韃靼族佔1.2%,日耳曼族佔1.1,其他民族佔4.5%。

哈薩克斯坦的多民族特性決定了其宗教的多樣性、複雜性。自古以來,世界三大宗教乃至猶太教、印度教在哈薩克斯坦都有組織和信眾。其中,伊斯蘭教是哈薩克斯坦信眾最多的宗教。截至2009年底,伊斯蘭教信眾佔全國人口的70%,約1124萬,這一數量在中亞五國中均位居第二,僅次於烏茲別克斯坦,主要屬於遜尼派的哈乃斐教派;基督教信眾佔全國人口的26%,約419萬,主要是東正教徒;佛教信眾不足全國人口的0.1%,約1.5萬。

1991年,蘇聯解體後,哈薩克斯坦大幅調整了前蘇聯時期的宗教政策,宗教氣氛異常活躍,宗教組織和信教人數迅猛增加,宗教的社會功能不斷拓展。對伊斯蘭教,政府視之為擺脱帝俄及前蘇聯的外來政權、抵禦東正教和馬克思主義的異質文化、重塑民族認同的思想資源,對之持一種寬容近乎放任的態度,這使得伊斯蘭教復興運動不斷升温。

哈薩克斯坦各地修建清真寺和組織伊斯蘭教宗教團體的浪潮在1990年代末達到頂峯。據哈薩克斯坦穆斯林宗教管理局統計,截至1999年,哈薩克斯坦有伊斯蘭教組織1000個,清真寺約5000座,正式登記的有1000座;清真寺一般設有專門的經學班,教授伊斯蘭教知識;學生既有少年兒童,也有成年人。進入21世紀,尤其是近年來,由於哈薩克斯坦政府收緊了對宗教的管制,伊斯蘭教發展呈平緩趨勢,宗教團體在數量上沒有明顯增多。但依據近些年恐怖事件的發生頻率判斷,伊斯蘭教極端勢力在哈薩克斯坦發展仍迅速。

另一個值得注意的現象是,東正教在哈薩克斯坦民眾信仰中所佔權重明顯下降,教徒數量持續減少。這與俄羅斯族人口的大量移出、哈薩克族人口的大量遷入有關。

宗教管理方面。

1991年12月16日,《哈薩克斯坦國家獨立法》正式頒佈,明確:哈薩克斯坦是民主的、非宗教的和統一的國家。

1993年1月28日,哈薩克斯坦首部憲法以記名投票方式通過,規定:公民有信仰宗教的自由,即公民有權自由地選擇宗教立場,信仰某一宗教或不信仰某一宗教,有權傳播宗教並進行宗教活動。

1995年8月30日,經全民公決,哈薩克斯坦通過了現行憲法,規定:外國宗教組織在共和國境內的活動,以及外國宗教中心對共和國內宗教組織領導人的任命,須經共和國有關國家機關同意。

上述三部法律文件中的相關規定,以高位法的形式規範了哈薩克斯坦的宗教領域,體現了世俗政權對宗教信仰的基本態度和原則。概括起來,即政教分離、信仰自由和宗教獨立。

對哈薩克斯坦國內宗教事務進行具體管理的則是1992年頒行的《信仰自由和宗教組織法》(下稱“1992年版宗教法”)和2011年頒行的《宗教活動與宗教組織法》(下稱“2011年版宗教法”)。這兩部法律,代表了哈薩克斯坦的宗教政策由寬向嚴的轉變。

1992年版宗教法頒佈於哈薩克斯坦建國之初,是一部體現政府對宗教放任態度、高度寬鬆的宗教法規,該法律規定,宗教組織無論信仰譜系、成員結構、活動範圍、政治主張,國家一律不予干涉。然而這部充分保障“信仰自由”的宗教法,很快便暴露了隱患,伊斯蘭極端思想在完全不設防的哈薩克斯坦長驅直入、蔓延式發展。這部法律既打破了前蘇聯時期哈薩克多元的宗教格局,在不斷增厚伊斯蘭教的社會土壤,也相當程度地威脅着《哈薩克斯坦國家獨立法》所明確的“非宗教、世俗化”原則。

進而言之,過於寬鬆的宗教法律也侵害了憲法所規定的宗教獨立原則,不僅為哈薩克斯坦本國極端勢力聚合與釋放影響提供了優越條件,還吸引了眾多代表着極端思想的外來勢力,一些源自沙特、巴基斯坦、土耳其、埃及、伊朗和黎巴嫩的宗教組織在哈薩克斯坦落地生根,它們組織穆斯林團體,召開宗教研討會,吸引哈薩克斯坦青年赴國外宗教機構學習。其中,影響最大的是伊斯蘭教的瓦哈比教派,該教派是當代伊斯蘭教原教旨主義的代表。上世紀90年代,瓦哈比教派勢力迅速滲入哈薩克斯坦,鼓吹以“聖戰”推翻世俗政權,建立政教合一的國家,並組織從事恐怖活動,嚴重威脅了哈薩克斯坦的政治生態和社會穩定。

考慮到1992年版宗教法的不足,為應對建國二十年來恐怖事件頻發的狀況,2011年,哈薩克斯坦議會通過了《宗教活動與宗教組織法》,並廢止了1992年版宗教法。2011年版宗教法是哈薩克斯坦國內外宗教極端主義擴散蔓延背景下的產物,表達了政府在宗教自由與國家安全之間謀求平衡的訴求,是對1992年版宗教法的撥亂反正。其最重要的特徵,是將對宗教組織的管理置於突出地位,對宗教組織的註冊、分級和宗教文件的鑑定進行了明文規定。

首先,確立了嚴格的宗教組織註冊制度。1992年版宗教法規定,宗教組織可以自由選擇是否申請註冊,因此未經註冊的宗教組織也可以開展傳教活動;而2011年版宗教法禁止未按法定程序註冊的宗教組織開展活動,並且規定了嚴格近乎苛刻的註冊程序。

其次,確立了精細的宗教組織分級制度。1992年版宗教法沒有細分宗教組織的層級,各種宗教組織均能跨地區傳教;而2011年版宗教法將不同的宗教組織依據發起人的人數和來源劃分為若干層級,即州、地方和全國三個級別,不同級別的組織享有不同的活動範圍。

再次,確立了有力的宗教文件鑑定制度。由於1992年版宗教法中規定的宗教組織註冊制度形同虛設,因此許多宗教組織選擇不註冊,藉以躲避宗教文件的鑑定;而2011年宗教法則將宗教文件鑑定的權力從宗教事務委員會轉至專門的政府公共管理部門——全權機關,對一切含有宗教信息的文獻、物品進行權威鑑定。

哈薩克斯坦建國近三十年來,宗教發展與宗教管理之間顯然存在着一定程度的緊張關係。宗教法律的調整、政策的收緊,集中反映了哈薩克斯坦政府反對宗教極端主義的現實需求。唯有如此,才能有效壓縮暴恐分子的生存空間和影響範圍。

四、納扎爾巴耶夫的宗教觀

哈薩克斯坦政府作為俗界的代表,不斷以法律為手段調節着屬於神界的宗教體温。而決定政府宗教政策的,是納扎爾巴耶夫對宗教的態度。

研究納扎爾巴耶夫對宗教的態度,一條脈絡必須釐清:他是一位穆斯林,他統治的是一個以伊斯蘭教為主體信仰的國家;與此同時,他曾是一位有着近三十年黨齡(1962-1991年)的蘇共黨員,深受無神論思想的薰陶。哈薩克斯坦獨立後,作為政治強人的他,施政目標具有濃厚世俗色彩:建立一個充滿光明與希望的現代化國家。因此,對宗教,納扎爾巴耶夫的底線不難摸清,即宗教不可干擾和挑戰哈薩克斯坦經濟社會的發展。與之伴隨的是對其個人威權的塑造。

其一,馴服宗教極端勢力。

1991年蘇聯解體,在整個中亞地區形成了信仰真空。伊斯蘭教作為這一地區的傳統宗教趁勢回潮,迅速佔領了中亞民眾的精神世界,哈薩克斯坦的情況亦是如此。當時,哈薩克斯坦政府為清除前蘇聯的遺留,對這場伊斯蘭復興運動樂見其成,並以相關政策推波助瀾。1992年版宗教法即是一例。

政府的態度,實則體現了納扎爾巴耶夫的意志,他希望宗教成為推動世俗領域和諧與進步的助力。為此,在圖爾蓋演講中他公開了自己的伊斯蘭教信仰,公開表達了對伊斯蘭教的支持(開放並修建清真寺)。他甚至在上世紀90年代親赴麥加朝覲,以顯示對伊斯蘭教的尊崇。蹊蹺的是,因為納扎爾巴耶夫對伊斯蘭教的寬容,哈薩克斯坦政府甚至博得西方國家的交口稱讚,贏得了“前蘇聯國家中信仰自由領跑者”的光環。

但信仰自由的光環不能掩蓋宗教極端思想氾濫的事實。隨着伊斯蘭教的迅速傳播,一些國內外利益集團打着宗教自由的旗號,對宗教進行歪曲和極端化的解釋,煽動宗教狂熱,製造不同信仰羣體的仇視並訴諸暴力,以求摧毀哈薩克斯坦現存社會秩序和世俗生活方式。哈薩克斯坦南部臨近費爾幹納盆地的大玉茲地區,因其宗教傳統深厚、宗教氛圍活躍,更成了醖釀極端思想和滋生暴恐行為的“沃土”。(費爾幹納盆地位於烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國交界處。在中亞地區,費爾幹納盆地的清真寺、穆斯林以及伊斯蘭黨派組織都是最集中的。歷史上,這裏的宗教階層勢力強大,其權力一度超越當地政權統治者。帝俄時期,該地的伊斯蘭領袖是歷次起義的領導者。甚至在前蘇聯時期,地下阿訇的活動都從未停止。——作者注)

▲費爾幹納盆地

“念歪經”的“歪阿訇”越來越多,勢必會把國家帶向歪路。一旦如此,原本被當作工具利用的宗教便會表現出不馴服的一面。本世紀以來,哈薩克斯坦暴恐事件頻發,表明伊斯蘭教極端思想已經落實於行動,與世俗政權的緊張關係已突破臨界點。

現實教育了納扎爾巴耶夫,他也改變了對宗教的態度。2000年9月1日,他在議會演講中強調:“哈薩克斯坦是政教分離的國家,我們尊重正當的宗教信仰,但絕不允許宗教極端主義勢力披着宗教的外衣從事顛覆政權的活動。最近在烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦發生的流血衝突表明,我們必須提高警惕,做好充分準備,同宗教極端主義勢力作堅決的鬥爭。”

這次演講,是納扎爾巴耶夫對宗教態度改變的標誌,也是哈薩克斯坦收緊宗教管制的信號。

其二,必須實現現代化的宗教。

前蘇聯時期,哈薩克族傳統宗教信仰遭到禁錮,根植於其中的哈薩克族文化、風俗和習慣遺失。因此,在哈薩克斯坦獨立後,許多哈薩克族的知識分子及公眾人士,期待宗教迴歸能為傳統文化復興帶來幫助,為重建社會道德體系提供補充,解決社會轉型期出現的諸多問題。但問題是,宗教極端主義也總是寄居於宗教,將一套反現代性的觀念塞入教義中。往往是某種宗教的羣眾基礎越廣泛,以該種宗教為寄居體的宗教極端思想就越可能蔓延。

哈薩克斯坦的宗教極端思想就是伴隨着宗教復興潮流,緩慢但又不可遏制地滲透到哈薩克斯坦社會中,逐漸對人們的日常生活產生負面影響。圖爾蓋演講提及的斥巨資修建奢華陵墓、葬禮上鋪張浪費只是苗頭,而此後,一些傳統哈薩克社會中並不存在的事物,卻以“伊斯蘭教傳統”的面目頻繁出現,譬如婦女穿着覆蓋全身的罩袍、男性保留兩腮和下巴的鬍鬚,外來的瓦哈比教派甚至提出了“婦女參加社會工作不乾淨”的口號。

宗教極端主義口號中典型的反現代化主張勢必嚴重阻礙經濟發展和社會進步。2012年11月16日,納扎爾巴耶夫在一次電視演講中表示:“要為全體穆斯林的未來奮鬥,但不能忍受將社會導向中世紀的極端主義思想。這種要我們穿上阿拉伯人的衣服,矇住我們婦女的臉龐、不讓她們走出家門的(觀點),不是我們的傳統。”

▲美麗的哈薩克斯坦女孩

作為一名前蘇聯時期的高級黨政領導人,無論其放棄原有信仰後的政治立場如何,納扎爾巴耶夫身上所展現的世俗生活方式和行為習慣是無法抹殺的。這體現於他的宗教觀,便是實現宗教現代化的主張。

2016年10月,哈薩克斯坦教育部召開新聞發佈會,明確哈薩克斯坦教育體系具有非宗教特性,禁止教師和學生在國家教育機構穿戴宗教服飾。更值得關注的是,2017年4月,哈薩克斯坦啓動文字改革,代表斯拉夫文化的西裏爾字母將停止使用。但是替代西裏爾字母的,並非信仰伊斯蘭教國家普遍採用的阿拉伯字母(哈薩克文上世紀20年代之前使用阿拉伯字母),而是代表另一種歐洲文化的拉丁文字母。同月,納扎爾巴耶夫在接見本國宗教代表座談時指出:“要進一步提高宗教領域神職人員的知識水平,只有高素質、高學歷、高學識的伊瑪目,才有能力對神學經典作出正確的闡述。判斷一個人是否是真正的穆斯林,不是取決他的服裝,而是取決於其內在。當一個人的內心充滿對世間的愛與善念,那麼他便是有信仰的人。科學與知識,是我們邁入文明世界大門的階梯。”

其三,宗教不可挑戰世俗權威。

一般認為,宗教極端主義是一種採用極端手段摧毀世俗國家,以建立神權統治為目的的思想和行為體系,是宗教沿着狂熱化、政治化軌道發展所形成的反社會現象,是宗教在政治圖謀者手中的異變。它缺乏寬容與友善,往往不擇手段地打擊異己,追求政教合一。基地組織、伊斯蘭國的興起、為惡,證明宗教極端主義對黎明百姓的生存與生活的摧殘何等嚴重。

**回望過往,一個有趣的現象是,能夠有效遏制宗教極端主義的,卻是一些具有鮮明世俗色彩的威權領導人,甚至是一些世俗獨裁者,比如薩達姆、卡扎菲等。究其原因,威權政體下,權力集中於單一領袖或一小部分精英。**既然是單一領袖,便天然有拒絕分權的傾向,也自然拒絕一個在神權領域裏具有相似或者更高影響力的對等物。

納扎爾巴耶夫也是一位世俗的政治強人,但他不同於多數獨裁者的地方在於,他攬權的目的不是為了享受權力本身,而是為了利用集中的權力更高效快速地發展經濟、提升國力,實現“所有哈薩克斯坦人民,擁有幸福的未來、光明的人生”的政治抱負。所以,納扎爾巴耶夫可以包容、支持甚至放任宗教的發展,但會恪守神權不可躍入俗界的信條。

政教分離,是每一部哈薩克斯坦憲法以及宗教管理法規的核心條文,也是納扎爾巴耶夫宗教觀的第一原則。宗教極端勢力任何挑戰世俗權威的企圖,都會遭到納扎爾巴耶夫的迎頭痛擊,哪怕宗教極端勢力披上“信仰自由”的外衣,打着“顏色革命”的旗號。

2011年版宗教法頒佈後,因為強化了國家對宗教的管理,納扎爾巴耶夫被西方一些人權組織批評為“過度限制宗教信仰自由”、“不符合國際人權保護標準”,可他依然不為所動,義無反顧。簡單看,這是對“主權與人權”的排序和選擇。但根本而言,宗教若享有“無限自由”,跨界滲入世俗社會,非但保障不了“信仰自由”,還會對人的基本權利造成極其嚴重的傷害,伊斯蘭國反人類、反文明的統治,已經足夠説明這一點。

五、結語;哈薩克斯坦的經驗

**在抵抗宗教極端思想以及由此衍生的三股勢力(暴力恐怖勢力、民族分裂勢力、宗教極端勢力)的鬥爭中,世俗生活方式與威權政治體系是同一條戰壕的盟友。**這或許不僅是哈薩克斯坦的經驗,也是恐怖主義陰影下的世界應該共同審讀的課題。

哈薩克斯坦的宗教政策和納扎爾巴耶夫的宗教態度表明,宗教於經濟社會的發展來説,無所謂助力抑或是阻力。關鍵要看,宗教本身是否恪守“政教分離”的原則,以及宗教能否在人類文明共識下實現現代化轉型。

當下世界,由宗教引發的紛爭越來越多,關於宗教的話題也越來越尖鋭、越來越敏感。**“哈薩克斯坦經驗”告訴人們,面對宗教引發的話題,迴避和姑息放任不是正確姿態,諸如“信仰自由是基本人權”等廉價的政治正確口號更不是解決之道,而利用世俗政權的力量為宗教圈定邊界、主動作為防止神權越界,最終將宗教納入法制化的管理軌道,才是正確的應對。**當然,哈薩克斯坦得天獨厚之處在於,他們擁有一個擁有絕對權威的政治強人納扎爾巴耶夫,其世俗的、理性的、面向文明和未來的政治態度,是哈薩克斯坦民眾世俗生活方式的保障,也是宗教信仰自由的保障。