有學者説“中國需警惕明朝陷阱”,這些年我們掉的“陷阱”還少嗎?_風聞

改个名字好难-2018-04-18 14:49

聯合早報今天刊登了一篇鄭永年教授的文章,題目叫《中國需要警惕明朝陷阱》。在文章中,鄭教授認為中國在放棄崛起的機會,並提出了自己的擔心:

今天中國的崛起是否會陷入“明朝陷阱”,即在沒有真正崛起之前開始衰落。這裏指的是明朝失去了中國成為海洋國家的機遇。明朝是世界海洋時代的開始,當時,中國政府和民間海洋力量皆為世界第一。如果鄭和“下西洋”代表政府力量,東南沿海一帶“猖獗”的“倭寇”海洋活動,則反映了民間力量。

不過,正如人們日後所看到的,僅僅因為朝廷的意識形態和一些既得利益的阻礙,中國在此後數百年時間裏把自己“封鎖”起來,變成了一個地地道道的陸地國家,最終成為西方海洋國家的“階下囚”。

Excuse me,4月12日的南海閲兵要不要了解一下?

4月10日的習近平主席博鰲演講要不要重讀一遍?

何以中國就要放棄崛起掉入“明朝陷阱”了?

其實學者的未雨綢繆我們也可以理解,畢竟得説些未卜先知的話才足以顯得自己眼光高於常人。但是再未雨綢繆、未卜先知,總得講點事實根據吧?難不成鄭教授這篇文章寫於博鰲論壇、南海閲兵之前,是篇存稿?

當然,這篇文章也並非一無是處,鄭教授的有些觀點我還是比較贊同的,比如不能總是用意識形態的觀點來看待中美關係,理解鄧小平的“韜光養晦”,不要忘了還要“有所作為”……但這個“明朝陷阱”的説法實在讓我渾身不舒服,何況這些年知識界受西方話語把持,中國掉的陷(da)阱(keng)還少嗎?

中等收入陷阱

所謂“中等收入陷阱”,是指一個經濟體的人均收入達到世界中等水平後,由於不能順利實現發展戰略和發展方式轉變,導致新的增長動力特別是內生動力不足,經濟長期停滯不前;同時,快速發展中積聚的問題集中爆發,造成貧富分化加劇、產業升級艱難、城市化進程受阻、社會矛盾凸顯,經濟長期停滯等等。

“中等收入陷阱”這個概念最初是世界銀行在2008年發表的一篇報告(Gill and Kharas,2008)中提出的。世界銀行根據人均國民收入的多少,將不同國家分為四類:低收入國家(低於975美元)、中低收入國家(介於976到3855美元之間)、中高收入國家(3856到11905美元之間)和高收入國家(高於11905美元)。但是,基於當時對於拉丁美洲和東南亞一些國家的觀察,許多國家進入“中高收入國家”這一行列之後,經濟發展速度開始下降,難以超越中等收入區間而進入高收入國家行列。

這其中,拉美的巴西、東亞的韓國經常被拿來當教材。

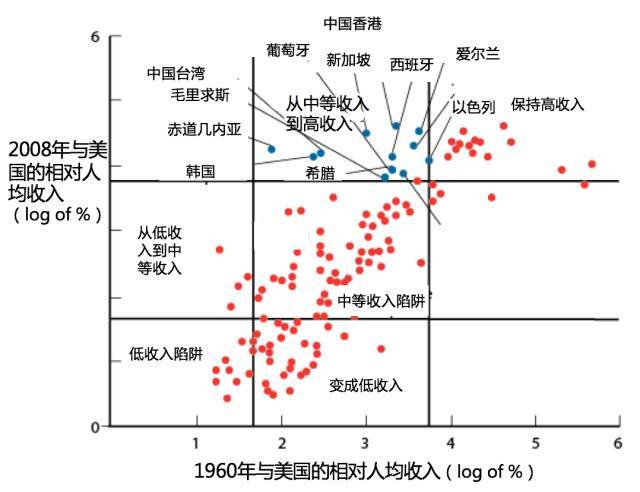

但這大概是最説不清的一個概念吧。看看這張圖,想必大家都很熟悉了吧,縱軸是現在的收入,橫軸是五六十年以前的收入,每一個點是一個國家或地區。

但關於中等收入陷阱的標準到底是多少,一直卻沒有定論。2008年中國人均GDP4000的時候,中等收入陷阱的定義是4000-6000。2012年中國人均GDP6000的時候,中等收入陷阱的定義是6000-8000。2016年中國人均GDP8000的時候,中等收入陷阱的定義變成了8000-12500。——總之,無論中國怎麼發展,始終在中等收入陷阱中難以自拔。

修昔底德陷阱

“修昔底德陷阱”,是指一個新崛起的大國必然要挑戰現存大國,而現存大國也必然會回應這種威脅,這樣戰爭變得不可避免。此説法源自古希臘著名歷史學家修昔底德,他認為,當一個崛起的大國與既有的統治霸主競爭時,雙方面臨的危險多數以戰爭告終。

所以,關於這個陷阱,最經常被問到的就是:

中美關係進入修昔底德陷阱了嗎?

有説掉進去了的,作為新興崛起的大國,至少在美國看來,中國正在全方位地和美國爭奪戰略影響力和全球事務的主導權,並且越來越具有對抗性。加上最近又是中美貿易戰,這種説法似乎更能站住腳了。

當然也有説沒有的,認為中國目前的情況並不符合修昔底德陷阱的典型情況,解決中美經貿矛盾的正確做法應該是堅決捍衞中國合法權益的同時繼續保持温和、剋制。修昔底德陷阱理論有兩個重要前提,首先挑戰國的實力要達到對方經濟實力的80%,第二是意圖門檻,即挑戰國是一個對現狀不滿意的國家。而從現狀來看,中國並不滿足這兩個條件。中國的經濟總量只有美國的60%左右,其次中國是滿意的國家,不是不滿意國家,是戰後國際秩序的參與者、維護者、建設者和受益者。換句話説,中國並沒有重寫規則的意圖。

對此,我只能攤手。

金德爾伯格陷阱

這也是關於中美之間的一個陷阱。

查爾斯·P·金德爾伯格是美國著名世界經濟史學家、國際政治經濟學和國際關係學的霸權穩定理論奠基者之一。他認為,20世紀30年代的災難起源於美國取代英國成為全球最大強權,但又未能像英國一樣承擔起提供全球公共產品的責任。美國儘管取代英國成為世界最大經濟體,但未能接替英國扮演的角色,結果導致了全球經濟體系陷入衰退、種族滅絕和世界大戰。對全球化而言,就缺少了全球公共品的提供者。

後來,約瑟夫·奈就用“金德爾伯格陷阱”來指,沒有國家有能力、或者雖然有能力卻沒有意願和手段來領導世界,承擔國際公共產品成本的一種狀態。

放到眼下,這種情況似乎很迫切了。畢竟特朗普上台之後,高喊着“美國優先”,退出了巴黎協定、教科文組織,至於全人類?對不起,今夜我不關心人類,我只關心美國人民。

美國的收縮戰略,也讓世界各國尤其是歐洲和發展中國家對中國更加充滿期待。

對此,習近平主席在2015年訪美期間指出:“中國一直是現行國際體系的參與者、建設者、貢獻者,同時也是受益者。改革和完善現行國際體系,不意味着另起爐灶,而是要推動它朝着更加公正合理的方向發展。”因而,中國履行大國責任、提供公共產品、提出解決世界問題的方案,都是在現行的國際框架中進行,這是一個大前提。世界不應該擔心中國“是否會為提供全球公共產品貢獻自己的力量”,而更應該擔心美國是否還有意願和正確的手段這樣做。

中國崩潰論

“不久之前,對於北京的官僚們來説一切還算運轉正常。但現在沒有什麼是運轉正常的。所以,是的,我的預言有過錯誤。但中國共產黨將在2012年、而不是2011年垮台。我敢打賭。”這是2011年,中國崩潰論最起勁的鼓吹者章家敦的預言。憑藉着鍥而不捨的精神,日復一日地預測中國即將崩潰,他也成為了這一論調的最佳代言人。

章家敦之後是沈大偉。

2015年,沈大偉在《華爾街日報》發表題為“即將到來的中國崩潰”(The Coming Chinese Crackup)的長文,斷定“共產黨在中國的統治已開始進入殘局(endgame)”。他寫道:“我們不能預測中國共產黨將在什麼時候崩潰,但很難不得出結論説,我們正在目睹它的最後階段。”

儘管預言一再落空,但章家敦、沈大偉們並沒有放棄,不僅繼續鼓吹中國崩潰論,還不斷造出新名詞來繼續賣狗皮膏藥。從年初一直吵吵鬧鬧至今的“鋭實力”就是其中一例。

所以,不是中國入坑深,而是西方戲太多。

附****鄭永年:中國需要警惕明朝陷阱

1****不應當把“不確定性”視為負面

毫不誇張地説,今天的世界正處於一個“不確定性”(或者通俗地説是“亂世”)的狀態。地緣政治面臨急劇的變動。英國脱歐、南海、朝鮮半島、中東和敍利亞、印度和巴基斯坦、中國與美國、美國與俄羅斯、中國與俄羅斯等所有重要的方面都在發生變化。所有的變化是地緣政治變化的產物,也反過來重塑新的地緣政治格局。世界經濟也是如此。

西方引導的全球化開始出現逆轉,儘管這並不在任何意義上意味着全球化的終結,但也表明西方和美國在領導全球化方面,已顯得力不從心,世界經濟的發展需要新的領頭羊。對崛起中的中國來説,所有這些變化應當被視為正面和積極的;如果中國能夠抓住機遇,便是崛起的好機會,在“不確定性”中崛起,重塑區域甚至是國際秩序。

意大利古典政治哲學家馬基雅維利(Machiavelli)在論述政治人物的政治作為時,專門討論了“運氣”或“命運”的作用。其實,在國際舞台上,一個國家的作為也是如此。從這個意義上來説,“不確定性”可以解讀為中國崛起的“運氣”或“命運”。因此,人們首先不應當悲觀地把“不確定性”視為負面的。

所謂的“不確定性”只是一個客觀的局面,是時勢變化所致。任何國家都要根據時勢的變化,來調整自己的國際角色。不管怎麼説,中國崛起也是當今世界“不確定性”的一個重要根源。

中國是否可以抓住自己崛起的“運氣”和“命運”呢?這些年來,中國的確在努力這樣做。在南海問題上,因為涉及中國所明確規定的“核心利益”問題,中國冒了很大的風險,有所進步。今天南海局勢基本穩定,而且中國掌握了主動權。在國際經濟上,中國也在努力繼續推動自由貿易,通過“一帶一路”等方式方法扮演世界經濟發展的領頭羊角色。

但是,人們不難觀察到,中國也在竭盡全力、非常理性地“規避”風險。然而,規避短期風險反而招致長期的更大風險。這尤其表現在處理朝鮮半島問題上。中國努力不少,但直到今天,韓朝沒有一方會考慮中國的利益,各自完全根據自己的需要,來做損害中國國家利益的事情。

儘管外界認為中國對朝鮮半島有影響力,但實際上沒有一個受中國影響;不僅如此,中國反而變成了韓朝的“人質”。面對這些較小的國家,中國除了民族主義或民粹主義式的抗議,似乎什麼辦法也沒有。對朝鮮半島缺少影響,並不是説中國缺少能力,而是中國選擇不去使用可以產生影響的能力。

在國際經濟方面也有類似的情形。中國一方面加入國際經濟秩序,也有能力去引導國際經濟發展,但同時對現存國際經濟體制(明確地説是自由主義的國際經濟體系)抱着深刻的懷疑態度,總覺得這個體系是一個“陰謀”或“陷阱”。很多人因此認為,中國在國際體系裏面是個“半心半意”的角色。

2****中國在放棄崛起的機會

中國的作為和俄羅斯的作為形成了極其鮮明的對比。蘇聯解體之後,俄羅斯一蹶不振,直到總統普京執政之後,俄羅斯才穩定了政局。不管從哪個角度看,俄羅斯都已失去往日的輝煌。儘管俄羅斯到今天為止仍是軍事強國,但這主要還是蘇聯的功勞。經濟力量遠不如以前,經濟結構單一,看不到明確的前途。政治上主要是圍繞着普京一人的政治,儘管目前強勢,但未來仍然很不確定。

不過,俄羅斯不愧為一個戰鬥的民族,明明沒有能力做大國了,但不僅在苦苦支撐着其所認為的大國地位,而且時刻尋找機會復興俄羅斯的輝煌。如果得到機會,俄羅斯一個也不會放棄。在這一點上,俄羅斯人還是很驕傲的,認為當今世上能夠和美國爭取平等地位的仍然只有俄羅斯。中國則不一樣,明明出現了很多能夠促成其崛起的機會,但卻一個接一個地放棄機會,不管是故意的還是無意的。

這個現象使得人們擔心,今天中國的崛起是否會陷入“明朝陷阱”,即在沒有真正崛起之前開始衰落。這裏指的是明朝失去了中國成為海洋國家的機遇。明朝是世界海洋時代的開始,當時,中國政府和民間海洋力量皆為世界第一。如果鄭和“下西洋”代表政府力量,東南沿海一帶“猖獗”的“倭寇”海洋活動,則反映了民間力量。

不過,正如人們日後所看到的,僅僅因為朝廷的意識形態和一些既得利益的阻礙,中國在此後數百年時間裏把自己“封鎖”起來,變成了一個地地道道的陸地國家,最終成為西方海洋國家的“階下囚”。

今天的中國會否再次像明朝那樣,主動放棄真正崛起的機遇呢?提出這個問題是有意義的,因為中國面臨着諸多促成自己放棄機遇的因素。至少可以從以下四個方面來討論。

第一,中國已經沒有大國的記憶。中國從秦朝統一國家,到漢唐不僅在地域上大擴張,而且建立起當時最強大的政治體制,所建立的國家制度被西方稱為“開放的帝國”。之後的王朝(主要是蒙古人和滿族人所建立的王朝)儘管在疆域方面有擴張,但在制度建設方面沒有什麼創新。

明清之後,中國王朝變得越來越封閉,最終被近代西方所產生和發展起來的主權國家打敗。近代以來,中國人受苦受難,到今天為止,中國人有太多的弱國記憶、苦難記憶和受害者記憶。從這個角度來看,不難理解今天的中國人祈禱國際和平與國際公正。不過,一些人(尤其是精英階層)的“受害者”心態過於強烈,缺少自信,不僅認識不到機遇,有了機遇也抓不住。沒有人會懷疑中國人對和平與正義的訴求,但國際和平與國際正義等諸多價值絕對不會從天上掉下來,而是要鬥爭出來的。

第二,今天的中國有太多的意識束縛。對敍利亞、朝鮮、美國、俄國等的看法都深受意識形態影響。“意識形態化”表明人們已經不能實事求是地去看一個問題或事物,而只能從一個特定的意識形態角度去看它們,結果看到的不是事實的真相,而只是基於“偏見”之上的幻影。

這裏僅以美國為例。在很多中國人的眼中,美國已經成為一種“意識形態”,即“敵人”。很多人不滿於美國把中國視為“敵人”,但忘記了自己也把美國視為“敵人”。一旦把美國視為“敵人”,自然就不能對美國作科學理性的分析。

結果,美國做什麼,中國就要反對什麼;美國不做什麼,中國就要做什麼。這使得中國在國際社會上失去太多的東西,包括道德。一些事情,美國從道義出發,佔據了道德制高點,結果中國反對,自然得不到很多國家的支持。實際上,作為大國,美國和中國擁有很多一樣或類似的道德價值觀和國際責任。

兩國國家利益不同,分歧不可避免,但這些分歧不能簡單地用意識形態來看待。對美國的態度,中國本該支持的就支持,該反對的就反對,但因為把美國視為一種意識形態,結果既看不到一個真實的美國,也看不到自己在處理和美國關係中的真實利益,處處陷於被動。

3****中國領導人應有實事求是精神

第三,錯誤理解毛澤東。毛澤東時代中國是弱國,針對美國和西方列強的圍堵和遏止,中國發展出強大的民族主義(實際上,這種民族主義至少自孫中山先生開始就已經在塑造)。不過,毛澤東更是一個現實主義者。毛澤東發展出“三個世界”理論,為很多國家所接受。這主要是因為“三個世界”的理論是建立在實事求是的原則上。例如毛澤東把美國和蘇聯這兩個擁有對立意識形態的國家列為“第一世界”,而把很多西方國家列為“第二世界”。

這種實事求是的分類,使得毛澤東正確和精確地看到西方國家之間的矛盾,從而為中國外交找到巨大的空間。在和美國打交道上,毛澤東的現實主義表現得更是充分。毛澤東痛恨“右派”,但在和美國打交道時,他明確表示喜歡美國的“右派”,因為“右派”比較接近實際,講利益。

他不喜歡和美國“左派”打交道,因為“左派”講價值觀。在代表美國的“右派”(即共和黨)總統尼克松執政期間,中國和美國順利恢復邦交,這和毛澤東的實事求是精神分不開。

第四,錯誤理解鄧小平。和毛澤東一樣,鄧小平也是現實主義者。在外交上,他提倡“韜光養晦,有所作為”。人們只關切“韜光養晦”,忘記了“有所作為”。正是“有所作為”,鄧小平時代的中國抓住了所有機遇,既避免了國家危機,也實現了高速發展。1980年代開始的改革開放、1990年代初的“南方談話”和後期加入世界貿易組織等,背後都是鄧小平實事求是的精神。

在對美國的態度上,鄧小平永遠旗幟鮮明,尤其表現在其對美國在中國內部事務的干預方面所表現出來的憤怒;另一方面,鄧小平也把美國看成中國學習的對象。在內部發展上,他更是把人們高度意識形態化的“市場經濟”,視為一種發展的工具,一種資本主義和社會主義都可以使用的工具。沒有鄧小平的實事求是精神,很難想象中國能在1970年代後期走出“文革”困境、在1980年代末走出內外部因素所造成的政治困境,以及在1990年代與世界接軌。

“韜光養晦”和“永不稱霸”應當是永恆的原則,但這並不是説中國不要作為,不要鬥爭,更不是用各種方式來論證變相的“不作為”。現在有一些人把“韜光養晦”解讀成“不用作為”,這是完全的錯誤,這僅僅是對自己不作為的低劣辯護。

在國際關係上,經驗告訴人們,如果一個國家抗拒自己的“命運”,最終會受到“命運”的懲罰。正如內部改革的前提是思想解放一樣,外部崛起也要思想解放。只有思想解放才會把自己從眼前的利益格局中解放出來,才會在更高的格局中找到自己的新利益。

大國的“命運”在召喚中國,但如果中國繼續受制於眼前的局部利益,將很難看到已經降臨的“命運”,也很難實現真正的崛起。

(文章原載於聯合早報2017年4月18日)