英媒:嚇到我的不止是中國人的“sword”,還有他們的“word”_風聞

阴山贵种-典午当涂2018-05-15 15:39

“語言”和“刀劍”的距離有多遠?答案是隻有一個字母。在政治哲學的開山祖師霍布斯的筆下,“word”和“sword”經常他用作押韻對舉的連綿詞。一言不合便要拔刀相見,這是古典社會契約論對人類自然狀態的經典表述。

近代大英帝國船堅炮利的先鋒隊本是一羣持劍經商的貨殖之徒,信奉的是“語言乃是帝國的最佳伴侶”的箴言,辭令先行,刀斧在後。今日之英吉利,一派含煙御柳、帶露宮花的氣象,然而唐寧街表面的銷鐵弭兵掩蓋不了艦隊街的唇槍舌戰。

5月8日這天,英國老牌的財經類報紙,有着130年曆史的《金融時報》發表了英國皇家三軍聯合研究所(RUSI)助理研究員的一篇評論性文章,標題是:Hackneyed language hampers the west’s ties with China(西方對華關係羈絆於陳腐的修辭)。這篇文章的作者是查爾斯·帕頓(Charles Parton),英國皇家三軍聯合研究所(RUSI)助理研究員,他還有另外的兩個頭銜:非政府環保組織“中外對話”(China Dialogue)的理事、北京研究和分析公司“中國政策”(China Policy)駐倫敦負責人,身份亦軍亦政,亦官亦商。

在文中,他毫不遮掩地指出,中國官方拋出的四個概念有渾水摸魚,故意模糊西方對華認知圖景之嫌,這四個概念是“修昔底德陷阱”、“黃金時代”、“一帶一路”和“人類命運共同體”。

“修昔底德陷阱”和“黃金時代”

文中可以明顯嗅到作者對“修昔底德陷阱”這個表述的深深的厭惡——這和中文世界的讀者未必沒有通感。這個概念是哈佛大學政治學教授格雷厄姆·阿利森(Graham Allison)讀史所悟,於2012年提出的概念,並且在2017年的“習特會”期間存在感十足,以至於今天用搜索引擎可以得到相關的73000個結果。

帕頓指出,“修昔底德陷阱”類比今天的中美關係未必恰當,而且修昔底德本人並未明確提煉出“陷阱”這個概念,而且這個修辭在《伯羅奔尼撒戰爭史》的出處的一句話也是修昔底德本人所後來添加的(late insertion),帕頓在這裏暗示阿利森有“作偽史”以暴得大名的嫌疑。

“修昔底德陷阱”的提出者格雷厄姆·阿利森

無論如何,中方並不是此説法的始作俑者,而且無論中國官方還是民間的學者都在回答如何避免這個被髮明的“陷阱”。其被濫用的趨勢和事實,確實有鈍錐鑽木的滯澀。帕頓也許也知道渲染這個“陷阱”主要來自西方媒體,不得不承認“不能全怪中國……修昔底德陷阱和黃金時代至少從某種程度上來説是我們自己的發明。”

所以他在前面一段有一個有趣的鋪墊:中國的外宣善於玩弄文字以暗度陳倉,當年中英談判香港問題的時候,中方的談判團隊曾經把英國呈上的文本稍作了修改(a comma in an English text changed the meaning),導致語義大變,造成了至少兩天的外交糾紛。

一個小小的comma(逗號)居然在這樣重大的外交場合中扮演瞭如此關鍵的角色,中國人真的有像神筆馬良一般“金手指”的魔力嗎?抑或是英國人暗中作祟?

事實上在商定雙方即將共同發佈的“中國在1997 年恢復對香港行使主權”這一公報時,**英國不願意在公報中寫明這是主權迴歸。**英方提出的文本説:“聯合王國將在1997 年6 月30 日以前繼續管治香港,並將於1997 年7 月1 日起終止它在香港行使的一切管治權利。”這樣寫把英國100 多年來對香港的佔領和統治都“完全合法化”了。所以中方反對,堅持説主權是核心問題,一定要説明:英國將於1997年7月1日把屬於中國的領土香港交還給中國,中國將於該日恢復對香港行使主權。

而英國人“化腐朽為神奇”的本領我們在一年前的香港迴歸20週年紀念日前,我們卻領教過了。

2017年6月29日,英國外交大臣約翰遜發表言論,認為法治、獨立司法體系和自由媒體是香港取得成功的關鍵,暗示中國政府沒有嚴格按照《中英聯合聲明》賦予香港應有的權利和自由,對此,中國外交部發言人陸慷30日回應:“《中英聯合聲明》作為一個歷史文件,不再具有任何現實意義。中國中央政府對香港特區的管理也不具備任何約束力。”

一石激起千層浪,英媒紛紛驚詫,難道《中英聯合聲明》要作廢了嗎?有趣的是,路透社在轉述發言人陸慷的相關表述時師心自用,沒有嚴格按照中國外交部的官方翻譯原文,巧妙地代換了“不再具有任何約束力”的主語,如下:

Now Hong Kong has returned to the motherland’s embrace for 20 years, the Sino-British Joint Declaration, as a historical document, no longer has any practical significance, and it is not at all binding for the central government’s management over Hong Kong. The UK has no sovereignty, no power to rule and no power to supervise Hong Kong after the handover.

我們再對照一下外交部的翻譯原文:

The Sino-British Joint Declaration (1984) clearly marks the transitional period off from China resuming the exercise of sovereignty over Hong Kong. It’s been 20 years now since Hong Kong’s return to the motherland, and the arrangements during the transitional period prescribed in the Sino-British Joint Declaration are now history and of no practical significance**, nor are they binding on the Chinese** central government’s administration of the Hong Kong SAR.

Binding前的主語一個是單數(路透社),一個是複數(中國外交部),有何玄機?霍夫斯特拉大學的國際法專家Julian Ku非常精到地指出:

The difference is small but significant. In the Reuters version, China is saying the entire Joint Declaration is not binding, but in the MFA version, China is saying that the “arrangements during the transitional period” in the Joint Declaration are not binding. The English translation’s use of the plural “nor are they binding” makes this difference clear.

可見,中方的表述本無歧義,中國中央政府對香港特區的管理無需英方指手畫腳,而並非認為《中英聯合聲明》已經廢棄。正所謂譯文未有不達而能信者,路透社取法不嚴,,箇中詳情頗堪品味。

“一帶一路”和“人類命運共同體”

文中另一個核心論點是,和前面兩個來自西方創造的概念不同,“一帶一路”和“人類共同體”乃是原汁原味的“中國風”。文章質疑,中國人是不是有意在模糊(obscure)一帶一路的內涵和外延,讓其解釋的餘地更有彈性,更能靈活地服務於其現實的外交政策?

真正暴露作者對“一帶一路”怨念的是他對古代絲綢之路的定義,這條路主要承載的功能是“器制”而非“器物”(ideas, music, philosophy, religion),而且主要是從西往東輸入思想、宗教和哲學。

這就是完全不顧基本的史實了。在奧斯曼帝國崛起之前,亞歐大陸的經貿往來暢通期遠遠超過斷隔期,產自中國的絲綢、瓷器和茶葉源源不斷地輸往歐洲,無論在羅馬帝國時代還是在黑暗的中世紀,華貴的中國絲綢一直是歐洲各諸侯國王室奉為至寶的稀奇物件。如果本文帕頓老師稍微粗通拉丁語,便能讀到老普林尼第一次見到蠶絲織就的華服之瑰麗。

普林尼在《自然史》中對來自中國的絲綢有過描述,那種摸上去的奇異感,就如同老處男摸青春期的處女之胸的感覺一樣,而且他認為這種絲綢使用一種特殊的樹做成的

可見,作者真正哀嘆的不是“一帶一路”概念本身的界定問題,而是它給英國人內心深處帶來的“華夷之辨”的糾結:今天的中國人已經可以通過這條路“反向器制”,有了“人類命運共同體”的這樣一個宣言性質的理念。

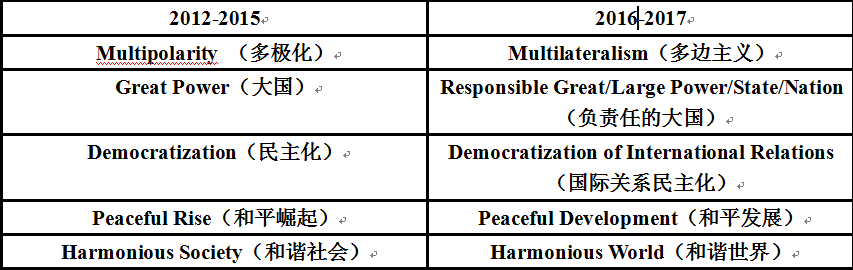

何為人類命運共同體(Shared Future for Mankind)?文章作者之所以對這個概念產生的疑惑,其根源是未能“下學”,也就不可能“上達”,即對近一段時間中國官方對這個理念的表述路徑和演進缺乏時間性的理解。既然作者費心用google耙梳過“修昔底德陷阱”,何不順手再搜索一下“一帶一路”和“人類命運共同體”呢?

在這裏,筆者不妨沿着時間線,從2013年到2017年,列舉幾個典型概念的官方表述之演進:

結語

毋庸諱言,語言的“巴別塔”在全球外交史上造成的各種糾紛數不勝數。哲學家維特根斯坦説語言的邊界即是思想的邊界;國際法體系下,某種意義上語言的邊界還是主權的邊界。原文的結尾用了孔子的話借力打力,教訓中國人應該在“名實之辯”問題上學習一個,我們不妨在向他灌輸一點近代中英交往史的知識。

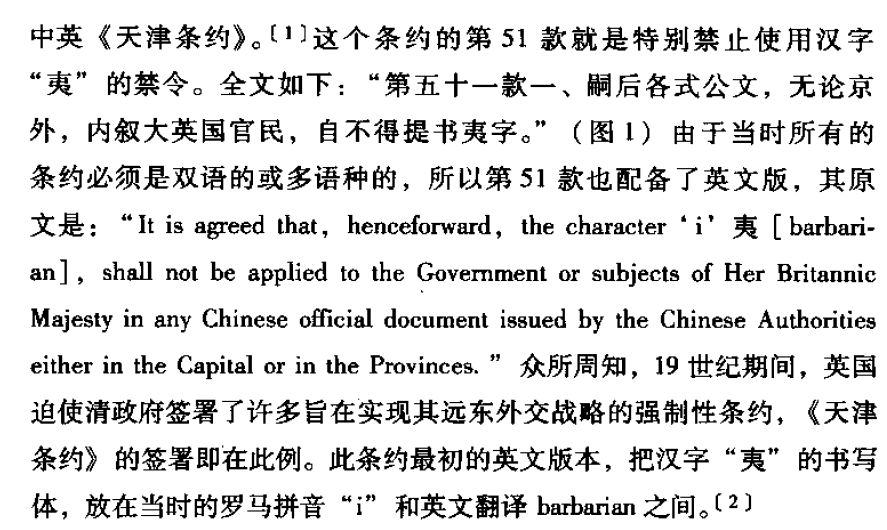

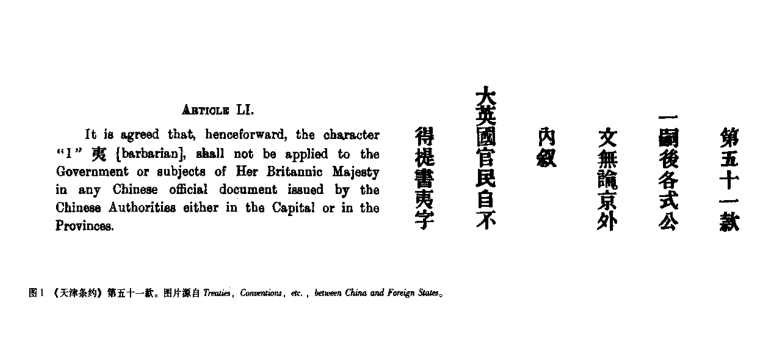

鴉片戰爭之後,英帝國外交口的“中國通”們突然發現,中國的官方文件中仍然用“夷”這個字指稱洋商和中國打交道的西洋軍官,而“夷”翻譯成英語有個慣用詞barbarian(野蠻人),這個詞是大英帝國開疆闢土征服低等種族的術語,怎麼中國人膽敢反過來稱呼英帝國的臣民?暴怒之下引發了一場不小的外交事故。最終,卑躬屈膝的清政府在1858年簽訂《天津條約》的時候,加上了“第51特別款”,明令禁止“夷”——這樣一個讓洋大人不愉快的字眼再出現在正式的外交文書中。

從“夷”到“一帶一路”、“人類命運共同體”,當中英雙方的官員和學者在翻譯和文字上的聚訟不休,甚至不惜簽署條約去規範某些跨文化符號的含義(對香港主權問題的表述就是典型)時,其用詞頻率和翻譯事件也就不再是簡單的語義遊戲。西媒屢屢指責中國近年來舞刀弄槍,用軍事挑戰現有國際秩序,而且獨斷地構建一些話語體系,對國際法貌敬而腹誹,無非是想説明這樣一點:你們不應有sword,也不該有word。