劉慈欣小説中的戰爭與軍事_風聞

席亚洲-独立军事评论员,IT业观察者-公众号:亚洲火车总站2018-05-24 15:54

最近在一次聊天的時候,有朋友突然提到劉慈欣未發表的科幻小説處女座《中國2185》,説裏面的中國領導人真輕鬆啊,有“全民網絡直接民主”這樣的“神器”還不算,實在遇到難題了還可以通過掃描大腦“復活”偉人來拿主意……

因為當年看的時間太早,這本書的內容都有點記不住,於是筆者去網上找了個有聲書,趁着上下班路上聽了。結果一發不可收,週末來了個劉慈欣小説大聯播,於是就有衝動和大家扯一扯這方面的內容。

在筆者看來,劉慈欣和羅伯特·海因來因的小説有很多相似之處。

雖然劉慈欣和海因來因一樣,經常寫一些軍事題材。不過,相比之下,海因來因或許因為有從軍經歷,寫了不少“軍人社會”或者稱之為“軍國主義”的內容,劉慈欣筆下雖然也有章北海這樣令人印象深刻的“軍人”形象,但細究之下,這些其實只能説是劉慈欣理解中的“軍人”,就好像《中國2185》裏關於“全民網絡直接民主”的理想化描寫一樣,過於簡單和直接了。

未來劉慈欣小説電影化會不會也和《星船傘兵》一樣完全變了味呢?……至少看《三體》的舞台劇,這是肯定的

在舞台劇裏,(當然我沒看過,聽看過的人説的,印象)把伊文思這個角色取消了,換成了被葉文潔切斷繩索掉下懸崖而大難不死的某人……秒變國產電視劇,還是都市情感類……

事實上這也是劉慈欣小説關於人物描寫的通病,他所寫的人物,都不過是為了推進劇情和宏大的構想而強行“設定”出來的。即使他在《三體》裏説過,傑出作家筆下的人物應該是“生活”在他們大腦裏的,但可惜他自己並沒有這樣塑造過任何一個人物。

同樣,他筆下的“戰爭”,也是一樣。

真正讓列車長想要跑一頓火車的,是那句話:“一切歷史都是當代史”,當我們按時間順序看大劉這些小説的時候,就可以發現它們也是中國現當代史在幻想世界中的一種投影。

我們如何走到今天?

大劉的主題:時代的焦慮

《中國2185》是一本不成熟的小説,但由於它寫作的特殊時間點,卻恰好反映了那個躁動的時代,中國人的焦慮。

從科幻小説角度來講,《中國2185》其實可以算是當時國際上正流行的賽博朋克小説,其中普通人生活的世界是典型的“高科技低生活”狀態,從生活角度講,20億人民中有至少一半是需要機械維持生命的200歲糟老頭子。他們儘管早已不再佔據社會的重要位置,卻仍在作為“傳統衞道士”而活着。而這個時代的年輕人,正努力實現馬克思所預言的,徹底拋棄家庭這個概念。

當時,中國現實社會的爭論焦點,當然不是這個問題。爭論的結果和所引發的一系列事件,我們也都已經看到,所以我們就不説了。

大劉在“2185”裏也算是隱隱的説了這個結果。

一方面,變革的大潮無法阻擋,試圖搞出“傳統永不過時”數學證明的“一個人的國家”鬧劇,荒唐的開始,荒唐的結束了;另一方面,大劉又借“復活”的老人家説:“什麼時候都需要權威,否則人民會吃虧的。”

與現實有着某種不謀而合。

即使在紀念堂裏睡了幾百年,偉人還是偉人

《中國2185》裏面,關於軍事其實也有不少內容。2185裏面的中國,都已經是世界上第一個擺脱化石能源的經濟體,與美蘇並列的超級大國——卻在月球戰爭中戰敗了……即使是大劉,還在以能在“第二次雅爾塔會議”中由中國的領導人取代當年“丘吉爾”的角色而自豪。

現實世界中還剩兩年壽命的蘇聯,在這個幻想世界裏200年後,仍是隨時準備把核武器扔到中國頭上的對手。

2185裏,“復活”偉人用的技術,到是和《光環》裏製造人工智能的技術如出一轍

這反映出的,恰恰是90年代初中國最大的焦慮——雖然當時的我國從綜合國力上來説已經不能説是一個弱小的國家,但在國防上,“馬放南山”多年後,正處在一個虛弱和易受攻擊的地位,而且,隨着一些在當時看來已經有所徵兆的國際事件的發生,我們很可能因為意識形態上與西方世界的不同,而被打入另類,用當時大家熟悉的話來説:“開除(地)球籍。”

中國是一個弱國,至少在軍事和很多科技實力上落後於時代,是那個時代中國人的共識。即使是大劉想象力的翅膀,也仍然被這個事實牽絆。

中國2185中所設想的,是一個非常“賽博朋克”的世界

中國2185裏把“飛行摩托”作為少年反抗現實的工具——從意向上來説這還真合適,我們都知道,摩托車的最大特點,就是“肉包鐵”,騎行就是冒險啊

可以説,當今中國“軍迷文化”就根植於這個時代。

1991年創作的《超新星紀元》,更深刻的反映了當時處於世界風雲變幻中的中國人的焦慮。

這本小説或許也是劉慈欣所有小説中對於他個人而言最重要的一部。

圍繞着這本書的創作、反覆修改和在不同地區出版,幾乎就是整個90年代劉慈欣在乾的事情。

曾經給中國引路,又反目成仇的那個大國一夜間崩潰了;曾經堅定不移的信仰,正在變成笑料;曾經被認為不可置疑的一切,都在受到現實的質疑;我們不再是昨日的我們……

1989年,雖然歷史還沒有走到那一步,但趨勢和現象已經出現

繞不過去的話題,“河殤”,可以説是從根本上對中國文化自信的一次“挖牆腳”

我們就好像是一個孩子,突然間發現,自己要獨自在世界上走下去——這種心情,就是《超新星紀元》中描述的,全世界成年人48小時內突然死亡,毫無準備的孩子發現不得不接收世界的這個意境。

這種焦慮在當時的世界範圍內,或許只有中國大陸才有。相比之下,俄羅斯人不會有,因為這對於他們來説已經是現實,而不是想象。他們只能在寒夜之中,在冰冷的戰壕裏,獨自迎戰一切了,這個時候,他們反倒沒工夫再焦慮了。

美國人不會有,他們已經自己成了“大家長”,正在享受世界霸主的一切好處,焦慮個什麼勁兒呢?

甚至台灣、香港地區,也不會有這種感覺,他們正自以為已經成了美國的“家庭成員”,正等待着大陸的崩潰,甚至,説不好聽點,他們等待着在“冒着水蒸氣的屍體”上撕咬一塊,而不是遞給快要死去的人一杯水。

而對於中國大陸的十多億人民來説,我們不知道什麼時候“超新星”會爆發,什麼時候會突然失去自己最大的依靠。而同時,我們又不知道如果這一天到來,我們自己能否堅持下去。

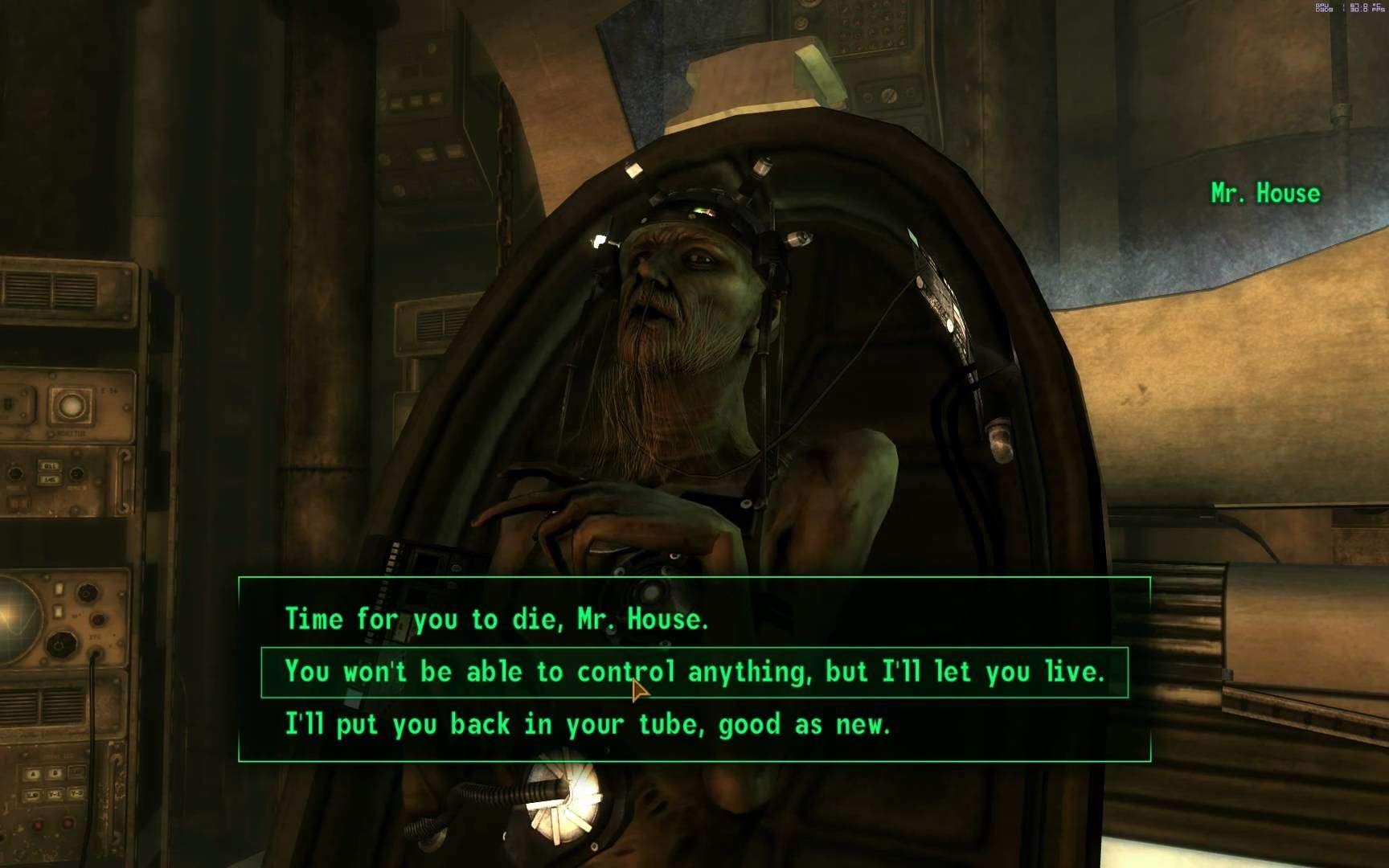

2185中,“80後”中很多人還活着,但差不多已經活成“豪斯先生”這樣了……是不是我們的活力、創新精神和智慧也都隨着我們的青春一起消失了呢?至少,在《輻射·新維加斯》裏,豪斯先生並非如此……

這種嚴重的焦慮,在80年代就已經出現,甚至上升到了自我懷疑的階段。在《超新星紀元》未公開出版的版本里,有一箇中美兩國的孩子“交換國土”的情節。

這正是對80年代官方意識形態努力宣傳的“黃土”情節的一種“反其道而行”(在《中國2185》裏也有對這種情節的描寫),然而,我們都知道,反動也正是運動的一部分。正是因為即使是大劉也對當年關於“黃土文明”和“海洋文明”誰更優越的著名爭吵,有了自己的思考,才催生了《超新星》中這個後來取消掉了的情節。

説到底,中國的文化是優是劣,我們會不會被世界“開除球籍”,我們還能不能憑自己的力量“自立於世界民族之林”——在焦慮中,中國進入了90年代,劉慈欣寫下了我們當年的焦慮。