近代金融界與文化界真是“剪不斷理還亂”,看看收藏家張伯駒便可略知一二_風聞

盘古智库-打造中国最具影响力的新型智库2018-05-29 09:07

【文/靳飛,盤古智庫學術委員、日中傳統藝術交流促進會首任理事長、北京戲曲評論學會會長。

故宮博物院在武英殿舉辦“予所收蓄,永存吾土——張伯駒先生誕辰120週年紀念展”,再度引發“張伯駒熱”。筆者此前曾撰文《長希一往昇平世,物我同春共萬旬——北京文化傳奇張伯駒》,發表在2017年9月7日《北京晚報》。現在藉此機會補敍數語。】

一

張伯駒收藏《平復帖》、《遊春圖》等書畫名跡鉅製,所耗資財系源自其家產與鹽業銀行。伯駒之家本在河南項城小縣,數代書香;張家發跡始於伯駒嗣父張鎮芳,張鎮芳之騰達則始於其依附袁世凱。

袁世凱於清末季接替李鴻章,擢升直隸總督兼北洋通商大臣。他網羅人才,厲行新政,數年之間即令直隸全省呈維新之格局,風氣煥然一新;以袁世凱為首的北洋政治軍事集團也隨之形成,實力更勝於昔日的李鴻章。後世史家或許是受到袁氏逝後北洋分裂為皖直奉三系軍閥的影響,論及北洋往往集中關注其軍事作為,強調袁氏維新“強軍”的一面;事實上作為政治家的袁世凱,同樣把“興商”作為戰略,予以高度重視。

袁氏甫抵直隸即明確提出,“庶政繁巨,百廢待興,而辦事以籌款為先,人才以理財為亟”。經袁氏的培植提攜,北洋集團迅速組建起不遜於其政治、軍事力量的強大理財隊伍,前期主要人物包括唐紹儀、劉永慶、周學熙、凌福彭、張鎮芳、孫多森、孫多鑫、王錫彤、梁士詒、毛慶蕃、陸嘉穀等。

袁氏就任民國大總統後,這支隊伍大幅度擴充,特別是以梁士詒為代表的“舊交通系”脱穎而出,形成獨立的政治勢力,囊括了周自齊、朱啓鈐、沈雲霈、葉恭綽、孫多鈺、任鳳苞、李經方、張弧、關冕鈞、施肇基等千數百人,控制中央政府財政、金融、交通、郵政、税務、鹽務等部門,達到足以與段祺瑞、馮國璋、張勳等軍事力量分庭抗禮、相互牽制的程度。

所以説,北洋非但為現代軍閥之出處,亦是現代財閥的搖籃。在軍閥與財閥之間,既有密切合作,也有深刻矛盾。民國初期的混亂政局,即與這種複雜關係有着不可分割的關聯。現代財閥之於政壇崛起併發揮其作用,這應視作是近現代史的一種特色。

張伯駒之嗣父張鎮芳即是興起於北洋早期的財閥之一。張最初以同鄉兼姻親附袁,但這並不能作為袁氏重用張的理由。張鎮芳是一位傳統理財的高手,他在掌管直隸鹽務期間,所轄長蘆鹽區税銀高達全省歲收入的三分之一,是袁氏直隸新政最為重要的經濟支柱。袁氏因而視張如股肱,格外賞識和信任。從某種意義上説,袁世凱命其諸子按照所謂親戚關係,稱呼張為“五舅”或“五大人”,更多是出於袁氏對張之籠絡,反倒未必是張要有意高攀。當然,張鎮芳感念袁氏知遇之恩,政治上亦步亦趨,無論袁氏督直或罷職,倒清或稱帝,均無一例外地緊緊相隨。可是,隨着北洋諸將日益坐大,恣意妄為,越來越難以接受來自袁世凱之束縛;如張鎮芳這樣的袁氏“鐵桿”,在北洋集團中竟是日漸孤立。

張鎮芳在民國初年出任河南都督兼民政長,集河南軍政大權於一身。他意欲以河南為根據地,組建北洋“豫系”軍事力量,作為效忠袁氏的江東子弟兵。他的這一計劃如果實現的話,日後皖奉直軍閥鼎足而三的歷史就要被改寫,張之政治地位亦不會止於豫督。可惜的是,正當張鎮芳躊躇滿志,突然爆發了白狼起義。張本不懂軍事,時任陸軍部長的張氏政敵段祺瑞又趁機在朝中掣肘,張以“剿匪”不力旋被罷職,其“豫系”計劃遂告付諸流水。

袁世凱洪憲稱帝前夕,張鎮芳重操舊業,着手設立鹽業銀行,希冀通過控制鹽税來為袁氏帝國重新整理財政。他的如意算盤又犯了財閥們的大忌,受到周學熙與周自齊前後兩任財政總長的堅決抵制,根本無從推行下去。待到袁世凱病亡,張鎮芳失去政治依託,迫不得已以個人財力支持軍閥張勳,共同圖謀復辟清室,結果是一敗塗地,徹底退出民國政壇。

張鎮芳在政治方面雖未獲成功,但他久任肥缺,貪斂有術,資產富可敵國。儘管經受挫折,財產損失逾半,家底仍是相當殷實。他的這份家底,剛好被其嗣子張伯駒拿來用作了開展收藏書畫等文化活動的經濟基礎。

張鎮芳還曾被曾任民國政府總理的熊希齡訛去一筆鉅款。熊在張鎮芳因參與復辟而被捕入獄時,遊説年輕的張伯駒代父捐款四十萬元,熊用這筆款子創建了著名的香山慈幼院。事後張家與熊交涉,慈幼院主樓被命名為“鎮芳樓”。張鎮芳潑天富貴,卻誤打誤撞最終以文化與慈善留其名。1974年秋,張伯駒登香山,路經慈幼院,想到父親一生之尷尬,作有《臨江仙》詞一首,詞雲:

駒影百年身近,鵬圖萬里程過。不堪重看舊山河。夢隨歸雁遠,淚似落霞多。

應笑浮生尷尬,休誇老子婆娑。含羞未醉也顏酡。新天開眼界,古井止心波。

伯駒對於嗣父張鎮芳的歉疚與懷緬之情躍然紙上,同時也是對於張鎮芳之悲劇作出了一個了斷。

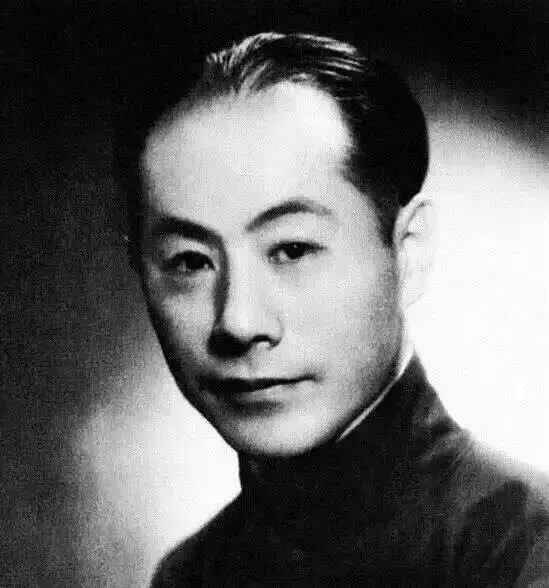

張伯駒

二

再説張伯駒之另一經濟來源的鹽業銀行。

銀行之在中國出現與逐步走向興盛,無疑是起因於近現代西方工商業文明的強烈刺激。西方列強打開中國大門,憑藉着通過各種不平等條約所獲得的特權,在華開設銀行從事金融業務,扼緊中國政府的財政咽喉,並以絕對優勢壓制住中國民族資本的成長。這種局面持續數十年,直至大清帝國覆亡之前,才開始有所改善。1905年在北京設立的户部銀行即後來之中國銀行,與1908年在上海設立的交通銀行,中、交兩行的開設,標誌着銀行這一外來的現代產業在中國土壤中正式落户生根。

中國的銀行業在初始階段力量還較為薄弱,與外國銀行的實力,相差甚是懸殊。然而,其發展速度至為驚人,短短一二十年間,便達到了令一向驕傲的外國銀行不敢小覷的規模。這期間又湧現出一大批傑出的中國銀行家,引領着這一新興產業啓動其“中國化”進程,金融從此成為中國經濟不可或缺的組成部分;銀行也在中國的政治、經濟、軍事、外交、社會、文化等各個領域裏,分別扮演着各種不容忽視的角色。

筆者在拙著《梅氏醉酒寶笈》裏提出,近現代諸前賢們所討論之“新文化”,“就是指能與中國新的政治經濟制度相適應的新的文化制度與文化形態,這也是文化發展的必然規律”。遺憾的是,我們在討論這種“新文化”的時候,每每是囿於文化的小圈子,就文化論文化,甚至是把一切社會關係都解釋為文化關係,這無疑是一種偏頗。時至今日,譬如近現代銀行之興起,其對於“新文化”所產生出的影響,這樣的話題,就已經是不能再繞道過去了。

我們現在暫時還難以描述出當時文化界對於銀行的態度,但在銀行在中國的發展進程中,張鎮芳等北洋財閥的積極參與,推波助瀾,則是有着至關重要意義的。周學熙早在1903年赴日考察時即得出一個結論,日本之所以能夠自立於“列強商戰之世”,多賴其銀行業的發達。周學熙説,“金融機關之與實業發展,實大有密切之關係,蓋必先有健全之金融,而後能有奮興之實業,此全在主持營運者,善於利用及維護之而已。開發生計以致富強,固非難事也”。正是由於財閥們對於銀行具有這樣的認知,他們一方面為銀行提供必要的政治保障,一方面為銀行注入大筆資金,乃至是軍閥財閥直接聯手創建銀行。這些軍閥與財閥在投資銀行的同時,也及時實現了自身角色在現代社會中的成功轉換。

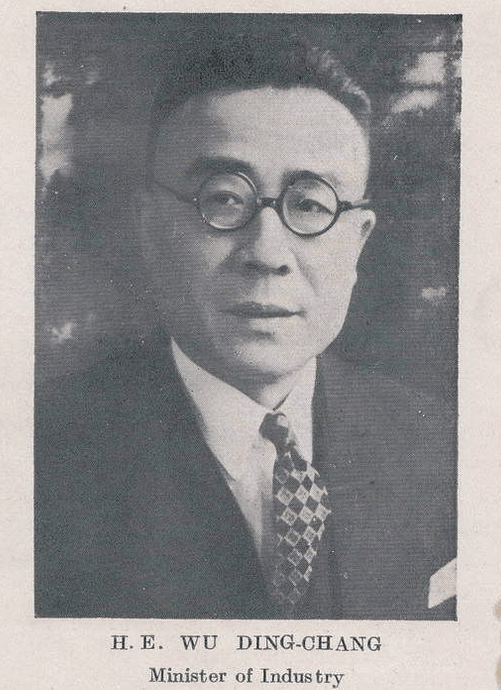

吳鼎昌主持鹽行,他把鹽行總部從政治中心的北京遷轉到商業氣氛濃厚的天津,斥巨資興建總部大樓,彰顯銀行實力。

吳借鑑歐美銀行聯盟的最新經驗,在1921年至1922年間,聯合中南、金城、大陸三家銀行,建立聯營機制,設立了四行準備庫和四行儲蓄會,隻手打造出中國商業銀行的“北四行”格局。

吳氏還收購《大公報》,藉助媒體廣泛聯絡社會各界,多方面獲取信息,積極擴大自己的社會影響。到1927年時,鹽行賬面資金達到5400萬元,較創立時增長四倍;存款達到4000餘萬元,較創立時增長八倍;銀行淨利潤累計高達1582萬元。

鹽行在吳氏領導下,業務蒸蒸日上,成為銀行界引人矚目的明星。吳氏亦因鹽行的成功而聲名鵲起,他相繼出任北洋政府財政部次長,國民黨時期歷任國民政府國防設計委員會委員、全國經濟委員會委員,實業部長,貴州省政府主席和國民政府文官長。他雖身入仕途卻始終操縱鹽行,鹽行也在吳氏庇護下,長時間保有獨立地位與豐厚的商業利益。

張伯駒一生對吳鼎昌都抱有成見,耿耿於懷,晚歲作文猶要對吳挖苦諷刺,這也是伯駒缺乏自知之明之處。專就經營鹽行而言,伯駒父子都算不得是銀行家,能力水平實難望吳氏之項背。而鹽行與吳氏,則待頑固以“少東家”自居的張伯駒並不薄,每每予以維護照顧,伯駒卻不肯承認這樣的事實。

僅舉張伯駒在書畫收藏方面所得到的鹽行資助為例。張伯駒從事收藏之初,目力有限,適逢清室以所藏書畫送至鹽行押款,鹽行天津行經理朱邦獻乃邀約伯駒,兩人私下裏出資接下部分押品。後來清室無力還款,朱張二人遂將押品作價抵賬。伯駒以一萬五千元收得傳宋米友仁之《姚山秋霽圖》與黃庭堅的《諸上座帖》。1933年朱邦獻猝死,其子將朱所分得書畫讓與伯駒,計有元方從義《雲林鍾秀圖》、明文徵明《三友圖》、清王翬《觀梅圖》、清蔣廷錫《五清圖》與清董邦達《山水》等五幅,伯駒之收藏至此方能初具規模。

較此更為重大者,伯駒為收藏包括《平復帖》在內之書畫名跡,歷年向鹽行透支金額,迄至抗戰勝利時為止,已經高達四十萬元之多。如以1945年初北京金價作為參照,當時法幣三元三角摺合黃金一兩,則伯駒自鹽行所透支金額約合黃金十二萬兩之巨。而在抗戰勝利後,國民黨政府所出台的不合理貨幣政策,引發貶值風潮,鈔票形同廢紙。張伯駒趕在此時,以貶值後之四十萬元,結清了與鹽行之間的債務;將以銀行巨資收購之書畫,盡行據為己有。

這裏需要説明的是,張伯駒的種種做法,不論私分銀行押品也罷,透支鉅額款項也罷,連同在貶值風潮中還款,皆非伯駒一人之所為,而是彼時銀行高管侵吞銀行資產之常見手法。從這些方面可以看出,鹽業銀行之當權者,並未心存芥蒂,把張伯駒排斥在利益核心以外。

張伯駒雖以“遺少”名世,然其充分利用銀行背景,調動鹽行資金,將資本運作模式引入到書畫收藏市場,這就使得張伯駒不再是一位傳統意義的收藏家,而是創造出了一種“新文化”,開中國現代藝術品收藏之先河。

天津鹽業銀行

三

張伯駒之收藏,如果劃分作兩個階段,前期可以從1927年起至1945年止,即以鹽業銀行資金為主收購書畫的階段;後期則於1945年始至六十年代初,即伯駒變賣家產收購書畫的階段。在這兩個不同階段中,伯駒的心境亦是大為不同的,這在伯駒的詞作裏也可以找到印證。限於篇幅,這裏無法展開論述,僅舉伯駒《揚州慢/題杜牧之贈張好好詩墨跡卷》詞:

秋碧傳真,戲鴻留影,黛螺寫出温柔。喜珊瑚網得。算築屋難酬。早驚見人間尤物,洛陽重遇,遮面還羞。等天涯,遲暮琵琶。湓浦江頭。

盛元法曲,記當時、詩酒狂遊。想落魄江湖,三生薄倖,一段風流。我亦五陵年少,如今是、夢醒青樓。奈腰纏輸盡,空思騎鶴揚州。

如果説伯駒收藏前期,心境是以藉物自憐為主,到其後期則如這首《揚州慢》,進入到一種物我互證的境界,達到了精神上的高度契合。與其説是伯駒收藏杜牧之張好好詩帖,也可以説是杜牧之墨跡亦接納了伯駒在亂世中游蕩的靈魂以為棲息之所,這誠可謂是隻可屬於張伯駒之終極大幸。

由此説到數年前曾經讀到唐雙寧同志的一篇文章,題目是《文化是金融的魂》,意思極好,頗具啓發。唐文談的是中國傳統文化精髓與中西文化差異所帶給中國金融文化的影響,其實也就是在討論銀行等金融行業在實踐其“中國化”進程中,如何既能保持其現代性,又能融入“中國性”的問題。

這就要説回到中國早期的銀行家們,他們大多嘗試着或多或少與中國文化建立起某種關聯,潛意識裏何嘗不是要在“中國金融”裏注入“中國文化”的靈魂,銀行家們也要在其中尋覓着自己的精神寄託。而他們的參與文化事業工作,無形中又為中國社會轉型時期所正在建設中的“新文化”,增加了新的力量,補充了新的成分,拓展了新的空間,提出了新的需求。

青年張伯駒

仍以鹽業銀行為例,鹽行除張伯駒外,其高級管理人員幾乎都有過涉足文化藝術領域的經歷。譬如蜚聲世界的黃金編鐘,就是由鹽行天津行經理陳亦侯保存下來,在歷經種種劫難之後,於共和國初期捐獻給國家。黃金編鐘是清乾隆帝八十壽誕之際,各省督撫集資鑄造的壽禮,計有編鐘十二個,大呂四個,共用黃金11439兩。其巧奪天工,不僅精美昂貴之極,亦稱中國樂器的巔峯之作。1970年4月24日,中國製造的第一顆人造衞星“東方紅一號”發射時,用短波向地面傳送的《東方紅》樂曲,即是用這套黃金編鐘演奏的。

如張伯駒一樣熱心京劇的人就更多了。如鹽行後期擔任董事長的任鳳苞,痴迷於言菊朋的老生藝術;北京行副理王紹賢力捧梅派坤伶陸素娟,兩人的風流故事堪比梅蘭芳與孟小冬;銀行監事張伯駒則是眾所周知的餘叔巖摯友,與楊小樓、梅蘭芳一同名列民國京劇“三大賢”的餘叔巖,居然肯為張伯駒配演《空城計》裏的王平。

這些財界人物不僅不惜重金支持京劇藝術家的演藝活動,並且幫助藝術家理財,彌補藝術家這一方面的不足。他們還肯於支持京劇的演奏者、票友名家與研究家,介紹他們在銀行任職,使之衣食有所保障。有趣的是,任鳳苞與張伯駒兩人關係不睦,在京劇愛好上,他們分別支持言菊朋與餘叔巖,而言與餘恰也是一對冤家對頭。

**任鳳苞是銀行界資深大老,曾任交通銀行協理。他在張鎮芳逝後接任鹽行董事長,而且握有銀行實權,主持銀行日常業務。**照理説任鳳苞勢力遠大於張伯駒,但他所支持的言菊朋卻未能在與餘叔巖的較量中佔上風,其中的原因較為複雜,留待日後有機會再敍。且説原因之一是,任對於京劇,遠不似伯駒那般狂熱。

任鳳苞另有愛好,是收藏明清方誌。任鳳苞以為,“方誌一門為國史初基,典章制度之恢閎,風俗士宜之纖悉,於是備焉”。任為之四處蒐羅,傾其所有,收藏明清方誌多達2591種,其所藏明景泰本《寰宇通志》、原抄本《康熙大清一統志》、清殿版《方輿路程考略》與《皇輿全覽》,俱稱海內孤本或珍本。共和國成立之初,任鳳苞將其所藏掃數捐獻給天津圖書館,歸為公有。

鹽行的“大老闆”吳鼎昌,其作為政治家與銀行家,都是相當成功的,他在文化方面的成就亦稱卓著。吳氏在1926年購入《大公報》,自任社長,以胡政之為經理兼副總編輯,張季鸞為總編輯兼副經理。

這三位《大公報》的巨頭,以“不黨、不私、不賣、不盲”作為社訓,及時報道國內外重大事件,及時發表犀利深刻之評論文章,從而令《大公報》大放異彩。在他們剛接手時,《大公報》的發行量僅有2000份,不到一年即超過6000份,五年後達到50000份,到1936年則突破100000份,成為彼時中國社會的輿論中心。

《大公報》是中國國內發行時間最久的報紙,也是中國新聞史上最具影響力的報紙之一,培養了數以百千計的著名編輯、記者與作家、學者。《大公報》之輝煌報史,與吳鼎昌密切相關;其鼎盛時代,正是由作為銀行家吳鼎昌揭開的序幕。

從這些事例可以看出,鹽行高管們在文化領域中活動範圍之廣,參與程度之深,都是我們今日所不易想見的。這卻僅是鹽業銀行一家,如果把觀察對象擴展至整個近現代銀行業,就更是蔚為大觀了。

梅蘭芳、馮耿光合影

筆者在為新星出版社版梅蘭芳口述《舞台生活四十年》所撰寫的長篇導讀《梅蘭芳時代與時代中的梅蘭芳》裏,曾經比較詳細地介紹中國銀行與京劇的關係。簡要地説,梅蘭芳是中國京劇藝術最具代表性的藝術家,而民國初期兩度擔任中國銀行總裁的馮耿光則是梅蘭芳藝術的最大讚助者。研究梅蘭芳藝術的形成與發展,常常會談到政治與文化之影響,電影《梅蘭芳》裏甚至把孟小冬都抬到舉足輕重的位置,恰恰是忽略了毋庸置疑要排在首位的銀行家。這對於馮耿光而言,顯然是不夠公平的。

馮耿光在民國初期身分非常特殊,身跨軍閥與財閥兩界;如同吳鼎昌是依靠北洋皖系軍閥起家,馮耿光跟隨的則是馮國璋之直系。1918年2月馮在直系支持下第一次出任中國銀行總裁。當時中國銀行有三大巨頭,即前任總裁王克敏、總裁馮耿光與副總裁張嘉璈。馮耿光把熱愛梅蘭芳藝術的所謂“梅黨”成員,大半都帶進中國銀行任職,包括吳震修、許伯明、舒石父等等,在銀行內部形成“馮黨”。“馮黨”白天在銀行裏討論金融,晚上又復歸為“梅黨”,聚會在梅宅或馮宅討論京劇。梅蘭芳的藝術創作與重大活動,幾乎無不與這一“智庫”相關。

具有戲劇性的是,隨着中國銀行業的迅猛發展,外國銀行家們反而開始主動要聯絡中國的銀行家,尋求相互間的合作。日本大財閥大倉喜八郎訪問北京的時候,即把馮耿光作為重點結交的對象,期待馮氏説服中國政府,通過中行向大倉控制的日本銀行借款。馮耿光對於大倉的來訪作如何考慮尚不得而知,他的習慣性做法,大凡銀行界的重要交往,必要舉辦堂會戲邀請梅蘭芳演出招待來賓,接待大倉時亦是如此。豈料大倉喜八郎與戲劇的淵源也是極深的,他是日本歌舞伎的最大讚助者,並且為歌舞伎修建了豪華的新式劇場——帝國劇場。大倉喜八郎與馮耿光的銀行家的交流,因梅蘭芳的出現而變成以戲劇為主題,在兩位銀行家的共同支持下,梅蘭芳實現了1919年5月的首次訪日公演。這不僅是京劇史上的佳話,亦當是中國金融史上的一段佳話。

馮耿光與梅蘭芳的密切合作關係,在梅蘭芳的藝術發展過程中具有決定性意義。梅蘭芳之在中國社會,乃至是國際間,實際上是兼具中國銀行形象代言人的地位;梅氏本人也成為中國銀行的股東,據中行檔案資料記載,鹽業銀行在中行持股100股,而梅氏個人持股竟與鹽行相同。不過,這種關係也給梅蘭芳帶來不少麻煩。1928年10月,國民黨改組國民政府,定都南京,改北京為北平特別市。馮耿光一向親北洋而疏遠國民黨,兼之出任國民政府主席的蔣介石,又是馮在日本士官學校的後輩,馮不大願意放下身段去討好蔣。蔣任用宋子文為財政部長,蔣宋都以浙江系財團作為國民黨的經濟後盾,對於屬於北方財團勢力的中國銀行、交通銀行,極盡打壓之能事。宋子文動用政府權力強行改組中交兩行,自己兼任中行董事長。馮耿光與宋子文之間爆發尖鋭矛盾,馮退居為銀行常務董事,並且在與宋子文鬧翻之後,索性不再到行辦公。在中行內部,副總裁張嘉璈與國民黨關係較為特殊——其長兄是中國民主社會黨的黨魁張君勱,和蔣介石之間既有合作也有鬥爭,張嘉璈與宋子文之間的關係也同樣如此。但在對待馮耿光的問題上,張嘉璈與宋子文的態度似乎是一致的。

張伯駒晚年回憶説,宋子文、張嘉璈等人出於打擊馮耿光的目的,還株連到了梅蘭芳。其辦法是,由中國農工銀行董事長李石曾出面,大捧梅氏弟子程硯秋,人為造成師徒對立,藉此削弱梅氏的社會影響。李石曾於1931年7月在南京設立中華戲曲音樂院,親任院長,以金仲蓀與程硯秋為副院長。學院下設北平戲曲音樂院,以齊如山為院長而以梅蘭芳為副院長。這便是故意把作為弟子的程硯秋,抬高到其師梅蘭芳之上的位置,要令梅氏難堪。

馮耿光與梅蘭芳的對策是,1931年12月在北平成立國劇學會,京劇方面聯合楊小樓與餘叔巖,形成“梅楊餘”聯手的強大陣容;銀行方面,則引入金城銀行總經理周作民與鹽業銀行的王紹賢、陳亦侯、王孟鍾、張伯駒、陳鶴蓀、白壽芝、段子均等人加盟。這一舉措正透露出,鹽業銀行與金城銀行等“北四行”亦應是不滿於國民黨傾向浙系財團的金融政策,這才利用了京劇界的梅程矛盾,有意與馮耿光等人站到一起,向國民黨方面示威。

張伯駒作為國劇學會的核心成員,當然也是重要的知情人,只有他才能揭示出京劇與銀行之間的此種關聯。歷史就是這樣不可思議,民國京劇史裏,竟然裹雜着半部銀行史;而銀行史裏,又摻入京劇界的明爭暗鬥。本文限於篇幅,所談多集中鹽業銀行、中國銀行兩行事蹟;如交通銀行、金城銀行、上海銀行、中央銀行等諸行的情況,以及銀行與教育、科技、文學、美術、音樂等方面的關聯,均不及一一敍述。

重新再回到藝術話題,我們在觀察近現代文化藝術發展脈絡之際,不能再無視近現代中國政治、經濟、社會變化所帶來的深刻影響;中國之傳統文化,從來都不是一成不變的,甚至經常就是接受時代影響的最先行者。張伯駒之文化觀或許保守,但其資本運作的收藏方式卻具有開創性。梅蘭芳更不能説是一個京劇的忠實傳承者,而是在馮耿光等人的協助下,以其“移步不換形”的辦法,不動聲色地把京劇藝術帶入到了中國現代社會之中。

筆者曾經指出,“新文化運動”的啓蒙意義,早已彪炳史冊;但僅就“新文化運動”本身言之,有着較多的文化的“被計劃”的意味。跳出“新文化運動”這一概念,重新審視中國近現代文化發展,我們會發現,還有一種事實上的“新文化”正在與時代同步地逐步積累壯大。筆者以為,於今日之中國文化建設而言,研究這樣的“新文化”,較之研究已經成為歷史事件的“新文化運動”,是更具有現實價值的。