走出虛偽寬容套路的難民小説_風聞

郑渝川-观察者网专栏作者、书评人-观察者网专栏作者。书评人。2018-06-10 10:53

難民小説是最近幾年歐美文學界的熱點。逃難、逃離,本來是歐美小説家熱愛的選題,哪怕是從城市跑到鄉村,從美國轉至印度,從西歐抵達東歐,都被認為是逃離。這可以被認為是對全球化工業秩序、媒體秩序、政治秩序的消極反抗,但其實説到底就是在逃避現實,尋找夢想中的世外桃源。找得到、找不到,不是那麼重要,重要的是過程。

但在2001年開始,一切就有了變化。美國在這一年出兵阿富汗,第三年更是一舉摧毀了伊拉克的薩達姆政權。在2010年前後,阿拉伯-北非地區掀起了一輪離奇的政治和社會風暴。2012年,敍利亞被納入打擊的範疇。這一連串的行動、策劃活動,帶來的是大批難民。難民從原居住地逃亡,尋找棲身之所,相比之下,歐美都市的文青人士過去經常化聯繫的逃離,當然是最無聊的矯情。

來自阿富汗、敍利亞、伊拉克、利比亞等中亞、西亞、北非戰亂國家的難民,最初得到了歐洲國家的歡迎。但後來,歐洲選民以腳投票,過去那些站出來支持打擊阿富汗和伊拉克的國家,就改變了自己的政策,限制乃至幾乎完全禁止難民入內。原本,難民進入歐洲,就有相當數量依託的是偷渡,到了大門緊閉的階段,留給難民僅有的通道也就只有偷渡了。

偷渡的意思,絕不僅僅是偷偷超越國界、邊界和軍事分界線。難民選擇偷渡,其實是將自己降到奴隸、無主貨物的層面,任由蛇頭(人販)或偷渡全程任何一個環節的掌控者支配。囚禁、強制做工、強姦、強制賣淫、殺害,難民其實大抵知道自己將面臨什麼,但因為自己在家鄉的生存空間和機會,已經被美國和它的歐洲盟國摧毀殆盡,所以也只能在無路可走和巨大險境之間選擇後者。

難民小説通常會從難民,或者難民留在故國或已經抵達歐洲的親友的視角,來書寫命運的坎坷,來凸顯21世紀其個人、家族、民族仍然顛沛流離的巨大荒謬感。但問題是,難民小説的作者通常仍然是歐美的小説家,雖然他們(她們)可能身為阿拉伯裔或阿富汗、伊朗族裔,但思考方式卻是地地道道的歐洲人。所以,難民小説在控訴的同時,往往會彰顯所謂人道主義的巨大關懷,代表難民寬恕難民故國以及歐美國家,以及難民偷渡全程中那些做過壞事的人。

憑什麼啊?就算是難民個人,能夠有權寬恕的,也僅僅是對他(她)個人作惡的個體或組織,而且這裏談到的“有權”,指的是道德層面上,並不代表對中亞、西亞、北非多國發動戰爭和煽動混亂負有主體責任的歐美國家政府,以及戰亂國家的軍事政治團體的罪惡,就因此被降維了。

所評圖書:

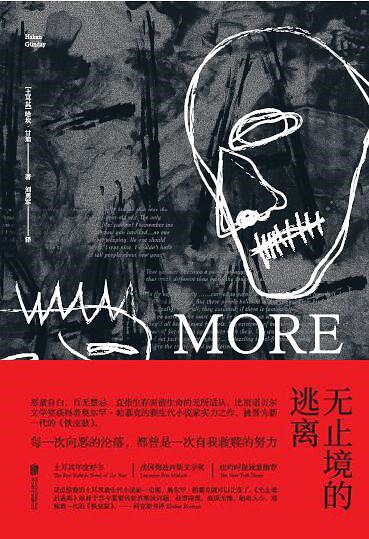

書名:《無止境的逃離》

作者:(土)哈坎·甘迪

譯者:劉勇軍

出版社:北京聯合出版公司、聯合天際

出版日期:2018年4月

其實,也有小説家努力打破同行們製造的虛偽人道主義的難民小説的風格,土耳其新鋭小説家哈坎·甘迪2013年出版了《無止境的逃離》一書,在歐美世界引發巨大震動。哈坎·甘迪的這本難民小説,選取的是兒童+蛇頭的視角,即成年蛇頭的兒子——

主人公幾乎幹絕了壞事:9歲就成了蛇頭,10歲就殺了人,再然後,他已經非常嫺熟的將難民關進鐵欄封鎖的貯水池,他購買了專門的攝像頭,將貯水池改造為他個人的意志所左右的監獄,操控難民羣體選出代理人,安排難民之間撕打比賽來取樂;他從抗拒到主動,為父親操控的難民生意提供服務,出售個體或羣體的難民;他發現一批難民中有容貌姣好的女孩子,就弄了點食物給對方,強迫對方為自己提供性服務,嗯,那時他才14歲……

不僅如此,在押運難民的車子遭遇車禍,包括他的父親(蛇頭)以及全體難民遇難,他個人倖存的情況下,他將自己幹過的壞事都推給了父親,然後宣稱自己是被父親以及其他壞人所劫持的,他愛學習,愛生活,愛其他人,是個乖寶寶。小説中,土耳其當地的檢方和警方顯然相信了他的話,不僅沒有細緻審查他的責任,而且還注意不讓他本人曝光在有關難民偷渡生意的新聞報道中,出錢出力,送他去上學。在小説的最後一部分,主人公快被內心的折磨逼瘋了,他去尋訪他曾經殺害的一個阿富汗難民的故鄉,陰差陽錯恰好趕上了當地又一輪難民出逃的風潮……

這個小説從寫作上來講,雖然經過了語言轉換,但仍然非常充分的顯露出黑色風格,書作者詳細的描寫主角黑化的過程、作惡的細節,會給讀者以極大的衝擊感。通過其書寫,讀者可以非常深切的瞭解向西幾個時區,最近十多年來持續上演的罪惡的真實狀況。

具有諷刺意味的是,這本書中文版出版後,國內一些媒體刊出的書評、評介文章中,重拾舊調,再次拿出了“施害者就是受害者”的錯亂邏輯,將關注點放在施害者的沉淪,嗟嘆惋惜,其實對於更多的受害者不置一詞。更有媒體的高論,認為我們即便在現實生活中發現有這本小説中的主角這樣壞得流髒水的個體,也要看其成長的環境,予以體諒,不要求全責備。

把施害者理解成受害者,考量其原因和成長環境,不是不可以,但那不是主要問題。概率上,人性上,如果一種情境必然催生罪惡,那麼一定程度上可以消解個體的罪惡。但誰説小説中的主角所獲得的環境,就一定只能培養出小殺人犯?如果説不利於成長、不利於為善的環境,確實存在,就非得讓作惡多端的個體得到全方位的豁免?

小説家哈坎·甘迪在小説的末尾,讓作惡多端的主人公,被難民少年用衝鋒槍掃射。這其實就是小説家給“施害者就是受害者”邏輯的一記耳光吧!?